Polemiche o non polemiche, vendo biglietti dei Radiohead o non vendo biglietti dei Radiohead, l’edizione 2017 dell’IDays si è appena conclusa con un successo. Presenze da record in tutti e quattro i giorni di festival e un parco, quello dell’Autodromo di Monza, che si è rivelato essere ancora una volta uno spot strategico per ospitare decine di migliaia di fan.

La fauna manco a dirlo è stata eterogenea, essendo partiti dal punk dei Rancid di giovedì 15 all’EDM di Martin Garrix domenica 18, ma è stato proprio lì il lato ironicamente bello della programmazione. Musica per tutti i gusti, pelle arrossata dal sole e birre ghiacciate. Ecco come l’abbiamo vissuta noi.

1. Giorno 1: Green Day, Rancid, Tre Allegri Ragazzi Morti

Green Day, I-Days. I-Days. Foto Kimberley Ross

I Green Day sono vivi eccome, lo hanno dimostrato accogliendo le 30 mila persone del primo giorno di I-Days, senza sapere che sarebbe stata un’escalation di presenze, fino ad arrivare alle 80 mila raggiunte durante la penultima giornata, quella con i Linkin Park come headliner. Ognuno di loro dirà a suo modo che ama l’Italia e che quello davanti è il pubblico più bello mai avuto, ma – a differenza dei Green Day – non saranno in tanti a garantire più di tre ore di punk rock e di puro divertimento e interazione con i fan. Tre professionisti al lavoro insomma, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool hanno portato dalla California il loro spirito dissidente contro il loro presidente Donald Trump e qualunque forma di omofobia, ma lo hanno fatto senza prendersi troppo sul serio: con la solita faccia da schiaffi e tra un omaggio ai mostri sacri del rock (dai Beatles agli Stones) e un coro da stadio in stile “EEEEEH OHHHH”. Forse anche troppi. Il trio tornato in tour con il nuovo album Revolution Radio porta con sé per tutta l’estate anche i connazionali Rancid, anche loro back in business con tre dei membri fondatori, e un po’ meno fisico del solito per suonare in giro per tutta l’Europa il nuovo Trouble Maker. Un disco che tenta di scrollarsi di dosso le tracce di ska del periodo che precedeva questo nuovo album, il nono. Il primo giorno di I-Days vince sicuramente il premio pogo, proprio durante il live di Tim Armstrong, Matt Freeman e Lars Frederiksen, e il premio interazione con i fan: Billie Joe, prima si è beccato un bacio dal fan che ha invitato sul palco a cantare con lui, e poi ha regalato la sua chitarra a un altro lasciandolo come un pesce lesso sul palco.

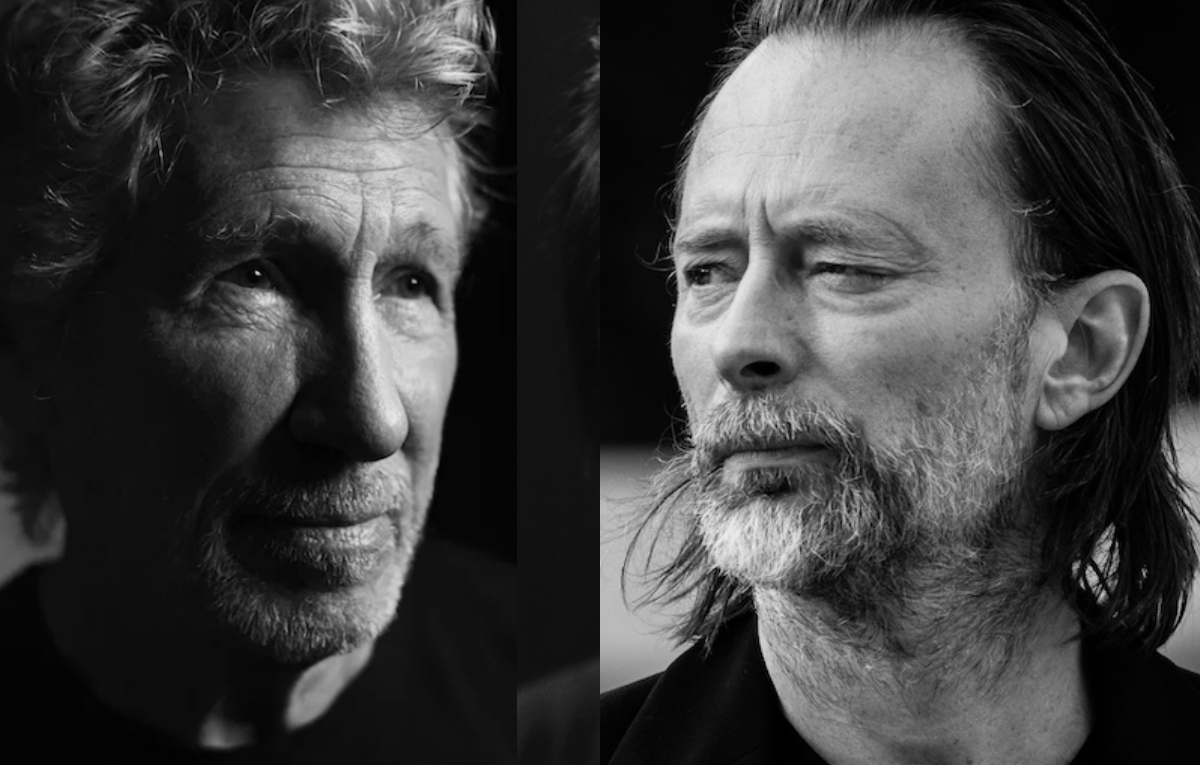

2. Giorno 2: Radiohead, James Blake, Michael Kiwanuka

Radiohead, I-Days. I-Days. Foto Kimberley Ross

È quasi calato il tramonto sul secondo giorno quando, accompagnati dagli arpeggi di piano che anticipano la loro Daydreaming, sul palco salgono i Radiohead per quello che è forse il momento più atteso dell’intero festival. Bastano poche note e l’attacco vocale di Thom Yorke per dimenticarsi lo ‘spaccio’ di biglietti e le polemiche dei giorni precedenti, con il pubblico che, canzone dopo canzone, viene cullato dai cinque di Oxford attraverso il mondo sonoro atemporale da cui la loro musica sembra provenire. La performance dei Radiohead più che un concerto diventa un abbraccio intimo fra la band e il proprio pubblico, iniziato sulle parole struggenti del brano dedicato da Yorke alla compagna di una vita recentemente scomparsa, e terminato come fosse una lettera d’amore indirizzata a chi li ha accompagnati per più di vent’anni. Dopo l’apertura affidata a tre brani estratti dal loro ultimo lavoro A moon shaped pool (trio completato da Desert island disk e Full stop), la band regala ai presenti un viaggio nel tempo, attraverso gli istanti e i brani che hanno scritto i capitoli della lunga storia – d’amore appunto – che lega i Radiohead ai propri fan. L’archetto imbracciato da Johnny Greenwood per Airbag, brano con cui si apriva quell’Ok Computer che sta per compiere vent’anni, precede i ritmi sincopati della hit 15 step che, a sua volta, cede il posto a Mixomatosis e The National Anthem. Il palco si trasforma in un altare su cui Thom Yorke e soci si lasciano rapire dal vortice quasi autocelebrativo della propria musica, con qualche sbavatura che rende il tutto ‘più umano’: All I Need, Pyramid Song, Everything Is In Its right Place sono il preludio all’ipnosi collettiva che poi esploderà nelle percussioni di Reckoner. Ed è qui che, guidati da synth modulari e drum machine, i cinque trasformano i colori onirici nei loop acidi di Bloom e Idioteque. La beatlesiana The numbers, l’inno Exit Music (For a Film) e un’immensa Paranoid Android vanno a completare la prima parte del concerto mentre, nel frattempo, il pubblico è rimane sospeso su quel “Rain down…” appena sussurrato al microfono da Yorke, primo anticipo del bis in cui palco e platea diventano un tutt’uno. È come un tuffo al cuore che arriva No Surprises, il primo accenno all’esplosione emotiva proseguita con Nude e subito infranta dalla violenza di 2+2=5 – esplicitamente dedicata dal cantante a Trump e Theresa May – ripresa dalle ombre di Bodysnatchers, poi dissipate dall’entrata di Fake Plastic Trees. Ed è proprio in queste ultime canzoni e sul finale che i Radiohead sembrano quasi ‘rinnegarsi’. Loro, tradizionalmente restii a confessarsi davanti al proprio pubblico, dopo il timido “proviamoci” in italiano di Yorke al microfono, davanti a un pubblico incredulo attaccano con Creep, l’eterna rinnegata riabbracciata dalla band come fosse il figliol prodigo. Il commiato, poi, non poteva che essere affidato allo straziante “For a minute there, I Lost myself” di Karma Police, sfumata con Thom Yorke, la sua chitarra e la voce del pubblico per la conclusione, perfetta, dell’abbraccio.

3. Giorno 3: Linkin Park, Blink-182, Sum 41

Linkin Park, I-Days. Foto Kimberley Ross

La giornata più hot degli I-Days è stata sicuramente quella di sabato 17 – fatta eccezione per il bombardamento di estrogeni e i due falsi allarmi attentato a base di spray al peperoncino di domenica 18 a.k.a. il “justin day” –, un po’ per la caldazza pre estiva e un po’ per l’affluenza stellare che ha imballato le vie dell’Autodromo di Monza. La gran parte degli 80 mila pare abbiano raggiunto il palco per il gran ritorno dei Bink-182 e dei Linkin Park, due band che suonano due generi molto differenti tra loro ma entrambe formate negli anni ’90 ed esplose nei primi duemila. In apertura i fratellini canadesi: i Sum 41 di Deryck Whibley con il ritrovato chitarrista Dave Baksh, tornato nel gruppo nel 2015 per 13 Voices, il sesto album della band orfana del co-fondatore Stevo (che non è quello dei jackass, purtroppo) dal 2011. I ragazzi erano fermi dalla tournée di Chuck, a cavallo tra il 2004/2005, ma sono stati accolti calorosamente anche da un pubblico richiamato non esattamente da loro ma che ha saputo riconoscere la rinnovata energia dedicata al progetto. Dunque dall’aperitivo in salsa punk pop è bene passare alla portata principale: il live dei Blink 182 per presentare al pubblico italiano il nuovo cantante Matt Skiba. L’ex frontman degli Alkaline Trio, che sostituisce Tom DeLonge, a fianco a Mark Hoppus e Travis Barker poi tanto male non sta, pare essersi scrollato di dosso gran parte dell’emo caratteristico del precedente progetto. Ha imbracciato la sua chitarra con l’adesivo di una noto brand di moto italiane, ha indossato la sua maglia tricolore di un altro logo legato al mondo delle moto e ha sfoderato il suo italiano migliore per ritrovarsi a cavalcare il pop e reinterpretare i testi più ironici e nonsense della formazione in cui è entrato a far parte nel 2015, per iniziare il lavoro su California. La portata principale la servivano i Linkin Park, ai quali spettava il duro compito di formulare una scaletta in grado di coniugare i successi nu metal di Hybrid Theory con le nuove sonorità di One More Light, uscito da poco meno di un mese. L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla sinergia che la band conserva (insieme alla formazione) dai primi duemila e dalla compattezza del duo Bennington/Shinoda, le due voci sono state accompagnate per quasi tutta la durata del concerto da un coro di 80 mila persone. Una folla in delirio, soprattutto durante A Place For My Head, il pezzo di Hybrid Theory più partecipato del set. Forse anche di più di In The End, il pezzo più conosciuto dei Linkin Park.

4. Giorno 4:Justin Bieber, Bastille, Martin Garrix

Justin Bieber, I-Days. I-Days. Foto Kimberley Ross

Su Bastille e Martin Garrix—i primi spavaldissimi e in vena di cover (The Rhythm Of The Night di Corona) e il secondo un mostro della cassa dritta un po’ troppo tamarro per la nostra parrocchia—possiamo solo dire che entrambi erano perfettamente coscienti di stare intrattenendo persone che non erano lì per loro. Basta guardarsi in giro per capire che nove decimi dei presenti hanno rischiato insolazioni e implorato i genitori soltanto per Justin Bieber. Ma sfatiamo la convinzione che il cantante canadese sia materiale esclusivamente da adolescenti. Al parco dell’Autodromo ce n’è un mare, mezzi ustionati, per la maggior parte ragazzine, quasi tutte con la maglietta di Justin, che sia del nuovo o del vecchio tour. Piangono, urlano, prima ma soprattutto dopo il live della loro divinità bionda e tatuata, ma nessuno di loro mostra segni di fanatismo estremo. Ecco, quelli ce li avevano le mamme. «Oh, ma ti togli?» ci urla una signora sulla cinquantina appena arrivati nel pit sotto palco. Indossa una maglietta con il visino angelico di Justin stampato sopra e una bandana sempre marchiata JB le copra la fronte. «Sei troppo alto! Vattene via che non vedo niente!». Justin ha iniziato il suo set una mezz’ora prima del previsto, cogliendo molti adepti alla sprovvista e quindi aggiungendo altra adrenalina a quella che già comincia a scorrere al momento dell’inizio del live del tuo idolo. Quindi? Com’è dal vivo la più grande popstar del mondo? Uno spettacolo maestoso, condito da un corpo di ballo acrobatico di otto elementi, un palco con led wall verticali ma anche obliqui e utilizzabili come rampa/scivolo e una Santa Barbara di fuochi d’artificio che manco a Parigi il 14 luglio. Lui, Justin, manco a dirlo è un professionista. Sa alla perfezione cosa fare, come muoversi, cosa dire per scatenare urli e boati dalla folla di ragazzine (e mamme). La setlist attraversa trasversalmente le sue hit più famose, da Love Yourself a As Long As You Love Me, e le sue collaborazioni come Cold Water ft. Major Lazer reinterpretata in un momento acustico a metà concerto. Justin non sembra nella sua forma più smagliante — può succedere quando fai 200 concerti all’anno — ma concluso il gran finale di Sorry, l’esercito di Belieber pian piano se ne va soddisfatto. Qualcuno piange per l’emozione, qualcuno cerca i genitori, qualcuno si pente di non essersi portato la crema solare in quelle ore di lunga attesa sotto il sole. Ma è l’estate, sono gli I-Days e noi, l’anno prossimo, saremo di nuovo qui.