Oggi diamo sempre la colpa al mercato dopato e a un perverso meccanismo di sfruttamento industriale, se uno scrittore sforna un libro all’anno (vale lo stesso per dischi e film). Però, quando nel 2002 Sam Shepard, scomparso nel mese di luglio a 73 anni, pubblicò la raccolta di brevi racconti Il grande sogno, aveva già scritto una cinquantina di pièce teatrali, una decina di sceneggiature per il cinema, altre per la televisione, recitato in un oltre cinquanta film e suonato come batterista nei primi Holy Modal Rounders.

Dove trovasse il tempo o la voglia di mettersi pure a scrivere racconti è un mistero, ma una soluzione parziale di quel mistero è che i racconti di Shepard sembrano essersi scritti da soli, nel corso di una notte. Non è una critica, anzi. Non saprei dire se si tratti di un dono, sicuramente mi sembra un’abilità difficilmente negoziabile. Eppure, se ognuno di quei 18 racconti fosse stato più editato, più sedato, più lavorato, sarebbe diventato un pessimo racconto di maniera. Un po’ come la differenza tra le polaroid e l’effetto polaroid: basta un niente perché un’immagine estemporanea assomigli alla parodia di ciò che dovrebbe essere. Sam Shepard si tiene lontano da quel possibile “niente”, e non ha bisogno di ricorrere agli effettini, visto che è la sua stessa scrittura a essere un effetto. Al limite, il problema sarebbe se qualcuno volesse usare il filtro “Shepard” per scrivere un racconto: non lo fate, verrebbe malissimo. Non cedete alla tentazione – leggendo Il grande sogno – di pensare: “ma questo lo so scrivere pure io”. Vi assicuro che non è vero.

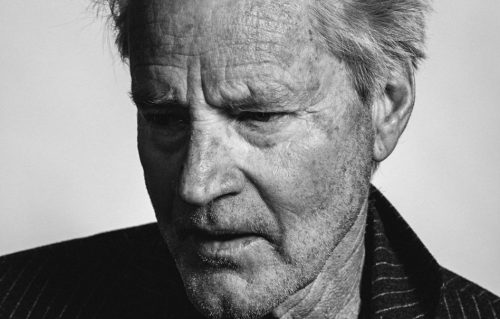

Sam Shepard, foto Getty

E non soltanto perché non avete quella faccia da cowboy, un mito della frontiera nel DNA e lo splendore decadente del Chelsea Hotel, una ruvidezza da badlands (che poi in italiano sarebbero “calanchi”, che già suona male), uno sguardo da orizzonti sconfinati e la claustrofobia emotiva da motel, o quel gusto del surreale beckettiano, mescolato a un epos steinbeckiano, ma perché sarebbe come pensare di riprendere i colori buttati in qualche cassetto per provare a fare un Pollock (non a caso uno dei riferimenti di Shepard). Al più, se avete una band indie, potreste utilizzare le chiuse dei suoi racconti per farci i titoli: “Non c’è niente da fare”, “Non penso a niente”, “Sto bene”, “Ci sentiamo dopo”, “Mi confondo anch’io”.

Dal mio punto di vista i racconti meno interessanti sono quelli troppo in stile American West (come L’uomo dei cavalli), anche se riscattati da un’ironia che mette in crisi il canone (“Lui non era certo uno che sussurrava ai cavalli. Lui i cavalli li sistemava”), mentre Shepard dà il suo meglio nello spaesamento esistenziale applicato al quotidiano, un rovesciamo della banalità che finisce per trasformare le situazioni più ordinarie in una sfilza di apocalissi mancate, e per questo più ansiogene. Immaginate un asteroide sospeso a qualche metro dal suolo, rispetto al solito impatto devastante (ovviamente non troverete asteroidi qua dentro). L’apparente realismo di Shepard è piuttosto un realismo magico, rivisitato in chiave di “realismo paradossale” (I gatti di Betty, Un pezzo del Muro di Berlino o Non era Proust).

La sua bravura stilistica sembra trarre nutrimento da una costante distrazione

I dialoghi del Grande sogno hanno la stessa sospensione finto-naturalista dei suoi migliori lavori da drammaturgo e sceneggiatore, e, se la leggenda vuole che le battute tra Jane e Travis nella scena madre di Paris, Texas siano state dettate al telefono mentre Shepard aveva mollato lo script a metà ed era già impegnato in altro (sì, esatto, quelle battute che molti di noi – o almeno io – abbiamo imparato a memoria), forse possiamo prenderla come l’ulteriore prova che la sua bravura stilistica e performativa tragga nutrimento da una costante e densissima distrazione.

Nel racconto Il cartello c’è un uomo in un diner, che si chiede chi abbia scritto su un cartoncino appeso sopra alle friggitrici “La vita è quello che ti succede mentre pensi ad altro” (più o meno una citazione da Beautiful Boy di John Lennon, anche se ho appena scoperto che esiste una querelle aperta sull’attribuzione originaria di quelle parole), e mi viene da pensare che in realtà non si tratti tanto di un racconto moralista per dirci di prendere in mano le redini della nostra vita, quanto piuttosto dell’esatto contrario: essere sempre nella condizione di pensare a altro, affinché esista la possibilità di deviare da ciò a cui stiamo pensando. Insomma: contro ogni buon principio di “centramento” interiore, vivere tenacemente “decentrati”.