A volte viene da chiedersi: ma quando gli Who hanno scritto la storia del rock, sapevano di farlo? Personalmente ne dubito. In primo luogo perché, quando esordirono, nella perfetta metà degli anni Sessanta, tutti erano un po’ convinti, chi a torto chi a ragione, di essere al centro del mondo. Secondo poi, perché furono loro stessi ad ammetterlo, con quattro parole, quattro imperativi categorici che, se da un lato contribuirono di sicuro a farli entrare nella leggenda, dall’altro nient’altro erano che un grido d’aiuto, una spasmodica ricerca di attenzione da parte di chi sta (ancora) cercando una sua via per raggiungere la cima della notorietà o dell’equilibrio personale – o magari entrambe le cose.

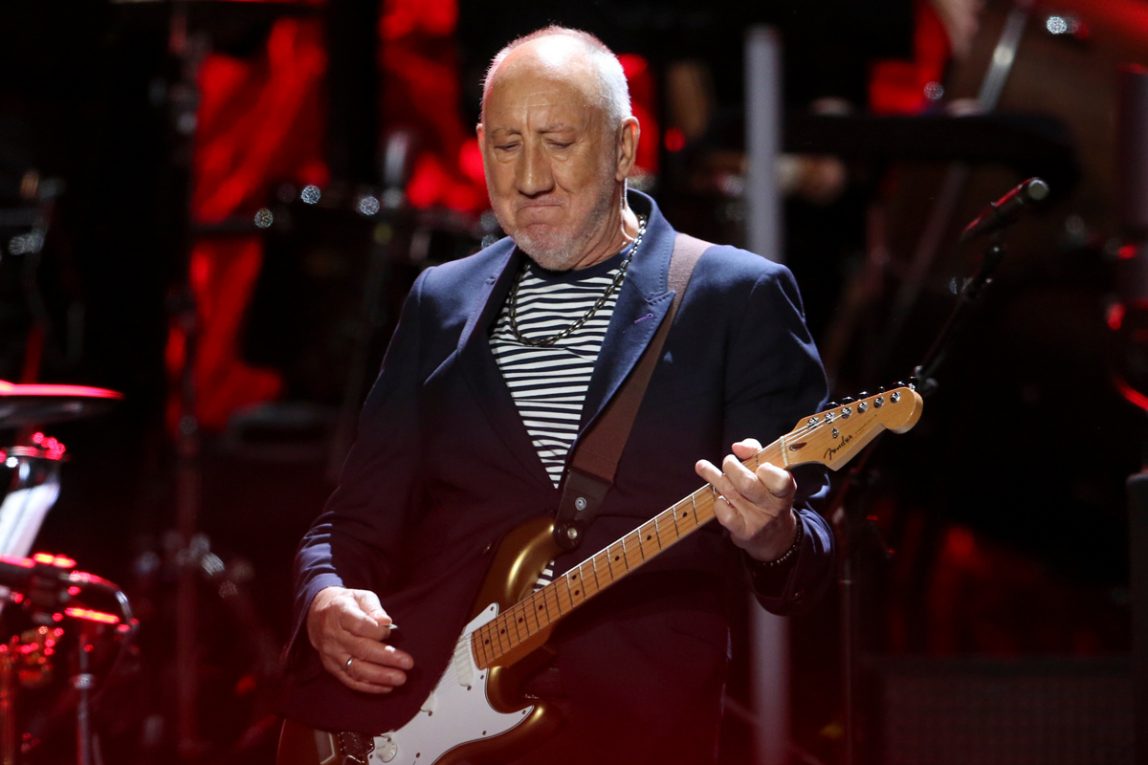

“Guardami. Sentimi. Toccami. Guariscimi”. Tutto ha inizio cinquant’anni fa, il 23 maggio del 1969, con l’uscita di quella che è universalmente riconosciuta come la prima “Opera” della storia del rock per come la intendiamo noi tutti e per come saremo poi portati a intenderla da lì in avanti. Pure se, a onor del vero, c’è da dire che contende la palma con col solito Frank Zappa e il suo Freak Out! del 1966, se non fosse troppo surreale e psicotico per accorgersene subito, e che lo stesso autore Pete Townshend ammise a più riprese di essere stato influenzato e non poco dal meno noto S.F. Sorrow, disco di un anno prima dei Pretty Things. Comunque, Tommy è la storia di un ragazzo che, per colpa di un terribile trauma, si ritrova sordo, muto e cieco, ma alla fine, grazie a un’abilità “ultraterrena” a giocare a flipper, riesce a guarire assurgendo a simbolo messianico per migliaia d’altri giovani, in un crescendo di situazioni che lo condurranno a un finale teatrale e catartico che, allora come adesso, potremmo definire “a sorpresa”, vista l’assoluta poca voglia degli Who di smielarsi addosso.

Anche se la penetrazione dell’analisi critica all’interno dell’opera ha reso più evidenti alcuni errori, Tommy continua ad essere superbo musicalmente. Una critica che gli è stata mossa almeno fino alla fine degli anni Settanta è quella di aver portato gli Who lontani dalla commercialità delle canzoni da tre minuti di durata, come venne fatto notare anche da Nick Logan del solito NME o dal compianto Bob Woffinden del The Guardian in sede di recensione, ma sarebbe successo in ogni caso, come fu per i Kinks e tanti altri; e d’altronde quando Townshend tentò di tornare al mercato dei singoli come Let’s See Action ne venne fuori qualcosa di sconnesso e sottilmente patetico, come confermato dal dietrofront fatto con Who’s Next, nel 1971, dove la ballata da tre minuti di Behind Blue Eyes viene contrapposta ai quasi cinque minuti di Baba O’Reily e persino agli otto di Won’t Get Fooled Again. Eppure, forse proprio per questi giudizi iniziali (“melodrammatico e pomposo” venne descritto sulle pagine di Sound), che poi si riferivano soprattutto al mood generale di Tommy, visto che gli unici pezzi al di sopra i cinque minuti sono Undertue e We’re Not Gonna Take It su ben 24 tracce totali, il doppio album non fu di immediato successo neanche in termini di pubblico. Ci vollero dei mesi di rodaggio prima che il singolo Pinball Wizard raggiungesse (soltanto) il quinto posto della classifica in patria e il disco iniziasse a generare quell’interesse costante che perdura oramai negli anni. Spiace dirlo, ma gruppo si porterà il peso di questo zoppicante inizio presumibilmente per sempre. Infatti Tommy fu eseguito interamente solo due volte in cinquanta anni, una a Londra e una a New York. In tutte le altre occasioni, gli Who si limitano a una grossa fetta del disco sì, ma non alla sua interezza; come anche nel caso anche del tour americano del ventennale, nel 1989.

Tommy è, passatemi l’ardire, un’operetta morale sospesa tra i mali del tempo, che poi sono quelli di tutti i tempi purtroppo: l’istituzionalizzazione e mercificazione delle religioni, per dirne uno, i veleni della società consumistica, per dirne un altro e, soprattutto, la risoluzione di traumi infantili dovuti da abusi di natura sia psicologica e che fisica, cosa questa che lo stesso chitarrista Pete Townshend aveva sperimentato su di sé, tanto che molti considerano Tommy una sorta di seduta di psicanalisi fatta su spartito. Il tema stesso però, pur riprendendo l’archetipo del viaggio, inteso come ricerca interiore, viene portato agli estremi, ponendo il protagonista come un “antieroe”, in toto incapace di provare e manifestare le proprie sensazioni, incatenato a un corpo che non risponde ai suoi impulsi. Con una trama così, ovviamente fu immediata la voglia di trarne un film che ne spiegasse ancora in maniera più lucida e didascalica il concept interno che lo animava. I tentativi di trasposizione su celluloide furono molteplici; lo script dapprincipio fu offerto persino a George Lucas che rifiutò per concentrarsi nella sceneggiatura di American Graffiti (lasciando tutti con la suggestione di cosa ne sarebbe potuto venir fuori). Ci fu così un periodo di stallo, in cui si credette che la cosa non sarebbe mai andata in porto, finché non venne fatto il nome di quel genio visionario di Ken Russell.

Già, perché bisogna sottolineare fin da subito che, a differenza di The Wall di Alan Parker per dire, nell’intero film di Russell non viene pronunciata una battuta: i dialoghi sono interamente affidati ai brani, nel pieno rispetto dell’idea iniziale. L’unico azzardo, l’unica svirgolata, se così possiamo dire, è nella sequenza di Pinball Wizard che comprende una performance di Townshend stesso che non era prevista su disco: pare che Pete fu talmente estasiato dalla versione di Sir Elton John che volle prodursi nel suo celeberrimo smash-guitar nonostante gli altri compagni non fossero completamente d’accordo perché più vicino, per così dire, all’idea di band che allo storyboard del disco. Tutti invece furono elettrizzati dalle personificazioni cinematografiche dei protagonisti. Oltre appunto magnifico stregone Elton John, che usò il piano come fosse un flipper (trovata tanto semplice quanto efficace), nella parte del Dr. Quackson venne ingaggiato Jack Nicholson, il quale cantò anche i brani nella sua parte, fra lo scetticismo di Pete e l’entusiasmo di Roger Daltrey che definì la sua prova “prodigiosa, per quanto attinente al ruolo”. Come Acid Queen venne nominata Tina Turner, azzeccatissima con la sua verve, e sebbene rimanga il rammarico di non aver visto in questi panni David Bowie – che pare abbandonò l’idea poco dopo l’ingaggio per dedicarsi alla stesura di Diamond Dogs. Per non parlare di Eric Clapton e Arthur Lee, officianti in una strana chiesa dove si fa la comunione a base di barbiturici e whiskey, e John Lennon che si intravede quando Tommy/Roger Daltrey riacquista la parola, l’udito e la vista al suono di I’m Free. Insomma, album e film sono unici e imprescindibili.

Non tutti sanno invece che Tommy fu dedicato da subito a Meher Baba, il guru di Pete Townshend su cui lo stesso chitarrista pubblicò all’epoca un articolo per Rolling Stone, proprio per spiegare i punti di contatto tra il maestro spirituale indiano e il disco. Da portavoce dei ribelli degli anni ’60, Pete cominciò a interessarsi ad argomenti spirituali e fu spesso ospite di trasmissioni religiose in Tv e in radio, dove cercò di spiegare il suo sotto-testo mistico per la comprensione di Tommy (“Senza l’ascolto di Henry Purcell e l’esibizione di Ravi Shankar al festival di Monterey non credo ci sarebbe un Tommy di cui parlare” o “L’animo di Tommy rappresenta Dio, il corpo la vita come illusione”). L’etimo “suo” non è casuale, visto che gli altri membri della band, durante tutta la promozione del disco, non abbandonarono per un solo istante la loro personalità rock’n’roll. Soprattutto se parliamo della folle coppia composta dal batterista Keith Moon e dal bassista John Entwistle, autori di Fiddle About e Cousin Kevin, ma anche due impenitenti beoni il cui humor surreale e farneticante (“Tutti durante le registrazioni eravamo fuori come balconi” detto dal primo o “Dio è forse l’unico a sapere come siano venute quelle canzoni, e non nel senso che intende Pete” e “L’abbiamo fatta tanto grossa che qualcuno pensa che il nome del gruppo sia Tommy e Who sia solo una canzone” detto dall’altro) portò i fan a chiedersi quale lettura fosse meno peggiore: quella contemplativa del chitarrista, come strascico residuale della voga dei “Jesus Freak” di cui fu forse succube, o quella così candidamente “reazionaria” della sezione ritmica. A distanza di tanti anni, tra i fan e i critici ci sono ancora due fazioni nell’interpretazione di Tommy, una dionisiaca e una apollinea.

Forse la giusta scelta è nel mezzo. Del resto Tommy ha tutte le caratteristiche di un’opera realizzata nel 1969. Il connubio tra un’originale vocazione visionaria di Pete Townshend, con un sarcastico cipiglio polemico para-anarcoide del duo Moon/Entwistle, è la messa in mostra di una generazione fattasi torva e spiazzante, fascinosa e inquietante. Diversa a quella di solo un anno prima, prossima ai fatti di Altamont del dicembre di quell’anno, più disillusa che riflessiva. E ve lo diciamo senza spoilerare il finale. Non a caso, il disco piacque a tutti: agli hippy reduci dalla stagione del Peace & Love, ma anche agli hooligan che normalmente non andavano oltre lo stomp degli Slade e il tifo da curva, ai rocker che iniziavano a indossare le maglie dei Led Zeppelin ma anche ai beat che non riuscivano a fare a meno delle melodie della chitarra, anima portante in ogni brano, così come ai delinquentelli mod che si preparavano a Quadrophenia. In un bel film chiamato Almost Famous, viene detto che, ascoltando per intero Tommy con una candela accesa, si può vedere il proprio futuro. Se ancora non lo avete fatto, questo compleanno mi sembra una buona occasione per sperimentarlo. “Tommy can you hear me?”.