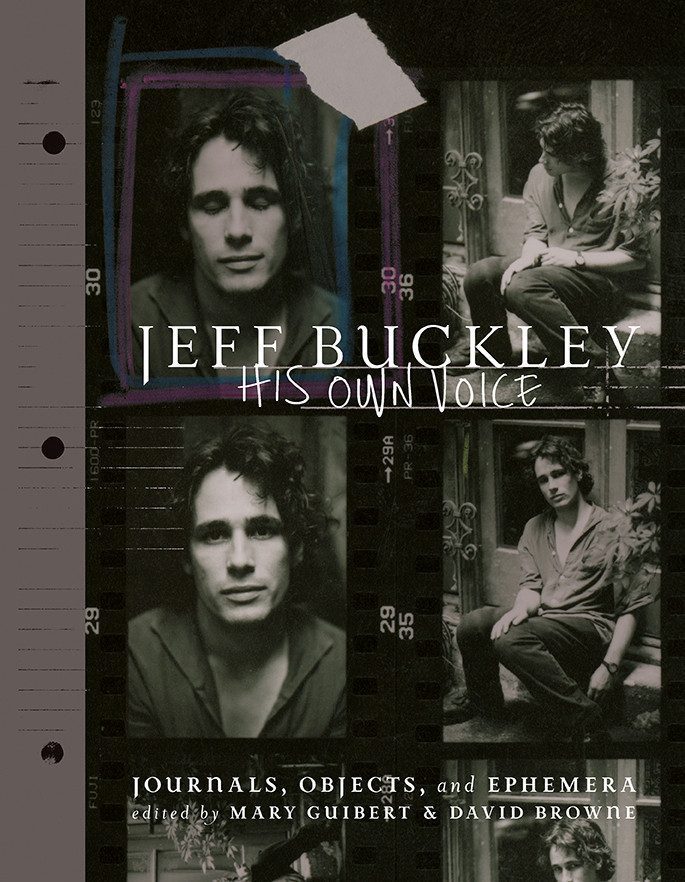

Nei 22 anni trascorsi dal giorno in cui è affogato tragicamente nel Mississippi, Jeff Buckley è diventato una figura di culto quasi ultraterrena. Il nuovo libro Jeff Buckley: His Own Voice offre un punto di vista raro e intimo sul processo creativo e sulla vita privata del cantautore. Curato dalla madre di Buckley, Marty Guibert, e da David Browne di Rolling Stone USA, il volume contiene pagine di diario, testi manoscritti e fotografie esclusive dei suoi effetti personali.

«Ti affascinava subito», racconta Browne, uno dei primi giornalisti a raccontare la storia di Buckley nel 1993, e coautore della biografia del 2001 Dream Brother: Vita e musica di Jeff e Tim Buckley. «Con questo volume potrete scoprire i suoi obiettivi e le sue frustrazioni direttamente dalle sue parole, e credo che capire quanto tenesse alla sua arte renderà la sua eredità ancora più importante. In vita ha registrato solo un disco (Grace, nel 1994) e questo libro vi farà scoprire come ci è arrivato e perché non è accaduto da un giorno all’altro».

Com’è nato il libro?

Mary Guibert: Di lui restavano solo la musica e i suoi appunti. Quegli scritti erano fondamentali per lui, erano lo strumento che gli permetteva di elaborare gli eventi della sua vita, un po’ come ho sempre fatto io. Ero fissata con il mio diario. Era il mio modo per mettere su carta la mia confusione e fare chiarezza. Quando ho scoperto che funzionava, ho in qualche modo passato questo metodo a lui. È un argomento molto sensibile, perché ciò che è personale e privato dovrebbe restare tale. Poi, però, ho scoperto che alcuni individui erano convinti di essere la massima autorità su Jeff, e ho pensato: “aspetta un attimo, mio figlio non era come lo state descrivendo”.

Quindi mi sono chiesta, e ora che faccio? Scrivo un libro e accuso tutti di aver mentito? Ci dev’essere un modo per far sì che Jeff si possa difendere da solo. Mi fidavo ciecamente di David e questa è una cosa che avrei potuto fare solo con una persona della massima fiducia. David è ossessionato dall’integrità e dalla verità, non mi ha lusingato in alcun modo. Le cose che abbiamo scelto di mettere nel libro permetteranno a tutti di scoprire chi era davvero Jeff. Credo che sia più illuminante di qualsiasi cosa potessi scrivere.

Che metodo avete scelto?

David Browne: I suoi quaderni non erano organizzati in ordine cronologico e questa è stata una grossa sfida. Iniziava a scriverne uno, poi lo metteva da parte e continuava a lavorarci due anni dopo. Era tutto in ordine casuale… Poi, studiando il materiale, ho capito che avremmo potuto riorganizzarlo come una sorta di autobiografia postuma. Pensavo: “oh, qui scrive della sua infanzia, qui del periodo in cui si è spostato a Los Angeles e qui della sua prima volta a Harlem”.

Mary pensava che il libro avesse bisogno di un elemento artistico, come la riproduzione di alcuni oggetti personali, così da intervallare i testi. Tutti quegli oggetti, i quaderni e gli strumenti musicali, i vestiti e le scartoffie, la sua collezione di dischi, sono in un magazzino a Los Angeles.

Com’era organizzato il magazzino?

Browne: È pieno di schedari allineati ai muri. In uno ci sono tutti gli oggetti che aveva quando è morto, il suo portafoglio e tutto il resto. In un altro le bollette del telefono. Hanno conservato tutto. In uno scaffale ho trovato le sue cassette, le chitarre, l’armonium, tutti gli strumenti musicali che possedeva. È come se in quel magazzino fosse nascosto un museo in miniatura di Jeff.

Uno degli oggetti più inquietanti che ho trovato è il piano per l’incisione del suo ultimo album (My Sweetheart, the Drunk), una serie di fogli pieni di date e nomi di professionisti da pagare, tutte cose che dovevano succedere. Quando l’ho trovato ho pensato “cavolo, non possiamo non mettere queste informazioni”. È davvero inquietante, ma dimostra quanto Jeff fosse determinato a registrare quel disco.

Mary, come hai scelto gli elementi visivi da inserire nel libro?

Guibert: Non volevo dare l’impressione di aver rovistato nel suo cassetto della biancheria. Chi leggerà il libro darà una sbirciata attraverso una porta parzialmente aperta, non sarà come esplorare liberamente uno spazio troppo intimo. Per questo, gli oggetti mostrati nel libro non sono inseriti per mostrare un suo spazio privato. Servono piuttosto per offrire un suo ritratto.

Quando sono stati pubblicati i diari di Kurt Cobain, alcuni fan dei Nirvana dissero che erano troppo personali per essere diffusi. Credi che anche questo libro sarà altrettanto controverso?

Browne: Mi sembra di ricordare che alcuni fan di Cobain si sentissero oltraggiati dal fatto che parte di quel materiale non doveva essere pubblicato. Forse questo libro avrà in parte lo stesso effetto. Ma io sono il suo biografo e ho pensato che questo materiale fosse importante. Per me Buckley aveva davvero il potenziale per diventare un grande artista. Insomma, lo era, ma ci sono moltissime cose che avrebbe potuto fare e questo libro è nato per mostrare i primi passi di quel percorso. Per me è una figura fondamentale per la storia della musica, e si è lasciato indietro molti scritti che ci permettono di capirlo meglio.

Questo libro non è una raccolta di lettere personali. Ci sono anche bozze di testi di canzoni. Non aveva un computer. Alcuni fan penseranno che il nostro lavoro è invadente, oppure che Buckley non avrebbe voluto mostrare al pubblico le prime bozze di Dream Brother o di Lover, You Should’ve Come Over. Ma per me, il libro è una finestra fondamentale sul suo processo creativo. E questo ha un valore.

Nei suoi appunti racconta anche dell’incontro con Bob Dylan.

Browne: Parte di quella lettera è contenuta nelle note di Sketches for My Sweetheart and the Drunk, ma ora viene pubblicata integralmente per la prima volta. È davvero interessante, perché quella sera Buckley doveva suonare un semplice concerto in un club e invece ha incontrato Dylan. L’ha incontrato nel backstage del Supper Club, nel 1994. Bob gli ha detto qualcosa del tipo: “Somigli a tuo padre”, non la frase migliore da dire, ma Jeff venerava Dylan. Più avanti, interpretò una “parodia” di quel momento durante uno dei suoi concerti, e nel pubblico c’erano un paio di persone del team di Dylan. A quanto pare interpretarono la scenetta come un’offesa e Jeff ne fu davvero dispiaciuto. È in quel momento che ha scritto la lettera e ha chiesto al capo di Columbia di consegnarla a Dylan.

Il libro ci permette di scoprire qualcosa in più del rapporto tra Jeff e suo padre, il musicista Tim Buckley.

Browne: Ci sono alcune pagine straordinarie del 1995, scritte durante un viaggio in aereo, che raccontano la storia della sua famiglia e quello che pensava di Tim e della sua eredità musicale. È straordinario, perché non ne parlava molto in pubblico. Tim lasciò Mary poco prima che Jeff nascesse. Aveva molti problemi e non gli piacevano i paragoni, o essere definito “il figlio di” e tutto il resto. Era un tasto dolente per lui.

Oggi Tim è un artista per pochi, molti millennial non ne hanno mai sentito parlare…

Guibert: Un po’ mi fa piacere (ride). Preferisco usare le parole di Jeff: quello che ha fatto da musicista parla da sé. Era la sua epoca, la sua musica, la sua vita. Quello che ha fatto in quanto essere umano, invece, è stato mortificante e umiliante per Jeff. Per nove anni quel ragazzo ha vissuto con un padre che non gli mandava neanche una cartolina di compleanno, che non telefonava, che non faceva gli auguri di Natale, nulla. Quando è morto, Jeff non è stato nemmeno nominato nel necrologio. Era roba pesante con cui avere a che fare. Ma in termini di paragoni con il padre… era un musicista 10 volte migliore. Non è giusto paragonarlo a Tim.

Browne: Uno degli aspetti più tragici della morte di Jeff è che in quel periodo aveva raggiunto un livello tale che nessuno nominava più Tim Buckley. Ai tempi di Grace i paragoni non si contavano, non si poteva non dire chi fosse il padre. Ma l’album andò bene ed erano passati 20 anni dalla morte di Tim, che comunque non era mai stato particolarmente popolare, quindi Jeff era pronto a intraprendere una strada personale.

A pensarci, questa cosa rende tutto ancora più tragico. Jeff è morto proprio nel momento in cui nessuno avrebbe più fatto quei paragoni, quando aveva un sound e un pubblico tutto suo. È paradossale ed è ancora più vero adesso.

Mary, il pubblico di Jeff sembra crescere ogni anno. Secondo te perché?

Guibert: Credo che dipenda dal fatto che Jeff è sempre rimasto un artista underground. Se volevi essere davvero alla moda, dovevi conoscerlo. Le ragazze del college lo consideravano un requisito da soddisfare: “Se non sai chi è Jeff Buckley, con te non esco”. È più commerciale non essere commerciali. Non si può comprare quel tipo di credibilità.

Come pensi sarebbe continuata la sua carriera, se fosse rimasto in vita?

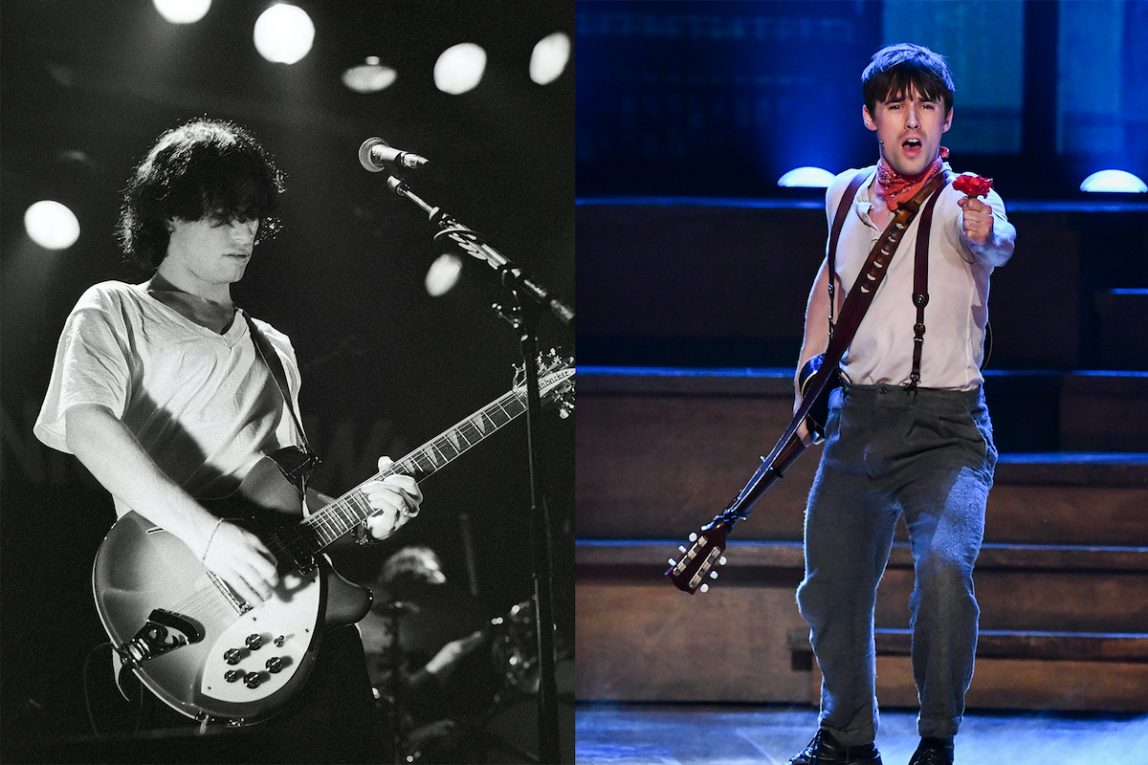

Browne: Prima di trasferirsi a New York, la musica di Jeff aveva attraversato diversi stadi. Poi, nel 1992, ha iniziato a suonare al Sin-é, solo lui e una chitarra, come potete ascoltare nell’EP Live at Sin-é. Suonava alcuni brani originali e moltissime cover: il pubblico vedeva un talento grezzo, ma non sapeva cosa poteva diventare. C’erano almeno tre case discografiche che gli ronzavano attorno. E tutti quelli che ho intervistato per il libro avevano un’idea completamente diversa dell’artista che poteva diventare.

Uno pensava fosse un bluesman, perché sapeva suonare gli standard e la slide guitar. Un altro era convinto che suonasse Americana. Un altro ancora lo vedeva più rock. E lui avrebbe potuto prendere tutte e tre le strade. Forse la sua carriera sarebbe stata così, lo immagino su un percorso simile a quello di Elvis Costello, un altro artista che ammirava molto, che ha inciso dischi sempre diversi. Elvis si è avventurato nella classica o nelle canzoni di Burt Bacharach, oppure nel rock, riesce a passare da un genere all’altro. A volte ha successo, altre no, ma segue l’ispirazione e credo che Jeff avrebbe fatto lo stesso.

Basti pensare che considerava Grace troppo leccato, voleva che il secondo album fosse più grezzo. Già allora non pensava alle classifiche. Il modo in cui voleva variare il sound è indicativo del percorso musicale che avrebbe scelto in futuro. Non gli interessava registrare Grace 2. Pensava: “Voglio smontare questo disco”, ascoltava l’indie rock e i Polvo, i Grifters, cose del genere. Tutti indizi che non avrebbe fatto nulla di prevedibile.

David, tu sei uno dei primi giornalisti ad averlo intervistato, nel 1993. Com’è andata?

Browne: Devi capire che il Sin-é era davvero un posto misterioso. Non era pubblicizzato come il Village Voice. Era come un piccolo negozietto. Dovevi conoscerlo per trovarlo, non credo ci fosse nemmeno un’insegna. Io ne ho sentito parlare grazie ad alcuni colleghi di Entertainment Weekly, uno di loro abitava proprio dietro l’angolo. Conoscevano la musica di Tim Buckley e mi dissero: “Ho visto il figlio di Tim Buckley in questo posto, il Sin-é”. Io risposi: “Tim Buckley ha un figlio abbastanza grande da suonare dal vivo? E cos’è questo Sin-é?”.

Qualcuno mi ha dato il suo numero di telefono, il numero di casa sua, e l’ho chiamato. Mi ha detto: “Bene, in che sezione del New York Times andrà il tuo articolo?”. Io ho risposto: “Beh, la sezione Styles”, una parte nuova del giornale. Lui ha commentato dicendo qualcosa tipo “Nessuno legge quella sezione”, e io ho risposto: “Beh, lo so. È sempre il Times“. Ci dovevamo incontrare in un posto chiamato Noho Star, ma non si è mai presentato. L’ho chiamato, qualche ora più tardi, e mi disse: “Oh, amico, scusa. Mi sono dimenticato. Facciamo domattina”. La mattina dopo si è presentato. Era abbastanza informato sul settore da conoscere le sezioni del Times ed era in cerca di attenzione. Ma già allora sembrava vivere un conflitto interiore.

Riusciva a essere molto divertente e, allo stesso tempo, scivolava in un atteggiamento del tipo, “Non so qual è la mia collocazione nell’universo”. Forse abbiamo parlato di un libro sui Led Zeppelin, Il martello degli dei, l’aveva appena letto e ci abbiamo scherzato su. Ricordo che ha ordinato un frullato e me ne ha offerto un po’. Mi sembrava un tipo misterioso. Non so se gli venisse naturale o se lo facesse apposta, era difficile da dire. Era un tipo piuttosto etereo, ma allo stesso tempo determinato. Credo che il libro lo descriva bene, voleva farcela già da molto giovane.

Mary, che tipo di persona era Jeff?

Guibert: Dio, era come… era come frequentare George Carlin. Faceva sempre voci assurde, scherzava sempre. Davvero. Camminavamo sulla Seconda Avenue e a un certo punto me lo ritrovavo a fare piroette, a ballare attorno ai lampioni. Eravamo a New York. Nessuno gli prestava attenzione, ma lui era comunque impegnato a fare la sua coreografia, a cantare per sua madre. Era quel tipo di persona.

Che contributo darà il libro alla sua eredità?

Browne: Leggendolo scoprirete direttamente dalle sue parole quali erano i suoi obiettivi e le sue frustrazioni. Il libro valorizzerà la sua eredità perché mostrerà quanto impegno mettesse nella sua arte. Insomma, ha registrato un solo disco mentre era in vita e questo libro vi farà scoprire come ci è arrivato e perché non è accaduto da un giorno all’altro. Ci ha lavorato a lungo e duramente. Ci sono appunti musicali, segni di quanto prendesse il lavoro seriamente. Mostra il processo creativo da cui è nato il primo album e quello che voleva fare in futuro.