Guido Maria Brera è uno di quelli di cui pensi “chissà quanti segreti conosce quest’uomo”. Sicuramente più di noi comuni mortali che non siamo finanzieri come lui e che quando si parla di andamenti delle borse pensiamo a personaggi della cinematografia quali il Gordon Gekko interpretato da Michael Douglas in Wall Street (1987) o il Jordan Belfort con il volto di Di Caprio in The Wolf of Wall Street (2013). E sono solo i due titoli più iconici. Invece Brera ― romano di San Saba, classe 1969, figlio di un impiegato di banca e di una casalinga ― nel mondo delle borse e dei mercati si muove da tempo, avendo co-fondato il Gruppo Kairos, società attiva nel settore del risparmio gestito dove lavora tutt’oggi come capo degli investimenti.

Era il ’99; da allora, con in tasca una laurea in Economia presa alla Sapienza, è riuscito ad affermarsi come uno dei migliori trader su piazza, oltre che uno degli uomini più ricchi d’Italia. Ma anche uno scrittore di successo: dopo che il suo debutto letterario di sei anni fa, I Diavoli, è diventato un bestseller e ha dato vita all’omonima serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi in onda dal 17 aprile su Sky, Brera deve averci preso gusto e così a fine febbraio è uscito per la casa editrice La nave di Teseo, di cui è tra i promotori, il suo secondo romanzo La fine del tempo. Protagonista, Philip Wade, 60 anni, professore di Storia contemporanea al Birkbeck College di Londra con un passato di analista finanziario per un’importante banca d’affari della City, alle prese con una perdita di memoria e con un sogno: ricomporre la prima stesura di un suo libro andato perso, ma che potrebbe mettere in discussione il dominio delle grandi corporation che governano l’economia mondiale e una globalizzazione talmente spinta da aver sgretolato i diritti di milioni di lavoratori e il concetto stesso di welfare.

E ora che a tutto ciò si aggiunge la questione coronavirus? “A gennaio stavo impazzendo”, confessa Brera, “adesso sono meno spaventato: perlomeno c’è stata una presa d’atto della realtà”.

Hai detto che quest’epidemia, ormai ufficializzata dall’OMS come pandemia, sarà “la Chernobyl della globalizzazione”. Che cosa intendi?

La globalizzazione è un dispositivo che ha permesso condizioni vantaggiosissime al capitale per proliferare. È chiaro che è un sistema che è stato spinto all’estremo: si è cercata un’ottimizzazione su tutte le linee di produzione, si è iniziato a produrre dove costa meno, spostando le sedi delle aziende nei paradisi fiscali. Sono nate le piattaforme, le platform companies, che poggiano le gambe solo dove gli fa comodo. Però questo sistema si è rivelato anche molto fragile.

In che senso?

Io faccio sempre l’esempio degli sci, quelli carvati: sono veloci, snelli, leggeri, ma possono facilmente portarti fuori controllo e lì sono le gambe a rompersi. Lo stesso è accaduto con la globalizzazione, che ha massimizzato i profitti calpestando i diritti dei lavoratori e che all’inizio degli anni Duemila ha cambiato le regole improvvisamente e in modo improprio, fino a inventare una linea di produzione che consuma il mondo: una merce viene confezionata in un punto e assemblata in un altro, poi spedita da un punto all’altro, il tutto mentre le sedi fiscali sono in altri posti ancora. Questo fa sì che per ottimizzare il costo di produzione di un bene si consumino i cieli, i mari, la terra. Forse è troppo, no? Infatti la natura si ribella.

Ti riferisci al coronavirus? È solo una suggestione, la tua, o dici sul serio?

No, no, è così. Il coronavirus è un granello in un meccanismo costruito in una maniera per cui se il mondo si ferma per due mesi le economie, interconnesse come sono, collassano. E anzi, basta che si fermi un Paese perché si fermi tutto. Ieri si è fermato l’Oriente, mentre stiamo facendo quest’intervista si sta fermando l’Occidente. La catena di montaggio mondo è in crisi.

E in tutto ciò la politica è schiava dei mercati.

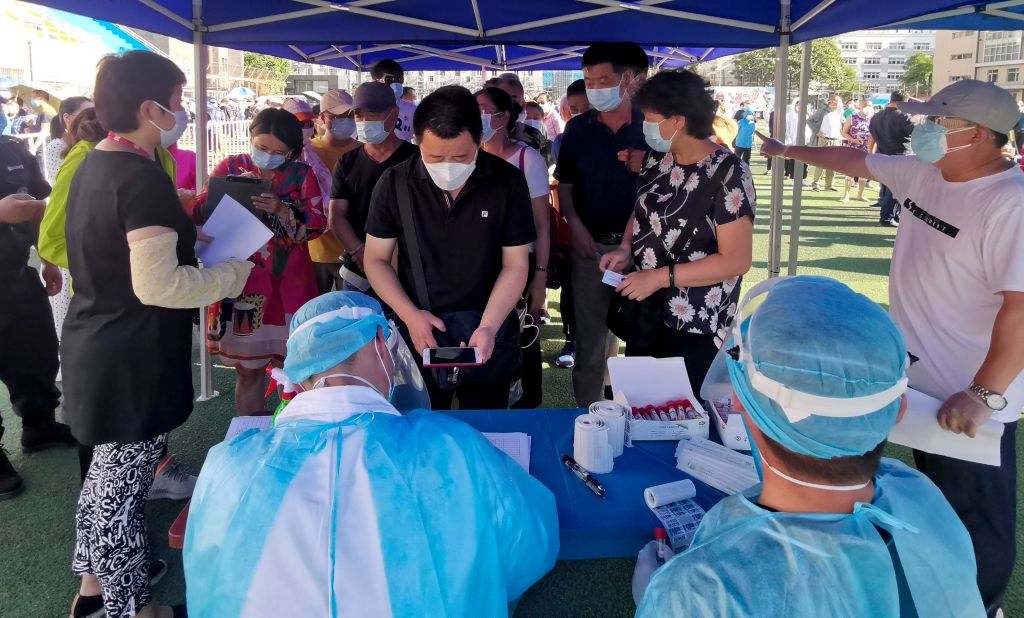

La politica, più che altro, ha completamente abdicato al suo ruolo di mettere le regole. Che il più forte vinca, ha detto, ma così è una giungla. È un processo iniziato ancora prima della caduta del muro di Berlino, affonda le radici già negli anni ’70, nello scontro tra la teoria economica keynesiana e i Chicago Boys fautori del libero mercato in Sudamerica. È una storia complessa, fatto sta che adesso è dura recuperare terreno, perché il capitalismo delle piattaforme viaggia molto più rapidamente della politica. Ma arrivati a questo punto la politica deve prendere atto che questa globalizzazione forzata — perché di questo si tratta — avvenuta nell’arco di dieci anni e portata avanti mettendo il rurale al fianco delle megalopoli crea delle trappole evolutive, modifica così rapidamente la natura che la natura va in tilt. Per cui sì, i virus, se non li avessimo trovati nella foresta come l’Ebola o nel mercato di Wuhan come il Covid-19, li avremmo trovati tra dieci anni sotto i ghiacci in Antartide. È come se avessimo trasformato il nostro mondo in un’astronave lanciata a una velocità molto superiore a quella per cui era stata costruita. Ci dobbiamo fermare.

È la tesi di fondo di La fine del tempo, dove usi la voce del protagonista Philip Wade per parlare del fallimento della Lehman Brothers e della crisi del 2008, del Quantitative Easing — vagonate di dollari stampati per salvare le banche —, dei tassi a zero che hanno consentito accelerazioni tecnologiche incredibili e aumentato il divario tra ricchi e poveri. Ricordi anche passaggi anteriori come il Glass-Steagall Act che nel 1933 cancellò la distinzione tra banche commerciali e banche d’affari. Perché un finanziere ricorre al linguaggio della fiction per dire tutto ciò?

Per far riflettere. Non mi aspetto che un libro possa migliorare il mondo, nemmeno una serie tv può farlo, se parliamo de I Diavoli. Il protagonista di La fine del tempo, Wade, ha perso la memoria in un incidente, ma ricostruisce meccanicamente i passaggi che dagli anni Duemila a oggi hanno permesso a pochissimi ricchissimi di approfittare di tutto. In particolare, i tassi d’interesse a zero hanno consentito a tante aziende di dotarsi di capitali enormi e di tecnologie avanzate, e di trovare la forza di lavorare in perdita fino a uccidere l’economia reale intorno a loro.

Dal libro: “Se prima l’enorme liquidità era perlopiù investita in debito pubblico, cioè in rendite improduttive, oggi è quasi obbligata a prendere rischi in startup disruptive”.

Ossia startup che devastano la concorrenza, che la mettono in ginocchio entrando sul mercato con servizi e prodotti a prezzi bassissimi, fino a conquistare il monopolio in un determinato settore.

Non esattamente quel che ci si immagina quando si parla di startup. Ti riferisci anche a compagnie come Amazon?

Non ho nomi particolari da fare, ma pensiamo alle recenti App che regolano il trasporto di merci tramite i cosiddetti riders: tutte prendono il mercato in maniera estremamente vorace; lavorano inizialmente in perdita al fine di distruggere la concorrenza e per riuscirci sacrificano i diritti sociali dei lavoratori — l’assicurazione in caso di infortunio, le ferie e la malattia pagate… — tramutandoli in oneri sulle spalle dei lavoratori medesimi.

Possiamo definirlo sfruttamento, no? Ken Loach in Sorry, We Missed You lo ha illustrato magistralmente.

Loach lo ha raccontato dal lato umano, io vorrei affrontare la questione aprendo uno squarcio in quel meccanismo e dispositivo di controllo. Non a caso per tratteggiare il personaggio di Philip Wade mi sono ispirato a un professore realmente esistito, Federico Caffè [economista scomparso in circostanze misteriose nel 1987, tra i principali sostenitori della dottrina keynesiana in Italia, nonché della necessità di un equilibrio tra economia del benessere, welfare e distribuzione dei redditi]. Wade è un inglese che appartiene chiaramente alla fascia degli sconfitti, di quelli ancora attaccati alle conquiste democratico-sociali del Novecento. I film di Loach li vede di sicuro.

La sua inquietudine attraversa l’intero romanzo, è l’elemento che crea tensione e che spinge a proseguire nella lettura. È provocata da un conflitto interiore che riconosci anche dentro di te?

Io ho sempre fatto a cazzotti con me stesso, quindi… Però il mondo della finanza che ho vissuto è anche laico, meritocratico. Non è quello della finanza anni Ottanta, che non esiste più.

E in questo mondo che definisci laico e meritocratico i diavoli di cui parli nel tuo primo romanzo chi sono?

I diavoli sono coloro che in un momento di enorme caos mettono ordine. Solo che in momenti resi caotici dalla sparizione della politica e dal fatto che il pianeta è stato talmente spremuto che le risorse sono diventate limitate, i diavoli mettono ordine, sì, ma cercano di preservare la ricchezza di una fascia, la ricchezza dei forti. È così che si sono create le basi per le disuguaglianze che oggi conosciamo. Con questo voglio dire che il termine “diavoli”, per come lo intendo io, non ha un’accezione negativa: è nel momento in cui la politica decide di ritirarsi e di delegare tutto al mercato che a regolare le nostre vite resta la finanza. Quella è stata una scelta della politica da cui la stessa politica, secondo me, dovrebbe tornare indietro.

La tua opinione è nota: la finanza è uno strumento in sé neutro, che può essere utilizzato bene o male. Bene come?

La buona finanza è quella che porta i soldi a chi ha le idee. Idee che, però, non devono essere disruptive — vedi l’algoritmo che bypassa i diritti dei lavoratori — ma devono creare valore, inventare davvero qualcosa. Si tratta di scegliere su chi e su cosa investire.

Tra le pagine di questo tuo secondo romanzo non mancano alcuni riferimenti musicali. Come prima cosa citi Vasco Rossi: “Se ti potessi dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo sono stato, sono arrivato vicino all’inferno della mente, quell’inferno che esiste veramente”. Ha a che fare con il tuo prenderti a cazzotti cui accennavi prima?

Quella è una dedica a mia moglie [la conduttrice televisiva Caterina Balivo] ed è una frase che ho scelto perché mi apparteneva, è molto autobiografica. Ma per motivi personali… Scrivere questo libro è stato doloroso, mi ha aiutato a finirlo l’ultimo album dei Negramaro, che ascoltavo mentre scrivevo, e nei momenti più difficili la canzone “Fino all’imbrunire”. Devo ringraziare Giuliano Sangiorgi e la band.

Poi citi i Clash e “I muscoli del capitano” di Francesco De Gregori.

Eh, De Gregori è la mia gioventù. I versi che riporto nel libro — “eravamo su una palla di cannone lanciata a velocità folle verso il futuro” — descrivono benissimo l’accelerazione che ci ha portati sin qui. Quanto ai Clash, è una suggestione che arriva da uno dei membri del collettivo con cui porto avanti il sito

Idiavoli.com; siamo un gruppo di teste pensanti che condividono una visione.

“All’inizio di ogni incubo c’è un sogno”, scrivi.

Il sogno era quello che nel 2000 ci ha fatto credere al mondo piatto e delle pari opportunità.

Ci abbiamo creduto in molti. Ora che con il coronavirus ci siamo addentrati definitivamente nell’incubo che si fa?

Serve una presa di coscienza di tutti. Se guardo avanti penso sia il momento di non fuggire più dal rurale, ma semmai di riscoprirlo, d’investirci denaro. Anche tornando a una vita più sana, con tempi sani. Ed è anche il momento di comprendere che il costo basso di un oggetto reso possibile dal mondo globalizzato così come lo abbiamo conosciuto finora può tradursi in un costo altissimo per la collettività. Il mondo non può essere una catena di montaggio, è necessario intervenire e modificare questo aspetto negli interessi dell’intero pianeta.

Eppure nemmeno di fronte a un’emergenza sanitaria globale come quella che stiamo vivendo la politica degli stati è in grado di coordinarsi per il bene di tutti. Solo in Europa, mentre l’intera Italia è in quarantena, paesi come Francia e Germania rinviano le misure restrittive contro il coronavirus.

È il segnale che noi italiani abbiamo fatto meglio di altri. O perlomeno, nonostante le mille difficoltà e il fatto che in Europa siamo stati colpiti per primi, ci abbiamo provato. Gli altri europei avevano gli esempi cinese, coreano, giapponese, italiano, e ancora fino a ieri stavano lì a pensare alle partite di calcio.

Siamo nel mezzo di una guerra economico-finanziaria?

No, semplicemente in alcuni paesi si sta seguendo la linea secondo cui l’economia viene prima delle vite umane.

Ci sono economisti che parlano di rischio di speculazione sull’Italia e invocano la chiusura delle borse.

Le borse andrebbero chiuse tutte, però, non possiamo chiudere solo la nostra. È evidente che oggi l’Italia è indicata come paziente più grave a causa del debito pubblico elevato, ma ricordiamoci che abbiamo tantissimi risparmi privati. E poi, ripeto, siamo stati più trasparenti degli altri; gli Stati Uniti sono dei negazionisti totali. Quel che mi terrorizza ora è ciò che può succedere in America e in Gran Bretagna con la sanità privata, sarà un problema enorme relativo a quello che chiamo “social warfare”: vedremo la gente fuori dagli ospedali, perché lì gli ospedali sono carte di credito. Dopodiché in Italia — e non solo qui — urge una riflessione sui tagli alla sanità compiuti negli ultimi trent’anni.

C’è chi ipotizza l’uscita dall’euro come unica soluzione: che piaccia o meno, è uno scenario possibile?

Non credo, ma di certo affioreranno istanze importanti e ben motivate su cosa vuol dire stare in Europa se nel momento del bisogno l’Europa non c’è.