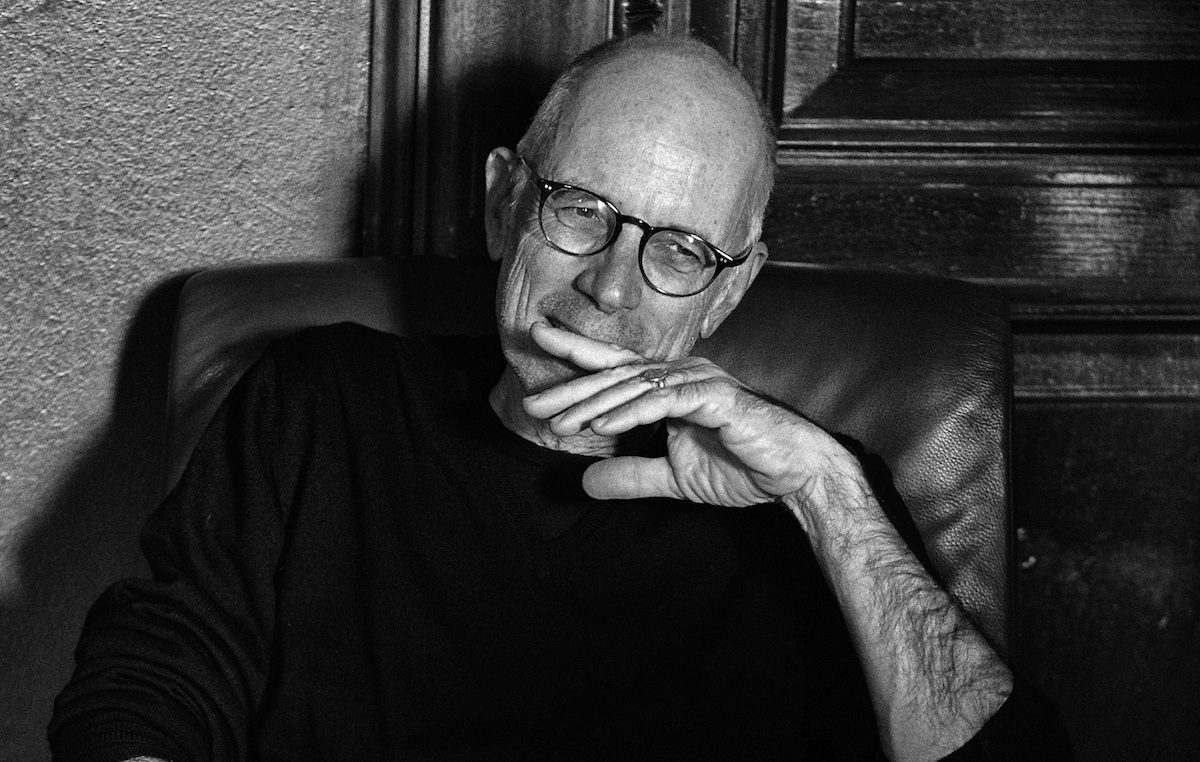

Gabriele Salvatores è un raro caso di maestro del cinema italiano che ha fatto della capacità di scomparire dentro i film che dirige il suo marchio di fabbrica più riconoscibile; riuscendo al contempo nella triplice missione – da Bertolucci in poi, pressoché impossibile – di riscontrare un largo successo di pubblico senza essere trash o Muccino, risultare profondo senza essere palloso e vincere un Oscar (nel 1992, per Mediterrano) senza bersi il cervello.

Il fatto è che Salvatores è lo Steve Jobs – gentile d’animo – del cinema italiano. Nelle sue mani tutto sembra facile e naturale, dalla fantascienza pura all’opera lirica. Il suo cinema è design senza sforzo («It just works»), a parte quello, sovrumano, che serve a nascondere tutto il lavoro e la pazienza necessari perché sembri così.

Dopo l’Oscar per Mediterraneo (1992), Salvatores si è autoimposto due regole ferree. La prima è stata quella di affrontare qualunque tipo di genere cinematografico, comprese le saghe di supereroi friulani, come se ne avesse sempre fatte, salvo poi non ripetersi mai. Salvatores, mite figlio d’avvocato napoletano, è capace di autoimporsi copioni la cui sola lettura – vedi la Lombardia cyberpunk di Nirvana o il bildungsroman criminale ambientato in Transnistria di Educazione siberiana – metterebbe in dubbio la vocazione del 99% dei suoi colleghi connazionali. Nelle generose interviste televisive che rilascia, Gabriele ama parlare dei suoi lavori con la stessa concretissima, disarmante casualità con cui un primario chirurgo toracico discute di operazioni a cuore aperto; come se i suoi film, in cui ha anticipato Matrix (Nirvana, 1997) o dato fondo a cinquanta sfumature della crisi esistenziale (tutti gli altri, dal 1983 a oggi), fossero tutto sommato assimilabili a esofagoscopie o decorticazioni dello spirito.

La seconda regola è stata quella di produrre tutto questo usando il più possibile gli stessi attori – un fratpack all’italiana, una specie di compagnia teatrale al cinema – come se questo fosse parte della sua poetica e della sua metrica. E, infatti, lo è: Gabriele colloca, davanti a tanta varietà di situazioni, la stessa umanità; con uno sprezzo del pericolo che lo ha spinto fino ad adoperare, e senza alcun effetto comico indesiderato (se non, suo malgrado, nel doppiaggio inglese), Diego Abatantuono come personaggio intrappolato in un videogioco, in Nirvana. Quando Diego annaspa, nel videogame, con lui annaspa tutta l’Italia, nella modernità. Nei vari film i fedelissimi di Gabriele (Bentivoglio, Cederna, Conti, Bisio, Catania, Alberti) si scambieranno qualche volta le personalità; tranne Diego, vero attore feticcio, a cui sono sempre affidati i dialoghi cruciali e, sempre, gli sguardi allucinati. Quando proprio non è possibile fare altrimenti, il casting prevede Christopher Lambert o John Malkovich.

Ogni film di Salvatores può funzionare da manifesto della sua poetica: una sfida, più o meno improvvisata, tra l’uomo e le regole che si è autoimposto per vivere in società, in varie epoche e luoghi, col destino che arbitra. Le scene topiche per Salvatores sono sempre gare che mostrano al tempo stesso il fascino perverso e l’inutilità della competizione: l’incontro di galli in Puerto Escondido, quello tra uomo e banca informatizzata in Nirvana, il giro di giostra col sottofondo di David Bowie in Educazione siberiana, la partita di calcio Italia-Marocco in Marrakesh Express e naturalmente anche quella, celeberrima, che schierava militari italiani e isolani greci in Mediterraneo, e in cui Abatantuono finisce per esultare per un gol segnato mentre tutti gli altri fissavano l’ultraleggero che stava atterrando nel loro campetto improvvisato.

La carriera cinematografica di Gabriele comincia davvero quando riesce ad opporre all’interminabile ecatombe della figa del cinema nostrano degli anni Ottanta e Novanta una “Trilogia della fuga”. Marrakech Express, Turné e Mediterraneo presentano i temi classici del cinema e della letteratura di viaggio, rivisti attraverso una lente personale: l’autodefinirsi nell’incontro col diverso, ritrovarsi perdendosi, scappare dalle convenzioni per finire nuovamente – ma felicemente – inguaiati.

La Trilogia costituisce un documento ormai archiviato delle ultime occasioni storiche in cui si poteva pensare a un viaggio – per quanto sconclusionato fosse o, anzi, soprattutto perché inconcludente – separandosi realmente dalla propria dimensione di partenza, attraverso un mondo fatto ancora di frontiere e cabine telefoniche, in cui le insegne dei negozi e i volti delle passeggiatrici cambiavano in base alle differenti nazioni che scorrevano dal finestrino del proprio fuoristrada. È impressionante rivedere quei film oggi e tenere il conto di quante attività in essi rappresentate siano divenute nel frattempo illegali o sconvenienti, come guidare senza cintura o provare sentimenti d’amicizia. La Trilogia della fuga andrebbe somministrata come Cura Ludovico a centinaia di migliaia di millennial o post-millennial, soprattutto in caso di innocenza.

Mediterraneo, terzo titolo della Trilogia, è ambientato durante la seconda guerra mondiale e racconta dell’incontro tra un gruppo di soldati della nostra Marina e gli abitanti di una sperduta isola greca che gli italiani sono chiamati, piuttosto vanamente, a presidiare. È un remake acquatico del Deserto dei tartari in cui i tartari, a un certo punto, invece che starsene per i fatti loro, non solo appaiono ma sono anche piuttosto simpatici, tutto sommato non molto diversi da noi; alcuni, poi, anche decisamente meglio di noi (cfr. Vassilissa). E vivere tra loro, assimilarne i costumi, innamorarsi delle loro donne, viene tanto più semplice che continuare a giocare alla guerra.

Il momento più sottovalutato del film è quando i bombardamenti alleati distruggono, in lontananza, una parte della flotta italiana: sono effetti speciali che oggi sembrano puerili come mortaretti, ma del resto molte guerre devono sembrarlo, a chi sembra avere un piede nella libertà, mentre il timore per la battaglia perduta si tramuta gradualmente nella gioia di aver trovato un paradiso. Per questo il soldato più eroico di Mediterraneo resta quello interpretato da Giuseppe Cederna, perché accetterà i confini e la dolce schiavitù di un amore nuovo, trovato, senza cercarlo, dove inseguiva l’autodeterminazione.

Tra i doni che ci ha fatto Salvatores c’è quello di aver avanzato nella sua Trilogia la proposta di un modello di italiano che fosse convincente sia in termini evolutivi che di spendibilità internazionale. L’Homo di Salvatores, innanzitutto, è atletico e con gli addominali, e non perché fissato per la palestra, ma per motivi di sport di squadra; porta le bretelle e i capelli lunghi spettinati, ma senza essere eccessivamente sofisticato; è cosmopolita e sa viaggiare; maneggia diversi generi e strumenti musicali; è bastardo solo fino a un certo punto – al massimo ti mette una cannetta dentro il taschino della camicia alla dogana marocchina –; dà il giusto valore all’amore e sa mettere da parte all’occorrenza la famiglia e il lavoro per partire alla ricerca di un amico che gli vuole chiaramente dare una fregatura. Rappresentava una terza via per chi, in quegli anni, non si sentiva eccessivamente orfano dell’impegno politico degli anni Sessanta e Settanta e, al contempo, non aveva certo il pelo sullo stomaco o i fondi per sentirsi fratello di yuppies e paninari. Era quasi perfetto. L’unico vero difetto dell’Homo di Salvatores è stato annegare, nel corso dei decenni successivi, in una tempesta perfetta di berlusconismo e social media.

Io non ho paura (2003) è un film neoplatonico e post-spielberghiano dedicato a un bambino (Michele) che attraversa in bicicletta dei meravigliosi campi di grano, fino a scoprire un piccolo E.T. interrato (Filippo). Ma l’interrato (frutto non di un viaggio interstellare ma di un sequestro di persona su scala nazionale) è però un bambino praticamente uguale a lui. Allora la vera scoperta di Michele è che gli extraterrestri sono gli adulti che abitano il suo minuscolo borgo di campagna, apparentemente idilliaco, compreso suo padre. E il bravissimo protagonista, con sguardo alla Totò Cascio tornatoriano, a sua volta rapito, zitto, assorto, guarda dalla fessura della porta della sua camera da letto il nuovo cinema – tutt’altro che “Paradiso” – delle discussioni della banda di rapitori che si riunisce nella cucina di casa, della violenza tremenda che può albergare anche nel cuore di chi ami e ti ama. Il tutto, mentre la vita degli insetti, zoomata di tanto in tanto in primo piano, scorre placida e indifferente rispetto ai fatti narrati, fino a che non sarà simbolicamente mietitrebbiata, insieme all’innocenza del nostro coraggioso protagonista.

Più sono dorati e luminosi i campi su cui giocava e correva Michele, più è buio il buco nero, spalancato sulla fotografia magistrale di Italo Petriccione, in cui la realtà più autentica e dolorosa dovrà essere proiettata. Salvatores, ancora una volta, e forse più che mai, ha il merito di lasciare fare alla metafora del chiaroscuro il grosso del suo lavoro metaforico. E.T. era stato un’epifania del poetico nel quotidiano. Io non ho paura è un’intrusione della malvagità nell’edenica campagna meridionale degli anni Settanta e il bambino Filippo, che non conosce ancora la luce, imprigionato nel fosso, è un alter ego di Michele che non conosce ancora il male.

Il regista italiano di cinema d’autore, soprattutto a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, si è adeguato a fare il mestiere del consulente aziendale. Il suo spettatore è la ditta in crisi. Il regista prende un problema semplice e lo complica, lo ingrossa con grafici e proiezioni, dimostrando al cliente che è insolubile; poi chiama vari suoi colleghi da diversi ambiti e discipline, perché potrebbero aiutarlo a migliorare la situazione, ma questi complicano ancora di più le cose, finché non scappano con il malloppo, se c’è un malloppo, o comunque lasciano il cliente solo, nella situazione di partenza, in attesa del prossimo trailer.

Gabriele Salvatores, invece, da quarant’anni a questa parte, fa il mastro vetraio. Prende una materia incandescente e incomprensibile come la vita e ci soffia dentro, raffreddandola, fino a darle un aspetto chiaro, trasparente, al massimo filtrato da un colore di fondo (blu per Mediterraneo, giallo per Io no ho paura, nero per Educazione siberiana) dentro la quale è statisticamente più facile trovare noi stessi invece che Salvatores.

Proprio per questo Gabriele è un regista autentico, uno dei pochissimi veri registi italiani, perché sa sempre evitare di mettere interpreti e realtà al servizio di sé stesso, ma sé stesso al servizio di tutti gli altri (compresi gli spettatori) e del film. Per ogni nuova scena ben riuscita, prendi quelle in moto in Tutto il mio folle amore, l’Homo di Salvatores, da qualche parte, esulta ancora per un gol appena fatto, mentre il resto del mondo è alle prese con quell’altro aeroplano, non proprio ultraleggero, chiamato esistenza.