La sera del 10 dicembre del 2007, sul palco della O2 Arena di Londra accanto a Jimmy Page, John Paul Jones e Jason Bonham, Robert Plant aveva puntati addosso gli occhi adoranti del mondo, 20 mila fortunati spettatori – fan, rock star, celebrities, addetti ai lavori – accorsi all’Ahmet Ertegun Tribute Concert per assistere con il fiato sospeso alla prima rimpatriata dei Led Zeppelin in quasi trent’anni. Un evento mediatico di proporzioni enormi, con 20 milioni di richieste di biglietti pervenute on line e una pressione difficile da reggere per i musicisti: subito dopo lo show il cantante si dileguò, rifugiandosi in un anonimo ristorante turco di Chalk Farm Road, periferia nord della capitale inglese, per scaricare stress e adrenalina davanti a un piatto di hummus e a mezza bottiglia di vodka. Il 22 dicembre del 2019, prima che il blocco totale dei concerti mandasse all’aria il suo calendario di impegni per il nuovo anno, lo si è visto in azione alla Town Hall di Birmingham in un concerto di basso profilo: stavolta molto più rilassato e a fianco dei Saving Grace, quartetto di semisconosciuti innamorati come lui del blues, del folk angloamericano e della musica acustica con cui si esibisce nei club e in piccoli teatri senza alcun clamore pubblicitario.

La si potrebbe leggere come la malinconica parabola discendente di una rock star sul viale del tramonto, ma è tutt’altra cosa perché l’ultima impresa all’insegna dell’understatement di Mr. Plant dice molto della sua personalità volitiva e imprevedibile, della sua natura di uomo e artista irrequieto e curioso. Tetragono alle offerte multimilionarie e ricorrenti di chi (non ultimo lo stesso Page) vorrebbe rimettere in piedi una volta ancora i Led Zeppelin, sempre attento ad anteporre le sue priorità esistenziali e la ricerca di nuovi stimoli alle lusinghe del music business, sistematicamente impegnato a demolire la figurina stereotipata del dio dorato, l’icona sexy dalla voce deflagrante che aveva il mondo ai suoi piedi.

Ci sono corsi e ricorsi, nel cammino tutto stop e ripartenze del vocalist di West Bromwich la cui carriera solista viene oggi riassunta da Digging Deep: Subterranea, doppio CD retrospettivo nato sulla scia di una omonima e apprezzata serie di podcast e confezionato pescando da tutto il suo back catalog (escluse le collaborazioni con Jimmy Page e con Alison Krauss, e il mini album degli Honeydrippers) con tre titoli inediti inclusi tra i 30 brani selezionati. Primo ex Zeppelin a reagire al torpido sbigottimento che colse la band dopo la morte di John Bonham, fin dal primo album pubblicato a proprio nome e dai primi concerti senza i vecchi compagni, all’alba degli anni ’80, Percy ha messo in chiaro l’intenzione di voltare pagina. In seguito, è vero, il repertorio storico del quartetto è rientrato nelle scalette dei suoi show: ma sempre reinventato, rielaborato e rigurgitato con modalità che a volte sconcertano chi viene ad ascoltarlo indossando magliette con i simboli runici di IV o il logo dell’etichetta Swan Song.

Nei dischi – escludendo il ricongiungimento con Page celebrato a metà anni ’90 con il progetto No Quarter/Unledded – se n’è tenuto alla larga cercando e trovando altre strade. Ha flirtato con il synth pop e con l’elettronica, è tornato a strizzare l’occhio all’hard rock dialogando con chitarristi abili e virtuosi che nello stile richiamavano spesso l’ingombrante predecessore. Ha recuperato sigle utilizzate nel suo passato recente e remoto – Honeydrippers, Band Of Joy – per progetti una tantum e messo in piedi nuove, agguerrite band – gli Strange Sensation, poi evolutisi nei Sensational Space Shifters – per tornare ad antichi amori e coltivare infatuazioni più recenti. L’r&b e il rockabilly degli anni ’50 e la psichedelia californiana dei Sixties, il blues di Chicago e quello del Mali, la grande canzone d’autore americana e la musica del deserto maghrebino, il folklore delle Marche gallesi e quello degli Appalachi statunitensi. Sfoggiando, senza pedanteria, una immensa passione e cultura musicale coltivate in decenni di ricerche e di ascolti voraci.

Squisito interprete di cover, riconosce i suoi limiti autorali e per questo predilige da sempre il lavoro di squadra mostrando un fiuto particolare nella scelta dei collaboratori, si tratti del nashvilliano Buddy Miller o di Justin Adams, inglese cresciuto in Egitto che tanta world music gli ha fatto scoprire. Con altrettanta intelligenza, ha saputo fare i conti con l’usura delle sue, un tempo poderose, corde vocali trovando nuove sfumature timbriche e toni più contenuti in una voce che resta inconfondibile ed emozionante, capace di sorprendere per duttilità ed eleganza di fraseggio in uno straordinario disco di Americana come Raising Sand, inciso in coppia con la star del bluegrass Alison Krauss e con T Bone Burnett in cabina di regia (album dell’anno e cinque premi complessivi ai Grammy 2009, oltre un milione di copie vendute nei soli Stati Uniti e probabilmente la cosa migliore da lui incisa nel dopo Zeppelin).

È un provinciale delle Midlands inglesi ancora disposto a sorprendersi e un disincantato cittadino del mondo, Robert Plant. Una icona del rock perfettamente a suo agio nei panni dell’anti star. Un’eccezione quasi unica, tra i sopravvissuti del classic rock che continuano a ripetere se stessi cavalcando l’onda retro-maniaca di questi anni. Un hippie impenitente incapace di star fermo, un’anima inquieta che, a 72 anni suonati, non ne vuole sapere di scrivere un’autobiografia da tanti richiesta «perché c’è ancora tanto da fare e certe cose è meglio tenerle per sé». Sempre in ebollizione, oggi tiene il piede in più scarpe – i Saving Grace, i Sensational Space Shifters, i Band of Joy in procinto di pubblicare un secondo album anticipato da un pezzo della nuova antologia – e preannuncia una nuova impresa a fianco dell’angelica Krauss, mentre con il vecchio amico Jimmy (ultimo progetto comune l’incerto Walking Into Clarksdale nel 1998) le uniche occasioni d’incontro sembrano confinate a premi, serate di gala e conferenze stampa di lancio di qualche operazione celebrativa (che lui, Robert, affronta sempre con ironico distacco e nonchalance).

L’ascolto di Digging Deep: Subterranea spinge a riascoltare e approfondire i dischi di cui rappresenta una sintesi e una chiave di lettura: non tutti di primissimo livello, in parte anche dimenticabili, ma sempre – dal peggior titolo al migliore – contraddistinti da un coraggio e da una voglia di rimettersi in gioco che non possono non suscitare rispetto e ammirazione.

11Shaken ‘n’ Stirred (1985)

A metà anni ’80 in cima alle classifiche ci sono Springsteen e gli U2, Prince e i Duran Duran. Plant annusa l’aria che tira e si propone di «fuggire dall’idea standard del rock» con un disco che spiazza tutti, fradicio di elettronica e di techno-pop: le canzoni annaspano in un turbine di campionatori, sequencer e sonorità sintetiche che non risparmiano neppure le chitarre di Robbie Blunt e imbrigliano il drumming agile e inventivo di Richie Hayward (motore ritmico di quei Little Feat che Robert ha sempre amato). Il Bowie degli anni ’80 e i Depeche Mode sono modelli di ispirazione evidenti, in una sequenza di schizzi sonori dalle traiettorie sghembe e spezzate in cui per la prima volta si ascoltano anche cori femminili ed echi dub. All’epoca fu un coraggioso atto di sfida, oggi suona come una curiosità un po’ indigesta all’ascolto.

10Now and Zen (1988)

La presenza inattesa e clamorosa di Jimmy Page (chitarra solista nel synth rock di Heaven Knows e nel rockabilly postmoderno di Tall Cool One, che non a caso campiona celebri riff degli Zeppelin citandone anche alcuni testi) si rivela una efficace leva promozionale per il lancio di un album premiato tanto dal pubblico britannico che da quello americano (rispettivamente numero 10 e numero 6 in classifica). Alla quarta prova solista, Plant è alla guida di un nuovo team di musicisti che si muove sotto la direzione artistica del tastierista e compositore Phil Johnstone e in cui spicca Doug Boyle, un eccellente chitarrista amante del jazz, ma forse troppo timido per tenere testa alla personalità debordante del bandleader, stavolta intenzionato a mettere l’approccio moderno e “tecnologico” di Shaken ’n’ Stirred al servizio di canzoni dall’impianto più tradizionale. Ci riesce benissimo tra i riff circolari della ballata Ship of Fools, ma altrove la produzione troppo ridondante e anni ’80 finisce spesso per prendere il sopravvento.

9Manic Nirvana (1990)

Le chitarre elettriche stanno tornando protagoniste della scena rock mondiale e Robert sente che è arrivato il momento di sfoderare le sue credenziali e la sua anima hard rock. Ruggente e leonino come ai vecchi tempi in copertina, sforna così l’album più aggressivo, sfacciato, erotico e metallico della sua produzione solista esaltando, nel missaggio finale, il ruolo della batteria e delle sei corde (ancora maneggiate da Boyle). L’urlo da sirena nel finale di Hurting Kind ricorda i tempi d’oro degli Zeppelin, i riff a mitraglia di I Cried e Big Love (con una citazione di James Brown) non fanno prigionieri, Your Ma Said You Cried in Your Sleep Last Night aggiorna un successo one shot di Kenny Dino datato 1961 mentre l’anima flower power di Robert riemerge in Tye Dye on the Highway dove la voce campionata è quella del clown hippie e attivista Wavy Gravy che annuncia la «colazione a letto» per i 500 mila di Woodstock.

8Pictures at Eleven (1982)

Non passerà alla storia come un grande album il debutto solista di Plant a due anni scarsi dalla morte di John Bonham e dalla fine dei Led Zeppelin, ma in quel contesto storico e psicologico rappresenta una dignitosa, orgogliosa dichiarazione di vitalità e di indipendenza. Acconciatura e abbigliamento trendy in linea con i dettami dell’epoca, il Golden God del rock cambia stile con un piccolo aiuto da parte di un manipolo di amici che includono Phil Collins (oltre a suonare la batteria, la star dei Genesis gioca un ruolo essenziale nello spronarlo a tornare in azione) e un nuovo alter ego chitarristico, Robbie Blunt, virtuoso e versatile stilista lui pure (come Page) dal dna marcatamente hard blues, ma con una impronta personale. Il riff zeppeliniano di Burning Down One Side è una delle pochissime concessioni al passato in un disco che accarezza più sovente le tonalità morbide di un pop al passo con i tempi e che, in Pledge Pin, concede spazio persino a un sassofono (lo suona Raphael Ravenscroft, interprete del celeberrimo riff di Baker Street di Gerry Rafferty).

7The Principle of Moments (1983)

Il secondo episodio solista di Plant prosegue nel solco del primo ma è decisamente più a fuoco. Stessi collaboratori, Collins in testa (sostituito in due brani da Barriemore Barlow dei Jethro Tull) e ambizioni crescenti: c’è più spazio per i sintetizzatori (e Thru’ With the Two Step ricorda più la seconda fase dei Genesis che gli Zeppelin), la produzione è troppo levigata per i canoni odierni e non tutto il repertorio è di prima scelta ma Percy è nello stato d’animo giusto per prestare i toni più suadenti della sua voce a belle melodie come In the Mood (non a caso sopravvissuta fino ad oggi nelle scalette dei concerti) e soprattutto Big Log, primo singolo di successo e lirica ballata esaltata dagli echi spagnoleggianti e western della chitarra di Blunt che nemmeno una drum machine decisamente ingombrante riesce a rovinare.

6Carry Fire (2017)

Dal vivo i Sensational Space Shifters sono una duttile e poderosa macchina da guerra, ma in questo album suonano spesso imbrigliati da una produzione moderna e un po’ invadente che ne annacqua la varietà timbrica e stilistica sotto una coltre avvolgente di suoni d’atmosfera. Le loro qualità e il songwriting di Plant emergono con forza nel folk-rock psichedelico e tambureggiante di The May Queen, nel rockabilly mediorientale e decisamente zeppeliniano di Bones of Saints e nel riff di oud elettrico attorno a cui ruota la danza ipnotica e sensuale della title track, mentre Season’s Song sa troppo di U2 e di Peter Gabriel e il singolo New World lascia poche tracce. C’è anche un cammeo di Chrissie Hynde, nel rockabilly rivisitato in chiave trip hop di Bluebirds Over the Mountain (Ersel Hickey, 1957).

5Lullaby and… The Ceaseless Roar (2014)

Nei Sensational Space Shifters, ultima evoluzione degli Strange Sensation sapientemente pilotata da Justin Adams e rinforzata dalla partecipazione temporanea del giovane griot gambiano Juldeh Camara, Plant trova la band perfetta per inseguire il suo sogno di musica transcontinentale a cavallo tra tradizione ed esplorazione sonora. Tornato a casa dopo la parentesi americana che ha fruttato due dischi eccellenti (Raising Sand con Allison Krauss e Band of Joy), tra le brumose terre di confine tra l’Inghilterra e il Galles modella un disco che lui stesso definisce scherzosamente country & eastern: basterebbe l’iniziale Little Maggie, bluegrass tradizionale imbastardito da inediti incroci tra kologo africano e banjo, violino a una corda (ritti) e loop elettronici, a spiegare il senso avventuroso di un album davvero globale, capace di tracciare sulla mappa musicale inediti punti di contatto tra Africa Occidentale e Borders britannici.

4Dreamland (2002)

Per rimettersi in cammino sulle sue sole gambe, dopo dieci anni trascorsi in buona parte in compagnia di Page, Plant forma una nuova band, i Strange Sensation, arruolando un chitarrista, Justin Adams, innamorato del blues e delle sonorità africane , il tastierista trip hop John Baggott (già a fianco di Portishead e Massive Attack) e l’ex Cure Porl Thompson. Riascolta la sua sterminata collezione di dischi e se ne esce con una raccolta di cover assemblata con gusto e ingegno che incanta per la qualità dell’interpretazione vocale e strumentale. Una sommessa e misurata Song to the Siren (Tim Buckley) e una notturna, ultra psichedelica Darkness, Darkness (Youngbloods) sono i momenti migliori di una serie di ispirate e inventive rivisitazioni che includono versioni di pezzi di Bukka White, Moby Grape e Bob Dylan, una nervosa e apocalittica Hey Joe che incrocia Africa e Bristol Sound e tre brani nuovi che tolgono la ruggine e rodano la band in preparazione del successivo album di inediti.

3Mighty ReArranger (2005)

Agli Strange Sensation (cui si è aggiunto l’ex chitarrista dei Cast Liam ‘Skin’ Tyson) tocca l’onore di una citazione in copertina in un album che per Plant all’epoca rappresentò davvero, come scrisse allora il mensile Word, «una sorta di rinascita» (l’ennesima). Galvanizzato dai musicisti che lo circondano, l’artista inglese è tonico, concentrato e in stato di grazia: polemico con le rock star che restano sedute sugli allori (Tin Pan Valley) e con la politica estera angloamericana ai tempi della Guerra del Golfo (negli etno rock Another Tribe, Freedom Fries, Takamba), trova quiete in un folk elettroacustico che ricorda le atmosfere del terzo degli Zeppelin (All the King’s Horses) e asseconda le ricorrenti suggestioni mistiche della sua musica in The Enchanter, regalando anche un breve omaggio a Ray Charles. Lui e la band lavorano di fino sulle tessiture strumentali e vocali, e anche nei pezzi più aggressivi (Shine It All Around) il fulmine del rock rimane volutamente imprigionato nella bottiglia.

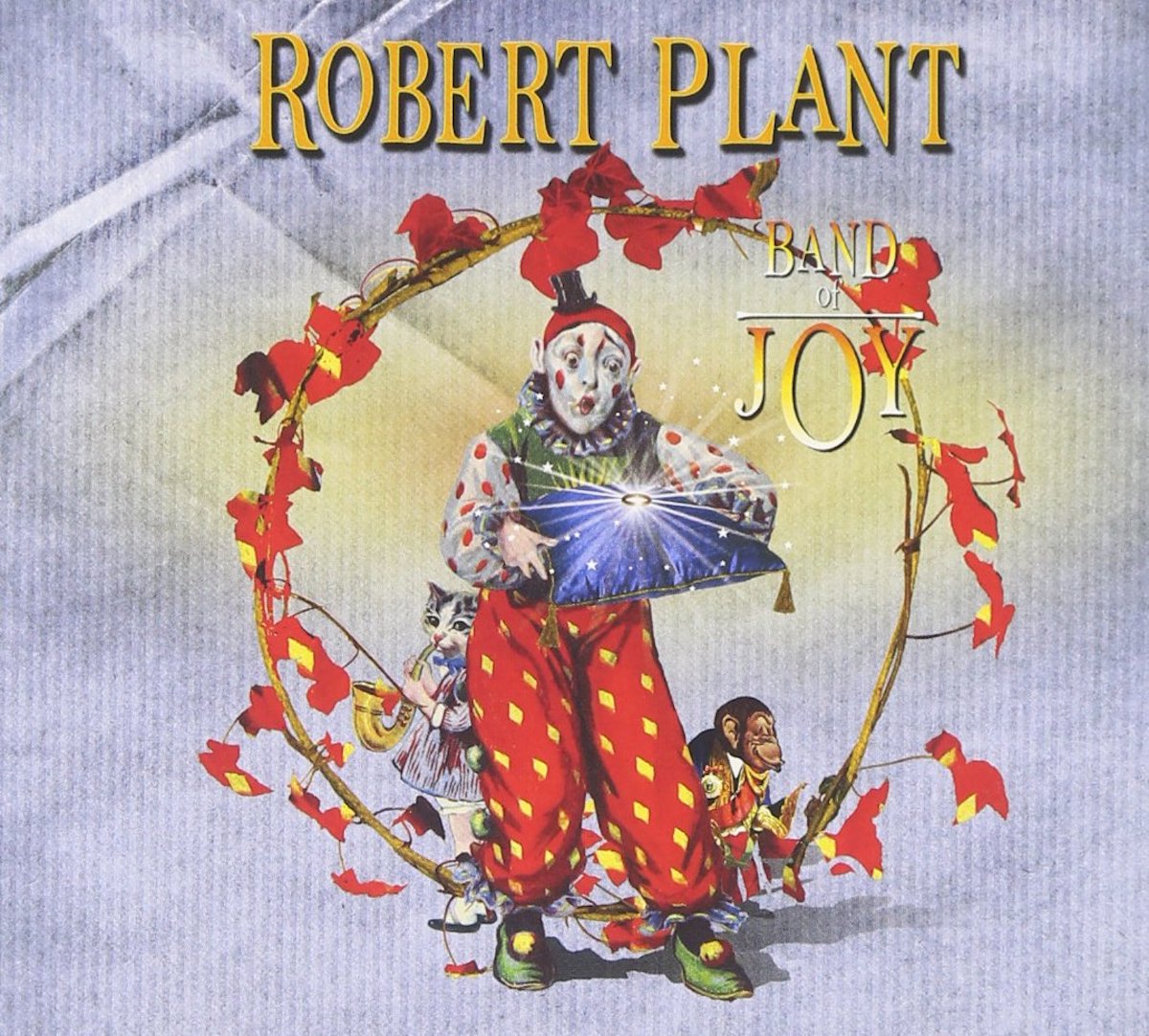

2Band of Joy (2010)

Plant rimette in circolo la sigla di una delle sue band giovanili (di cui fece parte anche John Bonham) per un altro disco di cover. In luogo di giovani di belle speranze cresciuti tra le miniere della Black Country inglese, però, la nuova Band of Joy raggruppa formidabili musicisti americani in attività tra Nashville e Austin: la voce country roots della cantautrice Patty Griffin (con cui la sintonia va oltre l’aspetto musicale), l’arsenale di strumenti a corda maneggiato con grande perizia da Darrell Scott e le tonalità distorte, sature e tremolanti della chitarra di Buddy Miller (Emmylou Harris, Willie Nelson) lo accompagnano in un delizioso viaggio ondivago fra spiritual tradizionali (Satan, Your Kingdom Must Come Down), vecchi blues polverosi, oscuri rhythm & blues e saltellanti doo wop degli anni ’60 che incorpora anche rielaborazioni asciutte e magnetiche di pezzi di Los Lobos e Richard & Linda Thompson. Ben due le scelte dal catalogo dei Low, Monkey e Silver Rider: slowcore anni 2000 del Minnesota riletto in chiave Southern Gothic o alla maniera dei This Mortal Coil.

1Fate of Nations (1993)

Come miglior album di inediti di Robert Plant, questo disco se la gioca alla pari con Mighty ReArranger. Se quello ha il merito di scovare uno stile originale di fusione Afroblues che ancora oggi indica la direzione a molti suoi progetti artistici, Fate of Nations è il disco in cui il cantante delle West Midlands ritrova una cifra espressiva più naturale, ricollegandosi al suo patrimonio artistico senza la smania di mostrarsi à la page: con sincera partecipazione, lamenta lo stato di un pianeta martoriato dalla guerra e dall’inquinamento (Calling to You, con il violino di Nigel Kennedy, Network News) e intona, nella commovente I Believe, un dialogo immaginario con il figlio Karac morto nel 1977, mentre la solarità westcoastiana di 29 Palms, il folk chitarristico di Come Into My Life (ospiti Richard Thompson e Máire Brennan dei Clannad) e l’afflato mistico ed ecologista di Great Spirit amplificano l’impatto di una raccolta di canzoni in cui Robert torna anche agli amori giovanili con una ariosa rilettura di If I Were a Carpenter, il classico multiuso di Tim Hardin interpretato anche da Bobby Darin, da Joan Baez, dai Four Tops, da Johnny Cash in coppia con June Carter, da Bob Seger e da Leon Russell (in Italia, ai tempi del beat italiano, la tradussero i Dik Dik).