Nei giorni spensierati in cui i Beatles non avevano destini, ma solo personalità, e ogni fan aveva il suo preferito, John Lennon ha descritto i compagni come «Paul occhioni sgranati, Ringo l’amicone e George lo scheletro». Messo in ombra da due ego enormi e privo della comunicativa di Ringo, Harrison era il più difficile da conoscere. Lo ricordo timido, distaccato, un George “Don’t Bother Me” Harrison che aveva avuto la fortuna di avere un mal di gola durante il primo tour americano e riusciva a fatica a parlare mentre John scherzava in onda con Murray the K. Era giovane, vulnerabile, un artigiano della musica che in concerto stava piegato sulla Gretsch per assicurarsi che ogni lick fosse esattamente come sul disco, un perfezionista che avrebbe liquidato la musica dei Beatles come spazzatura; e poi George del periodo Haight-Ashbury, quello con gli occhiali da sole a forma di cuore come Lolita; George l’umile, lo studente di Ravi Shankar; George il santo.

Fino a oggi, Harrison è stato uno straordinario musicista da studio di registrazione capace di distaccarsi dal mare di chitarristi rock che esistono. Dal pianto elettronico che apre I Feel Fine al break di A Hard Day’s Night, fino alla folle Taxman ispirata al sitar, George aveva l’immaginazione di un artista d’avanguardia, padronanza tecnica, la capacità ineguagliata di restare entro i confini della canzone.

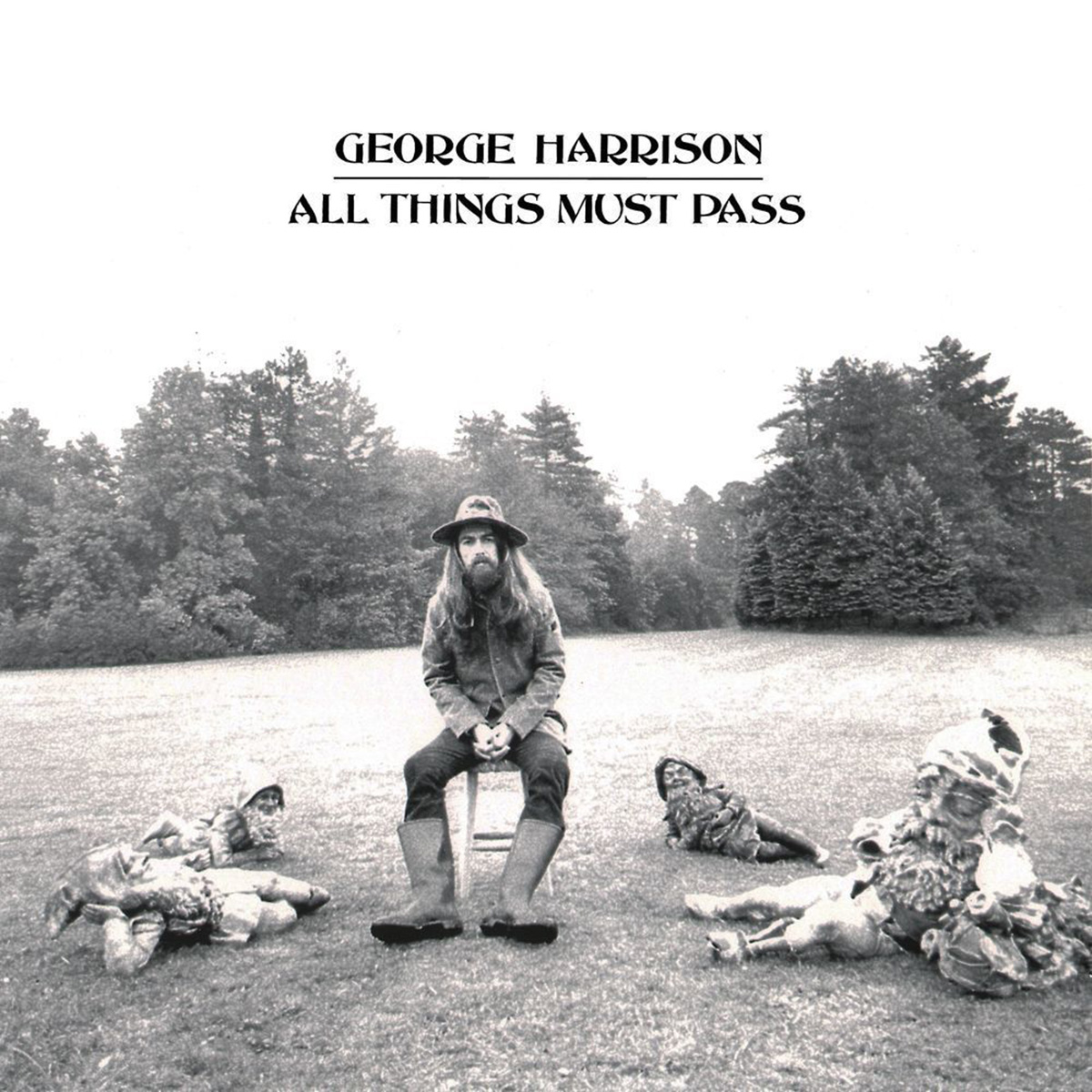

La ambizioni insoddisfatte dal suo ruolo nei Beatles, ambizioni che si agitavano dentro di lui all’epoca di Let It Be e forse addirittura già in Meet the Beatles, si liberano finalmente in All Things Must Pass. È allo stesso tempo un’opera molto personale e un gesto grandioso, un modo per superare alla grande modestia artistica e forse anche le frustrazioni. Questo spettacolo di pietà, sacrificio e gioia è figlio di un’ambizione tale da sembrare il Guerra e pace del rock’n’roll. La musica non è più il solo messaggio da trasmettere.

I testi sono centrali. Sono stampati all’interno del disco e sembra che siano stati scritti prima della musica. Spesso ci sono più sillabe che note, versi cantati in gran fretta affinché stiano nella metrica. Ci sono anche frasi irrisolte (“Occhi che brillano pieni di luce interiore”), parole usate in maniera curiosa (“Un altro giorno perché tu possa realizzarmi”) e tentativi consapevoli di cercare effetti letterari. A volte è pure troppo, Harrison prende troppo sul serio il tema o sé stesso, oppure se il tema è impossibile da trattare seriamente non riesce a trattarlo in modo convincente.

La produzione è grandiosa, spectoriana, wagneriana, bruckneriana, è musica da vasti orizzonti e grandi panorami. Non è difficile farsi sedurre dal suono raffinato e drammatico, è impossibile cercare di capire cosa sarebbe la musica di George senza questi arrangiamenti – in ogni caso, un esercizio futile se non controproducente. In molte canzoni gli strumentisti preferiti di tutti noi – Whitlock, Gordon, Radle e Clapton, così come Klaus Voorman e Alan White, frammenti della Plastic Ono Band – suonano in maniera quasi indistinguibile dai pilastri delle vecchie produzioni di Spector come Larry Knetchel, Joe Osborne e Hal Blaine.

Nei momenti migliori, la produzione di Phil Spector sembra il frutto di un singolo strumento, cioè la mente del produttore. I singoli strumenti e persino la voce, forse perché George non è un grande cantante, non sono così importanti. Lo è il suono monolitico che rinforza il messaggio delle canzoni: la religiosità di George e la sua ricerca di un mondo senza ego, si intrecciano perfettamente con un suono in cui i singoli elementi contano meno della somma delle parti. Se per Paul lo studio è una casa, per George è una cattedrale.

In questo contesto, la jam che copre due facciate del disco sembra fuori luogo. Sarebbe stato interessante ascoltare George improvvisare. Qui suona con Clapton e Dave Mason e un sacco d’altra gente. Eric si prende la scena per gran parte del tempo, ma la verità è che è difficile capire chi suona cosa. Per la maggior parte dei casi si tratta del solito quattro quarti con tre accordi, fatto bene e spesso noioso.

Le canzoni sono di qualità altalenante. Ci sono pezzi in stile anni ’60, canzoni scritte, co-scritte o influenzate da Dylan; composizioni alla Beatles; nuovi brani harrisoniani, quasi musica sacra.

What Is Life è un pezzo ambiguo in cui George non si chiede quale sia il significato della vita in senso ampio, ma solo come sarebbe “senza il tuo amore”. La musica è dolce e luminosa, in puro stile Shirelles, finché non arriva la svolta: “Ma se non è amore quello di cui hai bisogno / Farò del mio meglio perché ogni cosa accada”. Oppure My Sweet Lord, che è chiaramente una riscrittura di He’s So Fine delle Chiffons. Qui “doo-lang” è rimpiazzato da “Hare Krishna”. Un segno dei tempi. Awaiting On You All è un pezzo alla Lesley Gore in cui George riesce a mettere in rima “visas” con “Jesus”.

La qualità del materiale dylaniano è altalenante. Dylan ha scritto con Harrison I’d Have You Anytime, che apre l’album, ma non è un grande pezzo. Ci sono anche If Not For You e un’inspiegabile canzonaccia country & western, Behind That Locked Door (che però ha un coro splendido). Uno dei brani migliori è Apple Scruffs, ispirata a Dylan. È suonata con l’armonica e la chitarra acustica, come se fosse stata registrata approfittando di una pausa di Spector. È una dedica di George alle sue fan, ed è la prima canzone degli anni ’70 che racconta gli inegnui ’60.

I due brani vintage in stile Beatles sono Run of the Mill, con testo e intensità degne di McCartney, e Wah Wah, con un grandioso suono cacofonico in cui i fiati suonano come chitarre e viceversa.

Il cuore musicale del disco è rappresentato dai saggi meditabondi di George su vita, amore e morte. Ballad of Sir Franky Crisp (Let It Roll), con tutti quegli “Ye’s” a ricordarci che è una ballata, è un pezzo liquido e oceanico. All Things Must Pass, con i suoi fiati slavati e il beat cadenzato, è tanto speranzosa quanto rassegnata:

L’alba non può durare tutto il mattino

Un temporale non può durare tutto il giorno

Sembra che il mio amore sia finito, e ti ha

lasciato senza preavviso

Ma non sarà grigio per sempre

Tutto passa, ogni cosa

deve finire

Beware of Darkness è forse la canzone migliore del disco. Musicalmente enigmatica e stranamente incompleta, è sia un avvertimento che una dichiarazione solenne:

Guardatevi dalla tristezza

può colpirvi

può ferirvi

può infettarvi e quello che conta di più

non è ciò per cui siete qui

C’è una canzone che parla di reincarnazione, The Art of Dying, con una melodia presa in prestito da Paint It Black, e il lamento Isn’t It A Pity, con l’inizio che ricorda I Am the Walrus di Lennon e un finale decadente ed esaltante simile a Hey Jude di McCartney.

Per tutto All Things Must Pass, George fa da testimone morale e cerca proseliti per un nuovo modo di vivere. Quando canta “sei stato inquinato troppo a lungo” o “non sono in tanti a vedere che siamo tutti uguali”, le parole, come del resto quelle di My Guitar Gently Weeps e Piggies, sanno d’ipocrisia e superiorità morale offensiva. Il bello è che George difende queste sue mancanze. Un po’ come avveniva in Sgt. Pepper, nel disco c’è una reprise di Isn’t It a Pity che anticipa le grandi dichiarazioni di Hear Me Lord. Qui George smette di predicare e, parlando solo a Dio, fa una supplica semplice e maestosa:

Aiutami Signore, ti prego

a salire un po’ più in alto

aiutami Signore, ti prego

a bruciare questo desiderio

Al di là di ogni giudizio, questo è un disco con forza e onestà evidenti, più grande della somma delle sue parti. Stilisticamente, avrà grande influenza – quel suono “grosso” incomberà su di noi – ma al di là di questo suggerisce strutture, filosofia e rituali che fino a oggi mancavano a gran parte della musica contemporanea. Le critiche di George sono esplicite: “Ora non mi serve il wah-wah / So quanto può essere dolce la vita / Quindi sarò libero dal wah-wah”. Oppure, in Awaiting On You All: “Non hai bisogno di un love-in per vedere / in che casino ti sei cacciato”.

Come ha detto Leon Russell in una recente intervista, «in India la musica è una religione, tutti ne conoscono le leggi, tutti sanno cosa significa partecipare ed è un vero e proprio stile di vita». George è profondamente consapevole di questo fenomeno. All Things Must Pass è il suo tentativo di dedicargli la sua musica.

Questo articolo è stato pubblicato su Rolling Stone US il 21 gennaio 1971.