Sono più dark dei Cure, più tormentati dei Joy Divison, più arrovellati dei Bauhaus. Johnny Lydon/Rotten li adora, così come Julian Cope. Sono tra le band che meglio hanno saputo dar voce ai tormenti dell’uomo moderno, alle sue frustrazioni, alle crisi, alle paure, quelle più profonde e ancestrali. I Van Der Graaf Generator (il nome deriva dal quasi omonimo generatore di carica elettrostatica) sono da sempre una delle formazioni anni prog più amate in Italia, una di quelle che calarono dall’Inghilterra all’inizio degli anni ’70 e riuscirono a guadagnare nel nostro Paese un riscontro ben superiore a quello ottenuto in terra patria, con interi palazzetti dello sport stipati di pubblico e addirittura piazzamenti al top delle classifiche. Esattamente come i Genesis.

Ma tra i cinque di Nursery Cryme e i Van Der Graaf passa un oceano. Tanto i primi si spingono verso atmosfere favolistico-mitologiche e prestano moltissima attenzione alla resa live, quanto i secondi fanno musica slabbrata, violenta, allucinata, con esibizioni dal vivo a volte meravigliose e altre terribili, da dimenticare. Con un modo di gestire il concerto come un vero rito, dove i brani vengono spesso stravolti, l’improvvisazione regna sovrana, il virtuosismo è messo al bando a favore di un modo di maneggiare gli strumenti che va oltre il semplice suonare, si spinge a evocare il caos, a renderlo palpabile in un magma abissale nel quale gli strumenti collidono in maniera libera e totale. I Van Der Graaf Generator sono il pozzo nero del prog, un gruppo di visionari che ha dato vita a uno stile così peculiare e originale da avere fatto pochissimi proseliti. La loro musica è un continuo fluttuare, con momenti di calma e sospensione che d’improvviso cozzano contro un vero wall of sound.

La bizzarra line up storica della band comprende un cantante (che all’occorrenza suona piano e chitarra), un tastierista, un fiatista e un batterista. I componenti dei Van Der Graaf non sono normali musicisti, sono scienziati pazzi, invasati che ficcano testa e mani dentro gli strumenti, li distruggono e li ricompongono per modificarne suono e impatto, per dare corpo alle inquietudini narrate nei testi.

Eccoli: Peter Hammill, voce suprema del rock progressivo, il Jimi Hendrix delle corde vocali, capace di toni confidenziali come di urla che strappano le viscere. Pianista, chitarrista, poeta, autore di tutti i testi e di maggior parte delle musiche. Con una carriera solista che vanta oltre 50 album, punk prima del punk, dark prima del dark. Poi c’è Hugh Banton, tastierista che con il suo Hammond sepolcrale riesce a tirare fuori il suono dell’angoscia e della claustrofobia, delle chiese tetre e dei quadri lugubri. Capace di armonie sonanti e dissonanti, con mani e piedi perennemente impegnati a creare le fondamenta del suono dei Van Der Graaf e a supplire alla mancanza del basso tramite una pedaliera. Poi David Jackson: fiati, con due o tre sax in bocca, look a base di berretto con spillette e un cinturone nel quale sono appesi effetti vari che trasfigurano il suono del suo sassofono, lo fanno diventare sirena, urla notturne in una magione abbandonata. Infine Guy Evans, figura china e minacciosa sulla batteria, macchina del ritmo che tritura rock, jazz, musica contemporanea e deliri assortiti.

Sono questi i migliori Van Der Graaf, quelli dello straordinario terzetto di album partoriti in soli due anni, 1970-71, dischi anti-commerciali per eccellenza, foschi, paranoici, con lunghi brani che sono diventati veri inni del prog più esistenzialista.

Ci sono stati tanti Van Der Graaf, tra scioglimenti e rentrée, quelli iniziali, quelli storici, quelli della seconda metà dei ’70, quelli della reunion del 2005, quelli attuali. Sempre amatissimi dal pubblico italiano che ancora oggi tributa loro grandi ovazioni ogni volta che calano nel nostro Paese, oramai settantenni ma con ancora quel piglio alla me ne fotto, che permette loro di suonare nero, spaccare, darci dentro con le loro visioni di totale follia.

Ecco la classifica dei loro 13 album in studio, dal deragliare più estremo alla completa (e oscura) bellezza.

13. “Alt” (2012)

Nel 2012 Banton, Evans e Hammill tirano fuori la cosa più assurda del loro catalogo, 14 frammenti strumentali di vaneggiamento, improvvisazioni senza capo né coda che altro non fanno se non lasciare un senso di straniamento drogato. È come se i tre non avessero alcuna idea di come questo materiale dovesse essere sviluppato e lo avessero lasciato così, in forma di spunto, di idea primordiale che non ha sfogo, che è buttata lì e rimane sospesa in un vuoto interrogativo. È la cosa più brutta che i nostri potessero pensare, ma è una bruttezza sublime.

12. “Do Not Disturb” (2016)

Quello che al momento è l’ultimo album in studio mostra un trio con ancora gran voglia di suonare sporco, sghembo e aspro. In Do Not Disturb trapela ogni tanto anche una sensazione dolce-amara di bei tempi passati, specie nei testi che addirittura vanno a ripescare ricordi dei fortunatissimi tour italiani dei primi ’70 (Alfa Berlina). Sul tutto traspare una certa malinconia, una sensazione da viale del tramonto, confermato dalle voci di scioglimento. I brani sono sempre validi ma hanno scarso mordente a livello di songwriting. E comunque alla fine non si sono sciolti.

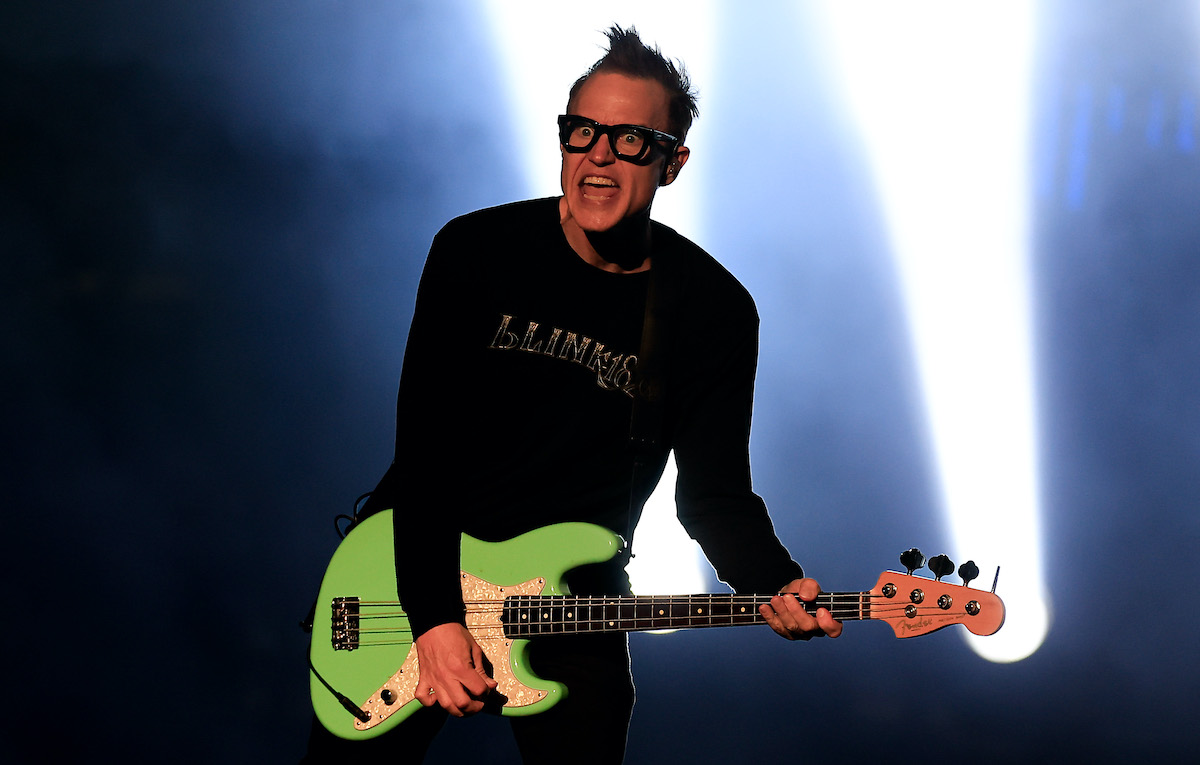

11. “A Grounding in Numbers” (2011)

Qui a tratti i nostri sembrano quasi un gruppo post rock, addirittura math, con pezzi geometrici caratterizzati da furiosi cambi ritmici. Non mancano però le ballate tipiche di Hammill come Your Time Starts Now che ci dice molto sulla particolarità di quest’uomo geniale che ha scritto centinaia di brani molto simili tra loro che sembrano sempre diversi. Non regge il paragone con i capolavori del passato, ma A Grounding in Numbers è il disco più fresco della loro più recente incarnazione, con schegge punk, lisergici strumentali, riff ossessivi e una generale sensazione di nervosismo creativo.

10. “The Aerosol Grey Machine” (1969)

Con un deciso balzo indietro andiamo a ripescare l’esordio della band, 1969, un album che doveva essere un solo di Hammill poi condito dagli interventi di Banton, di Evans e del bassista Keith Ellis (da ricordare che questi Van Der Graaf erano il risultato di vari rimescolamenti di una formazione concepita nel 1967 dal batterista Judge Smith). Aerosol è fatto di brani ancora acerbi che però lasciano già intravedere la propensione di Hammill verso atmosfere fosche e morbose, vedi l’ossianica Necromancer. C’è almeno un capolavoro dimenticato: l’iniziale Afterward, frammento pop di struggente bellezza.

9. “Trisector” (2008)

Il secondo album della reunion degli anni 2000 vede David Jackson infilare la porta e dire addio. Il trio Banton, Evans e Hammill non si perde d’animo e tira fuori un lavoro un poco meno ispirato del precedente, ma con al suo interno una roba da infarto: la mini-suite Over the Hill, grande ritorno alle atmosfere dei primi ’70 con forti melodie, un interscambio strumentale d’alta scuola e una scrittura finalmente degna del gruppo che fu. Altrove il disco viaggia nella media, ma fidatevi, bastano quei 12 minuti a renderlo imperdibile.

8. “Present” (2005)

A 27 anni di distanza dall’ultimo parto discografico (il ruvido live Vital, 1978) ecco che la formazione storica Banton, Evans, Hammill e Jackson si rimette in pista con un album che non scontenta gli estimatori della band. Pur mancando di grandi affreschi, Present mostra i quattro in gran forma, con brani d’alta ispirazione come Every Bloody Emperor e un Hammill alle stelle. Si capisce che l’antica magia è un poco smarrita, ma si comprende pure che questi quattro signori non hanno per nulla voglia di smettere di graffiare, di mettersi in gioco, di essere sempre un passo avanti. Lo dimostra il disco bonus allegato, con gustose improvvisazioni strumentali post jazz-prog sempre a un passo dall’abisso.

7. “The Quiet Zone/The Pleasure Dome” (1977)

Arriviamo alla seconda parte dell’âge d’or, quei ’70 che hanno visto uno scioglimento nel 1972 e un ricongiungimento nel 1975. The Quiet Zone/The Pleasure Dome arriva a chiudere anche questa seconda fase, senza Jackson (a parte in due brani), con il bassista Nic Potter (assente dal 1970) e il violinista Graham Smith. Il punk già anticipato da Peter Hammill nel suo solo Nadir’s Big Chance (1975) ha preso pieno campo, del prog non frega più a nessuno ma i nostri sono sempre stati punk nell’animo, non è strano quindi un album grezzo e tagliente come questo, di uno stridore che fa quasi male. Last Frame e The Sphinx in the Face non sono canzoni, sono coltelli.

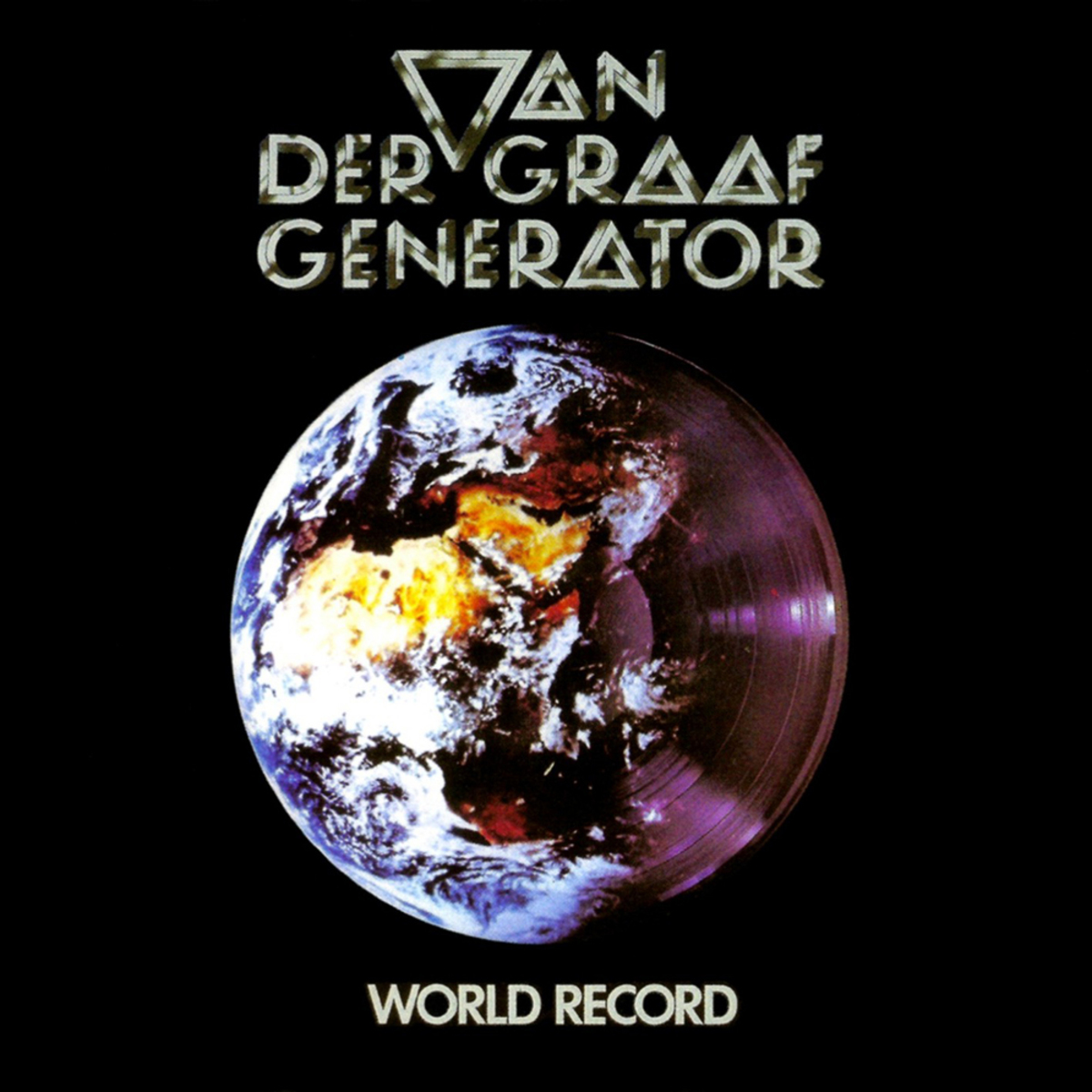

6. “World Record” (1976)

World Record è un disco strano, un poco indeciso tra passato e presente, con brani riusciti come Wondering e momenti più interlocutori. Un album di tensioni, quelle tra Banton e Hammill, e di prossime fughe, quella di Jackson. Per la seconda volta nella sua esistenza il gruppo prova la carta della suite. Meurglys III (The Songwriter’s Guild), dedicata alla chitarra favorita di Hammill, si trascina però stanca nei suoi 20 minuti di svolgimento. Meglio Masks che si sofferma su uno dei temi più sentiti da Hammill: la crisi di identità. Ian Curtis avrà di che imparare da questi testi.

5. “Godbluff” (1975)

È il primo album della reunion di meta anni ’70 e mostra un nuovo volto dei Van Der Graaf. Nei 4 brani ancora molto lunghi certe arditezze strumentali che avevano caratterizzato il passato vengono messe da parte a favore di un suono più asciutto, con arrangiamenti senza fronzoli e ritmi raddrizzati. Anche nella stesura dei testi che spostano l’area di interesse dalle domande cosmiche a problematiche più legate alla vita di tutti i giorni. Godbluff risente anche dei cambiamenti del panorama musicale inglese, del diradarsi dell’interesse nei confronti del prog a favore di stili musicali più diretti. Si tenta un mix che è subito perfezione.

4. “Still Life” (1976)

Algido, secco, senza speranza, uno dei punti più alti raggiunti dalla poetica hammilliana e dal suono dei Van Der Graaf “mark II”, che prosegue sulla scia del disco precedente, ma si fa ancora più introspettivo e “disidratato”. Qui i brani (su tutti il capolavoro della title track) sono dolenti lamentazioni al quotidiano che stritola, alle occasioni perse. È una sorta di messa nera per un mondo in rovina, con la musica ormai completamente rinsecchita nei suoni e nelle ritmiche, natura morta, come da titolo. Nick Cave farà tesoro di questo scheletrico dolore. La conclusiva Childlike Faith in Childhood’s End è di un’intensità senza scampo.

3. “H to He, Who Am the Only One” (1970)

E siamo al trittico delle meraviglie. I Van Der Graaf Generator giovani, vigorosi, strazianti, sempre così ardenti in tutto ciò che comunicano. Bisogna essere preparati a tanta intensità, può disturbare da quanto è ampia e irrefrenabile. Qui Hammill e soci raccontano di un’astronauta smarritosi nelle profondità del cosmo, compiono viaggi onirici nella ferocia del potere (The Emperor in His War Room, con Robert Fripp ospite alla chitarra), mettono a segno uno dei loro tormentoni, Killer, metafora della sopraffazione, e si aprono a umani sentimenti di solitudine e struggimento in House With No Door e nella love song più bella del catalogo hammilliano, quella Lost che è un perpetuo annegare tra le spire di un amore che è anche perdita del proprio io.

2. “The Least We Can Do Is Wave to Each Other” (1970)

Con in formazione il bassista Nic Potter i nostri fanno un salto di qualità che ha dell’incredibile. The Least è il disco ossianico dei Van Der Graaf, uno dei più dark, non per nulla inizia con la spiritata Darkness (11/11), dal giorno e mese della sua composizione. e poi passa a storie di stregoneria e inquisizione: White Hammer, o il sabba nero in una chiesa sconsacrata. Non bastasse ci sono le apocalissi prossime venture della cangiante After the Flood. L’organo demoniaco di Hugh Banton e i fiati di David Jackson sono protagonisti di un suono tetro e inquietante che sa però farsi anche carezzevole, vedi la celeberrima Refugees, dedicata da Hammill a tutti i profughi del mondo, ieri come oggi.

1. “Pawn Hearts” (1971)

Tragedia in tre atti, Lemmings, Man-Erg e A Plague Of Lighthouse Keepers. Il primo riguarda la metaforica corsa al suicidio di massa della civiltà moderna; il secondo si interroga sulla doppia personalità angelo/demone che alberga da sempre nell’essere umano; il terzo, il più imponente, sugli incubi lovecraftiani di un guardiano del faro. Pawn Hearts, incredibile primo in classifica in Italia nel 1972, è un incubo tra melodia e tenebre, con clangori notturni e albe trasparenti, baratri marini, mellotron in trance, uso dissonante di sintetizzatori, armonie e disarmonie, ancora la chitarra di Fripp, i sax di Jackson come le navi in rovina sugli scogli, la batteria di Guy Evans alla ricerca di un senso nel caos. Luce e buio.