Sono amici intimi da decenni, hanno condiviso innumerevoli cene e pranzi, guardato insieme troppi film per essere in grado di contarli, si sono tenuti compagnia durante infinite serate lussuose a Midtown. Lui è cresciuto nel quartiere di Little Italy e ha trascorso un periodo leggendario a Los Angeles negli anni ’70. Lei è nata nel New Jersey e poi si è trasferita a Manhattan. Ma Martin Scorsese e Fran Lebowitz sono il prototipo di quei newyorkesi autentici che incarnano gli aspetti migliori di questa denominazione, e sono praticamente sinonimo della metropoli che chiamano casa. Ovviamente questi due logorroici e vitalissimi abitanti della città che non dorme mai hanno collaborato a un progetto pieno di umorismo intelligente, con riferimenti incrociati alla storia cinematografica, letteraria e personale, pieno zeppo di informazioni e opinioni. E chiaramente quel progetto parla di New York in tutta la sua gloria.

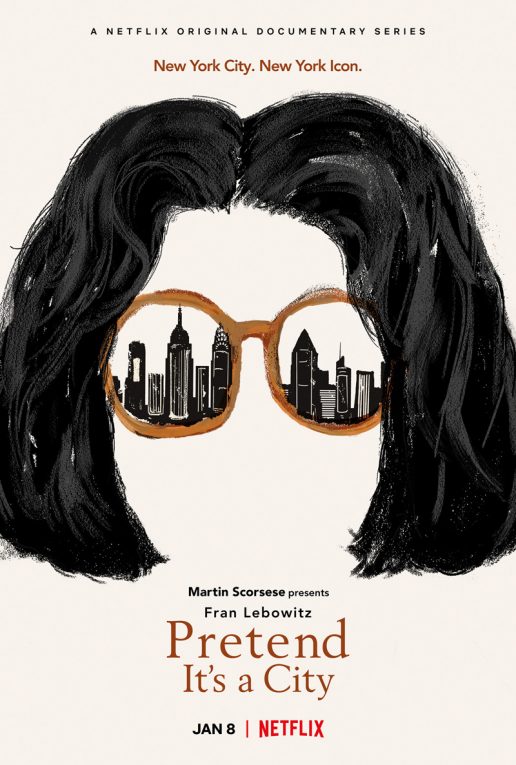

Fran Lebowitz – Una vita a New York (Pretend It’s a City), la serie in sette episodi su Netflix, riparte più o meno da dove si era interrotto il loro documentario del 2010, La parola a Fran Lebowitz (Public Speaking): con Lebowitz che tiene banco durante le conferenze, Scorsese che di tanto in tanto butta lì le sue domande, e i due che parlano, parlano, parlano insieme delle strade di New York. Strutturato in capitoli che ruotano attorno a determinati argomenti – denaro, sport, trasporti –, ognuno di questi episodi di mezz’ora consente alla scrittrice/umorista/narratrice di raccontare e lamentarsi di quei temi, mentre il regista fa il doppio lavoro come suo hype man e maestro di cerimonie. L’idea era di modellare il progetto come una sorta di saggio vivente sugli alti e bassi della vita urbana. Grazie alla pandemia che ha chiuso tutto, poi, le sequenze di viali affollati, i chioschi di cianfrusaglie a Times Square, i pendolari della Grand Central Station e gli auditorium pieni di gente hanno assunto un inaspettato senso di intensità. Sono immagini potenti finché la corsa alla normalità di New York non potrà ricominciare.

Chiacchierando via Zoom – Lebowitz, notoriamente tecnofoba, era collegata dagli uffici di Netflix, Scorsese dallo «stesso appartamento in cui sono chiuso praticamente dallo scorso marzo» – i due hanno parlato della loro lunga amicizia, di com’è nata la serie, di New York negli anni ’70 e del perché le cose alla fine torneranno al caos che conoscono, amano e che li infastidirà per sempre (nel caso di Fran Lebowitz, quantomeno). L’intervista è stata in parte editata per chiarezza.

C’è un momento, in uno degli ultimi episodi, in cui qualcuno chiede come vi siete conosciuti, e nessuno di voi sembra ricordare dove. Ma quando vi siete accorti per la prima volta del lavoro dell’altro?

Fran Lebowitz: Hai visto Italoamericani (il documentario in cui i genitori di Scorsese raccontano la loro esperienza di immigrati italiani a New York, ndt)?

Sì, certo.

Lebowitz: Ricordo di averlo visto la prima volta in assoluto al New York Film Festival, nel… (si ferma)

Martin Scorsese: 1974.

Lebowitz: Marty dice nel 1974 (ride). Io so di averlo visto, non mi ricordo quando. E una o due settimane dopo l’ho incontrato – non lo conoscevo ancora – e gli ho detto quanto mi era piaciuto. Perché è stato una sorpresa, non era nel programma, nessuno sapeva cosa fosse. Ridevo così forte che riuscivo a malapena a respirare (fa una pausa). Allora avevo 24 anni, quindi potevo ancora respirare. Non come adesso. Non respiro bene da anni!

Scorsese: Non ero presente a quella proiezione. Mi trovavo a Los Angeles, avevo degli attacchi d’asma piuttosto gravi e stavo girando Alice non abita più qui. Probabilmente l’hanno fatto vedere a uno degli appuntamenti per la stampa la sera tardi, perché è lì che incontri tutti. C’era anche la factory di Andy Warhol in giro: quell’anno furono proiettati alcuni dei suoi cortometraggi. Credo che tu stessi lì con tutti loro.

Lebowitz: Ho avuto l’accredito da Interview…

Scorsese: In quel periodo scrivevi la tua rubrica sulle recensioni dei film. Eravate un gruppo formidabile. Poi sei arrivata e hai detto che ti piaceva il mio film, quindi ho pensato: “Ok, be’, per il momento posso stare tranquillo…” (ride)

Lebowitz: Le proiezioni stampa in realtà erano alle 10 di mattina, eravamo ancora tutti svegli dalla sera prima. Stai fuori tutta la notte, poi vai in centro a vedere un film al Lincoln Center. Perfetto.

Hai recensito uno dei primi film di Scorsese, ma non sapevi che l’avesse girato lui, giusto?

Scorsese: America 1929 – Sterminateli senza pietà!

Lebowitz: La mia rubrica sui film si chiamava Il meglio del peggio. Scrivevo solo di titoli dell’American International Pictures, lungometraggi di serie B, roba brutta. Ho recensito quel film, sì, e solo di recente mi è stato detto che era suo. Tieni presente che alla mia età, “recentemente” significa “negli ultimi vent’anni”.

Avete lavorato insieme a La parola a Fran Lebowitz, il documentario del 2010 su Fran Lebowitz che ora sembra una prova generale per questa serie. L’idea era di fare semplicemente qualcosa di simile ma in un nuovo formato? L’avete proposto voi a Netflix?

Lebowitz: È stata un’idea di Marty.

Scorsese: Be’, mi è piaciuto molto fare La parola a Fran Lebowitz. Non solo perché ho lavorato con Fran, ma anche perché dovevo trovare una nuova forma di… potresti chiamarlo monologo, o una sorta di pezzo d’opinione. Ma è anche una specie di saggio che puoi plasmare durante il montaggio, con riferimenti ad altre opere d’arte e periodi storici. È sempre un film, ovviamente, ma è come se Fran fosse la narratrice. Era un aspetto con il quale stavo lottando, soprattutto nel film su Bob Dylan No Direction Home. La domanda era: come posso raccontare una storia in modo diverso? Come posso differenziarla dai miei film, che avevano una narrativa di finzione, più tradizionale? Volevo fare qualcosa di differente e ho scoperto che con questi documentari potevo distruggere la forma. Smontiamo tutto e vediamo dove andiamo a parare. È come controllare un assolo jazz improvvisato o una coloratura in un’opera: vedi fino a che punto puoi divagare, per poi buttarti di nuovo nella storia. Stavamo provando da un po’ a mettere insieme un progetto che non funzionava, e poi ci è venuta l’idea di mettere Fran in un teatro, come se stesse tenendo un seminario. Lo facevamo ogni settimana in qualche sala del centro, andavi e discutevi, ridevi, ascoltavi, non eri d’accordo… tutto. Sarebbe stato l’equivalente di una rubrica sulla cultura e la vita americana, che parla di chi siamo. Abbiamo seguito questa strada per parecchio tempo prima che HBO ci dicesse: meglio fare prima la versione cinematografica. E quindi è nato La parola a Fran Lebowitz. Ma nella nostra testa doveva già essere a puntate. E ora è come se potessi fare tutto ciò che voglio con quel formato. Poi è arrivata questa opportunità e abbiamo pensato: e se tornassimo all’idea originale e facessimo sei o sette episodi da mezz’ora l’uno? Pensiamolo come una cronaca, un modo per riadattare il pensiero. E, naturalmente, doveva essere divertente, enfatizzare l’assurdità, quella sensazione che le cose vadano così male che tutto quello che puoi fare è riderne.

Fran Lebowitz. Foto: Netflix

È incredibilmente divertente.

Scorsese: Assolutamente, ma la questione è anche questa: Fran è seria. Gli argomenti di cui parla non sono leggeri, superficiali. Secondo me fa domande molto importanti anche quando è ironica. Il giusto mezzo tra boxe e combattimento di galli…

Lebowitz: Nell’episodio sullo sport, sì.

Scorsese: Cosa ci fa pensare che moralmente una di queste cose vada bene e l’altra no? È un punto davvero interessante. E ci sono un sacco di riflessioni del genere. Era quello che volevo catturare. Fran, abbiamo iniziato decidendo gli argomenti, giusto?

Lebowitz: C’erano temi su cui Marty mi chiedeva opinioni. Li ho discussi prima con lui e con il ragazzo che mi ha posto le domande, ma non sapevo cosa mi avrebbero chiesto precisamente. Quando partecipavo a conferenze – era quello che facevo per vivere prima del Covid – dicevo sempre che non volevo conoscere le domande in anticipo. Adoro rispondere, e parte del divertimento è non avere idea di cosa ti chiederanno. L’unica condizione che ho posto è stata: niente politica. Perché se parli di quello, ciò che dici ha una data e può diventare obsoleto. Qualsiasi altra cosa va bene. Poi, quando Marty ha cominciato a montare il grosso della serie, ha preso parti da una conversazione e le ha inserite in un’altra e, visto che sono una che fa un sacco di digressioni quando parla, gli argomenti hanno iniziato a cambiare. In origine gli episodi avevano titoli molto semplici, tipo Denaro. Dato che stava diventando più complicato, ho detto loro: «Datemi gli argomenti e penserò ad alcuni titoli». Ogni titolo a cui pensavo doveva essere un dipartimento della città di New York, o cose che potessero sembrarlo.

All’inizio della serie dici qualcosa tipo: «Voglio scrivere un manifesto». In un certo senso, questi sono come i capitoli di un manifesto: Il mondo secondo Fran Lebowitz.

Lebowitz: Mettiamola così: dieci anni fa non ero giovane. Sono ancora meno giovane adesso. E uno dei vantaggi di invecchiare è poter dire: «Non sei d’accordo con me? Che importa. Questo è quello che penso. E ho ragione» (ride). Mi sono sbagliata davvero solo una volta. Purtroppo è stato nel 2016, e c’entra con le elezioni presidenziali. E se proprio dovevi sbagliare nella vita, quello decisamente non era il momento per farlo. Quando si diventa adulti, non è normale avere gli stessi problemi che hanno i ragazzi. I vecchi lo dimenticano, perché è molto meglio essere giovani. Ma quando sei giovane non hai la stessa fiducia in te stesso, o forse non sei così sicuro e determinato. Da grande, invece, lo diventi. Potrebbe essere questo che conferisce al nostro lavoro quella qualità da manifesto di cui parli. Il mood è: «Ascolta, perché quello che dico è giusto». La maggior parte delle persone non sarebbe lusingata dal fatto che tu definisca questa serie un manifesto, ma io senza dubbio lo sono.

Fran, hai detto che molte persone ti chiedono com’era la vita a New York negli anni ’70. Perché pensi che la gente idealizzi così tanto quel periodo dell'”orrore” di New York?

Lebowitz: Hanno tutti circa vent’anni. Come ho detto nella serie: «Quando avevo vent’anni e vivevo qui, non andavo da persone più mature a dire: “Vorrei aver vissuto a New York negli anni ’30!”». Ma c’è una grande differenza tra quando avevo vent’anni io e adesso: è Internet. I giovani hanno conosciuto gli anni ’70 su quello che è un mezzo che appiattisce tutto, su cui puoi ordinare cose accattivanti come se fossero su un menu. Per qualche ragione, gli anni ’70 a New York sono diventati importanti come gli anni ’20 a Parigi. Nessuno parla più della Parigi degli anni ’20, ma da giovane ne ero affascinata. Adesso tutti parlano di New York negli anni ’70, e c’è un tale ritardo culturale in questa nozione che la scoraggerei se fossi in grado di scoraggiare qualcosa in questo momento. Sai, probabilmente non ci sarò più per sentirlo, ma posso garantire che tra qualche anno la gente dirà: «Ricordi quando mangiavamo tutti all’aperto? Era fantastico. Mi manca».

Scorsese: No! No!

Lebowitz: Ne avranno nostalgia, Marty! I bambini che hanno 12 anni e vivono a Omaha verranno a New York City e diranno: «Oh, avrei voluto esserci nel 2020, quando tutti quei fantastici ristoranti stavano in strada!».

Martin, hai iniziato a montare la serie proprio mentre è scoppiata la pandemia. Com’è stato guardare questo vivace ritratto di New York quando la città iniziava a spegnersi?

Scorsese: Il 13 marzo uscivo da una sala di proiezione dove stavamo guardando i tagli di massima e mi è stato detto che c’era un blocco. Era venerdì, avremmo dovuto mostrare due episodi a Fran lunedì o martedì. Mi chiedevo quanto tempo ci sarebbe voluto, se avrei dovuto rimandare la visione con lei. A quel punto eravamo circa all’80% del lavoro; il resto doveva essere completato via FaceTime o Zoom. A un certo punto siamo riusciti ad avere l’autorizzazione per andare in una sala di montaggio sterilizzata, dove tutti dovevano praticare il distanziamento sociale e mettere le mascherine. E abbiamo finito tutto. Credo che fosse estate: sono in questa stanza dallo scorso marzo, ho perso la nozione del tempo (ride).

Lebowitz: Mi rendo conto che mi manca la casualità. Non avevo mai realizzato quanto fosse importante per la mia vita imbattermi nella gente. Per strada, in un ristorante, nei musei, nelle gallerie, alle feste… Tonnellate di persone che considero amici e che ho incontrato più volte l’anno, ma senza mai programmarlo. Ora, ovviamente, non vedo nessuno e quell’esperienza è essenziale per la vita urbana. E al momento non è nemmeno immaginabile.

Pensi che tutto questo tornerà o che, in termini di vita urbana, sia ormai semplicemente storia?

Lebowitz: A differenza di altre persone, non ho dubbi che le cose torneranno alla normalità. Non so quando, ma sono sicura che succederà. C’è un’alta probabilità che Biden da presidente pensi: «Ehi, sai una cosa, (urla) ordiniamo altri vaccini!!!». Apriranno uno di quei cassetti della scrivania alla Casa Bianca dopo che Trump se n’è andato e… Oh, i vaccini sono tutti qui. Li stava tenendo qua. Bill de Blasio (il sindaco di New York, ndt) ha detto: «Il mio obiettivo è avere un milione di vaccini a New York entro la fine di gennaio». Ho pensato: bene… peccato che a New York ci siano otto milioni e mezzo di persone. E poi, chi ci crede. L’Unione Europea ha vaccinato 20 milioni di persone in un giorno. Un tempo chiedevano a noi come organizzare operazioni del genere (fa una pausa). E quando dico “noi”, non intendo me e Marty. Voglio dire l’America.

Chiaro.

Lebowitz: E questo dovrebbe succedere a livello nazionale, non solo a New York. Ma, quando sarà, la parte sociale della vita cittadina tornerà, eccome. E visto l’ammontare delle tasse sulla proprietà a New York City che ho pagato negli anni… tocca a me, New York. Il vaccino? Offro io (ride).