Milano torna in zona arancione e lui ne approfitta per dipingere lo studio di registrazione, perché Eugenio Finardi non è mai rimasto con le mani in mano. Da buon milanese mezzo americano, ogni momento è utile per prepararsi a quando si potrà tornare a imbracciare la chitarra davanti al suo pubblico, che lo segue da quasi 50 anni. Ma è anche l’occasione per rubargli un po’ di tempo e ripercorrere una carriera davvero speciale nel panorama italiano, oltre che provare a conoscere meglio un cantautore che ha segnato più generazioni (e al quale hanno dedicato un asteroide).

E così, dai ricordi di bambino sono emerse le voci delle regine della musica classica, o il brano che gli cambiò la vita («dopo smisi di suonare il piano e comprai una chitarra elettrica»); e ancora, il periodo della controcultura con gli acidi insieme ad Alberto Camerini, entrambi adolescenti hippy, passando per gli anni di piombo nei quali rischiò la vita «minacciato sia da destra che da sinistra». Un periodo difficile da spiegare ai giovani di oggi, con la politica presente in ogni aspetto, tanto che con i suoi figli ha tagliato corto: «Eravamo come i vegani».

Alla vigilia di Sanremo, poi, stupisce il racconto delle tre partecipazioni, a tratti grottesche, che lo hanno portato a definire il festival «una garetta stupida da Italietta ignorante». Perché, come ci ha spiegato, nonostante tutto l’onestà intellettuale è il valore più importante della sua vita: «Diciamo che ho avuto grandi soddisfazioni senza vendere il culo». Non manca di lanciare una staffilata a Giovanni Lindo Ferretti: «La coerenza assoluta è degli stupidi, ma non sono uno che ama i voltagabbana».

Qual è la prima immagine che ricordi da bambino?

Mi torna alla mente l’immagine della finestra della mia cucina a Milano, con la luce che entrava e io che ero lì ad ascoltare la radio con mia madre la musica classica. Ricordo le voci della Callas o della Tebaldi. Solo molto dopo avrei iniziato ad ascoltare le prime canzoni rock.

Tuo padre era tecnico del suono e tua madre cantante lirica, quindi si ascoltava preferibilmente la radio rispetto al guardare la tv?

A casa mia non c’era tv perché mio padre si era rifiutato di comprarla in bianco e nero, mentre in America c’era già a colori. Lui era, come poi sono diventato anch’io, un fanatico della scienza e della tecnologia. Non sopportava di acquistarla in bianco e nero per vedere un canale, mentre negli Stati Uniti era a colori e con molte più trasmissioni. Per cui mi sono perso Celentano e Mina delle origini, tutti i mitici anni ’50 della tv italiana.

Ma con la musica sei stato precocissimo, già a 9 anni hai registrato un brano.

Sì, ma si può dire che sono nato in uno strumento musicale, perché mia madre era una cantante lirica. Mentre grazie a mio padre, tecnico del suono per il cinema, avevamo un registratore in ogni camera. Nel salotto c’era un grande amplificatore a valvole costruito da lui e poi avevamo una stanza della musica insonorizzata con il pianoforte.

Che adolescente era Eugenio Finardi?

Difficile dividere la mia vita dalla musica già allora. Andavo a scuola al liceo americano in Via Spadari e con un gruppo di amici, tra i quali c’era Alberto Camerini, compravamo a turno i dischi e li ascoltavamo insieme. Mi ricordo dov’ero quando è uscito Sgt. Pepper dei Beatles o il primo dei Led Zeppelin. L’aspetto strano è che nell’infanzia ho ascoltato solo musica classica, in particolare barocca e romantica. Ogni tanto arrivava qualcosa di diverso, perché un’amica di mia madre ogni anno le inviava il disco della registrazione del Newport Folk Festival e così ho sentito Harry Belafonte e i primi bluesman, questa musica nera mi incuriosiva. Ma è a 13 anni, quando andai a trovare la nonna in America, che scoprii Satisfaction dei Rolling Stones e così smisi di suonare il pianoforte, comprai una chitarra elettrica e…

E il resto è storia. Alberto Camerini ci ha raccontato di te che «Finardi era l’unico che aveva il coraggio di sfidare i maoisti-marxisti-leninisti» e anche che eri «spacciatore di hashish perché lo trovava solo lui». Anni belli turbolenti…

La politica venne dopo. Nel ’68 avevo soltanto 16 anni, forse lui era già politicizzato perché ha un anno in più. Io lo diventai nei ’70. Il mio problema, da americano, era più legato al Vietnam. Ma noi eravamo fondamentalmente degli hippy, poi Alberto ha un po’ esagerato su alcuni aspetti. Però è vero, alla scuola americana l’hashish si trovava più facilmente.

Qual era il tuo rapporto con gli eccessi?

In quegli anni era parte della controcultura. Del movimento hippy. Era un fatto culturale difficile da spiegare adesso. Ora i giovani cercano lo sballo, l’oblio, invece allora c’erano i libri di Carlos Castaneda e si voleva provare le esperienze anfetaminiche. Con Alberto Camerini ho preso il mio primo acido ad Amsterdam nel ’70 e il secondo poco dopo all’Isola di Wight mentre suonava Miles Davis. Un’apertura mentale incredibile, anche a livello musicale. Essere stati esposti a quel periodo così particolare che rappresenta il fulcro dei movimenti della musica mondiale è stato pazzesco. E in quel contesto c’erano tante altre esperienze, come il femminismo, l’amore libero e collettivo, così come i viaggi psichedelici.

E la musica, che hai condiviso con la scena milanese che allora era formata da grandissimi artisti. Per esempio, con gli Area eravate quasi la stessa formazione, giusto?

Esatto, per la precisione eravamo un collettivo, una parola ormai desueta. E poi ruotavano in quell’ambiente Franco Battiato, Mauro Pagani, Lucio Fabbri, Alberto Camerini e tanti altri.

Cosa rappresentava per te Demetrio Stratos?

Per me era un fratello maggiore. Mi portò lui alla Cramps, ci conoscemmo nel ’72 e nel ’73 pubblicammo dei 45 giri in inglese per la Numero Uno che non ebbero esiti positivi. Diventammo però molto amici. Lui era il mio fratello maggiore. Pensa che Demetrio era greco nato ad Alessandria d’Egitto, Camerini era nato in Brasile ed era arrivato in Italia da poco, io mezzo americano, ma non eravamo i soli. Milano era molto cosmopolita, rispetto al resto dell’Italia più tradizionalista. Con Demetrio ci univa il canto. Lui amava sperimentare e forse ha apprezzato che io fossi stato educato da mia madre agli studi classici. Eravamo entrambi strumentisti della voce.

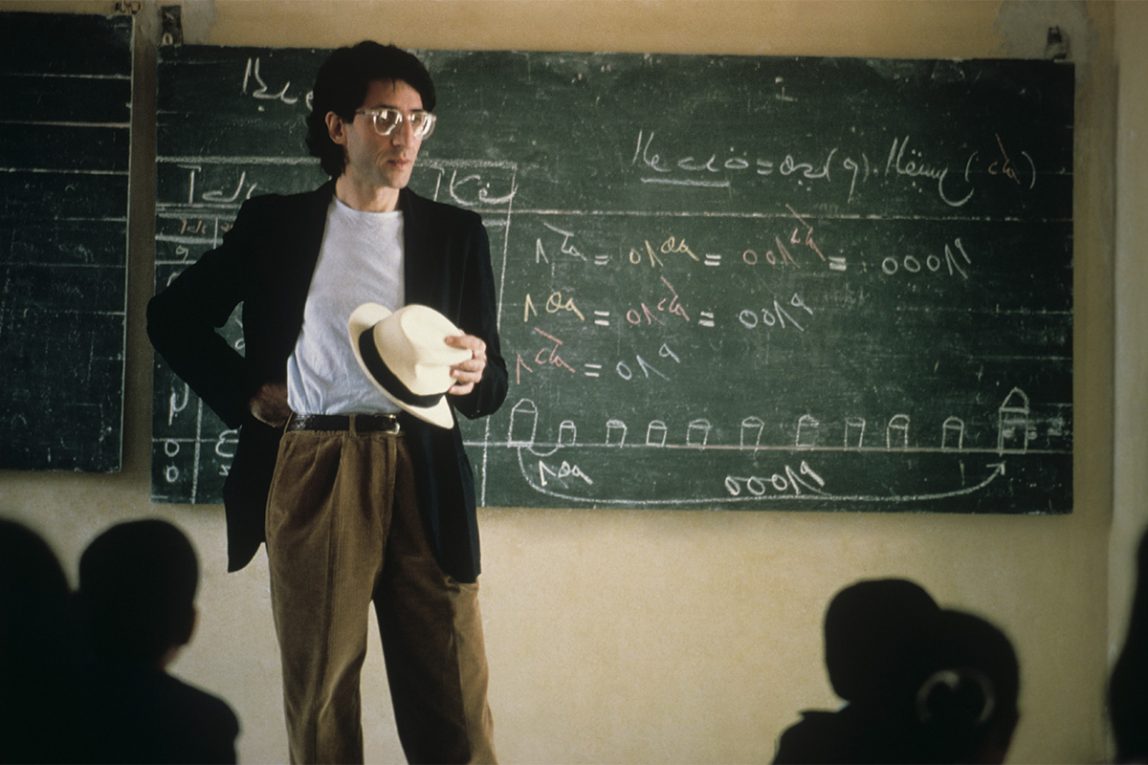

Foto: Andrea Colzani

Franco Battiato, invece, dove lo collochi nella storia della musica italiana?

Per me Franco è forse il migliore di tutti noi. Come musicista, come autore di testi, come intellettuale. L’ho conosciuto mentre usciva con gli album Fetus e Pollution. Partecipava ai festival di Re Nudo, di cui io ero uno dei membri, nel ’75 ho fatto addirittura il servizio d’ordine al parco e ho ancora i nastri registrati di tutto il festival. E poi collaboravamo…

Già allora?

Nel mio primo LP, Saluteremo il signor padrone, in questo pezzo delle mondine riarrangiato rock lui suonava il sintetizzatore analogico Vcs3. I sintetizzatori erano così rari che, se volevi il Moog andavi da Premoli, per il Vcs3 da Battiato e per il Prophet da Fariselli. Io ero quello che suonava gli strumenti strani, tipo l’armonium, l’organo a canne, il sitar e l’armonica a bocca. E poi l’ho vissuto da vicino all’etichetta Target, che era diventata anche la mia, con la straordinaria trilogia L’era del cinghiale bianco, Patriots, La voce del padrone. Lui ha cambiato le sonorità della musica italiana, il modo di scrivere, il gusto. Tutto quello che è venuto dopo gli è debitore, compreso l’indie di questi anni. E dal ’75 sono diventato amico anche di Fabrizio De Andrè, passato alla Cramps.

Che ricordo hai di De Andrè?

Ebbi modo di conoscerlo molto bene. Mi scelse come apertura del suo tour. Ricordo tantissimi momenti personali, come i pomeriggi all’Agnata con un suo fattore che ci insegnava a fare gli innesti di alberi da frutto. Condividevamo questa curiosità per tutto. Anzi, a pensarci bene con Fabrizio di musica non parlavamo mai, ma molto più di figli, di vita, di tutt’altro.

Hai conosciuto anche tre Beatles su quattro…

Nel ’73, quando sono andato con Claudio Fabi, il papà di Niccolò Fabi che era il mio produttore alla Numero Uno, l’etichetta di Mogol-Battisti. Mi portò con sé per aiutarlo in un brano con Harry Nilsson e si registrava agli Apple Studio. Lì ho conosciuto Ringo Starr e George Harrison. George poco, solo in sala di incisione. Era il periodo in cui si vestiva come uno stregone. Con Ringo invece andammo a cena, insieme alla sezione fiati dei Rolling Stones. Mi colpì che ordinò un vino che costava 600 sterline a bottiglia. Sono rimasto esterrefatto, allora ero piuttosto di sinistra. Lo sono ancora, ma allora ero più giudicante e mi sembrava una spesa smodata. Paul l’ho conosciuto nel ’79-80 quando sono andato a cercare a Londra i musicisti per gli album Finardi e Secret Streets. Eravamo nella sala prove e di fianco c’erano lui e i Led Zeppelin.

Hai attraversato da protagonista gli anni di piombo, ricevendo minacce sia da destra che dalla sinistra estrema. Qual è stato il momento peggiore?

Quando sono stato costretto ad andarmene da Milano, rifugiandomi a Carimate. Avevo trovato le gomme dell’auto tagliate e una lettera di minacce sul parabrezza. Non solo, poco prima mi avevano seguito con una macchina in Viale Zara. Milano durante il periodo del rapimento Moro e subito dopo era molto pericolosa. Io fui testimone da studente dell’omicidio del giudice Alessandrini e il commissario Calabresi fu ucciso a 500 metri da casa mia. Suonare in quel periodo era quasi impossibile. Ero diventato una specie di simbolo, essendo iscritto al Pci e andando alle manifestazioni con la Cgil. Da americano per me era già tanto, ma alcuni mi consideravano un revisionista borghese. Erano gli stessi che sono diventati craxiani e li vedi oggi fare i nobiluomini.

Recentemente hai dichiarato: «Sono rimasto un compagno, ma non so più di chi».

Esatto, perché manca l’ideale. Oggi un idealista è considerato un pirla. Quando ho dovuto spiegare ai miei figli quel periodo non ci sono quasi riuscito, per far capire quanto fosse invasiva la politica. Allora gli ho detto: «Eravamo come i vegani di oggi». Mi ha impressionato di recente vedere un film sull’Isis e constatare come tutte quelle regole sembrino assurde, ma quando ci sei dentro… Adesso è arrivato Draghi e si definisce un socialista liberale, però io rimango un pochino più comunista e non credo al capitalismo senza freni.

Insomma, non farai mai una svolta come quella di Giovanni Lindo Ferretti…

Non è una persona di cui ho stima. Mi trasmette malessere, il suo. Mi pare che sprizzi disagio da tutti i pori. Non ci siamo mai conosciuti e non ci terrei, ci sono tante altre persone interessanti in giro, almeno 200 scienziati che vorrei conoscere prima di incontrare quel signore. Anche se la coerenza assoluta è degli stupidi, non sono uno che ama i voltagabbana.

Si può dire se Finardi vota e per chi?

Certo che vado a votare. Per Pier Luigi Bersani, almeno capisco cosa dice, in che contesto parla, il suo linguaggio. Come quello di Maurizio Landini. Ma io sono vecchio, un reperto dell’antichità.

Eugenio Finardi

Sta per iniziare Sanremo, al quale hai partecipato tre volte.

Purtroppo sì, anche se non avrei mai voluto andarci.

Come mai?

La prima volta non avevo letto il contratto fino in fondo. Era previsto che “la promozione verrà concordata di comune accordo tra l’artista e la casa discografica, ad eccezione di due occasioni promozionali che l’etichetta si riserva di decidere”. Quando ho chiesto di cosa si trattasse, mi hanno risposto: “Ma sai, quegli incontri in cui firmi i dischi nei negozi”. Allora ho pensato non ci fosse niente di male. Invece una di quelle due “occasioni promozionali” fu Sanremo. Non ero convinto perché mi sentivo remotissimo da quel mondo. Erano gli anni ’80, c’era ancora il playback.

E le altre due volte?

La seconda ci andai convinto dalla Warner, perché mi aveva promesso determinate cose che poi non ha mantenuto. Mentre la terza è stata davvero per una storia orrenda, una specie di truffa in cui mi sono trovato a cantare persino una canzone che non era neanche mia.

Che opinione hai in generale di Sanremo?

È una specie di corsa dei tori di Pamplona. Tutti pensano «che cazzo lo fanno a fare?» eppure lo si fa ogni anno spendendo risorse che potrebbero essere molto meglio investite in prodotti più degni di essere definiti cultura musicale. Invece no, tengono in piedi questa garetta stupida da Italietta ignorante. Mettiamola così: in America hanno i suprematisti bianchi, noi in Italia abbiamo Sanremo.

Lo sai che quando Morgan ha saputo che ti avrei intervistato mi ha risposto: «Per me Finardi è un santo».

(Grande risata liberatoria, nda). Ha iniziato anche lui alla Target con il primo disco dei Bluvertigo, me lo ricordo giovanissimo e quando collaborava con Battiato. Morgan lo considero un mio fratellino. Credo che lui santifichi quella che è la mia sfiga, cioè che non sono mai riuscito a produrre grandi ricchezze, sia per me che per chi suona con me e per le case discografiche. Sono quella marca un po’ strana di biscotti che trovi solo a volte in qualche supermercato.

Forse è anche stima per la tua libertà artistica?

Può essere, non producendo tanti denari hanno capito che non rendo e quindi non mi chiamano più neanche a Sanremo perché sanno che non ci guadagnerebbero nulla. Diciamo che ho avuto grandi soddisfazioni senza vendere il culo…

Mi sembra la sintesi perfetta…

Che poi, se volgiamo dirla tutta, il culo lo avrei anche venduto solo che nessuno lo ha mai comprato. È questo il problema… Evidentemente sono condannato alla verginità (esplode in un’altra fragorosa risata, nda).

Però non è da tutti vedersi dedicare un asteroide, il 79826 Finardi.

Ah quella è la cosa di cui in assoluto vado più fiero. È l’esperienza più pazzesca che mi sia successa nella vita. Quando me l’hanno dedicato ho subito pensato «quanto vorrei che mio padre lo sapesse», ne sarebbe stato molto fiero di avere un asteroide con il nostro cognome lassù. Mentre mia madre l’ho soddisfatta cantando alla Scala, un privilegio unico tra i cantanti pop l’aver calcato quel palco.

E tu cosa pensi di aver insegnato ai tuoi figli e viceversa?

Io ho cercato di insegnargli l’onestà intellettuale, che per me è fondamentale. L’onestà non è solo quella di dare il resto giusto, ma implica la ricerca della verità, della bellezza, della pulizia. Loro mi hanno insegnato ognuno cose diverse. Elettra, che ha la sindrome di down, l’accettazione e lo stupore dell’impossibilità. Emanuele il poter scegliere di essere felici e la ricerca della serenità. Francesca il coraggio perché nonostante sia un passerottino ha la curiosità di provare tutto, come il buttarsi da un paracadute, quindi anche l’ottimismo.

Ci hai mai pensato a come vorresti morire?

Dipende dalla qualità della vita. Sono a favore dell’eutanasia e della dignità. È difficile per me pensare alla morte. Di certo non ho paura di morire, non ho voglia di morire, ma nello stesso tempo non accetto di vivere male. I miei genitori se ne sono andati a oltre 90 anni rimanendo sempre indipendenti e lasciando questa terra senza agonia. È quello che conta per me. Se un giorno la vita diventasse troppo dolorosa non so se vorrei passare gli ultimi mesi a provarle tutte, invece di andarmene tranquillamente ascoltando lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi.