La SST ci spedì in un tour europeo di piccoli club come gruppo principale. Uno dei nostri primi concerti finì quasi subito: a trenta secondi dall’inizio del primo pezzo, mentre cantavo a occhi chiusi, mi arrivò il microfono in bocca, facendomi sanguinare le labbra. All’epoca, ero stato steso talmente tante volte dallo scalpitare di Lee Conner per il palco (con quel corpo da oltre 100 chili colpiva chiunque o qualunque cosa gli capitasse davanti), che ormai avevamo una regola: se durante i concerti uno di noi toccava un altro membro del gruppo, si partiva immediatamente con una scazzottata. Suonavamo su un palco a livello del pubblico, ma ci divideva una barriera, quindi ero sicuro che non fosse stato un fan a sbattermi il microfono in faccia. Un minuto dopo, un’altra cosa di metallo mi sbatté sui denti e riuscii ad aprire gli occhi appena in tempo per vedere la schiena di Lee che si allontanava, dopo aver evidentemente colpito con la chitarra l’asta del mio microfono sbattendomelo in faccia. Furioso, recuperai quell’asta vecchio stampo, con la sua tonda e pesante base di metallo, e la feci oscillare come una mazza da baseball con ogni grammo di forza che avevo in corpo. Gli arrivò dritta nel bel mezzo della schiena e lui cadde di faccia sulla sua sfilza di amplificatori, gettandoli tutti a terra man mano che collassava. Un bel fuoricampo.

Lasciai il palco, perché il concerto era finito per quanto mi riguardava, a neanche due canzoni dall’inizio. Qualche minuto dopo, Lee arrivò zoppicando in camerino col ginocchio maciullato dalla meritatissima caduta. Van e Pickerel, rimasti sul palco, furono raggiunti dal cantante tedesco del gruppo spalla e insieme suonarono, per oltre un’ora, canzoni tedesche da trattoria e cover dei Ramones, per il piacere del pubblico. Io e Lee sedevamo in silenzio dietro le quinte. Ero ancora furioso e lui non osò dire una parola sull’accaduto, consapevole del fatto che era tutta colpa sua.

Mentre attraversavamo le Alpi diretti a Zurigo, qualcuno tirò fuori una pipa piena d’erba e iniziò a farla girare. Per quanto non fumassi da anni, all’epoca facevo sempre lo stesso scherzo, ovvero rubare la pipa e fingere di farmi un tiro. Mi ha sempre divertito quello sguardo preoccupato che li investiva all’idea che la mia dipendenza venisse sguinzagliata. Ma questa volta, più per noia che per altro, accesi la pipa e mi riempii i polmoni di fumo. Mi salì dritto in testa e pensai, Benvenuta, vecchia amica. Dio, quanto mi sei mancata. Quando arrivammo al club, io ero ormai bell’e fumato per la prima volta in tre anni e ridevo e mi comportavo come un ragazzino che si gode il primo sballo.

Nel lasciare il camerino diretti al palco, ruppi per sbaglio una delle lampadine dello specchio; la lasciai attaccata e col filamento che usciva dal vetro. Non me ne preoccupai affatto e procedemmo in quello che per me fu un bel concerto, sballato da far schifo e con Lee che poteva suonare solo da seduto, visto che gli avevo distrutto il ginocchio. Una delle poche occasioni in cui mi divertii. Dopo un paio di memorabili bis, lasciai la scena e mi diressi velocemente in camerino, per sedermi, mettermi un asciugamano gelato dietro al collo e rinfrescarmi. Qualche minuto dopo, Lee mi raggiunse lentamente, zoppicando e gettò l’enorme corpo su una sedia.

Non potei credere alla mia immensa fortuna nel vederlo protendersi all’indietro e urtare con quel suo gigantesco avambraccio madido di sudore la lampadina che avevo rotto prima. Si dimenò come un pesce preso all’amo e, mentre prendeva la scossa, vidi uscire della luce blu dalla parete. Il fatto che fosse capitato come conseguenza delle mie azioni rese la situazione ancora più incredibilmente esilarante.

Ululavo, pazzo di gioia, mentre lui tentava di svincolarsi dalla scossa. La marijuana, il suo dolore dovuto alle mie azioni e l’intera scena erano davvero troppo da sopportare. Dopo qualche secondo riuscì finalmente a liberarsi da quell’inaspettato shock elettrico e iniziò a sbraitare.

“Pensi sia divertente, Lanegan? T’ammazzo, cazzo!”

Una minaccia che gli avevo sentito rivolgere al padre un milione di volte, la sua preferita. Mi alzai e imboccai la porta, strillando mentre lacrime di gioia mi scendevano dagli occhi.

“Ma pensa! E fallo, testa di cazzo! Ti distruggo, coglione!”

Il vederlo alzarsi con estrema difficoltà e inseguirmi con quella gamba rovinata mi fece ridere ancora di più, il ché lo fece sentire ulteriormente provocato. Si gettò verso la porta come un rinoceronte ferito, verso un corridoietto pieno di gente per una qualche competizione radiofonica, i cui vincitori si erano assicurati l’opinabile onore di incontrare personalmente la band dopo il concerto. Mentre infuriava lungo il corridoio, incazzato come non mai e inondato dai miei insulti e dalle mie minacce, fece volar via qualche ragazzino, i loro genitori e gli onnipresenti stravaganti vecchietti con le loro pile di dischi e le loro foto da firmare. Inutile ammettere che l’incontro coi vincitori fu un disastro, ma per me fu una delle serie di eventi più divertenti alla quale abbia mai avuto il piacere di assistere. E la consapevolezza di essere stato proprio io a scatenare tutto mi lasciava in bocca un sapore particolarmente dolce.

Il carattere gioviale e il buon cuore di Van ma, soprattutto, il suo pazzoide senso dell’umorismo e l’immane personalità ribelle, erano l’unica cosa che mi appagasse durante gli anni col gruppo. Nei camerini di tutto il mondo, con le pareti notoriamente piene di graffiti e le firme delle centinaia di gruppi che avevano ospitato, i Trees non scrissero mai nulla. Ad eccezione di quell’unico disegno che Van faceva sui muri di qualunque posto in cui suonassimo. Era un ritratto spaventosamente accurato del fratello a brache calate che si scopava un qualche tipo di animale sconosciuto, forse un cane? Una capra? Un lama? Non ho mai capito a quale specie appartenesse quella bestia, ma Lee era riconoscibilissimo e lui che si scopava da dietro l’animale era l’unico biglietto da visita che avessimo mai lasciato in giro. Chiunque avesse conosciuto Lee o l’avesse perlomeno incontrato, avrebbe saputo riconoscerlo al volo. Già solo per questo adoravo Van.

Van lasciò il gruppo. Dopo aver sposato la ragazza sedicenne che aveva messo incinta, si offese a causa della nostra nuova regola: non era permesso far salire ragazze sul furgone per portarsele ai concerti. La prese sul personale, ovviamente, perché in effetti era diretta a lui: gli altri membri del gruppo neanche ce l’avevano la ragazza. Ma sua moglie era davvero insopportabile. A ogni concerto si metteva dritta di fronte a Van e, tra una canzone e l’altra, ma anche per la durata del pezzo, gridava a pieni polmoni neanche fossimo i Beatles allo Yankee Stadium. Van non ci provò neppure a farle cambiare atteggiamento e così istituimmo la nuova regola. E di conseguenza, persi il mio unico alleato.

Foto: Steve Gullick

Ricevetti la telefonata di un amico, un chitarrista che conoscevo, Dylan Carlson. L’avevo conosciuto un paio di anni prima a un concerto all’aperto vicino a un lago di Olympia. Il caldo quel giorno era insopportabile e, pur non conoscendo affatto la sua band, gli chiesi se potevo sedermi un po’ nella loro macchina con l’aria condizionata per fuggire dal bollore del sole. Mi innamorai subito del suo modo pacato, insolito e anticonformista di guardare alla vita e del suo acuto e cinico senso dell’umorismo. Il loro cantante era un logorroico instancabile di nome Slim Moon. Era vestito come Olivia Newton-John nel video Physical: tuta da ginnastica rosa, cerchietto rosa, tutto rosa. Ricordai di essermi meravigliato del fatto che Slim rimasse coglione con Giove (nell’originale stupider e Jupiter, ndr) in una delle loro canzoni. Ma la cosa che mi lasciò davvero a bocca aperta fu il modo in cui Dylan suonava la chitarra. Era a un altro livello.

Il migliore amico di Dylan suonava in una band che era stata ingaggiata per suonare alla Biblioteca Pubblica di Ellensburg con alcuni gruppi locali come spalla, così mi chiese se potevo andare a trovarlo, visto che era un gran fan degli Screaming Trees. Considerata la scena irrisoria di musicisti che suonavano pezzi originali in quel di Ellensburg e il fatto che non sarebbero andate che due anime a un concerto del genere, il tutto condito dalla mia profonda infelicità clinica, ero consapevole che la serata non sarebbe stata divertente, ma accettai ugualmente, convinto di fare un favore a un amico.

All’epoca vivevo in un monolocale senza cucina da $75 a settimana, con una lampadina nuda che pendeva dal muro e un orribile moquette stile anni ’70 impregnata del puzzo dei furetti dell’affittuario precedente. Un bagnetto in condivisione alla fine del corridoio, cupo e pieno di muffa, ospitava l’unico lavandino dell’edificio. In altri termini, una latrina del cazzo dei tempi andati. Il mio unico pezzo d’arredamento era il divano, che mi faceva anche da letto. L’unica porta che dalla mia camera portava all’esterno attraversava un corridoio che dava su una casetta a due piani nella quale viveva la mia ultimissima ex col suo attuale fidanzato. Ogni volta che uscivo da casa, la prima cosa che vedevo erano loro due che pomiciavano sul dondolo di quel loro portico ornamentale circondato da pilastri. L’unico sollievo alle mie preoccupazioni pseudo suicide/omicide derivava dalla masturbazione quasi costante, da un mangianastri usato della Radio Shack e dall’unica cassetta che possedevo: After the Gold Rush di Neil Young. L’ascoltavo in continuazione, dalla mattina alla sera.

La sera del concerto in biblioteca, saltai i gruppi spalla per rimanere qualche minuto a masturbarmi clandestinamente guardando la mia ex dietro a una finestra senza tende che si scopava il ragazzo in una camera illuminata a giorno. Mi sarei anche perso l’ultimo gruppo se non avessi notato una volante che si accostava a un paio di isolati di distanza. Mi nascosi dietro ai cespugli per alcuni istanti di paura, poi mi diressi furtivamente verso la biblioteca e arrivai proprio nel momento in cui il gruppo principale saliva sul palco.

Mentre entravano in scena, rimasi immediatamente basito dal bassista, un gigante di due metri di una ferocia talmente intensa che si notava prima ancora che suonasse una nota. Sembrava scoglionatissimo e io venni istantaneamente calamitato verso di lui. Ammiravo il suo contegno apertamente irritato, perché anch’io mi sentivo così ogni volta che ero sul palco, come se stessi andando a combattere.

Non appena vidi questo bestione che accordava lo strumento, pensai subito ecco il mio bassista. A causa della singolare fisicità degli Screaming Trees, c’era bisogno di un gigante carismatico che sostituisse Van e mantenesse l’equilibrio visivo del gruppo. Quest’uomo era perfetto. Iniziai a formulare un piano per portarlo via da una band della quale non avevo mai neanche sentito parlare.

Ma quando i tre elementi iniziarono a suonare, col loro muro di rumori, la cruda orecchiabilità delle canzoni e la voce del chitarrista mancino, mi resi conto di assistere a qualcosa di speciale. Era probabilmente uno dei migliori gruppi che avessi mai sentito, tantomeno in quella cazzo di Biblioteca Pubblica di Ellensburg. Il concerto finì dopo neanche due o tre pezzi per il solito coprifuoco da paesino e la sua tempistica di merda e il bassista gigante rimase lì a lanciare il basso con una mano in alto verso il soffitto e a riprenderlo, incazzato, per poi rifarlo ancora e ancora fino a che non si spensero le luci della sala.

Stavo lasciando la biblioteca quando mi si avvicinò il cantante.

“Ehi, amico, grazie di esser passato.”

“Siete fantastici! Che storia di merda che questi idioti abbiano spento tutto. D’altronde, questa è Ellensburg.”

“Devo rivelarti di essere un tuo grande fan. Se mai dovesse servirvi un gruppo spalla o se volessi suonare qualcosa insieme, ti prego, chiamami.”

Ci scambiammo i numeri di telefono, scritti a penna sul retro di un volantino del concerto.

“Assolutamente”, risposi. “Ti prendo in parola. Dico sul serio, mi avete lasciato senza parole.”

“Grazie di cuore. Ti prego, chiamami quando vuoi.”

“Puoi contarci”, risposi. Per una volta, dicevo sul serio. Gettai uno sguardo sul pezzo di carta in cerca del suo nome: Kurt.

Tornai al mio rifugio depresso con l’elettricità nei passi e una riscoperta leggerezza di spirito. Non riuscivo a cancellare l’idea che avevo appena assistito a qualcosa di grandioso.

Un paio di settimane dopo, risposi al telefono e mi parlò una voce che non riconobbi, una voce in qualche modo tesa, ansiosa.

“Mark Lanegan?”

“Sì…?”

“Krist Novoselic, il bassista dei Nirvana. Stai ancora cercando un bassista? Non posso più suonare con Kurt. Non sopporto più che le cose debbano essere sempre come vuole lui.”

Rimasi un attimo in silenzio, a rimuginare.

“Sì, stiamo ancora cercando. Adoro il tuo stile e sarebbe fantastico se venissi a suonare con noi. Ma se fossi in te, cercherei di superare i problemi con Kurt e resterei lì. Avete creato qualcosa di speciale.”

Non ho mai parlato a Kurt di quella conversazione. Ci mettemmo poco a diventare amici, bastarono giusto un paio di lunghe telefonate a parlare di ragazze, di musica e della vita. Adoravo Kurt e invidiavo i Nirvana, perché erano pronti fin dalla prima volta che li ascoltai. La differenza tra i Nirvana e i Trees era palese ai miei occhi. I Nirvana erano così dalla prima volta che li avevo visti: canzoni meravigliose, cantante meraviglioso, look meraviglioso, tutto era meraviglioso.

D’altro canto, i Trees litigavano sempre: litigavano l’uno con l’altro, litigavano coi fan, con i promoter e con i buttafuori, litigavano in cerca di una direzione. Tre album all’attivo e ancora non sapevamo cosa cazzo fossimo. Non avevamo altra identità se non la fama per i live sgangherati. Lee Conner impazziva e faceva il palco a pezzi con una ferocia mai vista in un ragazzo della sua stazza. La gente guardava a bocca aperta ma poi tornava alla birra e al resto della propria vita. Le grandiose e pazzesche scenate che Lee faceva ogni sera ci avevano reso una curiosità, un fenomeno da baraccone fruibile solo in quel preciso contesto e in nessuna altra occasione. I nostri album non erano altro che una stupida accozzaglia di mezze idee e pezzi orecchiabili rovinati da testi stupidissimi. Provavo del dolore fisico a pensare a tutte le opportunità che ci stavamo perdendo mentre producevamo un disco di merda dopo l’altro. Volevo fare della musica che fosse presa sul serio, musica che io stesso potessi prendere sul serio, invece di essere lo spilungone che cantava sullo stesso palco del chitarrista folle e falstaffiano. La nostra “carriera” scassata era diventata fonte d’imbarazzo, frustrazione e tumulto. E come se non bastasse, ero stato io ad attivare gli ingranaggi di quel meccanismo. Come un idiota, avevo insistito perché Lee rientrasse nel gruppo e suonassimo le sue canzoni, un passo per il quale mi maledico ogni giorno della vita. Ma contrariamente a tutte le speranze, ci stavamo ancora muovendo verso l’alto e io mi sarei fatto uccidere piuttosto che scendere dalla giostra prima della fine del giro.

Sostituimmo Van con una ragazza presa da una band con la quale avevamo suonato in passato. Si chiamava Donna Dresch. La presenza scenica più irresistibile che abbia mai visto, sembrava la versione femminile e più energica di Keith Richards, la sigaretta accesa che le pendeva dalla bocca, il basso che sventolava da una parte all’altra e la chioma bionda che si dimenava dall’inizio alla fine del concerto. Era difficile toglierle gli occhi di dosso quando era sul palco. Iniziai ad amare i live proprio per questa sua portentosa energia. La simmetria era in qualche modo perfetta, l’abbinamento tra Lee che impersonava un Angus Young di oltre 100 chili e il carisma rock’n’roll di Donna che mi circondavano, insieme all’accattivante routine di lancio e rotazione delle stecche da parte di Pix, seduto dietro di me, contribuivano a creare uno spettacolo incredibile. Sera dopo sera, vedevo che il pubblico era in visibilio per la nuova formazione. Donna era dotata di un raro e magico fascino rock. Van mi piaceva e mi ero divertito ad averlo nel gruppo, ma donna riusciva a portare i nostri concerti a livelli che non avevamo mai raggiunto prima.

Come me, Donna preferiva la compagnia femminile, perciò appena scendevamo dal palco andavamo alla ricerca di ragazze, se non da scopare, perlomeno da guardare, con le quali parlare e sulle quali sbavare. Su o giù dal palco, lei era comunque una bomba e dopo pochissimo tempo diventammo intimi amici . Nel frattempo, Pix e Lee soffrivano in silenzio fuori dalla gang mia e di Donna, con Pix sempre seduto in fondo al furgone, infelice perché neanche lui sopportava Lee.

Lee era il fautore unico della nostra musica e si comportava sempre come se fosse il fulcro, il centro dell’universo. Col suo immenso complesso di superiorità e le richieste e gli atteggiamenti da asilo infantile, mi ero sempre dovuto trattenere molto per non spaccargli il culo. Quando Van era nel gruppo, fungeva da confine naturale tra di noi. Ora che Van non c’era più, mi ritrovavo spesso a contare i secondi prima che un raptus mi facesse strozzare Lee fino a ucciderlo. Il giovane Pickerel, profondamente cristiano, aveva reso silenziosamente ovvio il suo disappunto nei confronti delle mie attività extracurriculari. Era anche pacatamente contrario al modo in cui dirigevo la baracca, come un dittatore auto eletto, e così Donna divenne la mia unica amica nel gruppo, prendendo quindi il posto di Van in più di un ruolo. E la cosa mi faceva piacere; era sicuramente l’elemento migliore della band. Non avevo considerato che il suo naturale magnetismo e il nostro rapporto l’avrebbero resa una minaccia per il fragile regno di Lee.

Una sera, ero andato a Seattle a trovare Kurt e a vedermi un concerto dei Nirvana al Vogue, un popolare dive bar, squallido, piccolo e scuro. Erano i primi nella scaletta dei tre gruppi della Sub Pop Records, ma io ero interessato solo a loro, se escludiamo una lieve curiosità per il secondo gruppo, i Tad. Bruce Pavitt e Jonathan Poneman, proprietari della Sub Pop, mi circondarono prima dell’inizio dello spettacolo.

“Quanto ci metteranno i Trees a lasciare la SST e a fare dei dischi con noi?”, chiese Bruce sorridendo.

“Sei venuto a vedere i Blood Circus, eh?!”, chiese Jon. I Blood Circus erano l’attrazione principale.

“No”, li avevo sentiti e non rientravano nei miei gusti. “I Tad?”, chiese Pavitt.

“I Tad mi piacciono, ma sono venuto per i Nirvana. Sono il gruppo migliore che avete. E di molto. Una delle band migliori che abbia mai ascoltato.”

Non dimenticherò mai il loro sguardo confuso e il modo in cui si guardarono. Pensavano fosse inconcepibile che a qualcuno potessero piacere i Nirvana. Per me era inconcepibile che non fossero consapevoli della grandiosità che avevano tra le mani e che lasciassero che i Nirvana aprissero il concerto a una band palesemente inferiore da un punto di vista musicale. Non erano gli unici a non capirlo.

Kurt mi chiese di provare a convincere Greg Ginn della SST a ingaggiare i Nirvana, perché era un’etichetta seria che produceva un sacco di gruppi che gli piacevano, ma soprattutto per la libertà che garantiva: permetteva ai propri artisti di fare quel che gli pareva. La SST non ci chiedeva mai di sentire né di vedere niente a meno che non fossimo noi a mostrargli qualcosa, mentre l’esperienza di Kurt con la Sub Pop era stata diametralmente opposta. Gli dicevano che pezzi registrare, che copertina avrebbe avuto l’album e addirittura il titolo. Scoprii con grande rammarico che Greg Ginn non era per niente interessato a legare i Nirvana alla SST. Gli mandai una cassetta con la loro musica per ben due volte e intrattenemmo pure tre difficili conversazioni telefoniche, in cui cercai di convincerlo della grandezza dei Nirvana. Telefonate difficili non solo per la sua naturale avversione nei loro confronti, ma perché qualsiasi conversazione era difficile con Ginn, famoso perché di poche parole. I suoi interventi erano inframmezzati da lunghi e antipatici silenzi e riusciva a rendere impossibili anche i discorsi più normali. Eppure, il lato peggiore di quelle interazioni fu che lui, semplicemente e testardamente, non capiva i Nirvana, punto.

Durante la programmazione per registrare quello che sarebbe stato il nostro ultimo album con la SST, Lee and Pickerel mi pugnalarono alle spalle. La vita matrimoniale non si confaceva a Van. Lee e Pix perciò non ci misero molto a richiamarlo nascostamente all’ovile. Un giorno m’informarono bruscamente del fatto che Donna non suonava più con noi. Sarebbe stato Van a registrare e non lei. Tre contro uno, dissero, inutile votare.

“Tre? Come cazzo è possibile che Van abbia votato per il suo rientro? Voi teste di cazzo non avete mai dato a me e a Donna la possibilità di votare! Andate tutti a fanculo! Ma non capite quanto spacchiamo con lei nel gruppo?”

“A me lei non piace e non voglio suonarci mai più”, fu l’ottusa e cupa risposta di Lee.

Il pubblico era attirato magneticamente da Donna. Con Lee, se ci andava bene, il pubblico era al massimo un tantino curioso, ma il più delle volte era disgustato. Sapevo bene che era mosso dalla gelosia. Non poteva essere più semplice e più stupido di così.

Avevo cominciato a fare sempre più affidamento sulla band come ponte verso un futuro diverso. Per quanto mi sentissi all’inferno, perlomeno era un inferno che poteva portare qualcosa di meno diabolico e non volevo abbandonare tutto prima di arrivarci. Toccò a me chiamare Donna per dirle che era fuori. Ero nauseato dal tradimento dei miei compagni ed ero nauseato anche dal mio abbassare la testa alle richieste di quegli imbecilli che mi avevano portare a tradire la mia amica, un talento che non aveva pari. Nel mio cuore, ero assolutamente convinto che la band avesse perso l’unica vera star che avrebbe mai avuto. Fu un gesto che colpì non solo me, ma anche il successo dei Trees: non eravamo mai stati tanto bravi quanto lo eravamo con Donna.

Ero furioso e triste. Fanculo a questo paesino senza via d’uscita e al destino di debolezza e auto sabotaggio al quale ci aveva condannati. Mi ero rotto i coglioni. Accatastai i miei pochi averi in un garage che mio padre teneva ancora in paese, lo stesso nel quale avevo abitato per un inverno con dentro solo un divano, un sacco a pelo e uno scaldino. Dissi al gruppo che, se volevano che cantassi ancora per loro, sarebbero dovuti venirmi a cercare cento chilometri più a ovest. Salii sul retro della moto di un amico e abbandonai le noiose, sporche desolazioni ricoperte di merda di Washington est e mi diressi a Seattle – ero un futuro tossicodipendente, un montanaro, un idiota, un ignorante malato di sesso, una vittima ideale di quella città e di ogni cupezza avesse da offrire.

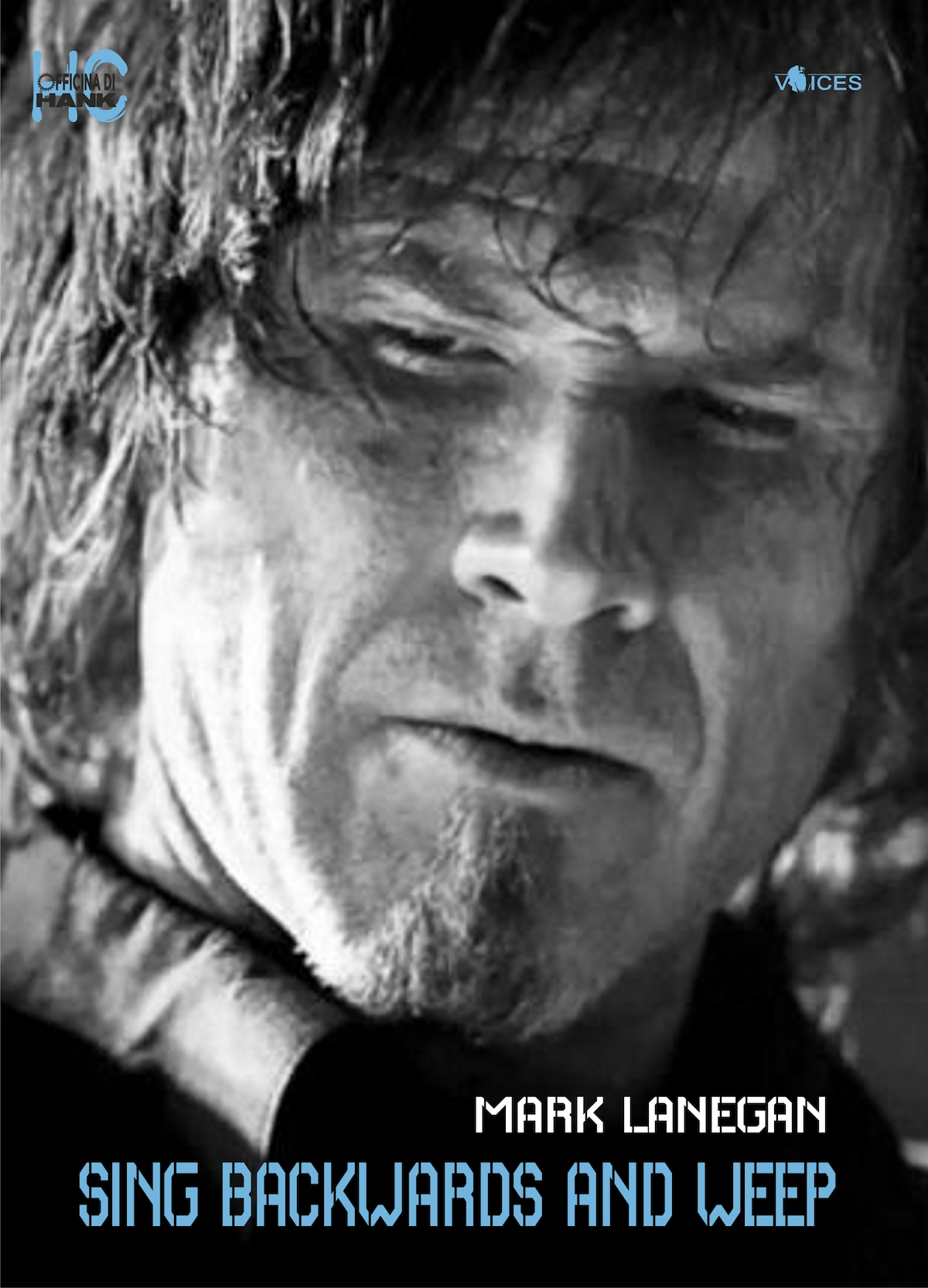

Tratto dall’autobiografia Sing Backwards and Weep, tradotto in italiano da Officina di Hank (350 pagine, 19 euro)