I Foo Fighters e l’arte di sopravvivere

Sono in giro da metà anni '90 e non hanno alcuna intenzione di mollare. Dave Grohl e la sua band sono innamorati della vita e ci parlano di quanto poco importi essere fighi, delle apparizioni in sogno di Kurt Cobain e del perché il rock non debba per forza derivare dal dolore e dal pericolo

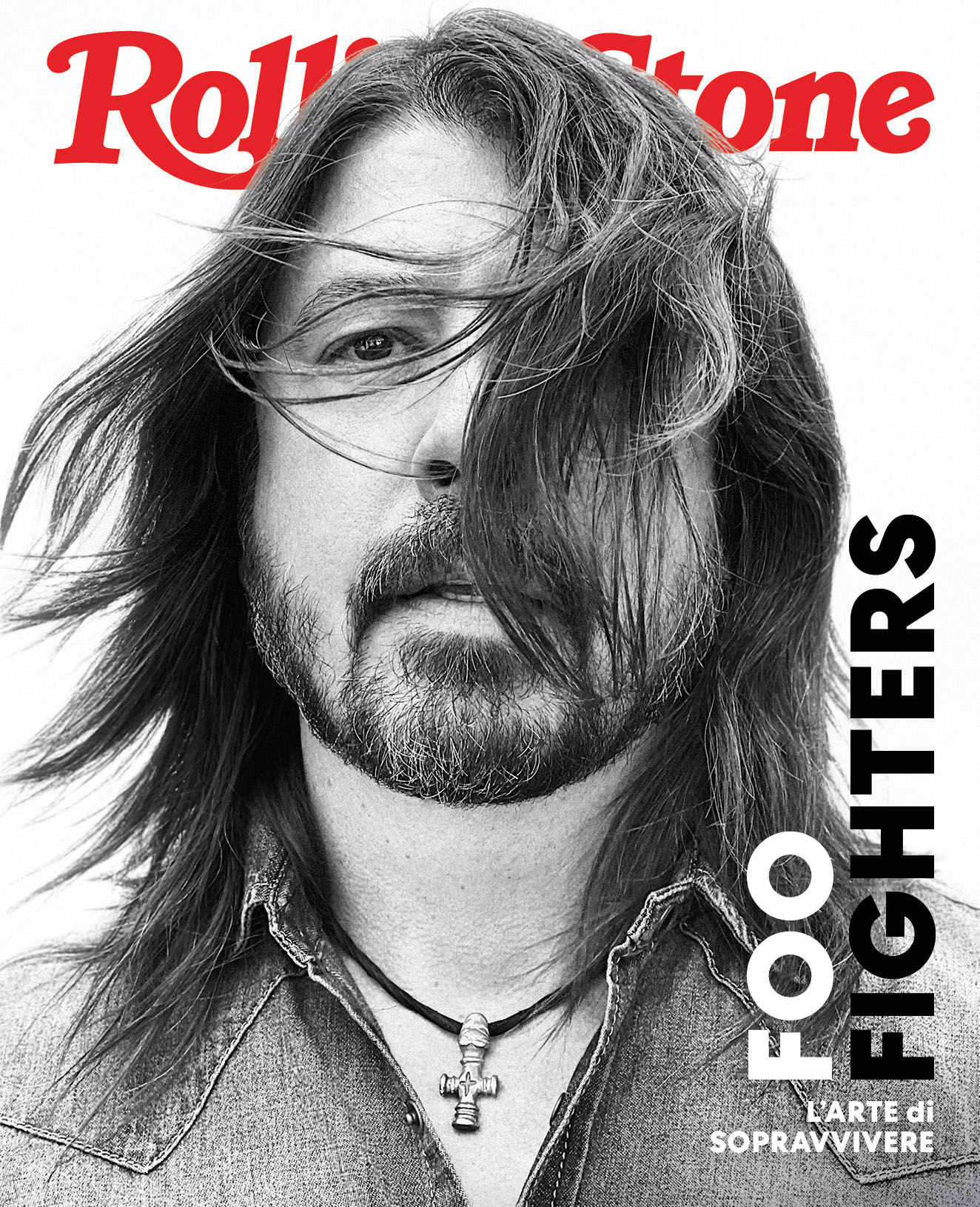

Foto: Jason Nocito per Rolling Stone US

Nemmeno il ricovero in ospedale di una decina d’anni fa per dolori al torace indotti da eccesso di caffeina ha convinto Dave Grohl a diminuire il consumo ossessivo di caffè. Non riesce a dormire granché, al massimo cinque ore per notte, il che fa di lui un «insonne totale». Il fatto è che non vede l’ora di svegliarsi e vivere. C’è sempre un progetto che lo stimola: un documentario da dirigere, un album dei Foo Fighters, un libro, un tour, a volte tutte queste cose insieme. Pensa alla madre insegnante che correggeva le verifiche fino a tarda notte e si mette a lavorare.

«Ho anche tentato di riprendere a fumare erba l’anno scorso nella speranza che mi aiutasse a dormire», racconta Grohl una mattina di metà giugno, a qualche ora dal primo concerto dei Foo Fighters dall’inizio della pandemia. «Poi però mi ritrovavo a guardare video del cazzo su YouTube fino alle 6 del mattino».

Mentre parliamo, Grohl guida per il Westside di Los Angeles la Dodge Ram nera che l’azienda automobilistica gli ha regalato dopo che il musicista è apparso in alcune loro pubblicità. È sveglio dalle 5. Prima ancora di portare una delle tre figlie a scuola, ha lavorato un’ora all’editing della sua autobiografia, The Storyteller – Storie di vita e di musica, che uscirà tra poco. Se non altro non ha perso troppo tempo per scegliere cosa indossare: si è messo i soliti jeans neri, una vecchia t-shirt della birra Yokosuka, anche quella nera, e un paio di Vans color senape nuove di zecca.

Le poche ore di sonno sono zeppe di sogni. Uno in particolare, non esattamente piacevole e talmente vivido da sembrare vero, lo accompagna sin dall’infanzia: gli alieni lo rapiscono e lo portano sulla loro navicella spaziale. Il sogno è il motivo per cui ha chiamato la band col nome usato nel secondo dopoguerra per indicare gli UFO e l’etichetta Roswell Records. Una sensitiva una volta gli ha detto che i rapimenti alieni non sono affatto sogni, cosa a dir poco strana, ma forse intendeva dire che si tratta di una metafora della fuga dell’artista dalla vita di tutti i giorni.

Grohl ha abbandonato gli studi quando aveva 18 anni per diventare il batterista degli Scream, band hardcore di Washington D.C., che l’ha strappato dalla periferia del District of Columbia. A fronte di questa scelta di vita, il padre James Harper Grohl, giornalista e speechwriter, repubblicano conservatore, nonché abile flautista che aveva divorziato dalla madre di Dave quando lui aveva sei anni, ha deciso di disconoscerlo. Si è poi ripresentato con un’auto nuova che Grohl sospetta abbia comprato coi soldi messi da parte per il college. Il disconoscimento è stato temporaneo, ma in seguito James ha avvertito Dave che il suo successo musicale non sarebbe «mai durato». Il ragazzo l’ha presa come una sfida.

Foto: Jason Nocito per Rolling Stone US. Grooming: Gina Monaci. Styling: Stephanie Tricola. Camicia di Dave Grohl: Saint Laurent at Mr. Porter. Stylist assistant: Natasha Bock

Molto tempo fa Dave ha perdonato e si è riconciliato con il padre, ora scomparso. Non ha caso, ha chiamato la sua secondogenita Harper. Oggi capisce il punto di vista del genitore «al mille per cento», come dice ridendo. «Mi è assolutamente chiaro il motivo per cui mi diceva: “Ti prego, non salire su quel van con quei sei tizi: puzzano e sono più vecchi di te. Finirai per passare dei mesi in qualche casa occupata in Europa”». A quel tempo niente avrebbe potuto fermarlo. Il giovane Dave improvvisò una seduta spiritica di fronte a un altare decorato col numero 606 e il logo a tre cerchi creato da Bonham per Led Zeppelin IV per chiedere all’universo una carriera musicale di successo. Quando l’ha effettivamente ottenuta, «ho avuto paura di aver venduto sul serio l’anima al diavolo. Quando verrà Satana a reclamare il contratto che ho firmato?».

La band successiva sono stati i Nirvana. E dopo quella, i Foo Fighters. Pensato inizialmente come esperimento, è diventato rapidamente un gruppo a tutti gli effetti e il legame con i membri è sempre più forte: il bassista Nate Mendel e il chitarrista Pat Smear sono i due componenti originali, a cui si sono aggiunti il batterita Taylor Hawkins, il chitarrista Chris Shiflett e, per ultimo, il tastierista Rami Jaffee, in arrivo dai Wallflowers, altra band reduce dagli anni ’90.

I Foo Fighters saranno la seconda band di Grohl a entrare nella Rock & Roll Hall of Fame, un traguardo sul quale non vuole dilungarsi più di tanto. «Voglio dire, quando stai scalando una cima l’ultima cosa che vuoi fare è guardare in basso perché ti cagheresti sotto dalla paura. Quindi non lo faccio».

Grohl si ferma a un semaforo, apre il finestrino del SUV, accende una sigaretta e fa un tiro lungo e indeciso. Per un po’ aveva smesso di fumare. Ora sta cercando di smettere di nuovo, anche in vista del tour imminente.

Ha trascorso gran parte dei suoi 52 anni di vita sul palco e in giro per il mondo, e tutto questo fa parte del suo inconscio. «I miei sogni sono sempre intrisi di ansia da performance», racconta. «Di solito sono legati ai Nirvana. Tipo che Kurt è ancora vivo e stiamo facendo un concerto e sono felice che il pubblico ci possa vedere di nuovo. E invece salgo sul palco e vedo che le mie bacchette sono grandi quanto due pali della luce. E la gente inizia a uscire». Aggiunge, con una vocina flebile: «No, no aspettate!».

All’inizio coi Foo Fighters è stato strano, tutti volevano conoscere i dettagli di un dolore ancora vivo, ma Grohl ha da tempo capito come parlare di Cobain. Quest’anno ricorre il trentennale di Nevermind e Smells Like Teen Spirit, il che significa che sono più lontani nel tempo di quanto lo fosse l’LP di debutto dei Beatles quando i Nirvana mettevano piede nei Sound City Studios il 2 maggio 1991 (quando Jaffee ha detto a Grohl che il frontman dei Wallflowers Jakob Dylan evitava le interviste perché ormai erano diventate «incentrate su mio padre Bob», Dave gli ha risposto: «E non pensi che tutte le mie finiscano per parlare della storia di Kurt?»).

Nella vita reale, Cobain era amico di Grohl, compagno nella band e per breve tempo coinquilino disordinato (insieme a una tartaruga sul cui terrario il batterista tamburellava di notte). Sono anni ormai che è stato trasformato in leggenda, in tragedia, in un viso stampato sulle magliette. Poco dopo la sua morte, Grohl è fuggito nella campagna irlandese, per poi uscire di testa quando ha visto la faccia di Kurt sul petto di un ragazzino. Anche la figlia maggiore, Violet, cantante di talento e fan dei Nirvana, gli chiede spesso di Kurt. Poco tempo fa ha voluto sapere se fosse timido. Ultimamente Grohl ne parla quando ne ha voglia.

Durante quella che lui chiama «questa cosa della pandemia», Grohl ha iniziato a sognare un nuovo tipo di concerto. «È più una festa in cui salgo sul palco, vedo il pubblico e ce ne stiamo faccia a faccia per un minuto o due. Spero che succeda davvero». E in effetti sarà così solo sei giorni dopo al Madison Square Garden di New York, quando si troverà di fronte a una folla tutta vaccinata, senza mascherine, piena di ottimismo sfrenato da fine pandemia e ancora ignara della variante Delta. «Ehi», dirà loro, «mi sembra proprio di vivere quel mio sogno ricorrente».

“It’s times like these you learn to live again”, canta Grohl all’apertura del concerto al Garden su un palco quasi buio. Quando arriva il boato del pubblico in risposta alle sue parole, lui china la testa all’indietro e chiude gli occhi per godersi il momento. Times Like These è una canzone post 11 settembre adattata a inno dell’era della pandemia, ma potrebbe anche essere la dichiarazione d’intenti dei Foo Fighters. Per dirla come la pensa lo stesso Grohl, lui è un McCartney, non un Lennon, e se il suo lavoro è regalare al mondo silly love songs, stupide canzoni d’amore, l’oggetto di quell’amore tende ad essere la vita stessa.

Nate Mendel e Pat Smear. Foto: Jason Nocito per Rolling Stone US

Chiedete a Smear, che prima di unirsi ai Foo è stato il chitarrista dei Germs, la leggendaria band punk di Los Angeles («Quando i Germs erano agli inizi», racconta, «eravamo noti come il peggior gruppo con i peggiori musicisti della scena di L.A. Poi siamo migliorati e il titolo è passato alle Go-Go’s, che è il motivo per cui adoro i nuovi ingressi nella Rock & Roll Hall of Fame di quest’anno»). Nel 1980 il frontman dei Germs, Darby Crash, morì di overdose volontaria e Smear passò dieci anni a girovagare in autostop per Los Angeles, suonando qua e là e lavorando come comparsa in alcuni programmi televisivi e qualche film. «Il look punk-rock a quei tempi era richiestissimo in TV e al cinema», racconta. Nel 1993 Kurt Cobain gli ha chiesto di diventare il secondo chitarrista dei Nirvana e Smear è andato in tour con la band per otto mesi. Poi anche Cobain se n’è andato. «Dave ama la vita», racconta Smear. «E mi piace tantissimo, perché nella band in cui suonavo prima di unirmi a lui nessuno l’amava tanto».

«Beh, guarda le vite che facciamo», risponde Grohl. «Potremmo mai non amarle?». Poi continua, con tono più serio: «Eravamo ragazzi e venivano da band finite prematuramente, ma che avevano ancora qualcosa da dire. Quindi abbiamo pensato che questo percorso ne fosse la continuazione e che il nostro gruppo dovesse celebrare la vita. Perché non farlo in tutti i modi possibili?».

Molto tempo fa, Grohl ha osato insistere su un’eresia generazionale, ovvero che far parte di una band possa essere una cosa… piacevole. «Chiaramente a volte vengo preso a male parole per la mia idea che la musica debba essere leggera e divertente», continua. «C’è questa idea che il rock’n’roll debba nascere dal dolore, come una sorta di tortura, che debba essere pericoloso. Ma proprio perché ho vissuto tutta quella merda sulla mia pelle, non posso essere d’accordo. Non è quello che mi ha spinto a iniziare a fare musica. “Voi private il rock’n’roll del suo aspetto più pericoloso”. Sai quante volte ci viene fatta questa critica? Non passa giorno che non la senta. E io vorrei rispondere: “Ah sì? Allora perché non lo correte voi il pericolo?”».

È semplicemente fatto così. Oppure ha scelto di esserlo. Grohl appartiene a una generazione segnata dal divorzio dei genitori, sebbene oggi lo consideri una benedizione. Si sente fortunato ad essere rimasto sotto la custodia della madre creativa ed empatica, Virginia Grohl. Nel suo libro, From Cradle to Stage, la madre ha scritto: “Rassicurate i vostri figli, dite che vedete in loro dei vincenti e non una delusione come altri potrebbero suggerire”, consigliando di nutrirli di “supporto e determinazione.”

«L’estetica della generazione X era basata sull’avere avuto un’infanzia disfunzionale», spiega Dave. «Non posso dire che per me le cose siano andate così. Nella casa dove sono cresciuto ero libero di diventare me stesso. Se avessi vissuto con mio padre a Capitol Hill ci sarebbero state molte più tensioni. Posso dire in tutta onestà che la mia infanzia mi è piaciuta molto. Non ho avuto grossi problemi, a parte il fatto che ero un coglione, prendevo brutti voti e saltavo la scuola». Succedeva anche alle elementari, «rimanevo a casa a dare fuoco a qualsiasi oggetto». È comunque riuscito a mantenere il controllo, come sarebbe successo nella vita da adulto.

E così Grohl e i Foo Fighters sono sopravvissuti. Sono andati avanti ben oltre il punto in cui essere fighi era un’opzione. «A dire il vero, non so se ci siamo mai sentiti fighi», aggiunge. Agli inizi, Dave ha dovuto combattere contro la sensazione che i Foo non dovessero nemmeno esistere, che in qualche modo fosse inappropriato formare una band dopo i Nirvana. «Mi dicevo: “È inevitabile, il pubblico non lo accetterà mai”. E in effetti c’erano persone, anche amici, che si sentivano offese. E io pensavo: “Ma come osano? Questo è il mio modo di andare avanti con la mia vita”. E mi trovavo a fare interviste dove mi chiedevano: “Chitarre distorte, fragore di piatti, urla: avevi intenzione di ricreare il sound dei Nirvana?”».

Grohl ha iniziato a sentirsi estraneo alle mode musicali del momento molto prima che il rock smettesse di essere mainstream. Ha risposto all’ascesa del nu metal andando in direzione opposta, dando sfogo al suo lato più melodico con There Is Nothing Left to Lose del 1999. «E a un certo punto, all’improvviso, non c’è nessuno che non indossi una cazzo di cravatta sottile e non ascolti i Joy Division. E noi dove ci inseriamo in tutto questo? Non ci inseriamo, semplice! Siamo solo dei tipi che vogliono fare dei video rock divertenti. Che ci vuoi fare?».

Per immaginarsi che aspetto avrebbe avuto Dave Grohl da adulto, non serviva photoshoppare una sua foto di quando aveva 27 anni. Eccolo qua, in forma, con le spalle sempre larghe e la testa piena di capelli. Più o meno. «Ho anch’io le mie insicurezze», racconta. «Quando mi guardo nello schermo vedo solo questa chiazza pelata». Si vergogna dei suoi incisivi che dopo venticinque anni passati a sbattere la faccia contro la superficie metallica dei microfoni hanno perso lo smalto. «Sembra che mi faccia di metanfetamine, cazzo, ma giuro che la colpa è dei microfoni».

Tutti i membri dei Foo Fighters hanno figli e li mettono al primo posto nella programmazione dei loro impegni. Pat Smear, ad esempio, che grazie al suo look da fattone nel 1981 appare nel famigerato documentario sulla cultura punk The Decline of Western Civilization di Penelope Spheeris (ma che è pure un grande fan di Mariah Carey e delle Spice Girls), ama essere padre più di ogni altra cosa. «Nella scuola dei miei figli», racconta Smear, «come in tutte le scuole, c’è la band dei papà, hai presente? Io ci scherzo sempre su: “Faccio già parte di una band, una migliore! Non credo proprio di voler partecipare!”».

«La mia vita in una serie di post-it color arcobaleno», dice Grohl, ridendo come un pazzo. Sta guardando la selezione di momenti chiave della sua carriera (“Dave entra nei Nirvana!”) appesa alle pareti dell’ufficio del suo quartier generale nella San Fernando Valley. È rimasta lì dopo un episodio di From Cradle to Stage, la sua ultima serie tv basata sul libro scritto dalla madre. Siamo allo Studio 607, la sua nuova immacolata struttura dedicata alla produzione cinematografica e televisiva. «Dopo Sonic Highways», racconta, riferendosi all’album e alla serie HBO, «volevo a tutti i costi portare avanti progetti di questo genere».

Per un po’ ha valutato offerte di collaborazioni a film, ed è andato molto vicino a dirigerne uno basato sulla vera storia di quando nel 1975 i Kiss visitarono una piccola città del Michigan. Non è però certo di essere tagliato per il ruolo. «Non mi ci vedo a incoraggiare un attore a mostrare le sue emozioni».

Il fatto che un po’ di energia sia stata sottratta alla musica forse è stato un bene. Per Sonic Highways del 2014 i Foo hanno registrato spostandosi per tutto il Paese, immergendosi nelle scene musicali locali, dal blues al go-go, ma finendo comunque per realizzare un album che suona un sacco come i Foo Fighters. In uno degli episodi c’è una scena in cui Grohl istintivamente mette il veto a dei fraseggi di lap steel che ritiene essere troppo stile Nashville. Ma i loro due ultimi album, Concrete and Gold del 2017 e Medicine at Midnight, fanno capire che in fin dei conti un’evoluzione è in atto. L’ampio vocabolario musicale del nuovo produttore Greg Kurstin è stato certo di aiuto, ma Grohl ha iniziato a permettere agli altri membri della band di sovraincidere anche in sua assenza. «A un certo punto ho capito che il bastone fra le ruote dei Foo Fighters ero io», racconta. «Mi sono detto che dovevo fare un passo indietro e vedere come buttava».

Chris Shiflett e Rami Jaffee. Foto: Jason Nocito per Rolling Stone US

Nel retro dello Studio 607, lontano dai pavimenti in legno levigato e dalle più sofisticate attrezzature di registrazione, c’è una stanzetta grande quanto un garage di periferia, super incasinata e stipata di amplificatori e strumenti: è qui che i Foo hanno fatto le prove prima del loro ritorno sul palco. «Preferiamo farlo in uno spazio piccolo come questo perché in un certo senso rende il gruppo bello compatto», spiega Grohl. «Il rumore è assordante e io sono uno di quei coglioni che non usa protezioni acustiche».

All’inizio esisteva solo lo Studio 606, alla porta accanto, che Dave ha iniziato a costruire nel 2004. I corridoi sono pieni di cimeli, dalla pistola laser della copertina del primo album al disco di platino di Nevermind, passando per qualche ritratto d’autore di grandi del rock: Dave è particolarmente affezionato a una foto di Eddie Van Halen con Brian May e Tony Iommi scattata nel 1978 da Ross Halfin. Lo Studio 606 alla fine è diventata la sede della leggendaria console Neve che vediamo nel suo primo documentario, Sound City, e i Foo ancora oggi a volte registrano lì: lo hanno fatto anche per la loro recente, allegramente inutile raccolta di cover dei Bee Gees. La struttura serve anche, dice Grohl, «come posto dove riporre tutte le nostre carabattole. Quindi, quando partiamo per un tour, i camion si fermano letteralmente a quella porta e poi partiamo».

Dopo il giro dello studio, iniziamo il nostro lungo viaggio per L.A., dove Grohl ci indica alcuni luoghi per lui storici, incluso il bungalow di Laurel Canyon dove si ritrovò a vivere quando il suo ultimo tour con gli Scream si concluse con la sparizione del bassista della band. Dave andava avanti a scatolette di fagioli e grazie alla generosità delle due inquiline della casa, una delle quali era la sorella del chitarrista degli Scream, che di lavoro facevano la lotta nel fango. Finché gli giunse voce che una band di Seattle cercava un batterista.

Mentre guida, non perde occasione di saltare da un aneddoto all’altro, com’è solito fare. Ci racconta che qualche mese fa Mick Jagger gli ha chiesto di suonare la batteria in un pezzo solista, Easy Sleazy. «A volte mi chiamano e mi fanno: “Ehi, stiamo registrando un pezzo e vogliamo che risulti grezzo e imperfetto. Che ne dici, ti andrebbe di suonare la batteria?”. Mai una volta che mi chiamino per qualcos’altro, che ne so, un remake dei Toto».

Questo, a sua volta, gli ricorda il suo primissimo concerto post-Nirvana come batterista dell’all-star alternative rock band per la colonna sonora di Backbeat, il film del 1994 che racconta dell’esperienza dei Beatles ad Amburgo. Scambiò Greg Dulli degli Afghan Whigs per un sosia professionista di John Lennon, e vide il produttore Don Fleming che provava a insegnare a Thurston Moore dei Sonic Youth i più semplici accordi di chitarra: «Questo è un La, questo è un Re», ricorda Grohl, e scoppia a ridere quando gli dico che una volta, senza volerlo, con quella colonna sonora ho decretato la fine di una festa: «È successo anche a me un paio di volte», dice. «Ma non è niente in confronto a trovarsi in una discoteca polacca alle due del mattino e convincere il DJ a mettere su una canzone dei 311».

Di recente ha anche suonato per un pezzo ancora inedito di Miley Cyrus che una volta ha fatto sballare di brutto Dave e Smear nel backstage della cerimonia della Rock & Roll Hall of Fame. «Miley sta diventando una vera rockstar, mi piace troppo questa cosa. Un mesetto fa sono andato allo studio di Greg Kurstin per portargli un rullante per il figlio e lui mi fa: “Ce li hai cinque minuti? Sto provando a fare una base di batteria per questa nuova canzone di Miley Cyrus ma faccio schifo. Non è che mi faresti un paio di registrazioni?”. Quindi credo proprio che sarò nel suo prossimo album».

Ieri sera, a una festa di compleanno, un musicista che lavora con Cyrus e Taylor Swift gli ha detto che quest’ultima ha in programma di registrare da capo tutto il suo repertorio per ostacolare il colosso discografico che ha comprato i diritti dei suoi master. Grohl è rimasto molto colpito e al riguardo ha commentato: «Sei una grande, cazzo! Non c’è furia infernale peggiore di una donna tradita. Ora ho quasi paura di lei! Se mi trovassi in quella situazione, sarei troppo preso. È super nerd. Ti giuro, è troppo bello». Anche Grohl una volta ha provato a trascinare la sua band in un progetto simile, sebbene più piccolo: l’idea era quella di rifare con la formazione attuale l’album di debutto, che Dave aveva inciso da solo in sei giorni passando da uno strumento all’altro. «Ero davvero convinto della cosa. Volevo che suonasse come gli Styx e invece sembra una registrazione da garage. Ma tutti mi dicevano: “Non ci provare neanche, il pubblico ci si pulirebbe il culo con un disco del genere”».

L’ex Nirvana non ha più l’ansia da palcoscenico, ma l’uomo che riveste l’indesiderabile ruolo di suo batterista è tesissimo. «Sono molto nervoso per stasera», racconta Taylor Hawkins, seduto nella dépendance dietro alla piscina della sua proprietà a Hidden Hills, che il musicista ha trasformato in studio e circolo rock’n’roll con grande disappunto della moglie. I Foo Fighters si esibiranno stasera in un locale di Los Angeles in un concerto di riscaldamento in vista del tour. Saranno di fronte al loro pubblico per la prima volta dopo 18 mesi e Hawkins non riesce a pensare ad altro.

«Sto malissimo», dice. Si sente in colpa ad ammetterlo, ma è contento che, dopo 28 anni senza mai una pausa, la pandemia gli abbia dato una tregua dai suoi nervi e dalla pressione di sentirsi all’altezza. «Sto cercando in tutti i modi di trovare il modo di mantenere l’intensità di un ragazzino nel corpo di un cinquantenne», racconta. «E non è affatto facile».

Taylor Hawkins. Foto: Jason Nocito per Rolling Stone US

Hawkins sfoggia il suo solito look: pantaloncini da surfista e torso nudo. Il fisico abbronzato e scolpito, frutto di continui allenamenti in bicicletta, somiglia sempre più a quello di Iggy Pop («Quando sono arrivato in California per la prima volta», racconta Grohl, «davo per scontato che tutti avessero l’aspetto di Taylor Hawkins»). A un lato del suo studio c’è una batteria e alle pareti sono appese chitarre elettriche e bassi. Tutte le altre superfici sono ricoperte da poster, ritagli di giornale e cimeli dei suoi idoli rock tra cui i Queen, i Jane’s Addiction (Hawkins ha side project sia con Perry Farrell che con Dave Navarro), i Van Halen, David Bowie e i Police. «Quanto spacca questo posto?», mi chiede. Spacca parecchio, direi.

Hawkins è il meno punk-rock dei Foo Fighters, ma è stata la sua fede nel potere del rock da stadio a indirizzare la band a scegliere location più grandi e un’idea di spettacolo più sfacciato. «Quando è entrato nella band eravamo piuttosto scombinati», racconta Nate Mendel. «La cosa non ci turbava finché lui ci ha detto: “Aspettate un attimo, e se invece diventassimo bravi? Perché non impariamo a migliorare come gruppo e a fare più attenzione ai nostri concerti?”, Io ci volevo provare» (a John Silva, storico manager della band, piace pungolare Hawkins riguardo i suoi gusti: «Mi dice: “Quando tutti ascoltavano il punk rock tu ascoltavi i Winger”. “Non ho mai ascoltato i Winger, stronzo!”. Adoro Silva»).

Da quando Hawkins è entrato nei Foo Fighters come secondo batterista nel 1997, chiunque lo incontri gli fa la stessa domanda: come ci si sente a essere il batterista di Dave Grohl? Gliel’ha chiesto anche Axl Rose, uno dei suoi idoli. E quindi, com’è? «Sono ricco», risponde Hawkins con una risata. «Ecco come ci si sente ad essere il batterista di Dave Grohl. Prossima domanda?».

In realtà non è stato facile, specialmente agli inizi. Il primo batterista dei Foo Fighters è stato William Goldsmith, assoldato da Grohl insieme a Mendel dopo averli visti in un’esibizione con la loro band Sunny Day Real Estate che, fortunatamente per lui, si stava sciogliendo. Nel secondo album dei Foo Fighters, The Colour and the Shape, Grohl decise di reincidere le parti di batteria di Goldsmith e grazie al suo tocco bestiale anche i pezzi che non funzionavano sono diventati classici del rock moderno. L’idea era che Goldsmith rimanesse e ci riprovasse con l’album successivo, ma quell’esperienza è stata per lui devastante e ha mollato la band.

Hawkins ha fatto amicizia con Grohl nei backstage di festival europei dove Taylor suonava con Alanis Morissette e per i Foo Fighters è stata una scelta ovvia. Quando la band ha iniziato a registrare il terzo album There is Nothing Left to Lose, però, Hawkins era terrorizzato. «In studio ero bloccato», racconta Taylor, che a dire il vero al tempo non perdeva occasione per fare festa. «L’ultimo batterista era stato licenziato, quindi non sapevo come affrontare la cosa. E il produttore non lo diceva apertamente, ma dalla sua espressione era chiaro che avrebbe voluto che fosse Dave a registrare la batteria. Glielo leggevo in faccia: “Chi me lo fa fare di stare qua a perdere tempo e guardare questo che cerca di imparare la traccia seguendo il click?”».

«A un certo punto sono andato da Dave e gli ho detto: “Senti, io non penso di farcela”», racconta Hawkins, con le lacrime agli occhi al solo ricordo. «E quello che mi ha risposto mi lascia ancora senza parole. Mi fa: “In questo album la batteria la suoni tu”. Ho fatto metà del disco, e solo perché lui mi ha tenuto per mano, come farebbe un fratello maggiore o il tuo migliore amico. Ed è questo il motivo per cui oggi siamo ancora qui».

C’è stato un altro periodo difficile. Dopo che Hawkins si è ripreso da una overdose quasi fatale nel 2001, c’è voluto del tempo prima di «uscire dalla nebbia». E poi si era anche convinto che in qualche modo i Foo Fighters dovessero essere totalmente democratici. Allo stesso tempo, era furioso con Grohl per aver inciso Songs for the Deaf con i Queens of the Stone Age e per essere stato in tour come loro batterista. Grohl, a sua volta, era offeso che Hawkins non fosse andato a vederlo suonare con i QOTSA.

«Abbiamo avuto una grossa discussione perché mi comportavo come un emerito idiota», racconta Hawkins. «E lui mi ha detto: “Sai che c’è, ti dico una cosa. Questa è la mia band, le cose stanno così. Se non ti piace, quella è la porta”. Gli ho detto che me ne andavo». Ma Hawkins ha cambiato subito idea, è andato a vedere Grohl suonare con i Queens of the Stone Age e ha capito che doveva «accettare che era il miglior batterista al mondo e io lo stronzo che deve fare quello che gli viene detto, quello che prova a suonare Everlong come fa lui, ma non ci riesce».

«Credo che Taylor sottovaluti la sua importanza in questo gruppo», racconta Grohl. «Forse perché non è il batterista della formazione originale, ma cosa saremmo senza di lui? Riesci a immaginarlo? Sarebbe una cosa completamente diversa… Le sue insicurezze lo spingono a dare sempre di più».

Alla fine, Hawkins è felice di aver accettato la leadership di Grohl. «È una belva», dice Taylor. «Non c’è competizione… Io facevo lo spaccone, volevo imporre le mie idee. Ma poi mi sono reso conto che le sue erano migliori». A volte quelle idee si sono rivelate persino meglio di quanto sperasse, come nel brano del 2017 Sunday Rain. «Ho cantato uno dei pezzi in un album dei Foo Fighters, in cui ho messo tutte le mie armonie degli Eagles e dei Queen: alla batteria c’era Paul McCartney. Ho dei pezzi miei tipo Wings e tutto grazie a Dave».

Anche quando le sue idee vengono rifiutate, Hawkins se ne torna alla sua «casetta accanto a quella dei Kardashian», dice ridendo, «e lavoro ai miei cazzo di album con i miei amici sfigati di cui non frega niente a nessuno».

Due giorni dopo il concerto al Madison Square Garden, Grohl è in una stanza d’hotel a New York e parla delle conseguenze fisiche «tremende» del primo show dopo tanto tempo. Indossa occhiali dalla montatura pesante. I jeans sono neri, le Vans stavolta sono a scacchi e la T-shirt nera è quella dei Kill Birds, una band di Los Angeles. Ha quello che chiama «headbanger’s hangover», ma non è niente in confronto al dolore derivante dal colpo di frusta.

«Correre su e giù per il palco non è più facile come una volta, sai?», racconta. «Ci sono dei muscoli che usi solo quando provi a cantare di petto correndo. È come fare gli addominali e cantare Who Are You per tre ore. Molto stancante. Ed è lì che sforzi il collo». Non fa esercizi particolari e racconta che durante la pandemia Mick Jagger ha affittato uno studio di danza per tenersi in forma. Forse anche lui dovrebbe prenderne uno per «urlare e correre in cerchio». Fa un tiro dalla sigaretta elettronica: ha già trovato un ottimo sostituto per quelle normali.

Dave Grohl. Foto: Jason Nocito per Rolling Stone US

Nonostante il dolore, vuole continuare. «Non credo proprio che allenteremo il ritmo», dice. «Rimango sempre esterrefatto quando vado a concerti di gente come Paul McCartney. Fa un soundcheck di un’ora e mezzo solo per i fan, in cui ripercorre tutto il repertorio che non sarà in scaletta quella sera. Poi va a cena, torna sul palco e si esibisce per tre ore, cazzo! E non è finita: dopo sta fuori tutta la notte ed è l’ultimo a tornare a casa. Mi chiedo come faccia… da dove la prende tutta quella energia?».

Probabilmente dallo stesso luogo in cui la trova Grohl. «Beh, credo che alla fine non smetti mai di essere il ragazzino che si sedeva per terra in camera sua e suonava tutti i pezzi del suo album preferito».

Ha qualche vaga idea per il prossimo disco dei Foo Fighters, ma non ha ancora buttato giù niente. «Ogni nuovo album è sempre la risposta a quello precedente», dice. «Quindi ora ci diciamo che sarà un disco prog rock assurdo».

Sa anche troppo bene che a settembre cade il trentesimo anniversario di Nevermind, ma ormai ha finito gli aneddoti. «Insomma, che altro c’è da dire onestamente? Mi sono reso conto che ogni cinque anni dovrò fare la stessa conversazione. Sono certo che i Dinosaur Jr. abbiano fatto il loro album allo stesso modo. Non avevamo la sfera di cristallo o una formula magica».

Nel suo libro, Grohl parla di come fissava il piede di Cobain, aspettando che pestasse il pedale della distorsione per passare alla parte “piena” delle canzoni. «Un attimo prima che pigiasse il pedale, per segnare il cambio», scrive, «esplodevo in una rullata con tutta la mia forza, come una miccia che si consuma velocemente dentro una bomba».

«Le sue Converse erano il direttore della band», dice Grohl. «Avevamo davvero una delle strutture più semplici, c’erano solo quattro elementi: la batteria, la chitarra, il basso e la voce di Kurt. Fine. Quindi nell’arrangiamento dei pezzi non c’era la tipica struttura tra bridge, strofa e ritornello. Avevamo pure una canzone che si chiamava Verse Chorus Verse, perché insomma a chi cazzo interessa quella roba?».

Qualche volta, Grohl, Krist Novoselic e Smear suonano insieme in una sorta di rievocazione dei Nirvana. La loro performance più recente è stata lo scorso gennaio a uno spettacolo di beneficienza, con St. Vincent e Beck alla voce. «L’evento era stato organizzato da Linda Perry e ci ha chiesto se volevamo suonare con i Foo Fighters, ma erano le vacanze di Natale quindi erano tutti via. Allora mi sono detto: “La gente è stufa di Everlong. Cosa posso fare? Quasi quasi chiamo Krist e Pat».

Avevano bisogno di un altro cantante e Grohl alla fine ha chiesto alla figlia tredicenne Violet, dal grande talento musicale, se fosse interessata. «È la musicista più brava di casa, più di me, più di mio padre», racconta. «I talenti che ha ereditato finora superano di gran lunga chiunque altro nella famiglia». Violet ha scelto Heart-Shaped Box, la contorta ode d’amore di Kurt a Courtney Love. («Lo sai che parla della mia vagina, vero?», ha chiesto sui social Courtney a Lana Del Rey quando qualche anno fa ne ha fatto una cover).

«Oh cazzo, ha scelto la più cupa di tutte», dice Grohl, «Come genitore sono un fallimento! E invece è stato fantastico. E la cosa più bella è che è stata una rappresentazione dell’estetica originale dei Nirvana proprio perché a cantare era una ragazzina che attraversa quegli anni difficili in cui scopre la sua identità». Alla fine, è stata una performance emozionante. «Ero abituato a suonare quella canzone con Kurt di fronte. E invece quando guardavo davanti a me e vedevo Violet… Ho picchiato sulla batteria come un pazzo. I tamburi non erano grandi abbastanza per quello che stavo facendo. È stato assolutamente fantastico».

In quasi tutti i concerti, i Foo suonano Walk, il pezzo del 2011 che contiene alcune delle parole più audaci che Grohl – o chiunque altro, in realtà – abbia mai scritto. «Ogni volta che canta la frase “I never want to die”», dice Smear, «lo guardo e penso a Kurt. Ogni singola volta. Perché Kurt era “I hate myself and I want to die”. E questo è l’esatto opposto. Mi piace così tanto essere circondato da gente che ama la vita».

Smear ha indovinato l’ispirazione dietro alla canzone. «Viene bene o male dal giorno dopo la morte di Kurt», racconta Grohl, con la voce un po’ più sottile del solito. «Quella mattina mi sono svegliato e mi sono reso conto che non c’era più. Io esisto e mi alzo, lui no. Mi preparo un caffè, lui non può più farlo. Accendo la radio, lui non lo farà. Per me è stata una grandissima rivelazione. Nella vita a volte capita di entrare in crisi e di sentire che non c’è via d’uscita, ma in realtà, se consideri quella crisi come un puntino lampeggiante sul tuo radar, andare avanti diventa più facile. E allora mi sono detto: “Non voglio che altri debbano sentirsi come mi sono sentito io quella mattina”».

Ci crede davvero. «Dico sul serio. Non voglio morire, cazzo! Lo so che è inevitabile, ma non voglio. Sarà una vera rottura di coglioni». Una volta tanto fa una pausa. Poi sorride, mostrando i denti malandati. «Combatterò fino alla fine».

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.