È facile dare per scontati i Velvet Underground. Sono passati quasi quarant’anni da quando Brian Eno ha enunciato una massima che da allora è stata ripetuta tante di quelle volte da diventare un cliché: tutti quelli hanno comprato una delle prime 30 mila copie dell’album di debutto del gruppo The Velvet Underground & Nico hanno poi messo in piedi una band

Quanti artisti hanno rubacchiato dai Velvet, dalle loro jam d’autore, dall’aura heroin chic, di testi modello Memorie del sottosuolo, e questo senza sentire il bisogno di dichiararlo apertamente. Pur rimanendo sotterranea, l’influenza esercitata dal gruppo è arrivata a quell’outsider-diventato-pifferaio-magico di David Bowie, al degrado degli Stooges, al senso di vulnerabilità che si fa poesia dei R.E.M., agli assalti chitarristici dei Metallica, agli esperimenti atonali dei Sonic Youth, alla newyorchesità degli Strokes, e l’elenco potrebbe continuare. Da quando è uscito The Velvet Underground & Nico, gli adepti hanno portato la band più vicina al mainstream.

Cinquanta e passi anni dopo l’uscita dal gruppo di Lou Reed per manifesto insuccesso commerciale, i Velvet sono al centro dell’ennesima operazione di rivalutazione e celebrazione. Qualche anno fa sono stati oggetto di una mostra a New York, quest’anno è la volta di un documentario diretto da Todd Haynes e del tributo di 11 artisti che reinterpretano le canzoni del debutto del 1967 The Velvet Underground & Nico, il disco che secondo Eno ha dato vita a 30 mila band

Non è il primo tributo ai Velvet. All’inizio degli anni ’90 è uscito Heaven & Hell. Conteneva versoni di Nirvana, Ride, Echo and the Bunnymen e altri, Fifteen Minutes quelle di Swervedriver e Screaming Trees. I’ll Be Your Mirror è doppiamente diverso giacché testimonia l’influenza di un solo album, quello della banana, e su più generazioni di musicisti.

Curato dal produttore scomparso Hal Willner, che aveva già messo in piedi dischi tributo sorprendenti a Leonard Cohen, Kurt Weill, Charles Mingus e persino ai canti dei pirati, con la collaborazione di Lou Reed, I’ll Be Your Mirror mette Iggy Pop e Michael Stipe accanto a Courtney Barnett e Sharon Van Etten. Nei momenti migliori, il disco mostra da una parte la profondità dell’influenza dei Velvet dentro e fuori i confini del rock, dall’altra la presenza di composizioni pop nascoste sotto gli arrangiamenti di Reed e dei suoi compagni di strada. Per quanto St. Vincent ci provi, nessuna cover è audace quanto l’originale, ma lo spirito del gruppo ne esce intatto.

Ha senso che il disco si apra con la versione di Sunday Morning di Michael Stipe. Insieme ai R.E.M. ha contribuito coi loro lati B a rivitalizzare il fascino dei Velvet per la generazione alt-rock. Se nell’originale dei Velvet erano John Cale con i suoi arpeggi alla celesta e Sterling Morrison con il suo basso a dare al brano il suo suono cool e drogato, Stipe canta su lunghe note sospese di sintetizzatore e sugli archi di Willner (più una linea di basso che cita Walk on the Wild Side, ndr). Canta in modo sereno, mentre tra i cori echeggia la voce della figlia Lynda. Quando intona la frase “I’ve got a feeling I don’t want to know” rievoca la stessa sicurezza della performance originale di Reed.

Anche la versione di Femme Fatale di Van Etten funziona per il modo in cui strascica la voce in modo sonnolento e sexy e per le languide armonie vocali fornite da Angel Olsen. Andrew Bird e le Lucius trasformano Venus in Furs in un vecchio pezzo jazz con l’aiuto delle Andrews Sisters. È l’interpretazione che più s’avvicina allo spirito dei Velvet anche se Bird suona il violino e non la viola come Cale. A King Princess va riconosciuto il merito di aver rivitalizzato una delle canzoni meno rivoluzionarie del disco, There She Goes Again. Al posto di replicare la misoginia del pezzo (un verso da dimenticare dice “faresti meglio a picchiarla”), si limita a ridere. E quando quella frase torna nel testo, canta “ma non picchiarla”. La voce sicura fa del brano uno dei momenti vincenti della raccolta (si noti lo sforzo fatto da Willner per enfatizzare l’influenza dei Velvet sulle donne, soprattutto nella scelta degli artisti: la band era una delle poche negli anni ’60 con non una, ma ben due donne, Moe Tucker e Nico).

Gli altri artisti reinterpretano le canzoni nel loro stile, spesso sottolineando aspetti nascosti dei brani, a volte facendoli a pezzi. L’ossessione di Reed per l’eroina è al centro della I’m Waiting for the Man di Matt Berninger. Il frontman dei National scandisce il testo che Reed recitava con la sua parlantina veloce. Kurt Vile rifà Run Run Run in tipico stile Kurt Vile, ma con un tocco blues in più. Thurston Moore e Bobby Gillespie trasformano Heroin in un pezzo a metà tra Sonic Youth e Primal Scream (una bella cosa, considerando che Moore è il chitarrista più in stile Velvet del tributo). Il gruppo post punk irlandese dei Fontaines D.C. rumoreggia in The Black Angel’s Death Song, col frontman Grian Chatten che recita il testo col suo particolare accento accompagnato dal feedback creato dal gruppo.

Gli esperimenti meno riusciti sono quelli degli artisti che si sono sforzati troppo per appropriarsi delle canzoni. St. Vincent e Thomas Bartlett propongono una versione coraggiosa di All Tomorrow’s Parties, in cui lei recita il testo in spoken word, sia con la voce naturale che con un timbro robotico, accompagnata da un arrangiamento jazz influenzato da Brian Eno. Il pezzo rievoca gli esperimenti più difficili dei Velvet e i loro brani più faticosi da ascoltare. È uno di quei pezzi che viene da ascoltare una sola volta. Poi c’è Courtney Barnett che interpreta I’ll Be Your Mirror come se fosse una delle sue canzoni folk, senza mai farla decollare. Fa suo il pezzo, ma lo priva del memorabile ritornello di Nico, preferendo uno stile a metà tra il cantato e il recitato tipo Lou Reed o Bob Dylan.

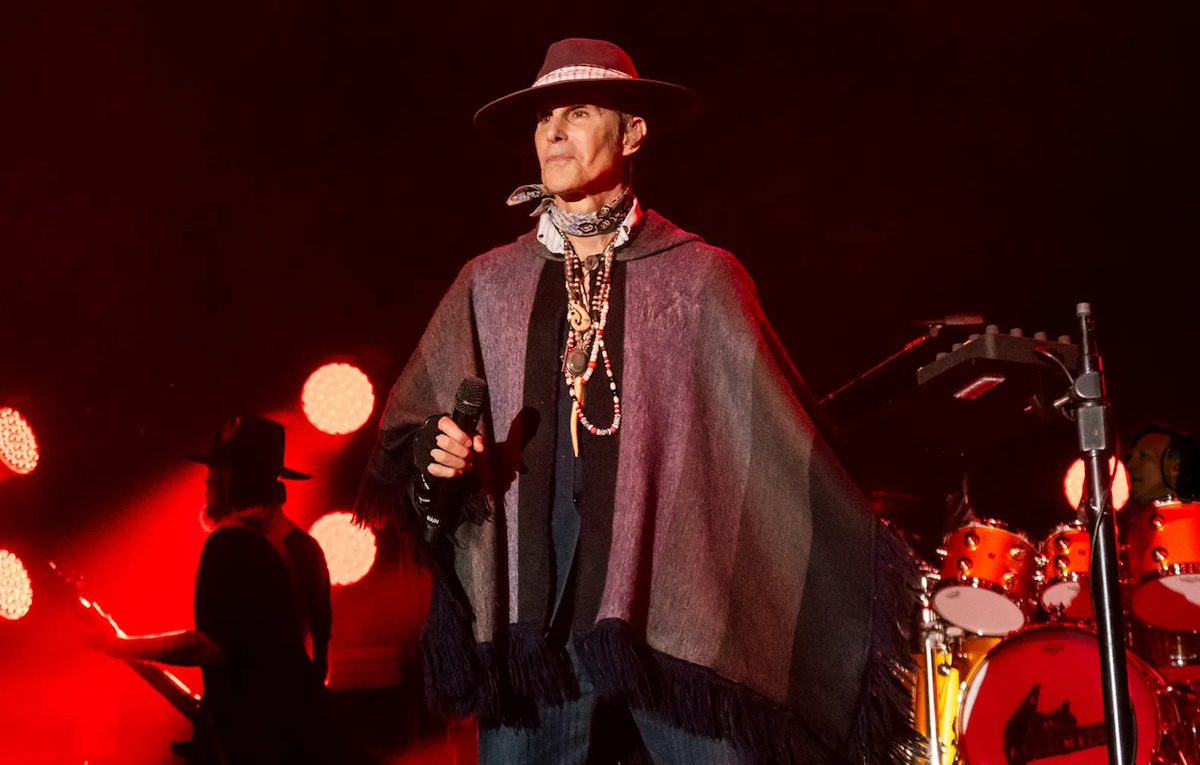

Tutto è perdonato grazie all’ultimo brano, una versione riottosa e punk di European Son fatta da Matt Sweeney e Iggy Pop. Quest’ultimo è l’unico pari dei Velvet coinvolto nel progetto e sa di dover essere all’altezza delle aspettative, così sputa, grida e s’agita con la stessa animosità dei feedback di chitarra di Sweeney. A un certo punto sembra quasi che vomiti, la reazione giusta alla delirante linea di basso che Cale scrisse all’epoca. Quando il pezzo finisce – e finisce all’improvviso, ovviamente – sembra quasi una sfilata di carnevale interrotta di botto. Ci si sente esattamente come dopo aver ascoltato l’originale per la prima volta: storditi, eccitati, curiosi, vogliosi di sentirne ancora. I’ll Be Your Mirror riafferma l’importanza dei Velvet, un’eredità che innumerevoli artisti evocano ogni giorno, che lo sappiano o meno.

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.