Alla fine degli anni ’40, il cinema americano era pronto per una rivoluzione. Quando Elia Kazan e Lee Strasberg, i leader del nuovo metodo recitativo che si ispirava alle regole dell’attore e teorico teatrale Konstantin Stanislavskij, fondarono l’Actors Studio a New York nel 1947, forse neppure loro si aspettavano che quel “sistema” avrebbe avuto un tale successo da diventare non solo “tecnica”, ma filosofia e cultura. Da diventare, appunto, rivoluzione. Essere attori dell’Actors non significava imparare un copione e poi recitarlo secondo una buona dizione, un’efficace espressione e una voce esercitata, tutto secondo accademia o naturalezza. Significava un lavoro massacrante sulla coscienza e sull’estetica e sui gesti dell’attore. Un’applicazione interiore ed esteriore su sé stesso, e un’applicazione interiore ed esteriore sul personaggio da rappresentare. Detto in una sintesi certo semplificata e arbitraria, diciamo che l’attore doveva richiamare memorie e sentimenti veri, provati, e poi esprimerli. I docenti costringevano gli allievi, selezionatissimi, a esercizi fisici e mentali che li prostravano ma che formavano una base che li avrebbe preparati ad affrontare ogni ruolo, anche classico, anche accademico, ma espresso secondo quel sistema.

Una sequenza esemplare in questo senso appartiene a Paul Newman in Nick Mano fredda. Paul è un detenuto (ubriachezza e danno alla cosa pubblica), arriva un telegramma che annuncia la morte di sua madre (Jo Van Fleet, altra “Actors”, che era stata anche la madre di James Dean nella Valle dell’ Eden). Per rispetto e commozione i compagni lo lasciano solo nella grande camerata. Paul prende il banjo, siede sul lettino alto a castello e comincia cantare una ballata. Prima a bassa voce, poi salendo. È sempre più coinvolto, prima è compresso, poi, piano piano si libera. Gli occhi sono bassi, poi si alzano e guardano al cielo. E comincia a piangere. La scena è un piano sequenza, dunque le lacrime sono vere. L’Actors Studio aveva insegnato all’attore a rivivere il momento della madre morta, fatto reale (Paul aveva davvero perso la madre anni prima), e a trasferirlo nella rappresentazione.

Sul set del Gigante, James Dean aveva problemi per una scena con Elizabeth Taylor. James la stimava, le era amico ma la soffriva, perché era già una diva affermata e aveva un anno meno di lui. Non riusciva a ottenere l’intensità voluta: voluta da lui, perché il regista Stevens gli aveva già approvato una quantità di riprese. James insisteva che avrebbe potuto far meglio. Fece interrompere il lavoro facendo imbestialire tutti. Si ritirò nella sua roulotte, ne uscì qualche ora dopo, si diresse verso la sezione degli ospiti, gente venuta da ogni dove per vedere i divi. Gli ospiti erano dislocati dietro una lunga transenna. James si dispose in bella vista, si slacciò i pantaloni e orinò davanti a tutti. Il complesso era superato. Adesso poteva affrontare la scena con Liz. Anche questo era Actors Studio.

Una tecnica così intensa, dolorosa, totale, certo non sarebbe appartenuta a personalità tranquille e convenzionali. Actors Studio significava coinvolgimento e insofferenza, significava ribellione. Infatti quei modelli si ribellavano a tutto, ai padroni, alla famiglia, alla politica, alle regole accettate, alla religione. Brando, Dean, Newman, Clift, Steiger, Poitier, Franciosa, e poi Woodward, Remick, Page, Marie Saint, Julie Harris furono alcuni degli eroi ed eroine del primo gruppo. Sono loro che hanno cambiato il cinema. Come detto, il “sistema” ti dava una base sulla quale potevi costruire tutto.

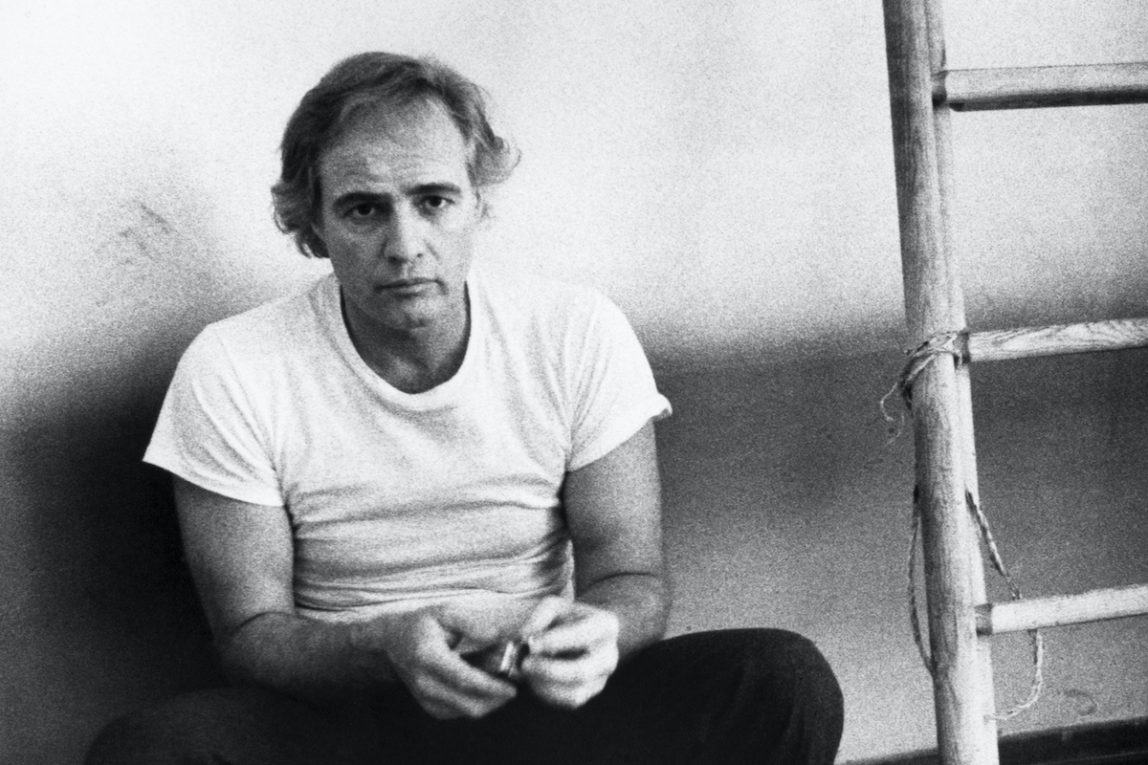

Nel 1953 Joseph L. Mankiewicz dirigeva Giulio Cesare, da Shakespeare. Per la parte di Marco Antonio era stato assunto il 29enne Marlon Brando. L’attore non aveva nessuna esperienza “shakespeariana”, aveva recitato Tennessee Williams e Ben Hecht, contemporanei, non aveva neppure una voce stentorea, era dunque lontanissimo da ogni forma accademica o codificata secondo il teatro inglese classico. Brando doveva affrontare il famoso monologo “Amici, romani, compagni…” davanti al corpo straziato di Cesare. Nel cast c’era anche John Gielgud, allora direttore dell’Old Vic, il teatro che aveva dato il nome alla compagnia di repertorio shakespeariano, insomma Gielgud era il teatro di Shakespeare. Eppure Brando lo… sorpassò. Recitò un monologo che incantò tutti, regista, cast e persino i tecnici. L’applauso che esplose era una novità a Hollywood. Brando aveva reinventato Shakespeare, d’istinto e di “Actors”. Gielgud fu il primo a stringergli la mano. Certo, non tutti erano Brando.

Ecco un breve stralcio della sua biografia: «Nato da una famiglia povera, ancora ragazzo lascia Omaha e tenta la carta artistica. Fa qualche parte in piccoli teatri e, visto che il talento c’è, a vent’anni è già a Broadway. L’incontro decisivo è con Elia Kazan, che dopo avergli soltanto parlato gli affida uno dei ruoli più importanti e difficili di tutto il teatro americano, il semiselvaggio Stanley Kowalski da Tennessee Williams. È talmente dotato che non ha avuto bisogno di alcuna scuola. Tuttavia Kazan lo introduce all’Actors Studio, del quale l’attore diventa la bandiera. Hollywood è lo sbocco naturale nel 1950, quando è protagonista di Gli uomini di Zinnemann. Da allora, ogni volta, lascia un segno profondo e per quattro anni (e quattro film) consecutivi ottiene la nomination all’Oscar: Un tram che si chiama desiderio, Giulio Cesare, Fronte del porto. Con quest’ultimo arriva il primo Oscar. Nel frattempo l’attore è diventato una leggenda vivente, per immagine e per bravura. I capelli di Terry Malloy, il protagonista di Fronte del porto, diventano moda. Il “chiodo”, il giubbotto di pelle indossato ne Il selvaggio, diventa moda. Brando è il più grande fenomeno divistico e artistico del cinema, che, davvero, ha cambiato. Sono i suoi anni migliori».

Fine della prima parte