Fabri Fibra – Il figlio del caos

Un tempo amava provocare e cavalcava il 'Caos', che è anche il titolo del suo nuovo album. Ora ha trovato il «modo di mettere ordine nel mio disordine». Fedele alla cultura hip hop, lontano dal rap tutto social e LOL, a 45 anni d’età Fabri Fibra sta esplorando una terra di nessuno. Non desidera più essere il nemico pubblico numero uno. Resta però un numero uno

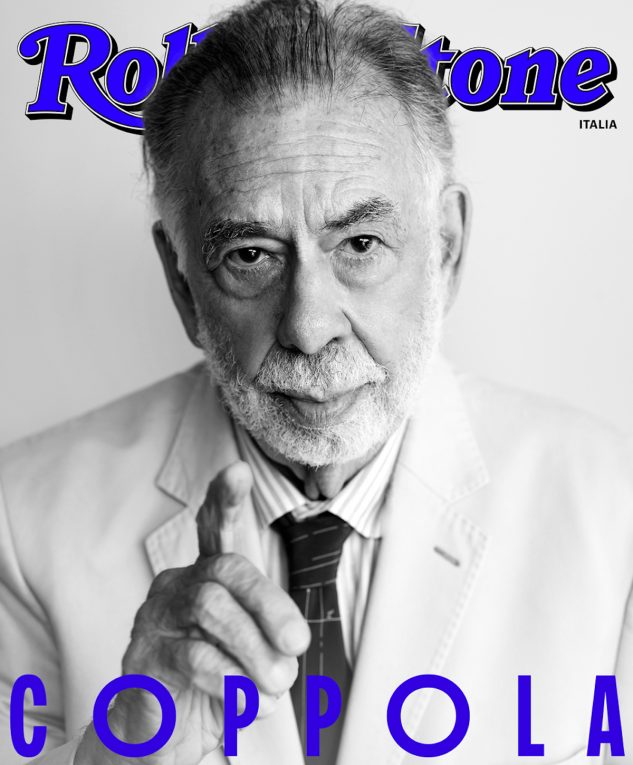

Foto: Andrea Bianchera

Il tempo è relativo, ci ha insegnato Einstein. Sicuramente lo è per Fabri Fibra: quella che ai suoi fan è apparsa come un’attesa quasi infinita (cinque anni tra il suo album precedente, Fenomeno del 2017, e Caos, uscito venerdì scorso) per lui è un lasso più che ragionevole, e non a torto. «A Caos ci ho lavorato tre anni, che secondo me non sono troppi», racconta seduto nella sala conferenze di Sony Music, la sua nuova casa discografica. Prima di rimettersi all’opera ha dovuto aspettare la conclusione del suo vecchio contratto, che prevedeva la pubblicazione di un best of a fine 2019; le difficoltà logistiche legate a lockdown e quarantene hanno rallentato ulteriormente il lavoro, ma al di là di tutto è molto contento del risultato. «Musicalmente, Caos è tre volte più complesso rispetto alle mie cose precedenti. Forse è il mio disco migliore, in questo senso». Anche chi lo ha ascoltato – e sono stati in molti: nelle prime 24 ore le tracce di Caos hanno conquistato il podio di Spotify e di Apple Music, tutte e 17 sono ai piani alti della Top 50 di Spotify ed è anche l’album più suonato su iTunes e Amazon Music – sembra condividere l’entusiasmo di Fabri: è questa è una notizia, perché è tutt’altro che un disco semplice.

La sensazione, mettendo in play Caos, è di trovarsi di fronte a un bilancio, a un compendio, ma anche a una dichiarazione d’intenti. Denso di significati, allusioni e sottotesti, anche quando sono abilmente travestiti da canzonette – una cosa che gli è sempre riuscita benissimo: far ballare e cantare in coro l’italiano medio che critica nei suoi brani, in genere del tutto inconsapevole che stia parlando proprio di lui – ci vorranno parecchi ascolti prima di assimilarlo pienamente. Ma se c’è qualcuno che può permettersi di sfidarci a un’analisi più intelligente e approfondita è proprio Fabri Fibra, il primo rapper italiano a essere stato riconosciuto da critica e pubblico come un Artista con la A maiuscola, e non come un semplice fenomeno di costume passeggero (quest’estate Fibra partirà in tour, a cui sono state appena aggiunte quattro nuove date).

Nel 2006, anno del suo debutto nel mercato generalista, Fabri appariva sulla copertina di Tradimento avvolto da una busta di cellofan, come a indicare la trasformazione in un prodotto da vendere che secondo alcuni rischiava di soffocarlo creativamente. Per la copertina di Caos, invece, respira a pieni polmoni su una spiaggia deserta e spettrale: dà le spalle all’obbiettivo, non lo vediamo in volto. «Nel rap italiano sono tra i più grandicelli, avendo 45 anni, e mi trovo in una terra solitaria e non battuta, dove in pochi sono già arrivati», spiega. «Quell’immagine sta a dire: qui non sono mai stato, chissà cosa succederà adesso. Anche se per me è tutto ancora talmente stimolante che quasi non sento lo scorrere del tempo, quando faccio musica. È come se non fosse passato un giorno da quando ho iniziato». Il che non rende il processo creativo meno laborioso, tant’è che ha trascorso gli ultimi tre anni «ad ascoltare solo beat, dalla mattina alla sera. Ero un po’ depresso, perché mi arrivavano basi tutte uguali, roba che forse sarebbe stata più adatta per i Migos. Non ero preso benissimo, insomma. Ma ho la fortuna di avere un team che non mi mette fretta».

La pressione è più esterna, insomma.

Spesso te la mettono addosso i social. Oggi su Instagram tutti aprono la loro pagina o il loro web magazine dedicato al rap. Però non approfondiscono, fanno solo copia-e-incolla delle notizie che girano, e di conseguenza si è persa l’educazione all’ascolto. Sembra che tu debba buttare fuori un pezzo a settimana, ma per fare un album puoi metterci anche dieci anni: pensa ai Colle Der Fomento. Molti mi scrivevano «Tira fuori il disco!», come se volessi aspettare una richiesta a furor di popolo prima di farlo uscire. Non è così. Io i dischi li ho sempre fatti anche quando non c’era quasi nessuno ad ascoltarmi, e continuerei a farli anche se nessuno li ascoltasse più. È un’esigenza.

Quando lo capisci che un disco è finito e che è pronto per uscire?

Quando fai tante canzoni è come quando c’è tanta gente in una stanza: per avviare una conversazione devi aspettare che ci sia un gruppetto di persone che si parlano tra di loro. Quando ci sono tot canzoni che dialogano, capisco che ci siamo quasi. Cerco di completare una raccolta di tutti i miei stati d’animo. Ci metto i pezzi introspettivi – come Noia, che ho scritto in un momento in cui ero un po’ in sbattimento e temevo non sarebbe piaciuto a nessuno: è fin troppo strano, senza ritornello, super notturno – quelli più leggeri, quelli più energici per i live. Quando ho iniziato a metterli tutti in scaletta, sentivo che mancavano un paio di episodi. Gli ultimi che ho registrato sono stati la title track e Cocaine, che sono facce della stessa medaglia, perché il primo parla del mio stato d’animo quando non faccio musica, il secondo della libertà di espressione e del politicamente corretto. A quel punto ho capito che c’era un filo logico tra tutti e 17 i pezzi: ed è il fatto che scrivere, per me, è un modo per mettere ordine nel mio disordine. E quindi, Caos.

Eureka: l’album era finalmente pronto.

Non c’era più niente da aggiungere o da togliere. Quando ho cominciato a lavorarci, volevo fare un disco che non attirasse l’attenzione a breve termine, ma che da qui ai prossimi dieci anni sarò orgoglioso di portare sul palco. In passato mi è capitato di fare pezzi solo per fare classifica o per far parlare di me, ma poi dal vivo non riesco a farli.

Lo dici anche in Liberi: “Ho fatto dischi di cui non mi vanto / ai concerti non li canto, ok / però nessun rimpianto”.

Nessun rimpianto, esatto, ma comunque un po’ mi pesa. Quel pezzo è prodotto da Francesca Michielin: ho capito subito che sarebbe diventato un pezzo profondo, da finale del disco. Mi piace l’idea di fare un album da ascoltare per intero, dall’inizio alla fine. Anche per quello ci tenevo a fare un intro e un outro. Per assurdo è nato prima l’outro, ma l’intro è stato una folgorazione: quando Pietrino dei 2nd Roof mi ha fatto sentire il beat, che partiva con Il cielo in una stanza di Gino Paoli, mi sono detto «Mamma mia! Sarebbe pazzesco fare iniziare il disco così». Crea un pathos incredibile.

Paoli, da vero badass (altro che i rapper), in quella canzone parla di un orgasmo avuto con una prostituta. Lo sapevi?

Ah sì? Questa mi mancava, Gino non me l’aveva detta! Che figata, la rende ancora più speciale (ride).

Foto: Andrea Bianchera. Direzione artistica: Leftloft

Nell’intro non parli di rap, ma di hip hop, che non è solo un suono, ma una cultura e una filosofia di vita. Oggi si tende a slegare il tuo genere musicale dai valori che ha sempre promosso: i discorsi sull’hip hop spesso vengono bollati come roba da invasati fuori tempo massimo.

Oggi si parla di rap quasi solo sui social, un luogo in cui ti danno in mano i tuoi profili e ti dicono «Vai, sii te stesso». Ma su Instagram e compagnia tutto dev’essere giovane, tutto dev’essere nato ieri, è roba per le nuove generazioni. Se parli di cultura hip hop, quindi, ti danno del vekkiominkia. E questo perché a livello di massa non si è mai creata una vera consapevolezza di cos’è l’hip hop e cosa ci sta dietro. Io continuo a parlarne perché per me è una questione di lealtà, e poi perché è giusto dare un quadro completo alla gente: tutti devono sapere da dove viene ‘sta roba, ed essere rispettosi. Altrimenti finiscono a fare degli esperimenti che non stanno in piedi, e non capiscono neanche perché, oltretutto. A me ha dato l’opportunità di uscire dalla provincia, di salvarmi da situazioni molto negative. Non si tratta solo di classifica e certificazioni. Ecco perché, se l’hip hop fosse una donna, le direi che quando è con me questa stanza non ha più pareti né alberi.

Quella magia legata ai tuoi primi passi nell’hip hop l’hai messa in molte altre tracce del disco, come Demo nello stereo. Nostalgia?

È una rivendicazione, più che altro. Non è giusto criticare le nuove generazioni di rapper, però è giusto far capire che qualcuno era lì da prima e ha assistito a tutti i passaggi di testimone e alle evoluzioni. Mi piace incoraggiare il pubblico nuovo ad andare a riscoprire anche i miei vecchi lavori. In ogni caso non ce l’ho con le nuove leve, sia chiaro, anzi, mi affascina molto vedere come riescono a promuoversi bene sui loro canali. Io non ce la faccio.

Tendi ad astrarti quasi completamente dalle varie piattaforme.

Sono arrivato a convincermi che la vera bravura non stia nel saper stare sotto i riflettori, ma nel saper vivere quando i riflettori si spengono. Non accettarlo e cercare di prolungare all’infinito la fase di successo totale ha delle conseguenze: mette in secondo piano la musica e in primo piano il personaggio. È difficile rimanere sempre interessanti: per riuscirci finisci per chiamare gli stylist, fare gli shooting apposta per i social, e a quel punto non sei neanche più un rapper, sei un influencer. Per parecchi ha senso, perché i loro testi sono molto legati al mondo del fashion: nel mio caso, però, non funzionerebbe mai. E devo accettarlo. Il mio punto di forza è tutto ciò che ho fatto finora, e quindi spingo su quello: guardo indietro.

Si può dire che ci sia un rapporto un po’ conflittuale tra te e i social?

Se nella vita reale ho dieci persone che mi chiedono l’album, mi aspetto che poi quelle dieci persone lo ascoltino; sui social il seguito spesso è finto e di conseguenza è finto anche tutto il resto, il che ti fa mettere tutto in discussione. La tentazione di crederci, di pensare di arrivare al top con uno schiocco di dita è fortissima. Ma non basta schiacciare un pulsante per generare un progetto musicale. Sono piattaforme in cui l’essenziale è esserci, non importa come o con cosa. Ho litigato con diverse persone, per via di Instagram: chiedevo di non postare alcune cose che mi riguardavano e loro pubblicavano comunque, per portare più like alla loro pagina. Hanno preferito la loro finta vita a una vera amicizia con me. Inevitabilmente, tutto questo viene fuori anche in Caos. E se viene fuori, è anche perché finalmente mi sono arrivate le strumentali giuste: una cosa del genere non avrei mai potuto scriverla su quelli che io chiamo i Rolex beat, che ti spingono a raccontare solo i tuoi ultimi acquisti, quello che stai bevendo, eccetera. È un’auto-esaltazione che a una certa età va anche bene, ma io ormai devo pensare a dire cose che non mi facciano sentire ridicolo.

Foto: Andrea Bianchera

Al di là di tutto il discorso della fama virtuale e non reale, mi sembra che però tu ne faccia anche una questione di (perdonami il termine un po’ forte) diritto all’infelicità. Come a dire: non dobbiamo sempre apparire al meglio o avere una vita esaltante a favore di camera. È così?

Che bella cosa hai detto. Sì, è assolutamente vero. Anche perché, se ti va tutto bene, non hai esigenza di fare musica. È uno sfogo, una confessione. Il diritto all’infelicità è sacrosanto, e quell’infelicità la devi poi sublimare in qualcosa di creativo. Nei dischi rap ho sempre cercato la traccia triste e introspettiva. È un momento magico, in un genere così aggressivo.

L’album ne ha tanti, di pezzi malinconici. Soprattutto nella seconda metà del disco.

Noia, Liberi, Nessuno, e poi c’è l’Outro che dà la botta finale. È inutile nascondere la mia malinconia, perché c’è, ho anche quel lato. Mi aspetto sempre il peggio, forse perché vengo dalla provincia. Ma così è la vita, non puoi mai abbassare troppo la guardia. Ho sempre paura che tutto possa finire da un momento all’altro. Cerco di non pensarci, ma in un angolo della mia testa mi tengo pronto. Comunque, in generale sono le canzoni meno leggere a smuovere di più. Nessuno è mai venuto a dirmi roba tipo «Quanto mi piace quel pezzo in cui dici che metti le Adidas!». Mi dicono sempre «Sai, quando sono preso male ascolto Momenti no», «Quando sono incazzato ascolto Mr. Simpatia», «Non hai idea di che carica mi ha dato Rap in guerra». Me lo hanno sempre fatto notare che la mia musica fa scattare una forte empatia con il pubblico. E ultimamente, non so perché, forse sarà stato il lockdown, ho capito che voglio dedicarmici ancora di più. Come dice Dom Kennedy, uno dei miei rapper americani preferiti, sono uno dei pochi a farlo ancora così. E quindi devo continuare.

Cosa ti spinge a farlo?

Voglio ispirare i ragazzini, proprio come da ragazzino gli Assalti Frontali, i Sangue Misto, gli Articolo 31 o i Lost Boyz hanno ispirato me. Vorrei che, prendendo in mano questo disco, qualcuno capisca che da grande vuole fare il rap, qualcun altro le grafiche, eccetera. Anche per questo nell’album ci sono pezzi più orecchiabili, come Propaganda: è importante, perché per poter arrivare devo essere visibile. Sento la responsabilità di aprire il mercato, per dare la possibilità anche ad artisti più piccoli di ottenere dei contratti.

Propaganda è sì un pezzo che suona molto pop, ma in realtà il tema non lo è per niente. Lo schieramento politico che critichi è fin troppo evidente: in parlamento a qualcuno staranno fischiando le orecchie, in questo momento.

È un pezzo che ha più livelli: come dicevamo prima, ognuno di noi è impegnato nella sua propaganda personale, ormai. Quando il discorso sfocia in contesti più ampi, poi, si fa ancora più complicato: sappiamo quello che i politici dicono, ma chissà in cosa credono davvero. A volte mi sembra che nel rap italiano si eviti di scrivere questo tipo di brani. Molti replicano un cliché, per assomigliare ad altri rapper più famosi di loro e sopravvivere.

Esporsi su certi temi, però, è un’arma a doppio taglio: la disgregazione della cultura che sta dietro al rap, di cui parlavamo prima, ha fatto sì che ora sia un genere ascoltato anche da fan di Salvini e Meloni, cosa impensabile fino a qualche anno fa. Non hai paura di giocarti una parte di pubblico?

Beh, loro non ascolteranno mai rapper come Gemitaiz, per dire: ascoltano il rap materialista, che sicuramente è più facile da imitare e rifare, e soprattutto che pompa i brand che piacciono a chi ha i soldi. Il dilagare del sound di plastica fa sì che anche i contenuti scompaiano, perché come dicevamo prima è praticamente impossibile scrivere roba di sostanza, su un certo tipo di beat. La gente generalizza, pensa che il rap sia solo la trap, ma è anche perché si fa molto più rumore su certi prodotti piuttosto che su altri. Il giorno in cui è uscito Caos, ad esempio, è uscito anche il nuovo album dei Cypress Hill. Chi ne ha parlato? Sicuramente non le mille pagine di rap su Instagram (noi invece sì, nda). Non sono mai andati a studiarsi gli artisti più di nicchia, che magari non hanno tanta coolness, ma hanno molta più realness.

A proposito dei Cypress Hill e delle vostre passioni condivise: nell’album parli anche tu di canne, ma lo fai in una traccia molto particolare, Fumo erba.

Confesso che ho iniziato a farmele perché ascoltavo i Sangue Misto e i Cypress Hill (ride). Ma in realtà quel pezzo è una critica. A un certo punto della mia vita fumare mi condizionava veramente tanto: facevo le interviste senza prestare attenzione a quello che dicevo, se non fumavo non riuscivo neanche a scrivere, così ho cominciato a darmi una regolata. Avevo già fatto dei tentativi per raccontarlo in un testo, ma quando cerchi di dare dei consigli non funziona mai: risulti quasi patetico, fai scattare la reazione opposta in chi ti ascolta. Così l’ho buttata sull’esagerazione, e nel pezzo fumo così tanto che si capisce che sto male. A un certo punto si sentono addirittura delle urla, come se stessi impazzendo. Un po’ il contrario de La porra, che mi ha iniziato all’erba (ride). È il mio tentativo di fare informazione e sensibilizzare sul tema, senza dichiararlo esplicitamente.

Foto: Andrea Bianchera

Parlando di malessere esistenziale, Amici o nemici mi ha fatto ripensare ad alcune vecchie interviste in cui confessavi di non avere più nessun vero amico, nessuno che consideravi davvero vicino. Con gli anni la situazione è migliorata?

Nella prima strofa di Amici o nemici do la colpa agli amici che mi sfruttano; nella seconda si capisce che sono io che non ho più il tempo da dedicare agli amici, e quindi è colpa mia, anche se lo sto facendo per una causa più grande. Il mio migliore amico è il rap: sono una persona ambiziosa, ho fatto tutto ciò che potevo per essere dove sono. La gente pensa che il caos del titolo si riferisca alla situazione attuale: la guerra, la pandemia. Invece è un concetto molto più interiore: è quello stato d’animo, quell’astinenza quasi che ti prende quando non stai facendo ciò che ami fare. Mentre prepari un album non sai mai se ti riuscirà bene un’altra volta e il panico è fortissimo, perché è da quello che dipende il tuo futuro, la tua realizzazione personale, la tua lucidità mentale. Ho sacrificato molti aspetti della mia vita per la musica: chi è veramente amico lo capisce, chi no… pazienza.

Quelli li lasci indietro.

Più che altro, è molto difficile mantenere tutto in equilibrio. Kanye, nel documentario Jeen-Yuhs, dice che quando ce la fai, tutti ti odiano e ti invidiano. Succede proprio così. In più, diventi anche un buon affare: chiunque prova a usarti in qualche maniera. All’inizio provi ad assecondarli, ma dopo un po’ tutto questo ti svuota, e inizi a non fidarti più. Per rispondere alla tua domanda di prima, quindi, la situazione è migliorata, ma nel senso che le persone con cui lavoro sono subentrate ai miei amici e alla mia famiglia, e sempre più gente fa parte di questa nuova famiglia, perché il mio lavoro va sempre meglio. È ingenuo e un po’ infantile, credo, pensare di avere gli amici dopo i trent’anni: ciascuno prende la sua strada, e a tenerti legato agli altri non sono più il passato o i ricordi, ma gli obbiettivi comuni. Se vuoi fare carriera, inevitabilmente i tuoi compagni di viaggio saranno quelli che lavorano con te. Oggi posso dirmi molto contento, perché ho un gran team, e andiamo molto d’accordo; e poi, certo, ho anche amici al di fuori di questo mondo, o amici che fanno parte di questo mondo ma non lavorano con me.

Anche il tuo rapporto con le donne è cambiato negli anni. All’inizio erano croce e delizia; poi c’è stata una lunga fase in cui non eri molto tenero nei confronti di tutta una serie di atteggiamenti femminili. In Caos sembri avere recuperato una dimensione meno critica e cinica. Cos’è cambiato?

Sicuramente sono cresciuto, anche a livello personale: molte cose le dicevo per attirare l’attenzione. Anche nelle interviste: nelle primissime cercavo sempre di dire roba che scioccasse, che facesse chiedere al giornalista «Ma questo è serio? Ci crede davvero?». Avevo bisogno di distinguermi, di essere il nemico pubblico numero uno, anche perché per il rap non c’era un mercato e tutto poteva finire da un momento all’altro.

Si parla tanto del fatto che il rap sarebbe maschilista e machista…

Forse lo era più negli anni ’90. Oggi ci sono sempre più donne nel rap, e sempre più forti. Il rap è il riflesso della società: punta il dito sui problemi e li affronta di petto, quindi attraverso la sua lente emerge ancora di più il fatto che la società sia squilibrata, in questo senso. Nella creatività la parità dovrebbe essere già un dato di fatto, perché e idee e il talento non hanno sesso: un artista è un artista, a prescindere che sia uomo o donna. Non a caso, in Caos ci sono featuring femminili pazzeschi: Rose Villain fa un ritornello da paura, Madame una strofa da brividi, Francesca Michielin una produzione di livello altissimo. Comunque, tornando al discorso di prima, molte mie canzoni che vengono interpretate come dirette a una donna, ma in realtà parlano di tutt’altro. Come la title track, che è più una riflessione sulla musica e sul successo, o Come mai, che era uscita nel 2019: la ragazza che prima cerca me e poi va dagli altri è la fama. Mai prendere la musica troppo alla lettera, perché ha sempre più chiavi di lettura.

Secondo te cominciamo finalmente a capirlo, come pubblico, che la musica può essere un’opera di fantasia e ha più chiavi di lettura?

Se così fosse forse non staremmo qui a parlarne. La musica italiana ha sempre avuto un retaggio melodico-sentimentale e raccontava di cose realmente successe, o comunque verosimili. Il rap, essendo un genere di rottura, va a distruggere quegli schemi, ma non è ancora ben compreso, va sempre spiegato. Però la musica non andrebbe spiegata. Se ti arriva un certo tipo di energia, vuol dire che sta funzionando. Anche per questo, per quest’album mi sento tranquillo. Ho fatto tutto ciò che volevo fare, ho detto tutto ciò che volevo dire. La musica c’è, e mi sento forte di questo: quello che deve arrivare, arriverà. Quello che deve succedere, succederà. Sono pronto a ributtarmi nella mischia, è giusto così.