Andiamo dritti al punto. Domenico Procacci, il produttore che con la sua Fandango ha forse più di tutti cambiato e definito il corso del cinema italiano degli ultimi trent’anni (tre titoli non a caso: L’ultimo bacio, Le conseguenze dell’amore, Gomorra) debutta alla regia con Una squadra, un film (nelle sale il 2, 3 e 4 maggio) che è la sintesi di una serie (su Sky Documentaries e NOW dal 14 maggio). Una squadra racconta la storia alla “riusciranno i nostri eroi” del team di tennisti (Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, Tonino Zugarelli, più il capitano Nicola Pietrangeli) che nel ’76 partì per il Cile sconquassato da Pinochet per vincere la Coppa Davis. Spoiler: ci riuscì, prima e unica volta nella storia del tennis italiano. Procacci è un produttore, oggi anche un regista, e un tennista appassionato. Di passioni è fatta questa storia. Abbiamo chiacchierato su Zoom.

Come possiamo parlare di questa cosa che Procacci fa il regista senza dire “Procacci fa il regista”? Insomma, hai capito.

Ma sai, è più di trent’anni che lavoro da produttore, se avessi avuto come obiettivo fare la regia l’avrei già fatto anni e anni fa.

Ti saresti raccomandato da solo, in effetti.

Sì, un produttore compiacente diciamo che l’avrei trovato (ride). L’intenzione, con Una squadra, non era affatto quella di curare una regia, ma di raccontare proprio quella storia lì. Una cosa che succede abbastanza normalmente nel mio ruolo è studiare un argomento, un fatto o un personaggio, prima di decidere di partire per un progetto. E spesso quello che accade è che a un certo punto, se il progetto non è già partito con te, per strada cominci a pensare a un regista che possa portare avanti il lavoro, e io per strada mi son detto: quanto gli romperei le scatole, a un regista, se gli chiedessi di portare avanti questo progetto, quanto sarebbe difficile per me che ormai sono così dentro staccarmene e lasciar fare a qualcun altro… Per cui, a un certo punto, ho detto andiamo avanti fino in fondo, e ho continuato a occuparmene coprendo anche quel ruolo. Che poi, chiamiamola regia: fare la regia è un’altra cosa. Qui più che altro è qualche intervista messa insieme…

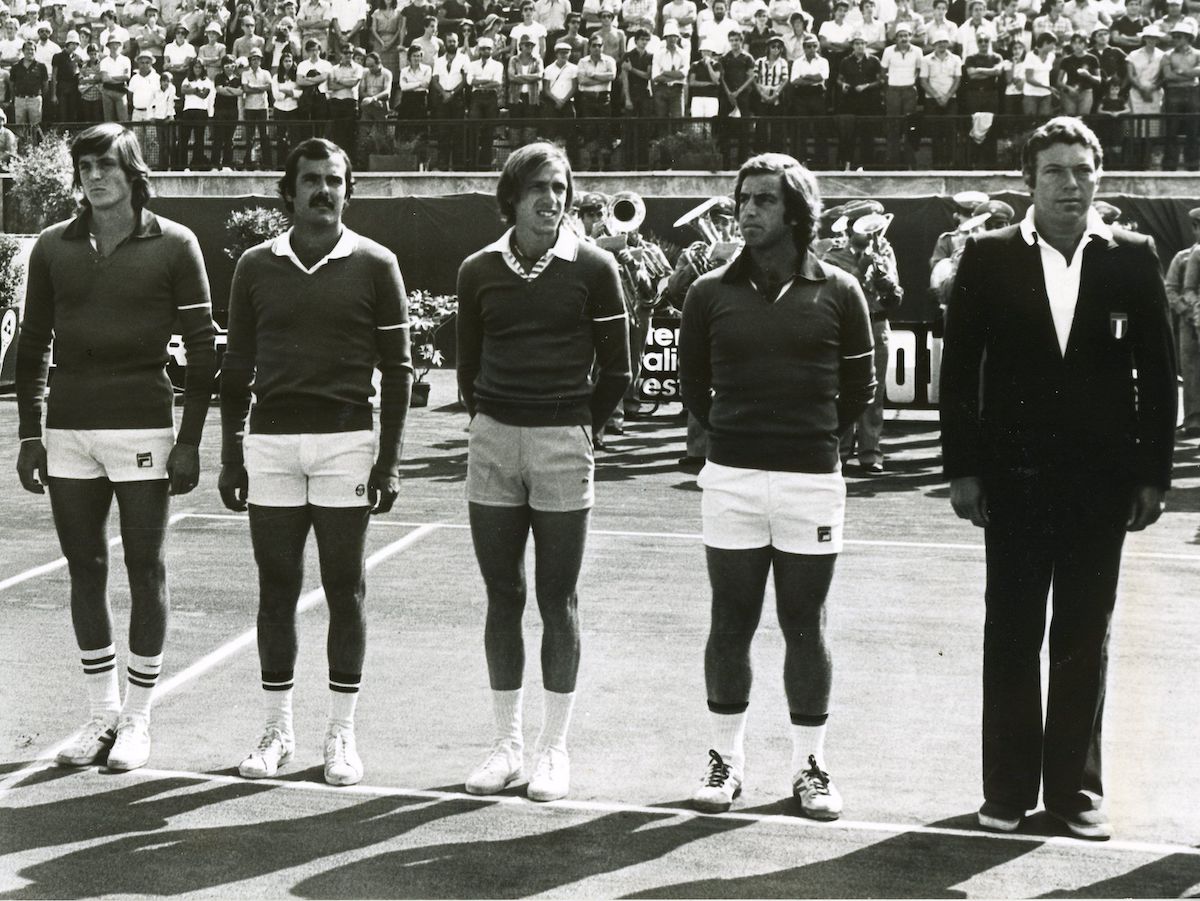

Da sinistra: Adriano Panatta, Tonino Zugarelli, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Nicola Pietrangeli. Foto courtesy of Fandango

Non è così e lo sai. C’è la regia eccome, nello scambio tra i protagonisti, nella narrazione, nell’intuizione di avere tra le mani proprio dei personaggi da romanzo che solo un regista, appunto, può orchestrare.

I personaggi sono stati fondamentali. Se non avessi avuto la percezione di avere dei personaggi anche narrativamente molto interessanti, forse avrei ristretto il campo, o forse non sarei neanche andato avanti. Questa cosa l’avevo vista in una docuserie che mi è piaciuta molto, The Last Dance. Io non ho una passione per il basket o per l’NBA, mi piace quando vedo qualche bel momento ma si ferma lì. E The Last Dance l’ho vista con altre due persone anche loro totalmente a digiuno di basket, e siamo rimasti tutti e tre attaccati lì solo perché ha dei personaggi molto forti, che ti catturano. Proprio in quel periodo avevo cominciato a frequentare Adriano, perché abbiamo degli amici in comune, e a conoscere quelli che sarebbero diventati gli altri personaggi di questo lavoro. E avevo ormai maturato la convinzione di essermi trovato davanti a delle figure davvero interessanti. Se ci pensi, quello che normalmente viene considerato un po’ il quarto, quello che è sempre stato meno esposto rispetto agli altri, e cioè Tonino Zugarelli, più andavo avanti, più leggevo di lui, delle vicende e delle difficoltà soprattutto con Pietrangeli, e più mi sembrava che il personaggio crescesse enormemente.

Guardando Una squadra pensi proprio: ammazza che culo aver trovato questi personaggi così forti e così pazzeschi – il vanesio e il rigoroso, quello che fa la bella vita e quello che torna a casa dalla moglie, e così via – tutti insieme nella stessa squadra.

Possiamo chiamarlo così (ride). Le differenze tra loro hanno anche fatto sì che quella squadra fosse così forte: non era facile trovare sfidanti che fossero a proprio agio prima contro un giocatore così brillante e con così tante variazioni come Panatta e poi con uno regolare e che sbagliava pochissimo come Barazzutti. Da un punto di vista strettamente tennistico, le differenze tra loro hanno costruito la forza di quella squadra; e paradossalmente costruiscono anche quel gruppo di personaggi che, dal mio punto di vista di narratore, rende la storia così interessante.

Il “personaggio Panatta” dà il meglio di sé quando racconta che detestava scontrarsi con giocatori imprecisi, sgraziati, o anche proprio brutti. E quindi giocava male apposta. E questo, anche senza voler tirar fuori la solita nostalgia per il ’900, dice che una volta cercare il bello era, anche nello sport, una missione. No: un dovere.

Adriano su questa cosa ci scherza, però sì, è vero, c’era una ricerca estetica che adesso, almeno nel tennis, è passata totalmente in secondo piano. Salvo il fatto che poi siamo tutti innamorati di Federer, perché è colui che anche esteticamente interpreta il tennis ai livelli più alti mai raggiunti. Ma oggi conta il risultato, si sbaglia poco in tutti i sensi, il che toglie imprevedibilità, e anche spettacolo.

Questa è una storia di passioni (lo sport ma anche la politica, le donne, la vita splendida o ordinaria che fosse) in cui convergono almeno due delle tue passioni: il tennis e il cinema. La domanda è: è la passione ad averti spinto sempre, nel tuo lavoro?

Quello del produttore è un lavoro in cui devi cercare di coniugare ciò che ti appassiona con ciò che ha senso da un punto di vista imprenditoriale. Però ti confesso che qualche volta mi è successo di non cercare questa combinazione, e mi sono affidato solamente a ciò che avevo voglia di fare. E non è neanche andata male. O meglio, magari è andata male dal punto di vista imprenditoriale: che so, Diaz era un progetto che non aveva nessuna caratteristica del grande affare, era un rischio estremo, ma è uno dei film di cui sono più contento. A volte la passione va seguita e basta, se ci stai troppo a pensare su tante cose non le fai. Ma ecco, tutto quello che dico a te non lo direi in una scuola, davanti a ragazzi che vogliono fare i produttori nella vita.

Adriano Panatta. Foto: Alberto Novelli/Fandango

Leggevo di recente l’autobiografia di Gabriele Muccino…

Che potrei quasi dare in giro come mia biografia, perché parla tantissimo di me.

In continuazione, è vero. Comunque, intanto volevo chiederti conferma di quell’immagine di te produttore strafigo che, quando un regista chiama, prende un biglietto e dopo poche ore è a Los Angeles…

Be’, se uno ti chiama alle tre e mezza di notte e ti dice “Ho appena fatto un incontro e mi vogliono offrire un film su Wolverine, e io non so manco chi cazzo è, so solo che sta in un fumetto”, te che fai? Alle sette di mattina prendi un volo e ci vai.

Quindi mi confermi che è vero. A me in realtà interessava soprattutto il fatto che, dice Muccino, tu sei un produttore che sul set ci va pochissimo, ti annoi proprio.

Stare sul set è utile se ci sei tutti i giorni, se sei veramente un interlocutore costante o se c’è un rapporto molto forte, una chimica molto buona con il regista. Con Gabriele in realtà usavo andarci molto, non tutti i giorni ma spesso, e con Ligabue anche, con alcuni registi questo funziona. Ma in generale, se vai sul set una volta a settimana è una specie di visita ai parenti: vai lì, testimoni la tua attenzione per quello che stanno facendo, ma il più delle volte fai perdere tempo a tutti. Penso sia più utile parlare molto del progetto prima e anche dopo, durante il montaggio, e alla fine del primo montaggio. Il set ha ritmi frenetici, ed è giusto che il regista stia lì concentrato e che abbia fiducia nella propria visione: andare a mettergliela in dubbio porta a risultati che raramente sono buoni. Di fondo fare un film è un atto di fiducia in un regista: puoi sbagliare, e a me è capitato, ma è una fiducia che devi far sentire.

Hai addosso da sempre quest’etichetta del produttore che ha cambiato il cinema italiano. Non voglio chiederti se lo pensi, voglio sapere però qual è il passo con cui credi di aver condotto questi trent’anni di lavoro.

Quello che ho tentato di fare da subito, e che tento di fare ancora adesso per ogni film che facciamo, è fare delle storie che già alla lettura ti trasmettano qualcosa, che può essere emozione, interesse, voglia di ridere, ma insomma sempre qualcosa che ti coinvolga. Ho sempre cercato di coniugare l’attenzione alla qualità di quelle storie, e del lavoro, e della fabbricazione del film – e per fabbricazione intendo dalla scrittura fino all’ultimo momento dell’edizione – con il tentativo di far arrivare questa qualità a un pubblico più vasto possibile. Da produttore, sono cresciuto tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90, erano anni in cui c’era una distinzione netta, si parlava di cinema di qualità e di cinema commerciale come di due cose assolutamente distinte. C’erano i film che venivano considerati commerciali, che potevano essere grandi commedie da un punto di vista qualitativo perlomeno discutibili; e di contro c’erano film di autori importanti che venivano chiamati di qualità, o d’essai, che per definizione erano concepiti per una nicchia. E questo è successo tante volte anche a me, di produrre quel tipo di film che non ha raggiunto un pubblico largo. Poi però qualche volta ci sono riuscito.

Quando hai sentito di aver davvero sfatato quel mito, quella distinzione tra cinema di qualità e cinema commerciale?

Abbastanza presto. Se ci pensi, uno dei primi film che ho prodotto, e il primo con Fandango, è La stazione di Sergio Rubini, che il suo pubblico l’ha trovato. Ed era chiaramente l’esordio di un attore che già faceva il regista in teatro, un film che qua e là aveva anche dei toni da commedia ma che non era una commedia tout-court. Quindi forse già lì, ma in maniera molto netta con Radiofreccia. E tu potresti dirmi: sì, però lì c’era Ligabue, che è una rockstar e porta in automatico il suo pubblico. E invece non è vero, perché passare da una modalità di racconto a un’altra costituisce sempre un grande rischio. E poi ovviamente è successo con Gabriele, con L’ultimo bacio, ma lì già in partenza si andava verso un racconto più largo, più popolare. Gomorra invece è proprio un caso di scuola, perché è un film dove non avevi un attore conosciuto tranne Toni Servillo, che però in quel momento non era il Toni Servillo che è diventato poi; non avevi una sola storia ma tante storie intrecciate tra loro; e avevi una lingua che in tre quarti d’Italia non capivano, per cui sono stati usati i sottotitoli. Aveva tanti elementi che facevano pensare che fosse un film da festival, altra definizione, insieme a d’essai e di nicchia, che ci hanno sempre affibbiato: “La Fandango fa i film da festival”, che poi è vero, andavamo spesso ai festival coi nostri film, e Gomorra ha vinto il Gran premio della giuria a Cannes. Ma è un film che, nonostante tutti quegli elementi, hanno visto in tantissimi. È anche vero che c’era un libro importante alla base, ma anche lì: ci sono tantissimi film tratti da libri anche molto letti, molto venduti, che non hanno avuto quel successo.

La squadra oggi: da sinistra, Barazzutti, Zugarelli, Bertolucci, Panatta e Pietrangeli. Foto: Alberto Novelli/Fandango

È quell’idea del convertire, come si dice oggi, che ora vale pure al contrario: chi dal mondo digitale passa ai libri o al cinema non è detto che si porti i suoi follower anche lì, anzi non succede quasi mai.

No, esatto.

Non ti faccio la domanda più annosa e pallosa del mondo – qual è lo stato attuale del cinema italiano? – o meglio, te la giro così: il fatto che il tuo primo lavoro da regista sia un film che però nasce dal progetto di una serie e che per di più è un documentario, genere finalmente considerato nobile come tutti gli altri… ecco: tutto questo mi sembra raccontare bene questo tempo, da un punto di vista audiovisivo. E non penso, essendo tu un uomo di cinema accorto, che possa essere casuale.

Invece un po’ è casuale, e ti dico in che senso. Noi abbiamo lavorato (alla scrittura con Procacci hanno collaborato Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò Franchini, Mario Giobbe e Luca Rea, nda) per costruire una serie. Poi la voglia di portare qualcosa a un festival ci ha condotti da Stefano Francia di Celle, che fino all’anno scorso dirigeva il Torino Film Festival. Gli ho fatto vedere un quarto d’ora di girato, e gli è piaciuto.

Allora è vera quella cosa dei film da festival. E figuriamoci se ci rinunciavi col tuo primo lavoro da regista…

In effetti un po’ mi sarebbe dispiaciuto (ride). Però avremmo anche potuto presentare le prime due puntate, come succede spesso. Ma non le avevamo, non avevo ancora finito, e poi mi sembrava bello raccontare anche quell’unica vittoria italiana della Coppa Davis del ’76, e proprio nei giorni in cui a Torino si giocava la Davis. Quindi abbiamo messo insieme 75 minuti – ora nei cinema sono circa 90 – in cui si parte dalla vicenda politica che ha circondato quel momento e che si chiudono con la vittoria in Cile. Quei 75 minuti a Torino si chiamavano Scene tratte da Una squadra, non pretendevo che fosse un film. Poi però in parecchi mi hanno detto “Ma guarda che funziona”, e mi è anche venuto da pensare: forse dovremmo fermarci qui, interrompere il resto e chiudere in gloria con questi 75 minuti. Diciamo che questa che va al cinema è un’anteprima per promuovere una serie che racconta questa storia in modo più ampio, ci sono le altre finali, si descrivono meglio i personaggi… ma anche per raccontare la storia in un formato a cui, forse hai ragione tu, romanticamente io sono ancora legato: quello del film.

Domande finali stupide. Il film dei tuoi che ti è più caro.

Uno che ho già nominato, Diaz, per me è un film molto importante. Uno di quei momenti in cui vedo un senso nel lavoro che faccio. Penso che quel film abbia aiutato a capire qualcosa che molti pensavano di conoscere già, e invece a volte le immagini hanno una forza che ti fa capire molte più cose. Ma i film a cui sono affezionato sono tanti, e tanti hanno avuto meno successo di quello che per me meritavano. I due film di Francesca Comencini che abbiamo prodotto con lei, Lo spazio bianco e Amori che non sanno stare al mondo, li metto tra i nostri più belli.

Il film di cui ti penti, ma so che tanto non me lo dirai.

Non lo posso dire, no, ma lo capisci anche tu che, in trent’anni abbondanti, gli errori è inevitabile farli, e io ne ho fatti. Ci sono film che farei diversamente, farei scelte diverse…

Il film che ti è scappato, che ti hanno soffiato.

Mah, più che soffiato… ecco, con Paolo Sorrentino ho fatto due film dopo il suo primo, che era L’uomo in più e che era già bellissimo. Le conseguenze dell’amore e L’amico di famiglia li abbiamo fatti insieme al produttore storico di Paolo, Nicola Giuliano, e poi è giusto che crescendo ciascuno vada avanti, e con Paolo però mi è dispiaciuto non proseguire. Così come mi è dispiaciuto non farlo con Matteo Garrone dopo quattro film insieme, l’ultimo con noi è stato Reality, un film bellissimo che all’epoca molti critici italiani non hanno apprezzato. Dopo Reality Matteo ha continuato producendosi da solo e mi è dispiaciuto anche lì, perché con questi due registi, che sono credo dei bei nomi (sorride) c’è un pezzo di vita professionale in comune, e poi le strade si sono divise.

A Rolling Stone, soprattutto qui dove parliamo di cinema, è ormai bandita la parola rock’n’roll. Quando ci dicono “Vi proponiamo questo regista o questo attore perché è molto rock”, cioè nove volte su dieci, alziamo gli occhi al cielo. Ma al di là della leggenda che pure Muccino tramanda sempre in quelle pagine – tu che a inizio carriera andavi in giro vestito come Kevin Costner in Fandango, appunto – con te possiamo fare un’eccezione: tu sei rock per davvero.

Nonostante i capelli bianchi? Che però sono arrivati presto, a 35 anni già ero così…

Sai meglio di me che i capelli bianchi possono solo aiutare.

Che ti devo dire… rock’n’roll (ride). Il rock’n’roll è ciò che dà senso alla vita, dài.