Willie Peyote, unico da far schifo

È l’ufo del pop italiano, un antropologo dell’industria musicale, psicologo di coppia, giornalista di costume e stand-up comedian che osserva e racconta il mondo, mettendosi continuamente in discussione. Nel nuovo 'Pornostalgia' canta la nostalgia delle cose che ci sfuggono di mano e ci ricorda quant’è importante fare schifo in un mondo di finti vincenti

Foto: Francesco Villa. Direzione Creativa: Leftloft. Styling: Tiny Idols. Completo: Pierre Louis Mascia. Occhiali: Kuboraum. Canottiera: Intimissimi

Domani esce Pornostalgia di Willie Peyote, l’unico individuo vivente e non solo in grado di fondere in un solo corpo e in otto album lo spirito sabaudo e l’anima rap, nonché di applicare al mondo e a sé stesso lo stesso rovello di instancabile critica e di formidabile sdegno. Questo è il suo disco più sincero, divertente e avvilente a un tempo.

Lo abbiamo raggiunto al termine dello shooting fotografico a cui non avrebbe mai osato chiedere di rispecchiare la sua poetica. E che, invece, forse ci è riuscito.

Ci è dispiaciuto non vederti al Concertone del Primo Maggio.

Purtroppo poche ore prima della partenza due membri della band sono risultati positivi al Covid. Senza la mia band per me sarebbe stato impensabile venire a Roma.

Abbiamo fatto un giro nel backstage e l’esperienza della dialettica tra palco e retropalco, forse anche perché freschi di ascolto del tuo disco, ci aveva gettato in uno stato mentale un po’ peyotesco. Ci incuriosiva ad esempio il fatto che, mentre sotto i riflettori una green influencer, con tutta la buona volontà possibile, esortava a consumare meno carne animale per ridurne l’impatto ambientale in termini di CO₂, nel backstage ci si ammazzava di porchetta, come se non ci fosse un domani e, d’altro canto, come se i maiali non scorreggiassero. Hai visto lo spettacolo? C’è qualcosa che ti è piaciuto?

Ne ho visto un pezzo. Non l’ho guardato tutto perché non potendovi partecipare, sinceramente, mi pigliava un po’ male. Rispetto allo contraddizioni: in occasioni di eventi simili si verificano spesso. È molto complicato riuscire a far stare dentro un racconto coerente quelli che sono gli obiettivi dell’iniziativa e le sue necessità organizzative. Ovviamente penso anche ai main sponsor del Concertone (tra cui Eni, nda). Credo che ciò sia contraddittorio né più né meno di come lo sono i nostri tempi in generale. Anche le campagne più giuste possono diventare campagne di marketing e talvolta alcune campagne di marketing possono rivelarsi campagne utili. È dura trovare la quadra. Del resto lo stesso discorso vale anche per le nostre carriere: siamo tutti un po’ contraddittori nella nostra vita.

Foto: Francesco Villa. Direzione Creativa: Leftloft. Styling: Tiny Idols. Occhiali: Rayban. Completo: Canaku

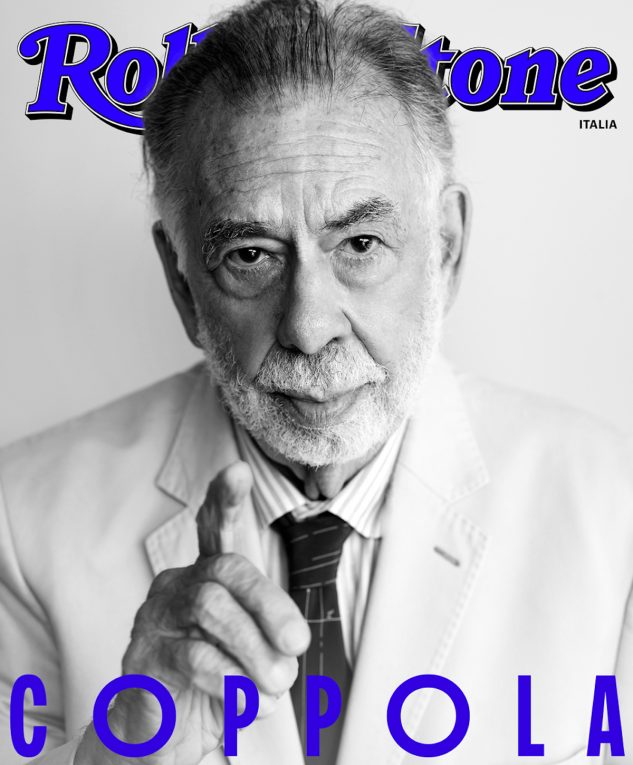

Questo tipo di consapevolezza, come vedremo, emerge molto chiaramente in alcune tracce di Pornostalgia, a cui è dedicata la digital cover di oggi di Rolling Stone. L’immagine vuole illustrare il pezzo con cui hai anticipato l’uscita del disco, Fare schifo; e annunciare una lieta novella: anche in un mondo bruciato dai filtri si può essere dignitosi da fuori fuoco. Che esperienza è stata per te questo shooting, così concettualmente legato al tuo lavoro eppure così formalmente insolito per Willie Peyote come lo conoscevamo?

Era la prima volta che facevo un’esperienza di questo genere ed è stata molto bella. Mi sentivo, contestualmente, sia responsabilizzato che in imbarazzo, perché quando si tratta di farmi scattare delle foto, di metterci la faccia (cosa che del resto mi capita anche quando giro un videoclip), soffro sempre la prospettiva dell’esposizione e ho bisogno di un bel po’ di training autogeno per convincermi di farlo. Il taglio che abbiamo voluto dare all’immagine, però, mi veniva incontro. Penso che sia necessario ricalibrare i nostri canoni di bellezza e di perfezione e porci il problema di quanto siamo noi a volere le cose in un certo modo e quanto siamo, invece, costretti a volerle così dal contesto in cui viviamo, senza esserne davvero convinti, e costringendo a nostra volta gli altri a pensarla come noi. Dobbiamo fermarci a ragionare su questi temi, che riguardano anche la salute mentale: la depressione, l’ansia. Il fatto è che viviamo una vita che non ci porta a prenderci il tempo necessario per accettare di perdere. Se non puoi perdere, se hai ogni giorno l’obiettivo di essere bellissimo o di fare un record, è evidente che la cosa possa generare inquietudine. Non ci obbliga nessuno a vincere almeno una volta o una volta a settimana, figuriamoci sempre. Mi direte: sticazzi che lo dici tu! Forse è facile dirlo da parte mia, perché non vinco mai e primo in classifica non ci sono e non ci sarò mai. Però, anche nel mio piccolo, dover raggiungere costantemente dei risultati ed essere sempre all’altezza della situazione, alla lunga è un peso.

Che tipo di talk tour sarà PEYOTeMES che, sulla carta, sembra molto rilassato e originale?

È impostato in modo old school, da evidente pornografia della nostalgia. Presenteremo il disco come si faceva una volta. Farò quattro chiacchiere con un ospite di volta in volta diverso, in base alla città in cui andrò, col pubblico che avrà la libertà di interagire con noi nel modo che preferisce. Ci confronteremo personalmente. Mi manca suonare, ma devo dire che mi manca almeno altrettanto il confronto, senza il quale sento di perdere il polso della situazione. Suonare significa che io salgo sul palco e gli altri ascoltano, e non c’è dialogo, se non nelle forme tipiche del concerto. In PEYOTeMES l’idea è di avere un’interazione reale con le persone – che si tratti di pubblico, di fan o di colleghi, con cui ho sempre parlato molto – e riscoprire la possibilità di capire cosa pensano gli altri.

Che genere di locali saranno toccati dal tuo viaggio?

Abbiamo scelto dei club simbolo delle varie città. Tutti luoghi che in questi anni, per i motivi che sappiamo, hanno avuto difficoltà a portare avanti una programmazione di un certo tipo. Ciascuno di essi è stato importante per la mia formazione, come l’Hiroshima Mon Amour o il Monk, l’Estragon o I Candelai, dove ho tenuto concerti per me molto importanti.

Foto: Francesco Villa. Direzione Creativa: Leftloft. Styling: Tiny Idols. Occhiali: Rayban. Completo: Canaku. Mocassino: Sebago

Con Pornostalgia continui imperterrito la tua opera di sociolinguista, psicologo di coppia (la tua), antropologo dell’industria musicale, giornalista di costume, il tutto senza perdere d’orecchio l’unità musicale che interconnette tutti questi campi. Come fai?

A caso. Anche perché non sapevo di aver fatto tutte queste cose. Mi limito a guardarmi intorno, farmi delle domande e scriverle. Talvolta riesco a darmi anche qualche risposta. Non vado ad affrontare certe questioni di petto. Semplicemente avviene che quello che mi succede mi porta a scrivere su questo o quest’altro argomento. Non saprei dirti come faccio perché non ho mai capito come faccio: ho iniziato a farlo e poi ho continuato.

A un ascolto completo e rispettoso dell’ordine della tracklist Pornostalgia può sembrare un personal essay sotto forma di album rap: alcuni dei capitoli sono dedicati alla riflessione su vari ambiti professionali, culturali e sociali: un ambito per bolgia, dantescamente, dall’industria musicale alla crescita personale. Altre tracce, invece, attraversando tutto il disco e intersecandosi tra quelle, come dicevamo, antologiche, costituiscono un fil rouge monografico sull’amore finito. Questo amore può essere inteso come episodio autobiografico o è più una metafora di delusioni di altro tipo?

Effettivamente c’è una carrellata, un catalogo di argomenti che vengono trattati. L’amore autobiografico c’è ma quello che, secondo me, è il pilastro portante di tutto il disco è la messa in discussione del rapporto che ho con il mio lavoro, che forse è anche un rapporto amoroso, essendo la musica il grande amore della mia vita. Questo rapporto è cambiato profondamente, vuoi perché sono cambiate le persone su cui si basa, le modalità in cui si svolge, gli stessi soldi che genera. Così, per continuare a viverlo bene, mi sono trovato costretto a cambiare anche io.

La prima traccia di Pornostalgia, Ufo, è la più politica del disco. Ci presenti la figura del cantautore a metà tra la voglia di mandare il mercato discografico a quel paese e il peso della responsabilità di fare qualcosa per migliorare il nostro, di Paese. Tra forme di vita “intelligenti quasi tutte asintomatiche” e forme di vita deficienti stravaccinate contro il virus della coscienza, quanto è difficile fare il cantautore rap impegnato, oggi, in Italia?

È impegnativo più che impegnato. In questo pezzo cerco di esprimere quanto sia contraddittoria la mia posizione. Per quanto io ci tenga moltissimo a fare qualcosa che serva e mi senta responsabile del ruolo che devono avere determinati artisti, mi rendo conto anche che la situazione attuale lo rende sempre più complicato. Tutto viaggia su binari ben collaudati e si guarda solo a certe cose: i numeri, la ricchezza economica, la performance, le visualizzazioni, gli obiettivi. Se non dai tempo alla scrittura di scendere in profondità il mio lavoro diventa davvero complicato. E se nessuno ha più quel tempo e l’unico metro di giudizio per stabilire se sei bravo è un certo tipo di successo, non sono più nel mio mondo. Non ho mai pensato che un autore fosse più o meno bravo in base al numero di libri che ha venduto nella sua carriera. Prima c’erano più chance, più mondi a confronto, potevi permetterti di vivere fuori dal mainstream, oggi non esiste più l’alternativa. L’alternativa a che cosa? Il genere di musica alternativo è esattamente quello che passa in radio, che funziona su Spotify, cioè il mainstream. Non esiste più la differenza. Il rap e l’indie erano generi di rottura, mentre oggi rappresentano il core business dell’industria. Quindi Ufo è una domanda su quale sia il mio ruolo e su quanto possa giocarlo bene come ai tempi in cui sognavo di fare questo lavoro. Oppure, come avrebbe detto il buon Luciano, se davvero non è tempo per noi.

Foto: Francesco Villa. Direzione Creativa: Leftloft. Styling: Tiny Idols.

Fare schifo è il manifesto poetico dell’album. Il concetto che porti avanti qui con Michela Giraud è originale perché parla della diversità e racchiude in sé molti concetti carissimi all’ambito del politicamente corretto, senza essere affatto corretto. Fare schifo è diverso da essere diversi. È qualcosa di più profondo e al tempo stesso più leggero e libero. Essere sé stessi senza vantarsene troppo?

Il punto è che essere per forza orgogliosi dei propri difetti è una retorica che alla lunga diventa imbarazzante. Ogni tanto si può essere incazzati con sé stessi per aver fatto un errore o per essere stati ciò che non avremmo voluto. Ed è giusto esserlo, perché ci porta al miglioramento. Fare schifo non vuol dire ostentare che ci piacciamo così come siamo, ma accettare di non piacerci affatto.

Essere diversi in un modo ormai sanzionato e celebrato dalla società e dai social può creare un’ansia simile a quella di essere tutti uguali e vincenti?

Senza dubbio: è una performance anche quella. Dobbiamo essere sempre performativi, nel bene e nel male. Nessuno fa le cose a caso, è tutto studiato. Anche fare le foto fuori fuoco è diventato un taglio stilistico.

Alla Gué.

Be’ lui forse di cose a caso ne ha fatte nella vita, ma ne ho così tanta stima che penso possa fare tutto. L’essere diversi in un modo che ti viene imposto vuol dire fondamentalmente essere uguali.

Michela è scelta alla perfezione. Ovviamente non perché faccia schifo ma perché è un emblema di persona che non si omologa in modo creativo e vincente. Com’è nata questa collaborazione?

Non è la prima volta che collaboro con uno stand-up comedian. In Sindrome di Tôret c’era uno skit di Giorgio Montanini e sono stato tra i primi in Italia ad aprire un concerto con un set di stand-up, come fu con Daniele Fabbri. Sono un fan di questa forma di comicità e la studio molto perché rappresenta una perfetta sintesi di quello che vorrei fare io nell’approccio alla scrittura. Nella fattispecie, come tutti gli altri partecipanti al disco, Michela è un’amica con cui ho avuto finalmente l’opportunità di lavorare. Ci siamo ritrovati per caso a scrivere dello stesso argomento, io per la canzone e lei per un monologo incentrato proprio sul fare schifo. Allora, per dare ulteriore colore a questa mia elucubrazione, ho provato a tirarla in mezzo.

Foto: Francesco Villa. Direzione Creativa: Leftloft. Styling: Tiny Idols. Occhiali: Rayban. Completo: Canaku

La Colpa al Vento è la narrazione della fine di un amore vista anche nei suoi aspetti apparentemente più convenzionali, quando ci meravigliamo di come una cosa percepita da noi come così unica e speciale – sia nella buona che nella cattiva sorte – possa adattarsi alle norme sociali, in quella che è necessariamente la fredda autopsia di qualcosa che fino a ieri era caldo e pulsante. Qui da che parte siamo rispetto al bilanciamento tra autobiografismo e metaforizzazione del sentimento amoroso?

Questo brano, tra tutti, è l’unico che ha una connotazione prettamente autobiografica. Si parla di una relazione chiudendo il cerchio rispetto a La tua futura ex moglie. Ho deciso di includere in Pornostalgia questo brano (scritto nel 2018 insieme a Godblesscomputers) proprio per mettere un punto fermo nel discorso iniziato con Iodegradabile. Se il disco precedente affrontava il tema della velocità con cui le cose ci sfuggono di mano, questo parla della nostalgia delle cose che non riusciamo a tenere in mano per più di un tot di tempo. Di quando siamo costretti a guardarci alle spalle come se i ricordi fossero più concreti di quello che ci accade oggi. La colpa al vento affronta una relazione appena passata con la nostalgia che si prova quando finisce qualcosa che pensavi – non dico definitivo, perché non c’è niente di definitivo – ma almeno sicuro. Ti chiedi come sia possibile e, cercando di darti una spiegazione e non trovandola, avendo paura di dare la colpa a te stesso, cerchi di attribuita al vento, e dunque al caso, a qualcosa di esterno a te. Come se le storie finissero da sole.

All You Can Hit è un pezzo dedicato all’industria musicale in cui sferzi tanto le dinamiche produttive quando quelle relazionali del tuo mondo. Riuscire a dire cose alte e grandi nelle ristrettezze della metrica è sempre stato uno dei problemi di fondo della poesia, così come per la pittura lo sono state le cornici. Tu sei un cantautore che, pur nelle angustie espressive del mercato di riferimento, riesce a dire la sua, anche attaccandolo. Come riesci a trovare il tuo spazio di libertà in una casa così strutturata come quella con cui lavori?

Anche se sono uno che tende a prendersi lo spazio, devo dire che mi lasciano moltissima libertà. Non ho mai ricevuto pressioni né richieste. Da subito mi hanno scelto per quello che sono e mi hanno permesso, di volta in volta, di essere quello che volevo essere. Questo brano parte da un’idea musicale un po’ nuova per me: dal rap inglese della grime di Stormzy. C’è stata dunque la scelta stilistica di andare a giocare in un campo che non è il mio per parlare di un tema su cui, invece, per ogni disco, ho sempre pronte un sacco di barre. Per quanto, in questo caso, mi sia confrontato con una metrica insolita, dopo averla studiata non ho avvertito ristrettezze. Sarà che ho da sempre una capacità sintetica! Forse è più facile prendersi il proprio spazio se ci si arriva con l’umiltà di guardare tanto agli altri.

Prima sembra portare su un piano pratico, più poeticamente espressivo, le tesi introdotte nella traccia precedente. E lo fa con una base classicissima, da rap dei primordi, pura come un ruscello di montagna rispetto ai beat cui siamo abituati, appunto, dal mercato. Ci guidi per mano nei significati letterali e simbolici di questo pezzo?

Sia Prima che La casa dei fantasmi sono stati registrati in sala prove e quello che si sente nel disco è esattamente quello abbiamo suonato dal vivo un giorno di luglio del 2020. Suona così come ti è sembrato perché registrare in presa diretta è una roba che non si fa più, tanto old school. Addirittura, più avanti, La casa dei fantasmi è una traccia unica: chitarra, basso, tastiere e fiati, come si faceva negli anni ’60. Prima è un pezzo che si è scritto da solo, in maniera molto naturale. Vuole creare un po’ di sospensione e relax in un disco dal ritmo molto serrato, dilatandone il tempo. C’è perfino un assolo di talk box. Qui ci prendiamo una rincorsa prima di proseguire.

Foto: Francesco Villa. Direzione Creativa: Leftloft. Styling: Tiny Idols. T-shirt e felpa: Pasdemer. Occhiali: Oakley. Smanicato: K-Way. Scarpe: New Balance

In Il furto della passione introduci una delle più belle e complesse metafore calcistiche sull’amore della musica italiana. Quando dici che la “felicità è un furto” lo intendi dal punto di vista arbitrale, cioè qualcosa che non ci meritavamo ma che ci viene momentaneamente concesso, finché var non ci separi, oppure è un’altra cosa?

C’è un riferimento a quello, sul finale, quando dico “come prendere un rigore quando hai simulato”. Ma in realtà la felicità è un furto nella misura in cui, cosa che è tipica del mio modo di approcciarmi alla vita, quando sono felice ho la sensazione che qualcos’altro stia per succedere o che ci sia qualcosa di sbagliato. Non riesco mai a godermi la contentezza. Credo sempre di stare togliendo qualcosa a qualcuno. Deve essere un concetto un po’ sabaudo. In un mondo pieno di tante cosse sbagliate e brutte come posso permettermi di essere felice? È un torto che faccio agli altri: io sono felice e voi siete dei miserabili! Nel pezzo mi prendo per il culo da solo, quando canto che, se la felicità è un furto, io cercavo un complice, cioè qualcuno con cui compierlo, quel furto, alla Bonnie e Clyde.

Qualcuno con cui condividere il bottino ma anche l’eventuale castigo.

Esatto. Sono stato spinto alle metafore calcistiche perché parlare del mio rapporto coi compagni di squadra che avevo da piccolo mi ha aiutato a capire una cosa. Non sempre puoi scegliere le persone che ti circondano ma, se c’è un obiettivo comune da raggiungere, puoi provare a dare agli altri e prendere da loro il meglio possibile, senza pretendere che ti diano esattamente quello che ti aspetti, e viceversa. Questo è un gran bell’approccio, che puoi mettere in campo in vari ambiti della vita, compreso quello delle relazioni di coppia.

Risarcimento Skit è una postilla di Emanuela Fanelli a quanto hai appena dichiarato nel pezzo precedente.

Sì, e ha vinto lei. Con quella frase lì: “L’amore non è un furto ma un risarcimento” ha detto la cosa più bella del disco, a cui non si può più ribattere. Dopo aver fatto i giri pindarici tipici della sua poetica è riuscita a spiegare tutto in quella semplice chiosa. E soprattutto ha dimostrato che tutto quello che avevo detto prima era la minchiata di un ragazzo fondamentalmente insicuro, che a volte non ha le palle per godersi le cose. Perché è più facile sentirsi tormentati che lasciarsi andare e godersi la vita. Emanuela non è riuscita soltanto ad aumentare il valore artistico del disco mi ha anche dato un insegnamento.

Com’è nata la collaborazione con lei?

Con Emanuela ci siamo avvicinati perché ciascuno di noi aveva scritto un libro per la stessa collana, Birrette di People. Io dialogavo con Pippo Civati e lei con un altro membro della casa editrice (Marco Tiberi, nda). Poi ci siamo conosciuti meglio e abbiamo scoperto di avere molte cose in comune, soprattutto rispetto alla vita nel cosiddetto mondo dello spettacolo. Mi piaceva l’idea che una voce femminile facesse da contraltare a tutte quelle metafore calcistiche e mi piaceva anche l’idea di essere messo in discussione. Ed Emanuela è la migliore che ci sia in questo momento nel fare emergere le contraddizioni che ci sono nei ruoli che interpretiamo.

Foto: Francesco Villa. Direzione Creativa: Leftloft. Styling: Tiny Idols. Occhiali: Kuboraum. T-Shirt: Pasdemer

Diventare grandi feat. Samuel: “Le domande sono tutto ciò che ho”. L’ammissione dei propri limiti è l’inizio della vera crescita?

Qui mi confronto sia con l’età che passa che con i cambiamenti avvenuti nel mio lavoro dopo essermi presentato su un palco importante come l’Ariston. Sono cresciuto io, è cresciuto quello che ho intorno, è cresciuta la portata di quello che faccio. E quindi mi pongo delle domande. Ho scelto Samuel perché è stato per me un punto di riferimento a livello artistico fin da quando ero adolescente. I Subsonica sono un’istituzione a Torino. In seguito ho avuto la possibilità di diventare suo amico. Se devo fare delle domande a qualcuno sul mio lavoro o sul diventare grandi non posso che rivolgermi a lui. E Samuel giustamente mi ha risposto che per lui, che nei giorni in cui incidevamo il pezzo compiva 50 anni tondi, non ci sono che altre domande. Forse si può imparare a gestire meglio il tempo tra una domanda e l’altra e soprattutto l’assenza di risposte. Insomma, senza rispondermi, Samuel mi ha risposto perfettamente.

Un altro featuring impeccabilmente scelto.

Con molti di coloro che mi accompagnano nel disco, in questi anni, ho avuto l’occasione di discutere più volte di temi che abbiamo trattato. Suonare insieme è stato del tutto naturale. Forse è anche per questo che sono riuscito ad andare così a fondo dentro me stesso.

I soldi non esistono è l’abiura di ogni inno pecuniario trap. È il tuo attacco alla finanziarizzazione dell’economia e anche della vita. Non fai però solo il bastian contrario ma riconosci gli effetti collaterali che i soldi possono avere anche su chi la pensa e l’ha sempre pensata come te. Che cosa sono i soldi per te?

Sarà che sono nato fortunato ma non ho mai avuto un rapporto viscerale col denaro. Non ero ricco ma non ero neanche povero. Sono cresciuto in una famiglia in cui si lavorava in proprio e quindi mi è stato insegnato a gestire oculatamente il denaro. Oggi sono l’amministratore delegato della mia società. Ho sempre vissuto un rapporto sano e distaccato col denaro: è un mezzo per il raggiungimento di determinati obiettivi. Mi serve per comprarmi da mangiare, per pagare le bollette, per andare in vacanza. Non comprerei mai un orologio da 20 mila euro o una macchina da 40. Forse sui vestiti potrei spendere qualcosa in più. Quando sento parlare di lusso penso che i miliardari non hanno mai dei soldi in tasca. Quei soldi allora sono solo dei numeri su un display, che usiamo come metro di giudizio degli altri. Da qui mi sono posto il problema di fondo del mio pezzo: veramente stiamo ancora a parlare di soldi?

La casa dei fantasmi parla di pornostalgia in senso stretto, invitandoci a fare i conti con la rappresentazione plastica dei ricordi nel momento in cui non ci restano che loro.

È un pezzo reggae: altra cosa che non avevo mai fatto prima. Si parte dal racconto di questa casa che effettivamente possedevo e che realmente rappresentava la storia d’amore che aveva attraversato i miei ultimi due dischi. Una storia che è ancora molto presente in me e che, insieme a quella casa, ha funzionato da metafora del mio rapporto con la difficoltà di riuscire davvero a trovare qualcosa di nuovo, anche nella vita e nel lavoro, qualcosa che mi faccia pensare che valga la pena di uscire dalla solitudine.

Hikikomori, che dà il titolo al brano successivo, il più ritmato ma anche il più malinconico del disco, è una condizione che hai sfiorato o che ti limiti a osservare e a descrivere?

Non ho mai conosciuto l’incapacità di uscire di casa, ma non ho mai neanche fatto mistero di aver attraversato momenti depressivi. Mi sono informato sul tema degli hikikomori: siamo tutti in grado di riconoscere che abbiano un grave disturbo, però poi spesso accade a noi per primi di non essere in grado di uscire da altre bolle che ci creiamo. Se è così palese che i ragazzi che non lasciano mai la propria camera abbiano un problema, perché non pensiamo altrettanto di noi che, pur essendo nel mondo, quando interagiamo sui social solo con persone che ci danno ragione o leggiamo solo opinioni che ribadiscono quello che già pensiamo, non riconosciamo che, anche se a un altro livello, abbiamo un problema simile?

Foto: Francesco Villa. Direzione Creativa: Leftloft. Styling: Tiny Idols. Completo: Pierre Louis Mascia. Occhiali: Kuboraum. Canottiera: Intimissimi

In Robespierre, con Fast Animals and Slow Kids, ti prendi gioco di chi, in questa epoca della storia della comunicazione e della comunicazione politica in particolare, prende il potere o scala le classifiche e poi non sa bene che farsene, se non dare fiato alla bocca o input alla drum machine. È insomma una tua satira dell’uno vale uno nel mondo dello spettacolo e non solo. Il lato oscuro della disintermediazione?

Senza dubbio. Questa cosa l’ho sempre pensata e non mi sono mai fidato troppo dell’uno vale uno, che non ritengo un concetto per forza positivo. Prendo spunto da un’intervista in cui Luca Bizzarri raccontava come un suo professore del Conservatorio fosse stato una delle persone più importanti della sua vita perché, trattandolo malissimo, lo aveva convinto che la musica non fosse la sua strada. Tutti dobbiamo avere gli stessi diritti nella vita. Ma il mio punto è, da una parte, che il fatto che vogliamo fare qualcosa non ci deve portare a pretendere di poterlo fare. D’altra parte nel brano parlo anche di un’altra consapevolezza: nella mia vita non ho mai preteso di essere il portavoce di nessuno. Parlo solo a nome mio. Nessuno vuole davvero un portavoce, semmai un portacroce. Sennò si finisce come Robespierre: parti come un grande rivoluzionario e poi la testa la tagliano anche a te. Preferirei farmi i cazzi miei, ecco.

In Sempre lo stesso film le tue due linee, sentimentale e professionale, sembrano finalmente coincidere, nella noia della routine descritta, ma anche con uno spiraglio di auspicio. Di che parla davvero questo pezzo?

Questo è uno dei brani più difficili che io abbia scritto. Volevo chiudere sì, con una nota di speranza. È una lettera che ho scritto a una persona in particolare. I riferimenti al “solito film” non sono casuali: è l’ultima scena di Santa Maradona, in cui i protagonisti di alzano per andare a cambiare le cose e il film finisce. Così finisce anche questo disco, con un brano scritto per Libero De Rienzo. Tutto quello che ho scritto purtroppo non ho potuto dirglielo di persona. Quello che vale per Samuel vale anche per Picchio: è stato per me un punto di riferimento che mi ha accompagnato nel percorso in cui cercavo di diventare qualcosa o qualcuno. Devo ricordarmi più spesso di essere un ragazzo fortunato.

***

Foto: Francesco Villa

Direzione Creativa: Leftloft

Styling: Tiny Idols

Make-Up and Hair Styling: Amy Kourouma

Videobackstage: The Dino Stories

Rs Producer: Nicole Casale