Ben Harper, il passato è presente

«Una lotta tra il me del presente e il me del passato». Così Ben Harper racconta lo sforzo necessario, quando hai 52 anni e una quindicina di album alle spalle, per far ascoltare le nuove canzoni senza che la gente le paragoni ai classici. In questa intervista il musicista misura la distanza tra passato e presente: nelle cose di cui canta; nei cambiamenti culturali; nelle persone che non ci sono più, come il padre che appare sulla copertina di ‘Bloodline Maintenance’. A volte si sente «come una vecchia auto usata», ma dal vivo è sempre una bomba, specie da quando ha smesso di bere. «Il mondo è un gigantesco bar in cui divertirsi, ma io ho già dato»

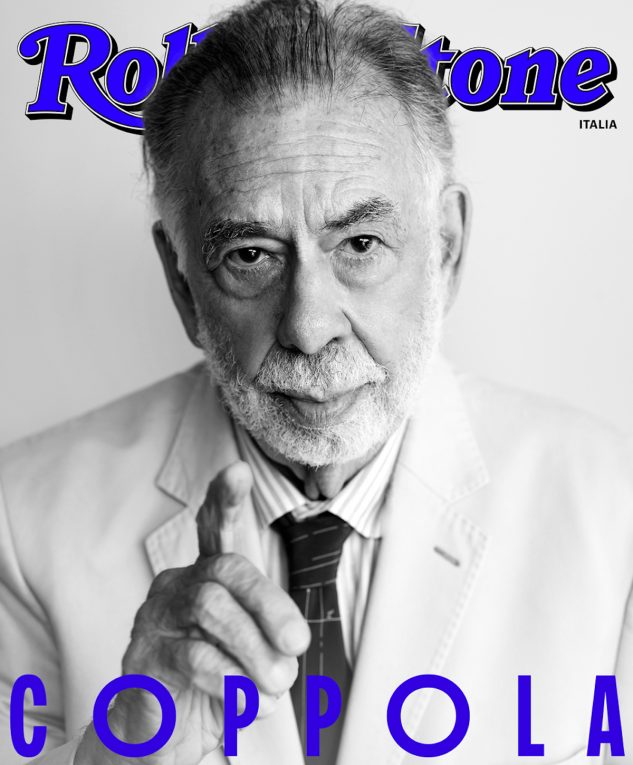

Harlem, New York, aprile 2022. Foto: Michael Halsband

Gli eroi son tutti giovani e belli, diceva Guccini. Anche gli artisti, nell’immaginario collettivo. O meglio, restano intrappolati per sempre nell’età in cui li abbiamo conosciuti per la prima volta: eternamente anziani se a livello generazionale ci precedono o eternamente ragazzi se li seguiamo fin dagli esordi. Per chi è cresciuto a cavallo tra il secondo e il terzo millennio, Ben Harper appartiene a questa seconda categoria. È indissolubilmente legato a un periodo storico in cui lui e la sua chitarra smuovevano le folle e le coscienze con un mix unico di blues, folk, impegno civile e innegabile coolness. E anche se ad alcuni il suo nome potrebbe sembrare il retaggio di un passato non più tanto prossimo, non è così: la musica di Ben Harper è senza tempo, non è (mai stata) schiava dei trend e delle mode. Ciò ha fatto sì che, a differenza di quello che succede a molti altri colleghi, gli anni in più non lo appesantissero, ma gli donassero consapevolezza, saggezza, profondità di analisi.

Non a caso, i temi che già affrontava in nuce nel suo primo progetto ufficiale Welcome to the Cruel World del 1994 – i problemi globali della title track, quelli della società americana di How Many Miles Must We March, il cambiamento dei costumi di Mama’s Got a Girlfriend Now, le iniquità perpetrate ai danni degli afroamericani di I’ll Rise – si ripresentano in versione ampliata e matura nel suo ultimo lavoro Bloodline Maintenance, in uscita domani. Un album quanto mai personale, come è evidente già da diversi indizi: la vecchia foto di famiglia in copertina, la dedica al compianto amico e bassista Juan Nelson, il fatto che abbia voluto suonare praticamente tutti gli strumenti da solo, oltre ad aver scritto e co-prodotto tutte le canzoni.

Quando lo raggiungiamo per questa intervista, è in tournée in Francia (tornerà anche in Italia dal 4 all’11 agosto). «Immagino che i fan si sentano esattamente come me, ora che i concerti sono ricominciati: è una sensazione un po’ straniante, sembra un mondo del tutto nuovo». Anche l’uscita del nuovo album lo emoziona molto: non vede l’ora di ricevere i primi feedback. «Non mi abituerò mai al fatto che qualcosa di così personale possa diventare un’esperienza collettiva e trasformarsi in qualcos’altro. E quando si trasforma in ciò che speravi, è una sensazione ancora più potente».

Il titolo dell’album, Bloodline Maintenance (letteralmente “il mantenimento della linea di sangue”), potrebbe avere molteplici significati: cosa vuol dire, per te?

Trovare i titoli per i miei dischi è sempre stato un processo affascinante. Alcuni parlano già da soli, sono una dichiarazione: Welcome to the Cruel World, Fight for Your Mind, Diamonds on the Inside… È come se vivessero di vita propria. Quello di quest’album, per me, rappresenta più che altro un’esplorazione. So che è una risposta evasiva, non è che voglia evitare di rispondere, ma credo davvero che Bloodline Maintenance sia un concetto ampio, che ne comprende molti altri. Potrebbe rappresentare qualcosa di molto semplice, come un taglio di capelli (per gli afroamericani il modo in cui ci si acconcia i capelli è strettamente legato alla propria concezione della cultura black, nda), o qualcosa di molto complesso, come farti fare una mappatura del genoma.

La copertina mostra una vecchia foto di te e tuo padre…

Quella foto ce l’ho incorniciata in studio: ogni volta che sto lavorando, mio padre è lì che mi guarda. Una volta deciso il titolo stavamo analizzando le idee per la copertina, e mi ha colpito un’idea fulminea: eccola, è lei! Da lì non sono più riuscito a tornare sui miei passi.

Sappiamo tutto di tua madre, musicista e scrittrice. Di tuo padre, invece, hai sempre parlato poco.

Per riconciliarsi con una perdita possono volerci venti minuti o vent’anni. Sono appena trascorsi vent’anni dalla morte di mio padre e mi ci sono voluti tutti per essere in grado di capirlo davvero e di accettare la sua vita e la sua morte. Sono riuscito a fare pace con la sua figura, a posare il fardello che mi portavo dietro, soprattutto grazie a questo disco; a tratti mi è sembrato di scriverlo insieme a lui, nel corso di una lunga conversazione tra noi, spesso ridendo a crepapelle. Le cose belle del nostro rapporto sono tutte lì dentro. Sono arrivato a conoscerlo meglio solo verso la fine della sua esistenza, perché è stato un genitore molto assente. L’opposto di quello che sono io: sono sempre stato molto vicino a tutti i miei figli, non ho mai perso una loro recita scolastica o una partita.

Un’altra persona che ha ispirato molto quest’album è il tuo amico e bassista Juan Nelson, recentemente scomparso. Anche lui era presente in spirito durante la lavorazione del disco?

Juan era una persona straordinaria, un essere umano raro, avevi la sensazione che solo standogli vicino ti portasse fortuna. E non era un semplice strumentista: con il suo basso riusciva a diventare un chitarrista d’accompagnamento, un tastierista, una sezione fiati, un intero coro gospel. Un genio, insomma. Le vibrazioni positive e l’impronta musicale di quest’album vengono da lui.

Il primo singolo estratto è una canzone dal chiaro significato sociale e politico: We Need to Talk About It parla della schiavitù, e di come sia una ferita ancora aperta nella storia americana. Perché usare proprio una tematica così complessa e controversa come biglietto da visita per l’album?

Intendi dire «perché continui a commettere questi suicidi professionali?» (ride). Per me non esiste altro modo per veicolare i miei messaggi, se non quello di farlo apertamente. Scegliere We Need to Talk About It come primo singolo non è neanche stata una mia idea, a dire il vero, ma dei miei discografici: sono felicissimo di avere un’etichetta così audace. Quando me l’hanno proposto, ho detto: «Bene, se avete intenzione di essere coraggiosi almeno quanto questa canzone, buttiamoci insieme nella mischia».

Non arriverei a dire che è un suicidio professionale, ma è un tema che non tocca allo stesso modo tutti, penso ad esempio ai tuoi fan europei. Qualche settimana fa, al concerto milanese di Kendrick Lamar, gli spettatori bianchi usavano continuamente la famigerata N* word cantando in coro, perché non si pongono neanche il problema se sia giusto o sbagliato. Qui non è una questione così sentita, e lo stesso vale per la schiavitù.

La N* word è un termine di cui molti si sono riappropriati. Non vuol dire che faccia piacere sentirlo pronunciare, e non ne legittimo l’uso, ma è così. Sono uno skater, e quando vado allo skate park ci sono un sacco di ragazzini bianchi che la utilizzano senza pensarci troppo, perché sentono i loro amici neri utilizzarla. È una cosa pazzesca se ci pensi, è davvero affascinante vedere come una parola così potente venga ricontestualizzata da un’azione così semplice. Potremmo stare qui a parlare per ore di come questi sottili cambiamenti culturali avvengano.

Nella canzone dici “immagino che chiunque dica che il tempo guarisce tutte le ferite non fosse uno schiavo”. Da dove nasce questa riflessione?

Nella stesura iniziale quello doveva essere addirittura il primo verso. Mi sono chiesto più volte se era proprio il caso di scrivere e cantare quella frase, ma poi mi sono detto «ma sì, facciamolo». Quando stai lavorando a una canzone e ti senti sull’orlo di un atto pericoloso, è proprio in quel momento che l’arte si sublima. Ci ho lavorato davvero tantissimo, fino a piangere per ore. Volevo sottolineare la correlazione tra la schiavitù e le istanze portate avanti dal movimento Black Lives Matter, e ribadire i motivi che rendono necessario ribadire che le vite dei neri contano. Per come la vedo io, la brutalità della polizia è un sottoprodotto della schiavitù. Dire che il tempo guarisce tutte le ferite è una classica generalizzazione che non tiene conto delle eccezioni: le guarisce tutte, tranne forse quella in particolare, come è stato ampiamente dimostrato nella storia recente.

Foto: Michael Halsband

Nell’album c’è un altro brano relativo agli attuali problemi della società americana: Where Did We Go Wrong. Cosa pensi che sia andato storto negli ultimi anni e, soprattutto, c’è ancora tempo per correggere la rotta?

Penso che i problemi principali al momento siano due: gli appuntamenti cruciali con le sentenze della Corte Suprema (si riferisce al rovesciamento della sentenza Roe vs Wade, che di fatto ha eliminato a livello federale il diritto all’aborto, ma anche alle prossime questioni su cui la Corte dovrà pronunciarsi: dopo la presidenza Trump ha una maggioranza di giudici conservatori, nda) e il fatto che la gente abbia accettato una sorta di fascismo moderno. Per quanto riguarda il fatto di poter correggere la rotta e tornare indietro, beh, quella locomotiva ormai viaggia a tutta velocità. Come si fa a fermare un treno in corsa impazzito?

Bloodline Maintenance si apre con i versi “Ho paura che tutto ciò che sta succedendo in questo mondo prima o poi mi metta in ginocchio”. Qual è la tua paura più grande, al momento?

Si potrebbe pensare che le mie più grandi preoccupazioni siano altre ma, se devo sceglierne una sola, forse è la situazione dell’ambiente. In particolare la scarsità di acqua potabile. Però vedo una rivoluzione in atto nei più giovani: quando guardo a loro, quando guardo il mondo attraverso gli occhi dei miei figli ventenni, sono ottimista. Ho tre figli che hanno più o meno quell’età, che non tollerano questa merda nel modo più assoluto, compresa la situazione americana, e non smettono di combattere neanche per un attimo. E sono in tantissimi a pensarla così. Perciò, anche se c’è voluto un gigantesco salto indietro per far sì che prendessero coscienza della situazione e ci traghettassero di nuovo in avanti, confido in loro e so che la mia fiducia è ben riposta. Magari troveranno perfino il modo di trasformare la plastica in un alimento vegetale, chissà.

È curioso che tu dica questo, perché nell’album c’è una canzone, It Ain’t No Use, che hai definito un inno all’arrendersi…

A volte mi sento così. Ci sono situazioni che sono così terribili che non puoi farne a meno. Anche se è una sensazione temporanea, il fatto di poterla esternare mi fa sentire bene. Sai che c’è? Non sono sicuro che alcune cose si possano risolvere parlando, cantando, leggendo, razionalizzando. Arrendersi può essere un valido strumento per trovare una nuova strada da percorrere.

A proposito di stati d’animo, una carriera trentennale come la tua porta con sé tutta una serie di aspettative da parte del pubblico e della critica. Ne senti il peso?

È un privilegio avere avuto una carriera così lunga. Detto questo, a volte vorrei poterla ribaltare: pubblicare Bloodline Maintenance come primo disco e poi ripercorrere la strada all’indietro, fino a Welcome to the Cruel World. Sarebbe divertente vedere come si evolverebbe la situazione. Come dicevo, sono uno skater e ho capito che a volte reimparare un trick che hai accantonato per un po’ è più difficile che impararlo da zero. Ce n’è uno che si chiama nollie inward heelflip, che è un po’ rognoso: sono riuscito a padroneggiarlo in un lasso relativamente breve, tre-quattro mesi, ma quando si è trattato di rifarlo dopo che era passato del tempo mi ci è voluto più di un anno. Pazzesco. La stessa cosa si applica alla musica: ogni volta, è difficile riabituare la gente a quello che faccio. Fargli ascoltare le nuove canzoni senza pregiudizi, senza che le paragonino sempre a tutto ciò che ho fatto. È una specie di lotta, il me del presente contro il me del passato.

L’industria musicale è cambiata tantissimo negli ultimi dieci anni: lo streaming, TikTok… Come ti poni di fronte a questi mutamenti?

A volte sono davvero esaltato all’idea di come le nuove piattaforme stanno influenzando la musica; altre volte invece mi sento come una vecchia auto usata, tipo una Citroën, che arranca per strada alla ricerca di una stazione di servizio (ride).

La musica di oggi non è molto impegnata: predominano le canzoni d’amore o quelle spensierate, e molti artisti preferiscono non esporsi, contrariamente a quello che hai fatto tu con Bloodline Maintenance.

Indipendentemente da cosa penso a riguardo, non mi spingerei mai a dire che ci vorrebbe più musica di un certo tipo o che le canzoni di oggi dovrebbero parlare di questo o quell’altro. Non sta a me decidere per gli altri. Però personalmente devo attenermi ai miei standard, cercando di elevare ciò che faccio di album in album. La musica attuale mi piace, comunque; e anche quella di ieri. Ascolto davvero di tutto, da Kendrick Lamar a George Gershwin a Quincy Jones. È uno degli aspetti più belli della tecnologia: è come vivere in un gigantesco negozio di musica, in un clic hai a disposizione qualunque composizione o artefatto sia mai stato creato.

E tu in un negozio di musica, quello dei tuoi nonni materni, ci sei cresciuto davvero. È lì che hai imparato a maneggiare tutti gli strumenti che hai suonato in quest’album?

Sicuramente avere accesso a qualsiasi strumento, proveniente da ogni parte del pianeta – in negozio c’erano praticamente tutti, a parte quelli elettronici – ha fatto un’enorme differenza. Da ragazzino ho studiato per tre anni batteria, pianoforte e chitarra, ma ben presto ho mollato. Ero pigro e preferivo suonare tutto a orecchio e improvvisare: i miei insegnanti si arrabbiavano con me perché il mio metodo di apprendimento era diverso, così ho proseguito da solo, mettendo le mani su tutto ciò che trovavo tra gli scaffali. Ho imparato moltissimo anche da tutti i musicisti che entravano a fare acquisti, stavo ad ascoltarli e a parlare con loro per ore. Insomma, una formazione specifica ce l’ho, non sono un autodidatta, ma è stata una formazione non convenzionale. Quanto al fatto che in quest’album ho suonato tutto da solo, dal vivo passo il testimone alla mia band, che fa un lavoro eccellente, ma in studio ho voluto fare da me. Giuro che non si tratta di ego o vanità, però: sapevo esattamente cosa volevo ottenere, e non credo che sarei riuscito a spiegarlo a qualcun altro, né a voce né in altro modo. L’avevo già fatto per Both Sides of the Gun e mi era piaciuto molto.

Restando in tema di musica dal vivo, con i tuoi concerti hai girato il mondo per anni. Poi, all’improvviso, il lockdown.

Sono stato in tour per tutta la mia vita, praticamente dai 21 anni in poi. Una parte fondamentale della mia realtà è stata definita da questo: un concerto dopo l’altro, sera dopo sera. Lo stop totale è stato uno shock per il mio sistema nervoso. A una cert’ora della sera sentivo l’adrenalina che saliva, per abitudine, ma ero lì, seduto nella mia cucina, e non sapevo che farmene (ride).

Di recente hai raccontato che per te la vita on the road è cambiata radicalmente da quando sei del tutto sobrio. Prima di smettere con l’alcol, nei lunghi viaggi legati ai tour eri abituato a bere parecchio perché, cito testuali parole, «in fondo un aereo è solo un gigantesco bar con le ali»…

Beh, mettiamola così: tutto il mondo è un gigantesco, meraviglioso, elettrizzante bar in cui divertirsi. Ma io ho già dato.