Matias Perdomo e la cognizione del manzo

L’indiscussa e (in)consapevole figaggine, le liste d’attesa per prenotare un tavolo, la linea dittatoriale in sala, le scelte lessicali che meriterebbero d’essere depositate: lo chef di Contraste, come non l’avete assaggiato mai

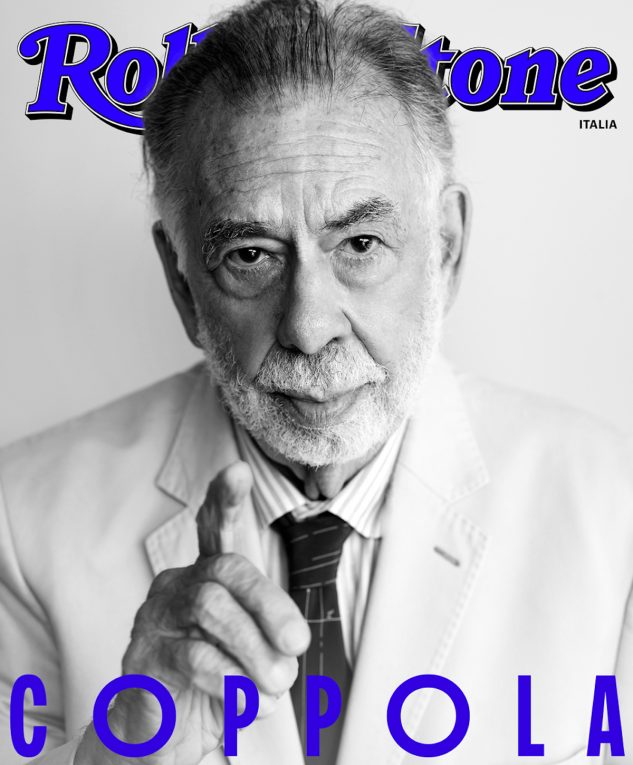

Foto: Raffo Marone

Tutte le conversazioni coi sex symbol cominciano nello stesso modo: parlando della loro catorcitudine. Niente è meno sexy che sentirsi sexy, e i professionisti della seduzione lo sanno. Forti di questa consapevolezza, amano dire quanto sono invecchiati, doloranti, sfasciati. Quindi, quando mi compare sullo schermo Matias Perdomo, ed è mattina (cioè, quella che da giovani chiamavamo mattina: quasi mezzogiorno), e gli chiedo che rapporto abbia con la mattina, lui aderisce al ruolo di catorcio che il copione gli richiede. Come tutti noi vegliardi dice che gli piace svegliarsi presto, «mi fa impazzire la mattina, quando dormono tutti mi fa impazzire»; però poi aggiunge «ormai ogni volta che voglio fare il giovane poi lo accuso, ci metto due o tre giorni a recuperare e mi chiedo: ma chi me lo fa fare»: tutto il repertorio che è vezzoso accompagnare al servizio fotografico già scattato, quello in cui accoltella un quarto di manzo che comunque è meno quarto di manzo di lui.

Foto: Raffo Marone. Styling: Francesca Piovano. T-shirt: Missoni

Perdomo è quel genere di maschio figo che non esiste praticamente più, coi ricci spettinati e i denti di chi non ha portato l’apparecchio da piccolo. Se fosse cresciuto in Italia probabilmente a vent’anni sarebbe stato un tronista di gran successo e coi primi soldi si sarebbe costruito un sorriso industriale e perfettissimo. Invece è uruguayano, non gli piaceva studiare (poi ci torniamo), voleva fare il falegname. Non gli piacciono le ostriche, gli piacciono le osterie vecchie (però hai messo su un ristorante fighetto. Paraculamente risponde: «Eh ma mi chiamo Contraste»). Ha una figlia «che mangia più di me, è un mutuo», nessuno sa niente della moglie (forse è invisibile, quando gli chiedo se sia sposato giuro che risponde con una divagazione su quanto gli piaccia la pioggia: «Col sole siamo capaci tutti, è con la pioggerellina di merda che capisci la gente»).

Soprattutto, è cresciuto in quella fine di Novecento in cui i cuochi erano meno noti degli stilisti, dei calciatori, persino dei giornalisti. È venuto a vivere in Italia intorno ai vent’anni, e parla italiano meglio di me, «ho passato sei mesi in silenzio, capivo tutto ma avevo molta vergogna a parlare». Che è straniero lo senti dall’accento, ma a parte un «amplificato» con cui intendeva «ampliato» non c’è, in un’ora di conversazione, una scelta lessicale che non sia precisissima. Ci s’innamora per molto meno.

Foto: Raffo Marone

Quando Rolling Stone mi ha chiesto d’intervistarlo, sapevo il necessario: è della schiatta dei cuochi bellocci, e a Milano ha un ristorante con una stella Michelin, Contraste. Non ho intervistato molti cuochi, nella vita, ma ricordo benissimo il primo, vent’anni fa. Ero a Londra, e tutti i tabloid parlavano della Locanda Locatelli, il ristorante italiano dove andavano Madonna e Brad Pitt. Dissi al giornale su cui scrivevo: dobbiamo intervistare il cuoco (all’epoca si chiamavano cuochi, oggi è chef anche quello della mensa Rai). Mi diedero una risposta che oggi sarebbe folle e allora era normale: ma perché dovremmo intervistare un cuoco? Sembra ieri, che non erano considerati star system ma solo gente che fa da mangiare. Alla fine me lo lasciarono fare, solo perché videro le foto ed era un figo notevolissimo. All’epoca in Inghilterra c’erano i primi programmi di cucina (qui era ancora territorio di Antonella Clerici); nell’intervista, l’italiano a Londra mi disse che non capiva i cuochi sempre in tv: o fai la tv, o fai il ristorante. L’italiano a Londra si chiama(va) Giorgio Locatelli, oggi fa Masterchef ma continua a fare il ristorante. Mettetevi da parte questa divagazione, poi ci torniamo.

Chiamo i miei due spacciatori di ristorazione. Sai qualcosa di questo Perdomo? La femmina mi risponde che le sue amiche vogliono tutte essere portate a cena lì perché sono innamorate di lui. Ah, certo, il giro in sala dello chef, il suo red carpet. Una volta andavi nel camerino della rockstar, adesso paghi duecento euro di cena per fare gli occhi dolci al cuoco quando fa il giro dei tavoli. Scoprirò poi che non è mica così facile. Il secondo spacciatore di ristorazione mi dice che lui al Contraste non ci ha mai mangiato: Perdomo è uno di quelli che non ti fanno ordinare, decide lui. Non ci diciamo altro. Ognuno ha i suoi limiti di sopportazione della gastrocrazia, e il nostro è non poter scegliere per che cibo pagare.

«Lo chef non ha Zoom, glielo faccio scaricare», «Lo chef alle dieci non è in un posto adatto al collegamento video, possiamo fare alle undici e mezza?», «Lo chef è già collegato»: tutti i messaggi dei collaboratori di Perdomo, nel tempo che precede l’intervista, lo chiamano «Lo chef». Come i giornalisti che danno del tu al direttore ma lo chiamano «direttore», mica col nome. Come gli agenti che parlando dei personaggi che rappresentano dicono «L’artista». Come il padrino del quale mica nessuno diceva mai «Ha detto Vito che». Gli chiedo se lo chiamino chef anche nella vita, e dopo la catorcitudine arriva un altro punto fermo della seduzione in questo secolo: il sestessismo. «Siamo a volte un personaggio e a volte una persona: incarniamo due figure, ed è difficile da far combaciare, però io sono sempre Matias, sono sempre me stesso». No, senti, basta con questo comandamento: non siate voi stessi, siate un po’ meglio di voi stessi. «Tutti i giorni cerchiamo di essere meglio, però il rischio è che il personaggio vinca sulla persona. E a volte ti riconoscono più per quello che fai che per quello che sei; Matias sono per tanti, ma non per tutti, poi sono lo chef per tutti gli altri». Uno, nessuno, e centomila in lista d’attesa per prenotare un tavolo.

Foto: Raffo Marone. Styling: Francesca Piovano. T-shirt: Missoni

Gli dico che ha sbagliato secolo: uno che non vuol essere personaggio tutto deve fare, oggi, tranne che il cuoco. «Quando io ho iniziato a lavorare in cucina avevo quindici, sedici anni, ero in Uruguay, mi dicevano ma che lavoro fai, da femminuccia, ti metti il grembiulino rosa. Erano scemi, ma all’epoca, ti parlo del ’95, non era così normale voler fare il cuoco. L’ambizione più grande era lavorare su una nave da crociera, stare sei mesi col mal di mare a cucinare». (Penso: e invece poi ci avete scippato il ruolo, le donne sono millenni che stanno nelle cucine, e i cuochi famosi son quasi tutti uomini. Però lui sta dicendo d’un esame al quale lo bocciarono, e mi distraggo dalle recriminazioni femminili).

«Io per lo studio sono una capra. Non ero amante della costrizione dello studio, dell’obbligo di studiare quello che i professori volevano studiassi. Perché devo essere costretto a studiare la storia del Quattrocento quando a me interessa capire altro? Avrei voluto un’insegnanza molto più flessibile, molto più aperta, molto più indirizzata verso il presente e il futuro, ma anche con una personalizzazione verso le vocazioni di ognuno. Non possiamo pensare che fino a diciotto anni continuiamo a studiare che Cristoforo Colombo ha ammazzato cinquecento milioni di indigeni e perciò oggi mangiamo il bollito in Sudamerica». (Sì, dopo lo facciamo ministro dell’istruzione, ma prima ditemi: «insegnanza» non è così magnifico da far contorcere il cadavere di Gadda per l’invidia?).

«Le persone che ci sono oggi in tv sono dei grandissimi chef che hanno il ristorante strapieno e sanno tenere una padella in mano. La gastronomia è cultura, e la tv ne ha aumentato la voglia. È un bene: oggi le persone che vengono al ristorante si approcciano con una flessibilità mentale e una quasi verginità palatale, ed è la televisione che le ha portate a incuriosirsi» (Giuro: dice verginità palatale. Penso: se si stufa di fare il cuoco, può andare a insegnare l’italiano ai giornalisti. Non glielo dico. Però gli chiedo se l’abbia depositato. Mi risponde: depositalo te, e poi facciamo a metà).

Foto: Raffo Marone. Styling: Francesca Piovano. T-shirt: Missoni

Stiamo parlando del servizio di sala, lui dice «i ragazzi in sala spiegano il piatto molto meglio di come so farlo io», e io mi metto a ululare: voglio mangiare, e devo stare due minuti a fingere di ascoltare uno che mi spiega gli ingredienti. «Due minuti è un rapimento, è da denuncia», conviene lui. Chiedo se si possa avere una sezione muta, come le carrozze silenzio sui treni: tavoli dove io mi siedo e già sanno che non devono spiegarmi il cibo. «Il racconto sta in bocca: tutto quello che diciamo deve poi essere dimostrato sulle papille gustative, meno parliamo e meglio è. Al ristorante mi abbandono, se voglio sentire un’opera teatrale vado a teatro». Sembra mi stia dando ragione, ma no: sostiene che, quando sono davvero bravi, i camerieri capiscano se tu vuoi che parlino o no. «Il nostro lavoro sta nel saper leggere una frazione di secondo prima il desiderio. E tutti i giorni sbagliamo per poter il giorno dopo capire come migliorarci».

Gli racconto di Locatelli e dell’epoca dei cuochi che stavano al ristorante invece che andare in tv, gli chiedo se le cose siano cambiate perché un ristorante è un’impresa economicamente insostenibile o per vanità, e lui (non solo manzo, ma anche formidabile produttore di aforismi) risponde: «Io preferisco riempire il ristorante che riempire l’ego». Se avessi orecchio per la drammaturgia chiuderei qui, invece insisto. La mia cosa preferita sull’insostenibilità economica dei ristoranti stellati l’ha detta un po’ di anni fa Grant Achatz, il cuoco di Alinea, ristorante tristellato di Chicago. Faceva così: «Per produrre quelli che in pratica sono due bocconi e mezzo, arriva qualcuno alle sei di mattina e mette sul fornello a induzione un pentolino di latte di soia. Poi iniziano a tirare la sfoglia di pelle di tofu, e a farne dei rotolini. C’è qualcuno che sfiletta un gambero. Qualcun altro che marina la cipolla. Qualcun altro ancora che prepara la mou d’arancia. Ci vogliono dodici ore, per quel boccone. Dodici ore, e cinque persone». Descriveva un amuse-bouche (quei cosetti che ti portano nell’attesa del tuo ordine), neanche un piatto vero.

«Ci sono ristoranti che ostentano molto di più perché hanno le spalle coperte: Grant Achatz ha alle spalle un gruppo di investitori. Anch’io posso far venire i ragazzi a farcire le zampe di formica e fare un piatto che non serve a niente e non rende un profitto, ma ha senso? Il che non vuol dire che non dobbiamo sognare. L’hai detto tu: fino a vent’anni fa c’erano quattro ristoranti col cuoco famoso, gli altri erano a conduzione familiare. Oggi un ristorante è un’azienda, la gestione non può più essere folkloristica, se fai una scelta sbagliata lasci a casa più di venti persone. Quello che metti in cassa la sera è per pagare i debiti di due anni fa. Il ristorante è un lavoro che svanisce subito: è un grandissimo lavoro di dedizione che finisce in delusione» (Penso: conosco autori di canzoni che pagherebbero per avere la disinvoltura di quest’uomo con le parole. Non glielo dico. Penso anche: ah, è come quando le fissate della dieta dicono «cinque secondi in bocca e cinque anni sui fianchi». Questo glielo dico. Ride, con quei suoi irresistibili denti separati).

Foto: Raffo Marone. Styling: Francesca Piovano. Maglione e pantalone: Missoni

«Il fallimento ti fa stare sveglio ma ti spinge a fare meglio: il raggiungimento di ogni obiettivo è l’inizio del declino. Se una ricetta la mangiano in quaranta e a trentacinque piace e a cinque no, io ti garantisco che la notte non dormo pensando a quei cinque». Come tutti i grandi vanesi, vuole piacere a tutti, ma il dettaglio interessante è un altro: che i cinque ai quali è dispiaciuta non li incontra girando tra i tavoli. «Io sono in cucina: possono venire in cucina. Oppure, se mi vogliono vedere, vengo a incontrarli nel salotto da cui ti sto parlando. Credo che l’autoreferenzialità dello chef sia uno dei più grossi responsabili della mancanza di rapporto dei clienti con la sala». Mi distraggo per un attimo pensando «ah, quindi se sono anni che non incontro un cameriere in grado di versare il vino senza sgocciolare sulla tovaglia è colpa dei cuochi vanesi», ma non ho tempo di pensare alle carenze delle scuole alberghiere: Perdomo sta raccontando l’ira funesta dei clienti che non vedono passare lo chef tra i tavoli e corrono a stroncarlo sull’internet. «Scrivono che è una mancanza di rispetto, che non si fa, che se lo aspettavano. Però io sono sempre disponibile». Non so se dirgli che probabilmente a protestare sono state le amiche della mia amica, venute al Contraste come da piccole andavamo ai concerti dei Duran Duran.

«Io accetto il mio ruolo di immagine, ma dietro c’è la squadra. Ma poi: se uno chef esce dopo quattro ore che sei a tavola, e ti chiede “tutto bene?”, non è una domanda un po’ stupida?». Però se io vado nei camerini dei Coldplay vorrò l’autografo di Chris Martin, chi diavolo li sa i nomi degli altri? «Ma in quel caso sei andata nei camerini». (Penso: già sai cucinare, potresti almeno avere la cortesia di lasciarmi l’ultima parola. Non glielo dico). Ma tutta questa sexsymbolitudine, tutta la lussuria che viene abitualmente associata al cibo, tutto l’immaginario di topinambur e desiderio, tutta questa costruzione che fine fa se io vado sulla pagina delle prenotazioni di Contraste e i primi tavoli liberi sono a marzo?

Perdomo mi dice che «neanche una gioielleria in via Montenapoleone» incassa un numero di ore così minimo rispetto a quelle in cui ha costi, investe ogni giorno su materie deperibili col rischio che non avrà clientela. E quindi ben venga la lista d’attesa, «vuol dire che fino a marzo paghiamo gli stipendi». Comunque dice che, se chiami, succede di trovare un tavolo per il giorno stesso perché qualcuno ha annullato la prenotazione. Mi viene in mente che quest’estate, a Ragusa, ho dovuto annullare una prenotazione da Ciccio Sultano spezzandomi il cuore da sola, e però avrò fatto felice qualcuno in lista d’attesa che non ci sperava più e invece ha potuto mangiare lì. «Avrebbero dovuto mandarti una lettera di ringraziamento», dice lui. Avrei preferito gli avanzi, penso io. (Dice che al Contraste, diversamente da altri posti analogamente straprenotati, non hanno tavoli in cantina dove mettere la celebrità che all’ultimo momento ha deciso che vuole mangiare. Ma, se ho un desiderio non programmato, non puoi eventualmente farmi mangiare in cucina? «In piedi come i cavalli?»).

Foto: Raffo Marone. Styling: Francesca Piovano. Camicia: Corneliani

«Che dittatore», ride, quando gli chiedo se è vero che non lascia che i clienti scelgano cosa mangiare. «Vedi che capelli ho? È un cespuglio. Ho sempre sognato di entrare dal parrucchiere e che dica: ci penso io, rilassati. E invece ti fanno sempre quella fottuta domanda: come li vuoi? Eh, ma sei tu il parrucchiere». Ho capito, ma io l’unica volta che ho lasciato fare il parrucchiere mi son trovata i boccoli. «È il nostro più grande piacere, far godere la gente, è il nostro mestiere, e a volte ne sappiamo più noi, di cosa vi piace. È un gioco di: fìdati, rilàssati, e scopri un mondo nuovo. Se io uscissi in sala a prendere gli ordini, la mia unica domanda sarebbe: c’è qualcosa che se lo mangiate proprio rischiate la vita?»

Mi viene in mente Atomix, il ristorante di New York sulla cui pagina delle prenotazioni c’è questo dittatoriale avviso: «Non siamo in grado di adeguarci a vegani, vegetariani, celiaci, né ad alcuna allergia o avversione a pesce, crostacei, frutti di mare, latticini, glutine, aglio». Lui prima ride, preferirebbe evitare il cliente morto perché lo chef si rifiutava di rispettare le sue allergie, «io non voglio continuare a cucinare a San Vittore»; poi però dice che «per un vegetariano l’esperienza è limitata, e per me è come fare pugilato con un braccio solo»; e comunque ormai si sa cosa si mangia nei posti, «se uno prenota per l’inizio di marzo fa in tempo a informarsi»; certo però «alla fine siamo dei cuochi: qualcosa ti posso fare»; ma par di capire che lo spaghetto al pomodoro (rifugio di chi va nei ristoranti complicati e poi non vuole piatti strani) te lo devi guadagnare con le buone maniere: «Se uno pretende, allora m’impunto anch’io». E in questa sfida di solito chi vince? «Perdiamo tutti e due».

È – come la lista d’attesa per il tavolo neanche fosse il carnet di ballo di Rossella O’Hara alla merenda alle Dodici Querce, come il menu che non sceglie il cliente, come il non farsi vedere dello chef dalla sala che lo brama – la descrizione d’un processo seduttivo. Quindi è questa roba qui, la ristorazione? Una forma di seduzione? «Una seduzione di tre ore, sì: un attimo fuggente. A una cert’ora della notte se ne va, non lo vedi al mattino tutto spettinato e non ti chiedi: madonna, cos’ho fatto?».

Foto: Raffo Marone. Styling: Francesca Piovano. Maglione e pantalone: Missoni

*** Credits ***

Fotografo: Raffo Marone

RS Producer: Maria Rosaria Cautilli

Fashion editor: Francesca Piovano