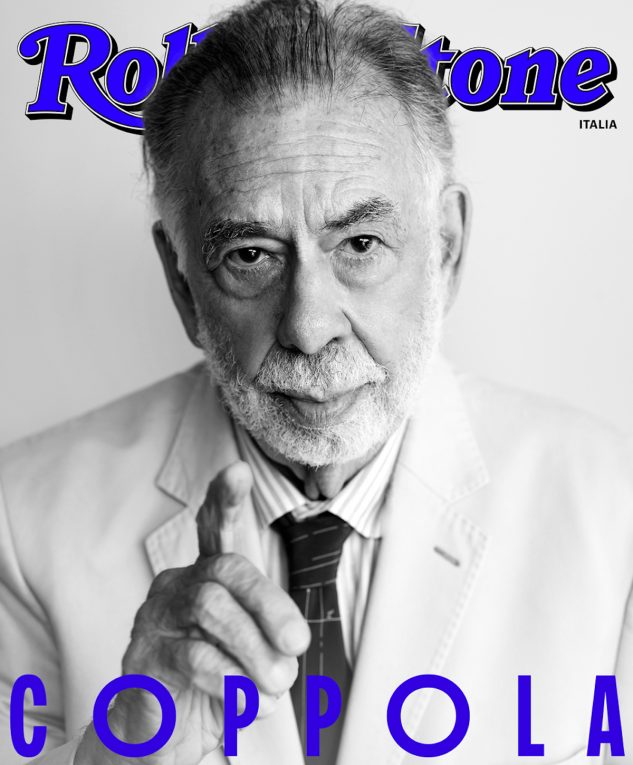

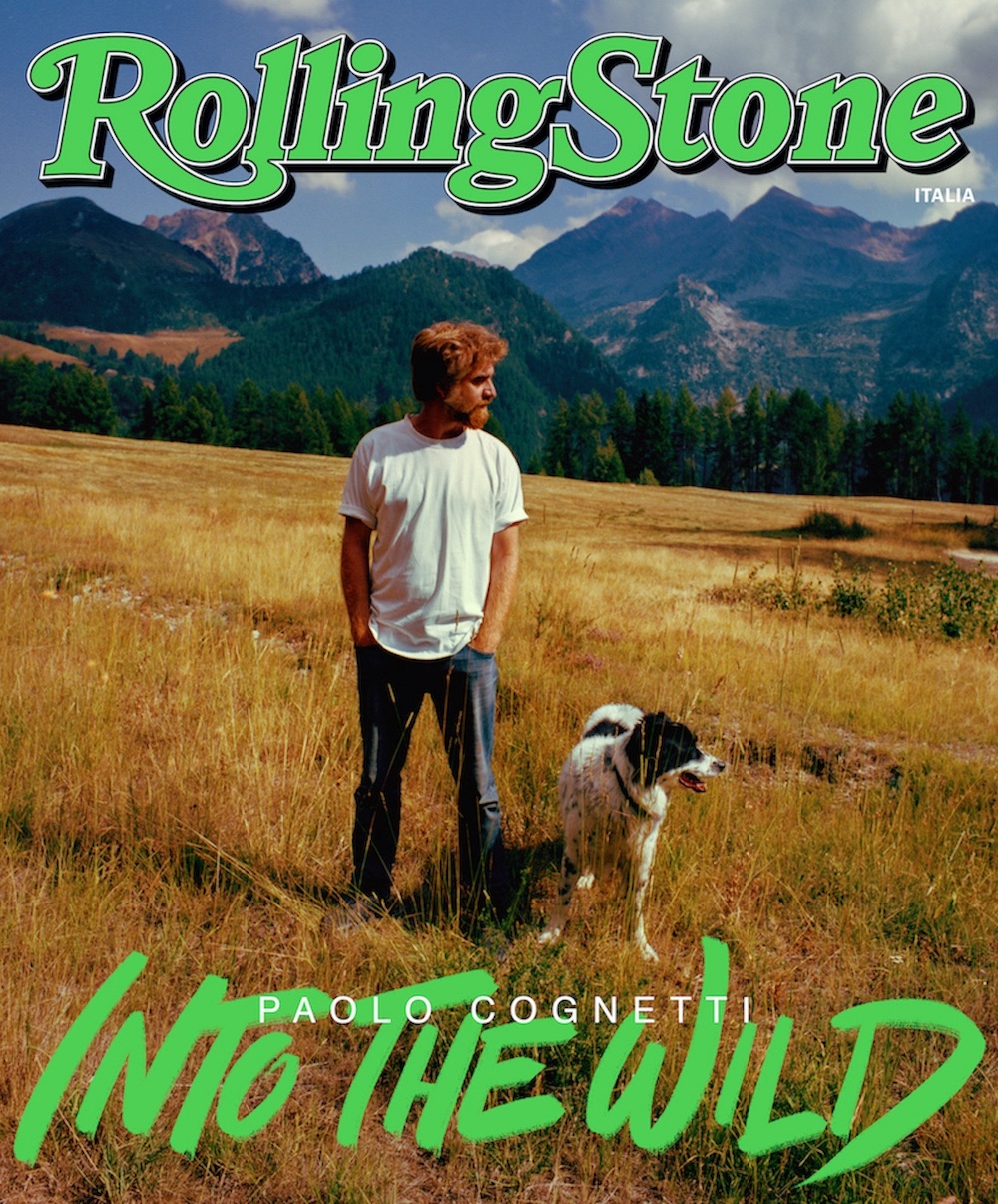

Paolo Cognetti: la montagna, il cinema, l’amicizia

L’adattamento per il grande schermo del romanzo Premio Strega ‘Le otto montagne’ non sarebbe stato così perfetto se non avesse mantenuto il respiro di un libro nato classico. E senza il rapporto profondo fra i protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, in cui è entrato anche lo scrittore. Una conversazione intima

Foto: Alessandro Treves

Una media chiara lui, un calice di bianco io, siamo nel bar che è «l’altra mia casa milanese, praticamente il mio ufficio». La montagna è rimasta là. «Ci sto da maggio a ottobre, l’inverno lo passo qua, vince la mia metà milanese. In montagna l’inverno è duro, sei isolato, più del freddo si soffre il buio, le giornate sono così corte che quando sei da solo diventano pericolose, dico proprio per l’equilibrio». Paolo Cognetti ha scritto Le otto montagne (vabbè, lo sapete), ha vinto il Premio Strega, il 22 dicembre esce il film che è il suo adattamento. Gli chiedo se gli è piaciuto intendendolo sul serio, come può piacere – o no: ma non credo – a uno scrittore che vede la sua storia diventare, almeno in parte, un’altra cosa. «Ti dico di sì, anche dopo che l’ho guardato tantissime volte, forse venti. Sono stato coinvolto fin dall’inizio, nel rullo di coda figuro come consulente artistico, che è la definizione migliore che abbiamo trovato. Alla sceneggiatura vera e propria non ho mai voluto partecipare, loro (Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, sceneggiatori e registi del film, nda) si parlavano in un’altra lingua. E comunque non avrei voluto farlo in ogni caso, prendere una cosa che hai scritto e trasformarla, riscrivere altro… mi sarebbe sembrato strano. Li ho accompagnati a vedere i luoghi, gli ho fatto conoscere i miei amici di lì, mi sono confrontato con loro sugli attori. È stato un lavoro lungo, durato tre anni, si è creato con tutti un rapporto molto forte, in un’estate è nata un’amicizia, la nostra amicizia. La rivedo nel film, ne sono felice, anzi ho sofferto per tutti i tagli. La prima versione durava tre ore e mezza, è stato doloroso tagliare scene che per me erano tutte belle, tutte necessarie».

Ora Le otto montagne dura due e mezza, che non è un tempo che stupisce se si considerano i film di oggi, tutti lunghissimi, ma rispetto al romanzo, che condensava una vita (due vite) in meno di duecento di pagine, un po’ sì. «Avendo scritto molti racconti brevi e ragionato tanto sulla differenza tra racconto e romanzo, a un certo punto ho capito che è il racconto ad essere più adatto a diventare un film, ha il formato più giusto. Il romanzo, anche se breve come il mio, ha comunque un respiro più lungo. Ora, guardando il film, il racconto di queste due vite mi sembra davvero ridotto all’osso. Ci sono scene che avremmo voluto tutti far sopravvivere. In una c’erano loro due fuori dall’alpeggio, da soli, di sera. Bruno diceva a Pietro: “Ma sai che io una volta a Torino ci sono stato?”. “Ah sì?”, gli faceva l’altro. “Sì, una sera volevo andare a vedere com’era questa Torino, ho preso la macchina, sono andato giù, ho bevuto una birra”. “E com’era?”. “Troppa gente, non fa per me”. E poi sempre Bruno diceva: “Una volta sono anche andato a vedere com’era il mare. Ho preso la macchina, sono andato a Genova e ho visto il mare”. “E com’era?”. “Bah, un grande lago”. E poi si mettevano a ridere. È di tutti questi momenti che è fatta questa storia, della loro accumulazione».

Girava voce, tempo fa, che dalle Otto montagne avrebbero fatto una serie. Se così fosse stato, quelle scene della storia di Bruno e Pietro – l’uomo di montagna e l’uomo di città, che però in montagna continua a tornarci per fuga, amicizia, destino: nell’adattamento sono, rispettivamente, Alessandro Borghi e Luca Marinelli – non sarebbero state tagliate. «Sì, del fare una serie si era parlato. Ma poi il desiderio è stato quello di guardare al cinema classico, e prendere un regista di cinema che desse quel passo. Fin dall’uscita, alcuni lettori del libro hanno iniziato a dire “Sembra quasi di leggere già un classico”, perché in effetti ha questo respiro un po’ antico. Fare, oggi, un film di questo tipo vuol dire guardare a un cinema che non c’è più». E a un tema, aggiungo io, che il cinema – soprattutto quello italiano – ha smesso di esplorare da decenni, quello dell’amicizia virile. Qui è vero che il registro resta classico, pesca dal grande cinema americano di guerra, ma anche da un certo noir, dal western. «Sai che questa è una cosa nuova, mi ci fai pensare tu. Non avevo mai considerato il western, e invece è vero. Quando scrivevo Le otto montagne ci ho ragionato tanto, su questa cosa dell’amicizia in letteratura. Di solito è molto legata alla guerra, perché è il contesto in cui gli uomini stanno tra di loro. Il più grande poema sull’amicizia è l’Iliade, poi ci sono stati anche i nostri libri, le amicizie della letteratura di Resistenza…».

Il West, qui, è la vetta, comunque una frontiera. «È bello, sì. Ed è bello che su quella frontiera ci siano due amici con un paesaggio enorme davanti a loro. Che sia la guerra, il deserto o, come in questo caso, la montagna, la relazione diventa sempre un po’ a tre. Ho avuto grandi ispirazioni scrivendo il libro, che erano in parte letterarie e in parte cinematografiche. Una sicuramente è stata Brokeback Mountain, per la forza di quell’amicizia che sembrava anche quella mitica. C’erano questi due uomini che riuscivano a essere sé stessi, ad essere liberi, solo là. Al di là del tema dell’omosessualità, la loro vita quotidiana era comunque resa falsa dalle convenzioni, dai loro matrimoni… in quei brevi momenti in montagna invece diventavano veri, e questa cosa per me era potentissima. Poi c’è stato ovviamente Into the Wild, anche se era la storia di una solitudine. Ma è stato un film decisivo per la nostra generazione, io l’ho visto che avevo trent’anni ed è stato uno spartiacque». Ricordo anch’io quel sentimento collettivo, effettivamente generazionale, e poi però quel film è stato in parte rifiutato dagli stessi che l’avevano amato. «Forse perché è diventato di moda, per via di quella sua retorica… Sono andato qualche settimana fa a vedere Bon Iver a Milano, per me lui arriva da quel mondo lì. Sono andato a controllare e For Emma, Forever Ago (il suo primo disco, nda) è uscito lo stesso anno di Into the Wild, aveva beccato quello stesso sentimento, quello stesso momento. E poi c’è stato un altro film per me caposaldo, In mezzo scorre il fiume di Robert Redford, che era già un romanzo. Ci sono due fratelli che sono molto simili ai miei Pietro e Bruno, quello maledetto che poi finisce male e quello regolare, e il loro rapporto che riescono ad avere solo sul fiume, pescando, come gli aveva insegnato il padre».

Foto: Alessandro Treves

Sono tutti esempi decisamente (direi fieramente) pop, «e tutti americani», mi viene dietro Cognetti, «nella letteratura o nel cinema italiani questa roba non la trovi. Pur avendo così tanta montagna e così tanto mare, non c’è un vero romanzo di mare, il nostro Il vecchio e il mare, il nostro Moby Dick». Butto lì L’isola di Arturo, il primo titolo che mi viene in mente, ma in effetti è un’altra cosa. «Lo spazio naturale come grande dimensione dell’avventura da noi non c’è, e difatti la parola wilderness resta intraducibile, ciò che non è toccato dall’uomo da noi di fatto non esiste, persino a 4000 metri sulle Alpi si sente la presenza dell’uomo. Ho ripreso quel mito molto americano, e anche il film, cosa che abbiamo visto già a Cannes (dove Le otto montagne ha vinto il Premio della giuria, nda), lo hanno capito e amato di più gli americani, la critica francese e italiana è sempre un po’ più snob di fronte a quell’ingenuità forse un po’ americana, è vero. Anche Into the Wild, visto da qui, è un film che oggi risulta infantile, c’è questo ragazzo ingenuo, romantico, anche un po’ pirla, che va a morire in mezzo all’Alaska. Invece gli americani quell’ingenuità la preservano, ne vanno fieri. Hemingway diceva che bisogna avere il cuore di un bambino, e ne andava orgoglioso. Io la capisco, questa cosa. Non essere troppo disincantati, troppo cinici. Se no finisci davvero per smontare tutto».

Le otto montagne è la storia di un’amicizia, e l’amicizia tra Marinelli e Borghi – bisogna dirlo un’altra volta? – è ovviamente determinante per la riuscita del film. «Ed è stato determinante per me vedere Non essere cattivo, anche se poteva sembrare arduo portare due romani di periferia sulle Alpi. Ci sono state queste grandi coppie nel cinema italiano, e per me la loro è una di queste, sono diversissimi ma stanno molto bene insieme, come Gassman e Sordi, e persino Bud Spencer e Terence Hill, per come diventano magici quando si accende la macchina da presa. Luca è timido, un po’ paranoico, ipersensibile. È arrivato con larghissimo anticipo, tre mesi prima dell’inizio delle riprese, che è una cosa un po’ d’altri tempi. Da contratto avevano l’albergo più figo di Champoluc, invece lui ha voluto prendersi un appartamentino vicino a me. È venuto col suo cane, siamo stati quei mesi ad andare in montagna con miei amici, e fare l’orto, la legna, tutti i lavori che faccio quando sono lì. Voleva entrare nel film in quel modo, e per me è stato veramente importante vederlo arrivare con questa modestia, con tutto questo tempo che si era dato. Si usciva dal Covid (le riprese sono avvenute nell’estate del 2021, nda) e lui non faceva un film da Diabolik, che però aveva finito più di un anno prima; aveva dedicato un anno intero solo alle Otto montagne. Invece Alessandro è il contrario, una persona iperattiva, vulcanica, a cui piace un sacco trasformarsi, usa tanto il corpo, lo modifica. Per Cucchi aveva perso trenta chili, ora che fa Rocco (Siffredi, nella serie Supersex, nda) è superpompato di muscoli. Per Le otto montagne si è fatto crescere la barba, ha cambiato accento, si è ingobbito, lo vedi da come si muove che è entrato in quella roba. Ed è uno esuberante, felice, metteva sempre l’allegria. Magari non tutti hanno letto il personaggio di Bruno in quel modo, invece è lui quello allegro dei due, quello che mette vitalità nella coppia… All’inizio, nei provini, hanno anche provato a invertirli, Luca a fare Bruno e Ale a fare Pietro, giusto per vedere come stavano. Ma erano tutti già convinti su chi dovesse fare chi».

Foto: Alessandro Treves

La loro pare, però, una coppia aperta che gli altri li fa entrare. Ménage à trois con Cognetti, sembrerebbe di capire dal tono che lui stesso usa. «A volte stavano tra loro, li vedevo camminare sul sentiero davanti a me e li lasciavo stare, avevano la loro intimità di amici. E poi non so se è normale, io credo di no, ma tutto il set è stato vissuto in un modo speciale. A Ferragosto avevano tutti una settimana libera e, anziché andare via, Luca ha invitato lì la mamma, la nonna e la sorella, Ale l’ha raggiunto Irene, la sua fidanzata, insieme ad altri amici. Abbiamo fatto le vacanze insieme nella settimana di pausa, loro non volevano staccare. E anche Felix e Charlotte sono due personaggi straordinari. Io non so come siano, o se esistano, altri registi candidati all’Oscar e che poi hanno lavorato a Hollywood (i loro film più famosi sono Alabama Monroe – Una storia d’amore, nominato come miglior film straniero nel 2014, e Beautiful Boy con Timothée Chalamet e Steve Carell, nda) che arrivano dal Belgio in furgone camperizzato col loro bambino piccolo per vedere la mia montagna e conoscermi. Sarebbe bastato poco, che uno solo di loro facesse il figo, e sarebbe stato tutto diverso. Le scene nella vecchia baita le hanno girato a mezz’ora di sentiero sopra casa mia. Tutte le sere, alla fine delle riprese, tornavano giù e si fermavano da me, stappavamo una bottiglia, a volte si fermavano a cena, e anche questa era una cosa bellissima, quasi incredibile. Loro mi dicevano che questo era nutrimento, soprattutto Ale, che è più dentro il jet-set di Luca, ripeteva: “Qui per me è come respirare, mi fa ritrovare l’autenticità del mio lavoro, il piacere di farlo”. E infatti quest’anno è tornato, ha questa banda di amici romani e invece di andare al mare li ha portati tutti qui da me. Una volta siamo andati insieme a rivedere quella baita che è rimasta lì così come l’hanno ricostruita per il film, e l’ho visto commuoversi. “Non mi è successo tante volte di pensare: questo film lo rifarei daccapo”, mi ha detto, “La maggior parte dei miei film sono contento di averli fatti, ma una volta finiti fanno parte del passato. Questo film un po’ mi manca, lo rifarei”».

Mi chiedo, e gli chiedo, se il fatto che a dirigere Le otto montagne ci fossero due registi non italiani fosse fonte di preoccupazione. O se invece quell’occhio esterno poteva giovare, connettersi al respiro largo e internazionale del romanzo di cui dicevamo. «La preoccupazione sicuramente c’era, anche perché mi dicevo: quali altri film italiani, in lingua italiana, sono stati diretti da registi stranieri? Ci abbiamo pensato e ci è venuto in mente solo Il postino. Una cosa che praticamente non ha mai fatto nessuno da un lato è interessantissima, dall’altro un po’ strana. Però anche il libro aveva avuto un percorso insolito, ha avuto un grandissimo successo soprattutto in Belgio e Olanda, è stato un bestseller anche più che in Italia. È stato percepito come un libro non italiano, forse perché ci sono le Alpi, che sono un luogo europeo, internazionale, ci si parlano tante lingue. L’altro passaggio inusuale è stato quando Felix, che inizialmente era stato scelto come regista da solo, ha detto “Vorrei girare il film insieme a Charlotte”. E anche lì ci siamo detti: quali altri film sono stati girati da una coppia “vera”, che non sia di fratelli, di amici…». Così, senza pensarci troppo, mi vengono in mente solo Jonathan Dayton e Valerie Faris, quelli di Little Miss Sunshine. «Anche quello mi aveva preoccupato, far entrare le dinamiche di una coppia in una situazione complessa come un film poteva rendere tutto ancora più difficile. Giravano in coppia, in una lingua che non era la loro, e facendo scelte produttive estreme. Gli interni di quella baita chiunque li avrebbe girati dentro un teatro di posa, loro invece prendevano la motoslitta per andare a 2300 metri e girare proprio dentro la baita, per dare quel senso di verità».

Luca Marinelli e Alessandro Borghi in una scena del film ‘Le otto montagne’ di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Foto: Vision Distribution

I mezzi usati per girare sono effettivamente stupefacenti. «Si fa fatica a trovare anche un cinema di montagna, dopo il Bergfilm tedesco degli anni ’30. Se pensi a quali sono i film di montagna importanti degli ultimi decenni, scopri che la montagna davvero non c’è mai, forse perché è difficile da raccontare, da riprendere. Se uno ti chiede di dire al volo un grande film di montagna, non sai cosa rispondere». Io dico Vacanze di Natale, lui ride. «Questo senso di fare qualcosa di nuovo era molto eccitante, perché non ci sono modelli. Anche Felix diceva che, per riprendere la montagna, non poteva fare come in questo o quel film, doveva inventarselo con Ruben (Impens, il direttore della fotografia, nda), con cui ha scelto anche questa cosa dei quattro terzi che secondo me rende bene la claustrofobia della storia, quella di Bruno che non riesce a uscire dal suo ambiente, e anche quella di Pietro che pure non riesce a uscire da qualcosa. Ti dà il senso della montagna, che effettivamente non è ariosa, è più verticale, più dura. Se ci fai caso, ci sono pochissimi primi piani, il che, avendo Borghi e Marinelli, può anche essere una scelta autolesionista: a uno verrebbe voglia di riprendere da vicino quei loro occhioni».

Paolo Cognetti è diventato “lo scrittore della montagna”, e forse quella definizione può anche essere una croce. Oppure era proprio ciò che voleva inconsciamente: colmare quel vuoto. «Non inconsciamente. Avevamo avuto Rigoni Stern, che però è stato sempre visto come un “non scrittore”, un montanaro che aveva preso la penna in mano. Quel vuoto c’era, e allora io ho detto: ci vado io, e in qualche modo l’ho occupato. Un’identità così forte, però, è vero che finisce per collocarti, ti dà forza ma poi diventa anche un peso. Come succede a chi ha fatto un disco o un film di grande successo, il rapporto con la tua storia diventa conflittuale, le vuoi bene perché ti ha dato tanto ma ogni tanto un po’ la odi. A volte vorrei essere uno scrittore e basta, o almeno spero di andare avanti abbastanza da non essere ricordato solo come uno scrittore di montagna».

Foto: Alessandro Treves

Dopo il Covid sento tanti dire vorrei andare a vivere al mare, o in campagna. In montagna pochissimi, è un luogo che tiene ancora lontani. «Rimane un luogo duro, se vai adesso a casa mia è notte, non c’è nessuno. Perfino io che la amo così tanto non riesco a viverci tutto il tempo, chi non ci è nato fa fatica. Ma per noi del Nord la montagna resta il luogo più vicino, più accessibile, dove entrare in contatto col pianeta, che è un tema sempre più significativo per la nostra epoca. Da me è tornata a vivere una coppia di quarantenni con tre bambini, li chiamiamo “i genovesi”. Estoul è un villaggio di quindici abitanti, ne aveva ottanta negli anni ’60. Questi sono i primi, negli ultimi anni, che tornano, ed è un gesto eroico. In effetti questo piccolo fenomeno di ritorno esiste, non è un movimento epocale però ti dà l’idea di qualcosa che sta succedendo. Con Maurizio Carucci (il frontman degli Ex-Otago, che è tornato a vivere in Val Borbera, nda) ci siamo incontrati un po’ di volte, è bello che dietro questo ritorno alla montagna ci sia anche questo aspetto artistico. Sono gli artisti a costruire un’epica, come ho fatto io col libro, come fanno lui e Vasco Brondi con la musica. Quell’epica necessaria per dare forza e senso a una cosa così piccola».

***

Fotografo: Alessandro Treves @ KIND-OF Management

Art director shooting: Eleonora Gaspari @ Webmilano

Clothing: Vintage Lariulà

Qui la storia di A Day in the Life dedicata a Paolo Cognetti