Gli abiti appesi a manichini in riva al mare, o nel vento della pampa spagnola, tra tori e tramonti. E poi dentro case abbandonate, in mezzo allo struscio del sabato pomeriggio, accanto a monitor che riverberano quel caschetto, quel sorriso. Raffa come Barbie, icona e bambola, così si definiva lei stessa. Ma anche Raffa che resta un’ombra, un fantasma, un mistero.

Prova a risolverlo Daniele Luchetti – e Cristiana Farina, quella di Mare fuori, che ha scritto il film con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino e Salvo Guercio – in Raffa, documentario, nelle sale dal 6 al 12 luglio, che è ricchissimo, lunghissimo: tre ore tutte insieme al cinema e prossimamente su Disney+, divise in tre parti.

Tre parti che sono la Raffa bambina, abbandonata dal padre, e ragazza, aspirante attrice che il cinema non ha voluto; la Raffa rivoluzionaria che cambia la televisione e incrocia, in tutte le sue epoche, la politica; la Raffa donna più matura che pubblicamente si trasforma e privatamente acutizza le ferite di sempre, insieme a quelle nuove che non svelerà mai, che nemmeno questo film-fiume riesce a svelare.

Perché il mistero di Raffa è condannato a restare irrisolto. È l’assunto e la conclusione (impossibile) del doc. Non sapremo mai il perché del segreto sulla malattia. Non sapremo mai la verità sui suoi uomini e i suoi amori (o forse la sa solo il fine psicologo Enzo Paolo Turchi: “Raffaella Carrà si è innamorata di Gianni Boncompagni, Raffaella Pelloni di Sergio Japino”). Non sapremo mai come quella donna poteva tenere insieme la “frenesia con cui andava incontro alla felicità” (parole, bellissime, del primo fidanzatino, l’allora giocatore della Juve Gino Stacchini) e quel dolore profondo, sempre evidente.

C’è tantissimo, in questo Raffa. 1500 filmati (quasi tutti Rai: fate voi il conto di quanto potrà essere costato). Tantissimo materiale di famiglia mai visto. Ci sono cose bellissime. La più bella di tutte, forse, Marco Bellocchio che la ricorda ai tempi del Centro Sperimentale, quando entrambi studiavano da attori; poi per fortuna è andata diversamente e abbiamo avuto la Carrà in tv e Bellocchio regista. “Recitava con il corpo, ma non reggeva il primo piano”, dice Bellocchio. Per essere poi idealmente sconfessato da Gianni Boncompagni, che in Pronto, Raffaella? renderà per la prima volta invisibile il corpo della Carrà e riempirà tutto lo schermo della sua faccia, ennesima rivoluzione.

È il momento in cui Raffa, da icona liberatrice e salvatrice (delle donne, degli omosessuali, dell’Italia che sarebbe morta democristiana) diventa santa, divinità, totem. La madonna a cui, fuori dagli studi, portano i bambini da toccare, forse benedire. C’è questa cosa del toccare, dal Tuca Tuca a quella santità che lei però ha sempre rifiutato. C’è questo dato materiale contro la Raffa che invece pare sempre smaterializzata, proiezione, sogno.

Raffaella Carrà con Gianni Boncompagni nel 1972. Foto: Archivio Storico Giovanni Liverani courtesy of Fremantle/Disney+

“Lei non faceva, lei era“, dice Emanuele Crialese, uno dei tanti intervistati nel film. Era sempre qualcosa, e voleva sempre essere qualcos’altro. Era la Carrà e però voleva essere la Pelloni. Era l’eros ma anche la sorella, l’amica, l’angelo, la casa (quasi-cit.). Era la mamma di tutti e non lo era di nessuno. Era quella che, appunto, senza fare niente cambiava i parlamenti a colpi di bacino, ombelico, casqué. Ci sono i bellissimi montaggi delle canzoni di Raffa mentre sotto scorrono gli anni di piombo qua, la dittatura di Franco là, la cronaca vera e nera ovunque. Come a dire che, mentre cambiava il mondo, quelle canzoni apparentemente sciocchine lo stavano cambiando anche di più. Stavano indicando il futuro. A far la rivoluzione ha cominciato lei.

Cose sparse dal film. Bellissima di Visconti ma a Hollywood, con la mamma che, quando la figlia firma il contratto americano dopo il film con Frank Sinatra che l’aveva illusa di essere un’attrice, vuole fare shopping e andare alle feste e invece Raffa se ne sta a casa. I primi tre minuti di ballo in tv in cui si gioca il tutto per tutto, come Mrs. Maisel da Gordon Ford. Il tunnel a Città del Messico (o era Buenos Aires?) per fuggire dalla folla. Il camion di azalee che le manda Berlusconi per portarla a Canale 5. La puntata di Ma che sera che lei non avrebbe voluto mandare in onda, il giorno che rapirono Aldo Moro, e la Rai che invece non la ascoltò – tante volte non fu ascoltata, ma tutte le altre volte fece come voleva lei.

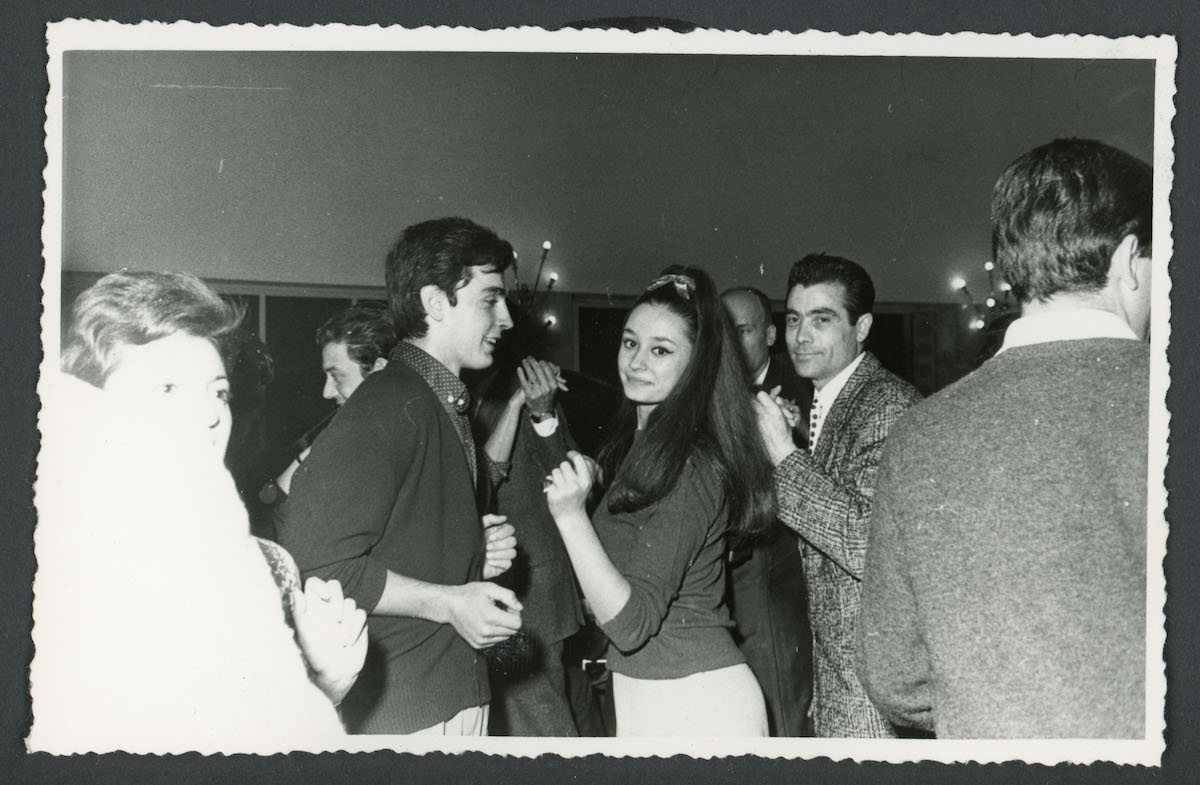

Raffaella Carrà col primo fidanzato, l’allora giocatore della Juventus Gino Stacchini. Foto: Archivio privato Pelloni courtesy of Fremantle/Disney+

E poi le ombre. La Raffa che “arrivava col passo pesantissimo”, dice la strepitosa Caterina Rita, sua autrice ai tempi del vaso di fagioli, “la sentivi da lontano”. La Raffa che faceva fuori i ballerini rei di averla tradita. La Raffa possessiva, dispotica, totalizzante, “lavoravo per lei tutto il giorno e poi me la sognavo la notte” (sempre Rita). La Raffa che non si è rivelata, fino alla fine, neanche agli affetti più prossimi. “Si è negata le nostre carezze”, dice Barbara Boncompagni.

Neanche tre ore bastano, per raccontare Raffa e il suo mistero. E difatti il film vuole essere, nel finale ancor più che al principio, volutamente aperto, incompiuto, quasi monco. Sapremo solo che Raffa era, Raffa è. E questo poco, che è tantissimo, ci deve bastare.