Dietro le date di pubblicazione di un disco possono nascondersi ragioni diverse. Strategie di marketing, improvvise finestre di opportunità oppure banalissimi ritardi di produzione. Nel caso del nuovo album di PJ Harvey si possono escludere gli ultimi, considerando che il precedente lavoro risale a ormai sette anni fa e quindi non è certo mancato il tempo per pensarci. Ma è altrettanto improbabile che abbiano pesato considerazioni, diciamo così, “commerciali”, rispetto alle quali chi possiede la statura artistica di Harvey può mostrarsi serenamente indifferente. E quindi è (forse) una precisa scelta concettuale quella di tornare all’inizio dell’estate con un album che di solare, rilassante e spensierato – per quanto possano ancora essere solari, rilassanti e spensierate le estati di questi anni complicati – non ha praticamente nulla.

I Inside the Old Year Dying sarebbe stato perfetto, a partire dal titolo, per le prime foschie dell’autunno o il gelo crepuscolare dell’inverno. Sperando che ciò non influisca sull’accoglienza che verrà riservata al disco, piace pensare che in questo voluto sfasamento di contesto si celi una sorta di monito, di richiamo al lato in ombra delle cose e della vita. Il che in fondo è un aspetto che si attaglia perfettamente all’allure di Polly Jean Harvey. Ma chi è Polly Jean Harvey oggi, a 53 anni e dopo più di trenta di carriera alle spalle, e quanto ci rivela di lei questa nuova dozzina di canzoni in gran parte imperscrutabili?

Difficile dirlo, e forse non è neppure così necessario. L’inevitabile confronto con il recente passato (si parla comunque di più di un decennio) in questo senso non aiuta. Non sembrerebbe esserci alcuna continuità con opere come Let England Shake del 2011 e The Hope Six Demolition Project, da molti considerati capolavori della maturità e intrisi di riferimenti culturali, storici e politici ben delineati, anche se nella consueta forma ellittica tipica dell’artista. Nel primo al centro della scena era l’epos britannico che attraversa i secoli, mentre nel secondo prevaleva il taglio cronachistico, quasi “giornalistico”, con cui PJ documentava il suo immergersi nella contemporaneità vista da tormentati luoghi-simbolo (Afghanistan, Kosovo, gli slum periferici di Washington). La musica, in entrambi i casi, sorreggeva la narrazione, o meglio ne derivava: elegiaca e raffinata in Let England Shake, nervosa e frastagliata ma anche “visiva” e potente come un dramma teatrale (chi ha visto gli spettacoli del tour relativo ricorderà) in The Hope Six Demolition Project.

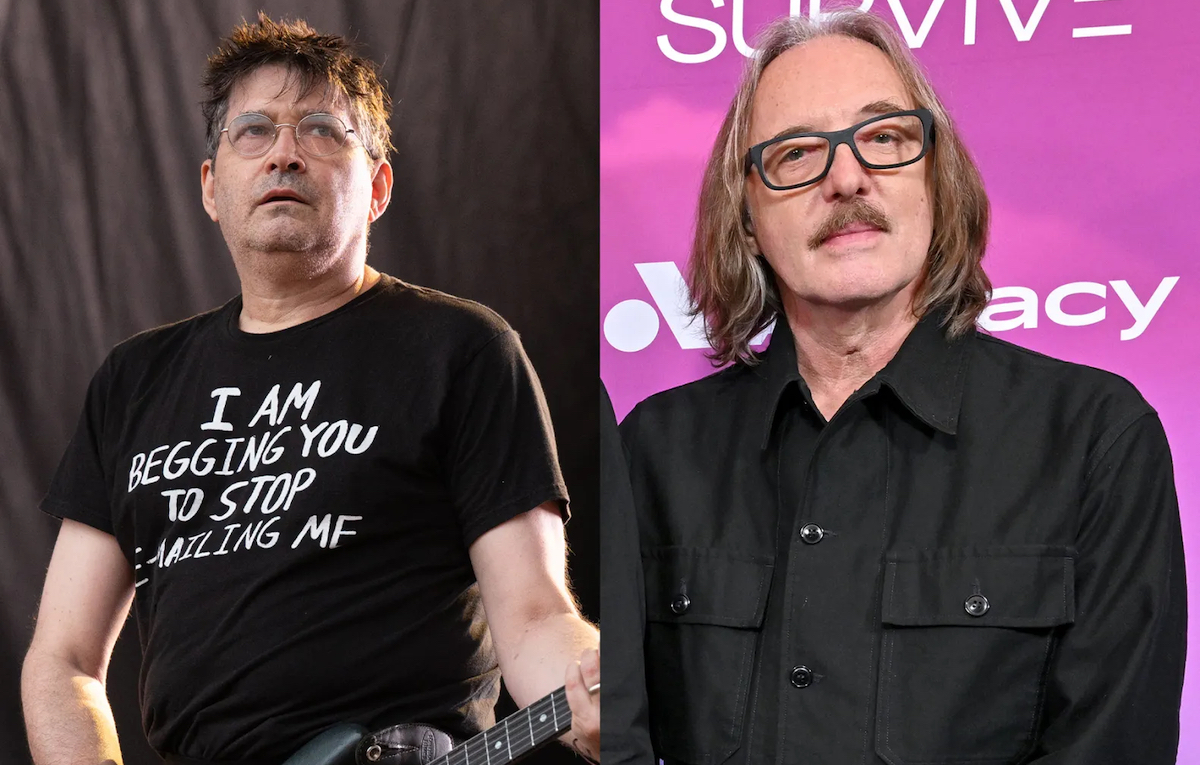

In I Inside the Old Year Dying è tutto molto più sfumato e sfuggente, meno consequenziale e quindi meno inquadrabile. Al posto della Storia con la maiuscola e dell’attualità, veniamo accolti nel tempo sospeso tipico del sogno, delle fiabe (più fratelli Grimm che Perrault o Andersen), del dormiveglia inquieto e febbrile. Pochissimi gli indizi sui quali provare a costruire ipotesi di interpretazione. Sappiamo che i testi si ricollegano alla recente raccolta di versi Orlam, che il disco è stato inciso sostanzialmente live in studio insieme ai fidati e inamovibili John Parish e Flood, e che l’artista ha dichiarato di aver in qualche modo superato, con la scrittura di questi brani, un blocco creativo figlio sia dello stress che, soprattutto, dell’insicurezza riguardo alla sua capacità di scrivere ancora qualcosa di significativo (per lei, prima ancora che per il pubblico). Nient’altro.

Servono quindi tempo e ascolti per riuscire a scalfire l’opacità dell’album, e non è neppure detto che si riesca. La voce e il mood generale sono inconfondibili, ma i momenti in cui si può dire di riconoscere con certezza tracce della PJ Harvey “classica” sono rari – l’attacco declamatorio di Autumn Term, unico pezzo che avrebbe potuto stare sul disco precedente, quello della canzone che dà il titolo all’album, la sfuriata appropriatamente blues-rumorosa di Noiseless Noise che riporta alla ventenne che scuoteva i capelli sulla copertina di Rid of Me – e appaiono come flash occasionali. Onirici, per l’appunto. Mancano quasi del tutto frasi melodiche memorizzabili rispetto alla costruzione di atmosfere grumose e fosche, in cui si alternano folk e spettrali ricordi di trip hop (l’iniziale Prayer at the Gate, stranamente memore dei Portishead), ambient e distorsioni, loop e chitarre acustiche.

L’introversione, nel senso più radicale, dei brani è accentuata anche dai testi. Pia illusione quella di ricavarne indizi: alla consueta difficoltà concettuale, in questo caso si aggiunge anche quella semantica. I testi sono infatti ricchi di termini arcaici che affondano le radici nel terreno millenario del Dorset, la regione in cui Harvey è nata e vive tuttora. Tanto che viene fornito addirittura un glossario. Non i soliti “ye, olde, thy” di chi fa il verso alla tradizione folk, ma cose come “somewhen” (“in qualche momento”), zun (“sole”), “soonere” (“fantasma”). Alcune assonanze e doppi significati sono particolarmente affascinanti, come “elvis”(sarebbe “all wise”, ma l’immaginetta sacra di Presley ricorre in più occasioni, la più dichiarata Lwonesome Tonight, proprio come nella Tupelo del vecchio amico Nick) e “riddle” (“fiume”, in questo caso, ma in inglese corrente “enigma”).

Il ricorso ripetuto ai field recordings potrebbe suggerire un riferimento alla cosiddetta hauntology, oggi forse non più così in voga, ma non tanto in senso strettamente musicale. Un universo di brughiere, soffitte, tracce fantasmatiche di una tecnologia non ancora arrivata o più probabilmente già scomparsa. Ma anche di corsetti, vesti lunghe, pallidi volti femminili che ci guardano da un dagherrotipo. Ecco: se c’è una PJ Harvey di ieri che torna in mente non è la regina Budicca che brandiva il sax come uno scettro nei concerti di sei o sette anni fa, ma semmai quella sulla copertina di White Chalk. La potenziale protagonista di un film come Picnic at Hanging Rock: identici il mistero, il richiamo ambiguo della wilderness, l’attesa, la tensione sotterranea.

Ma tutto questo non è, alla fine, che un esercizio retorico per cercare di raccontare qualcosa che rimane indefinibile. Chi è, dov’è davvero la PJ Harvey del 2023 non lo sappiamo e I Inside the Old Year Dying non ce lo rivela. Ma fa qualcosa di più interessante. Ci mostra il ritrarsi consapevole in una interiorità poetica che rifugge totalmente dal mondo che ci circonda, forse perché il mondo che ci circonda oggi non può (più) offrire a un’artista come Polly Jean altro che materiale deperibile e inutilizzabile. Seguirla nel suo labirinto è comunque una sfida affascinante. E viene voglia di ripeterla, non appena il disco si chiude con un ronzio di insetti. Quello sì, unico elemento estivo del disco.