Nel momento in cui stiamo scrivendo, non è ancora arrivato il grande classicone: il rave estivo che monopolizza i servizi dei telegiornali di luglio ed agosto (a fianco di servizi sul bere tanto e mangiare tanta frutta), creando scandalo e sconcerto fra i benpensanti raccontando di infernali baccanali dove la gente muore a frotte e i giovani si rovinano la vita diventando irrecuperabili zombie che minacciano l’ordine costituito. D’altro canto il jolly ce lo siamo giocato a fine 2022, col grande rave nel capannone di Modena a ridosso di Halloween che è stato il pretesto perfetto per il neo-insediato governo Meloni per mostrare i muscoli (e farlo pure male, tanto da fare subito marcia indietro su alcuni aspetti dei provvedimenti varati d’urgenza: quando il talento si vede fin dal principio). Ma tranquilli: a breve ci sarà un altro rave, anzi, detto con maggior precisione un altro free party a creare subbuglio. Sì. Perché è un fenomeno che va avanti da decenni e che, soprattutto, ha radici etiche ed estetiche profondissime. Non sarà una legiferazione d’urgenza a fermarlo, ecco (e se permettete aggiungiamo proprio: per fortuna).

In queste settimane, per quel bastione della controcultura che è la casa editrice Agenzia X guidata da Marco Philopat, è uscito Senza chiedere permesso: libro in cui Pablito El Drito (un vero veterano fra i narratori della scena con cognizione di causa) rimette in fila tutta una serie di punti fermi e di stimoli audio-visivi alla base del tutto. Per chi conosce poco la faccenda dei rave/free party e vuole capirci qualcosa di più, è una mappa chiara ed attendibile; per chi invece da anni ci è dentro fino al collo, è invece un ottimo recap dalle origini ad oggi. Ci siamo scambiati qualche chiacchiera con Pablito: per parlare del libro in sé, certo, ma anche per capire fino a quali confini arriva il rave rispetto alla scena dei festival più normali ed alla club culture più tradizionale: perché da anni sempre più si cerca di confondere le acque, qualche volta anche in buona fede e per idee nobili – ma le differenze restano eccome.

Arrivi da Once Were Ravers e Rave in Italy, e direi anche da Dalla parte del torto: cosa ti ha spinto a tornare di nuovo sull’argomento rave? Quanto lunga è stata la lavorazione di Senza chiedere permesso?

Once Were Ravers è stato il mio incipit letterario. Si tratta di una drug fiction che racconta di un raver idealista che diventa un pusher. Uscito nel 2017, è uno dei primi romanzi ambientati nella scena rave. Cinque anni fa, nel 2018, usciva Rave in Italy, un libro di storia orale con cui ho iniziato a storicizzare il discorso rave nel nostro paese. Dopo l’uscita, un sacco di persone mi scrivevano non solo per esprimere il proprio punto di vista o raccontarmi il loro percorso all’interno della scena, ma inviandomi proprio volantini di feste. In cinque anni ne ho raccolti più di mille. Quando li mostravo agli amici, mi dicevano di farci un libro. Un giorno si è presentato un editore con un progetto di questo tipo, che poi è scomparso nel nulla. Nel frattempo non solo avevo messo in ordine cronologico i flyer (una faticaccia!), ma avevo pure scritto dei brani, una ventina di variazioni sul tema rave, che poi sono confluiti, insieme ad una selezione dei volantini, in Senza chiedere permesso. È stato un lavoro di raccolta e di elaborazione medio-lungo, ma poi, quando mi sono messo a scrivere, in due mesi ho chiuso il progetto. Marco Philopat ha voluto pubblicare il libro al volo, in quanto c’era l’urgenza di una risposta culturale alla stretta repressiva voluta dal governo Meloni.

Ecco: fino a quando ci sarà uno stigma attorno ai rave? Anche perché bene o male (quasi) tutte le forme di controcultura sono state assorbite dal sistema… Capiterà anche ai rave?

Il discorso rave è scivoloso in quanto immediatamente compaiono immagini mentali di un certo tipo: giovani che infrangono le regole, che non rispettano confini, veri e propri folk devil contemporanei. Meloni e la sua cricca hanno dichiarato il raver un vero e proprio soggetto criminale per cui è stata creata un’apposita legge, che punisce chi organizza feste illegali con pene da 2 a 6 anni. Praticamente i raver sono equiparati ai mafiosi o alle Brigate Rosse, come se fossero una specie di associazione a delinquere: cosa che da un lato fa ridere, ma dall’altro ci fa capire a che punto è arrivata l’idiozia populista nel nostro paese. Detto questo, esiste un “mondo pop” che da sempre cerca di fagocitare il “mondo techno”. Questo fenomeno avviene su più livelli. Pirelli fece uno spot con Carl Lewis e la musica di Aphex Twin, il musicista elettronico più importante degli anni novanta, già nel 1995. Non era un brano leggero, anzi. Era un pezzo industrial feroce, con un kick pesante e distorto. In più ora come ora dilagano festival commerciali che costano un sacco di soldi e che promettono di simulare l’esperienza del rave. Dico simulare perché il pubblico di questi festival non è quello del rave: l’atmosfera che si crea è diversa, si respira un’aria di artificialità ben lontana da quanto avviene – nel bene e nel male – in un free party. Al di là del prezzo d’entrata e delle bevute, in questi contesti non puoi fare quello che vuoi. Non puoi improvvisare una performance, montare un banchetto di libri-fumetti-fanzine, vendere magliette o fare un graffito. Sono situazioni pulitine e rassicuranti, dei “Disneyland rave” confezionati dall’alto e venduti a caro prezzo ai partecipanti, quasi tutti della middle-class, spesso affascinati dal mondo dei media e della moda. Basta guardare le foto dei partecipanti per capire che questi eventi sembrano più sfilate che altro. In questi contesti gli appartenenti alle classi più umili al massimo lavorano come baristi, cuochi, fonici o allestitori: certo non possono permettersi di spendere cinquanta o cento euro al giorno per partecipare. Ed è per questa ragione, e non per un motivo ideologico che il rave sopravviverà sia alla commercializzazione che alla repressione governativa. La gente vuole ballare e rivendicherà il diritto a farlo, senza chiedere permesso.

Un flyer di un rave estratto da ‘Senza chiedere permesso’

Come si riesce a tracciare il confine tra club culture e rave?

A Berlino venti anni fa entravi in un club e non riuscivi a capire se era uno spazio occupato o meno. Qua in Italia il confine è sempre stato molto più chiaro: da una parte c’è il discorso dell’entertainment “presentabile”, cioè quello club, che non è una cosa per tutti, perché costa, devi vestirti in un certo modo e accettare certe regole; dall’altro il discorso rave, che è aperto a tutti, è gratuito, non ha buttafuori e dress code e in cui le regole le fa una comunità che autogestisce il proprio tempo libero. Dal punto di vista del djing posso dire che suonare in un club è cosa molto diversa che farlo ad un rave. Per esempio in spazi legali e normati puoi suonare più a lungo, proporre anche set di 3-4 ore, cosa che nella scena illegale raramente mi è capitato di poter fare. Negli anni novanta c’era una grande pressione sulla consolle per cui live e dj set duravano un’ora, magari due. Non di più.

Quanto è stato difficile scegliere cosa mettere e cosa invece non mettere nella tua mappatura su ciò che contribuisce a creare l’immaginario dei rave? Quali criteri hai utilizzato nel perimetrare questa mappa?

Non molto, in realtà. Io ho una buona memoria per quanto riguarda i prodotti culturali. Ho dovuto più che altro rivedere film, riaprire fanzine e fumetti, rileggere libri e riascoltare dischi. E scegliere quelli che secondo me sono stati più influenti nel creare quella nebulosa che ora, a posteriori, riconosciamo come immaginario rave. Ovviamente in un lavoro di questo tipo bisogna darsi dei limiti, non potevo certo scrivere un’enciclopedia. Volevo che il ragionamento fosse accessibile a tutti, quindi ho usato un linguaggio semplice, che evitasse le supercazzole che a volte trovo in altri libri sulle culture alternative. Questo libro l’ho scritto per un ipotetico ventenne che ama la techno illegale e che vuole capire cosa succedeva nel 1993-2003, quando a ballare ci andava suo padre e lui non era manco nato. L’ho scritto per raccontare quel che significava organizzare feste nel periodo precedente la diffusione di massa di cellulari e internet, che hanno cambiato non solo le feste, ma il mondo in generale, soprattutto quello della socialità.

Tu ormai hai una esperienza trentennale: come va gestita questa cosa del «Era meglio prima» che ricorre immancabilmente anche nei forum e nei social dove si parla di rave e dove ci sono veterani della scena? E insomma: era meglio prima davvero?

La prima scena – parlo soprattutto di Milano – era costituita di gruppuscoli di adepti di questa nuova musica abbastanza impopolare, che organizzavano feste per il mutuo beneficio. All’inizio si trattava di poche decine di persone, poi due-trecento, finché nella seconda metà degli anni novanta si è creata una specie di massa critica e in seguito, grazie all’esempio delle tribe anglo-francesi, uno stile di vita traveller-rave. All’inizio non c’era un discorso di soldi, ma di mutuo beneficio e basta. Ci si nascondeva ben bene e la festa durava circa dodici ore, da mezzanotte a mezzogiorno. La polizia non arrivava quasi mai. Le poche volte che le forze dell’ordine si sono palesate non sapevano come gestire la situazione. Non c’era infatti market di sostanze, ognuno portava quel che voleva da casa. Certe volte non c’era nemmeno il bar! Quasi nessuno sapeva cos’era un rave, chi partecipava non faceva proselitismo. Era un segreto per pochi. Se facevi una foto rischiavi le botte, non parliamo di video… A me sembrava una nuova religione: anche perché all’albeggiare, complice la sovrastimolazione chimica e lo stare in pochi in spazi industriali enormi e abbandonati, c’era ogni volta una straordinaria sensazione di rinascita. L’idea di un futuro diverso. Detto questo, il mitizzare una presunta “età dell’oro” è sempre una cazzata. Anche perché ognuno ha vissuto un pezzo diverso di questa storia trentennale: c’è chi mitizza le tribe originarie, chi il suono di Roma, chi la prima scena di Ibiza o di Goa, chi il Teknival di Pinerolo o sul Lago di Bolsena. Ognuno pensa di essere il “padre nobile” di qualcosa e svaluta il presente. Però, secondo me, al di là della nostalgia canaglia bisogna pensare a tenere in vita un certo tipo di mentalità oggi, che sono tempi molto duri. Non basta rifugiarsi in un passato che non ritornerà dicendo quanto eravamo fighi. Secondo me, la sfida è immaginare e progettare il futuro.

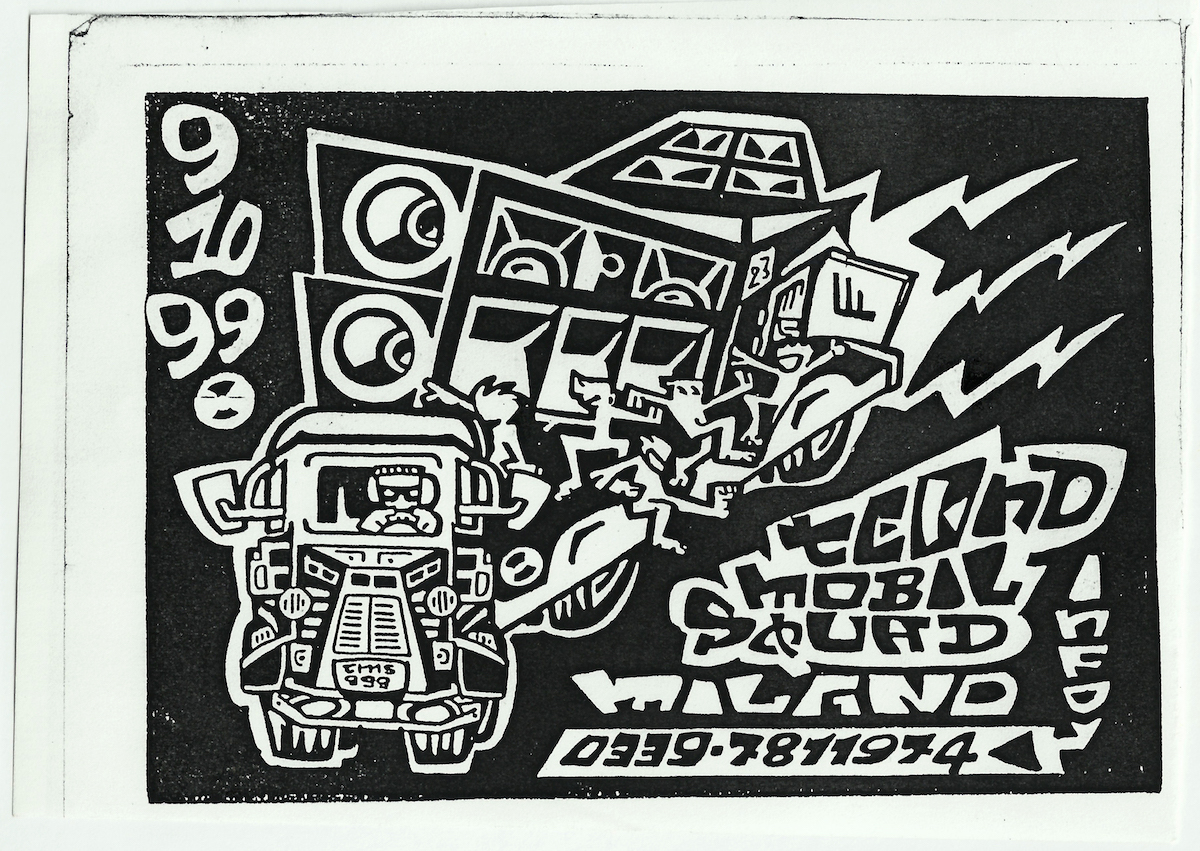

Un flyer di un rave estratto da ‘Senza chiedere permesso’

Al tuo occhio, come sono invecchiati graficamente i flyer che hai raccolto nel libro? Voler “immaginare” graficamente il futuro è sempre un’arte difficile e rischiosa…

Ora che la tecnologia la fa da padrona i volantini disegnati a mano e fotocopiati in bianco e nero sembrano proprio manufatti di un’altra epoca. Alcuni di quelli che ho pubblicato sono dei capolavori della grafica: penso al volantino che realizzò Prof Bad Trip per una festa a Vaiano Valle nel 1993. Altri, al di là delle abilità tecniche di chi li ha realizzati, sono testimonianze di una scena che è stata importante, perché in trent’anni ha coinvolto decine di migliaia di persone.

Ci sono dei grandi eventi a cui rimpiangi di non essere stato, in campo rave e non solo?

Non ho mai amato i grandi eventi, mi fanno venire un senso di vertigine. Ho sempre privilegiato situazioni più contenute. Sono molto felice quando metto i dischi o ballo in sale che contengono tre-quattrocento massimo cinquecento persone perché lo ritengo il numero ottimale di partecipanti. Certo: una street parade con trentamila o centomila partecipanti crea un’energia fortissima, ma si tratta di un evento all’aperto, che dura qualche ora. Lo stesso vale per il discorso rave: mi piace, ma dopo dieci ore di sovrastimolazione non vedo l’ora di tornare a casa a dormire.

Qual è il disco non techno (e non tekno), anzi, in generale non a cassa dritta o non breakbeat più adatto per capire lo spirito dei rave?

A me piace guardare indietro, tra i pionieri dei generi. Per cui ti direi Clear di Cybotron: un brano electro del 1983 ideale per una battle tra ballerini breakdance, che però anticipa l’immaginario cyberpunk. Ma anche la seconda parte di I Feel Love, di Donna Summer e Giorgio Moroder (la versione da 8 minuti del 1977), in cui la base suona senza vocal.