Wes Anderson Confidential

Cover story in tre movimenti per la Wes Anderson Cinema Week, tra le uscite di ‘La meravigliosa storia di Henry Sugar’ su Netflix e ‘Asteroid City’ nelle sale. Una mattinata veneziana “a casa” dell’Autore più Autore di tutti, un ciambellone alle pesche, Roald Dahl e un nuovo film

Foto: Giulia Parmigiani

Atto primo: Venezia, 2 settembre 2023, ore 10:30

Sono stata a casa di Wes Anderson. Più o meno. E ho fatto colazione con il ciambellone alle pesche che mangia pure lui la mattina in Laguna. «È buono, vero?», annuisce quando glielo accenno durante la nostra chiacchierata in una villa veneziana del Seicento, rifugio personale scelto dal regista per la Mostra del Cinema. Come è successo?

Convocazione ore 9:10 all’Imbarcadero dell’Excelsior. La destinazione esatta sulla mappa è quasi sconosciuta anche a chi accompagna me e un collega americano: la mail non dà molti indizi, c’è scritto soltanto private villa.

La barca fa un giro arzigogolato tra i canali, perdiamo l’orientamento finché non vediamo una chiesa: è la Basilica di San Pietro di Castello, «la vera cattedrale della città, non quella dei turisti», mi dice qualcuno. Semplice, rigorosa, bellissima. Siamo a due passi dai bacini dell’Arsenale ed è una zona incantevole, ma lontana dalle solite mete turistiche. Accostiamo pochi minuti dopo davanti a un edificio magnificamente ristrutturato ma quasi disadorno nella sua eleganza, con parte della facciata coperta da un rampicante.

Dentro, sotto la volta a mattoni della stanza d’ingresso, ci accoglie Marta, la signora che si occupa di Wes in questi suoi giorni veneziani: ci porta subito una moka fumante, dell’acqua, un piattino di bussolai. Insomma, ci coccola. A catturare la mia attenzione però è il famigerato ciambellone, che ha tagliato con cura da un’alzatina di vetro: «È il preferito di Wes, lo mangia a colazione». Squisito: «Ed è semplicissimo». Ovviamente.

Mentre mi godo un tazzina di quell’ottimo caffè, Wes Anderson scende dalla scalinata vestito come ti aspetti che sia vestito Wes Anderson: indossa un completo bianco a righe sottili color salmone. Saluta con entusiasmo, mi stringe la mano, sorride, mi chiede come sto e sembra che gli interessi davvero la risposta. C’è chi sostiene che sia meglio non conoscere mai i propri idoli, perché molto probabilmente ti deluderanno. È la terza volta che incontro Anderson e ogni volta è più gentile e easy di quella prima. Lo conferma anche l’ufficio stampa italiano: «Si ricorda sempre i nostri nomi e – credimi – non è da tutti». Ci credo.

Foto: Giulia Parmigiani/Fondazione Prada

Prima di me tocca al collega americano. Intanto sbircio la location delle interviste, un giardino interno curatissimo con un portico sotto al quale è sistemato un divano bianco. E me lo figuro, Wes, cenare lì sotto con Roman (Coppola, che sta ancora dormendo da qualche parte nella casa) & friends: «Gli piace la cucina “da trattoria”, veneziana ma sono solo» è l’ultima chicca che mi concede Marta, attenta a non oltrepassare mai il limite.

Mi sto dilungando, lo so, ma l’attesa del piacere di un’intervista a Wes Anderson non è essa stessa il piacere di un’intervista a Wes Anderson? Ci siamo. Wes si accerta che la mia sedia sia adeguata e mi chiede se voglio un po’ d’acqua. Poi si accomoda, è pronto. Iniziamo.

Chiameremo quella che è appena iniziata la Wes Anderson Cinema Week: il 27 settembre arriva su Netflix La meravigliosa storia di Henry Sugar e il 28 esce al cinema il suo ultimo film, Asteroid City, che è già stato presentato a Cannes e ora è pure al centro di una mostra (ci arriviamo).

Wes era a Venezia per presentare, fuori concorso, il corto tratto dalla raccolta Un gioco da ragazzi e altre storie di Roald Dahl (è il primo di una serie, arriveranno in streaming anche gli altri: Il cigno, Il derattizzatore e Veleno). 40 minuti in cui l’estro di Anderson magnifica le parole dello scrittore e la prosa pungente di quest’ultimo spinge Wes verso l’infinito del suo cinema e oltre. Il tutto in – ripeto – 40 minuti: «Mi piace andare in sala e poi però anche cenare dopo, in fondo abbiamo poco tempo nella vita», scherza. «80, 90 minuti: questa per me è la lunghezza ideale». In un mondo in cui ormai dove vai se il filmone di tre ore non lo fai, questa dichiarazione è da standing ovation.

Quel che Anderson è in grado di fare con le pagine di Dahl (difendendone anche l’opera da un’assurda volontà di riscrittura parziale in nome del politically correct) lo avevamo già visto nell’incantevole Fantastic Mr. Fox. «Da ragazzino avrei voluto avere la sua immaginazione. Una quindicina d’anni fa, mentre lavoravo alla sceneggiatura con il mio amico Noah Baumbach, soggiornavamo a casa di Roald, la Gipsy House, E lì c’erano tutti i suoi archivi, insieme a suo nipote curiosavamo tra le sue cose, sentendoci anche un po’ in colpa perché, be’, lui era morto. È pazzesco pensare a quante idee avesse e a come partorisse intere storie, profonde e piene di livelli di lettura. Aveva un talento rarissimo: bastava un pezzo di carta e riusciva a scrivere qualcosa di buono in qualunque situazione. La sua mente funzionava in quel modo, non succede a molti. Per me, ad esempio, non è così».

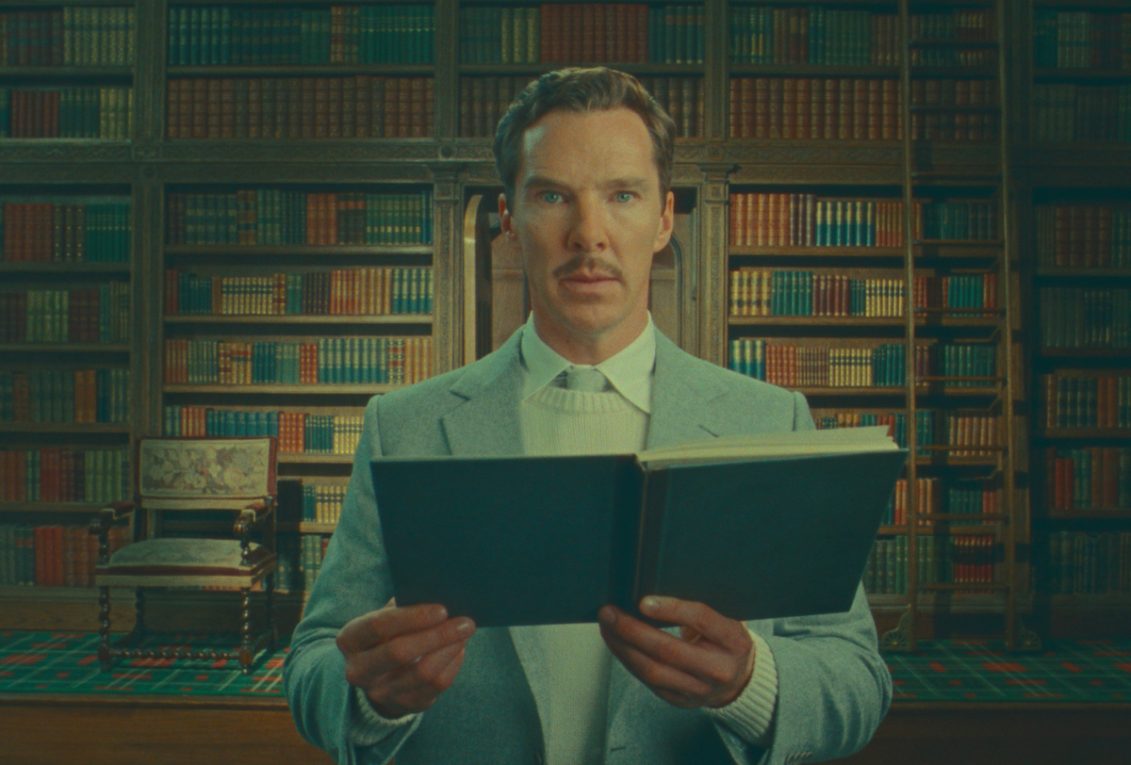

Benedict Cumberbatch, Ben Kingsley e Wes Anderson sul set di ‘La meravigliosa storia di Henry Sugar’. Foto: Netflix

Breve catch up per i profani di Dahl (pazzi): Henry Sugar è un uomo ricco e narcisista che impara da un guru indiano l’arte di vedere senza gli occhi, con l’obiettivo di usarla per accumulare una fortuna al gioco d’azzardo, salvo poi redimersi. «I lavori di Roald sono rimasti impressi nella mente delle persone… non sai in quanti mi hanno confessato che, dopo aver letto la storia, hanno cercato di imparare a guardare attraverso una carta da gioco». L’hai fatto anche tu? «Certo che sì!».

È la seconda volta che Anderson porta un libro al cinema (perché, pur su piattaforma, sempre cinema è), ma è chiaro che i per i libri ha un amore assoluto: «Truffaut ne ha adattati tantissimi e i suoi film sono pieni zeppi di volumi. L’opera di Godard è piena di gente che va in giro leggendo continuamente, adorava mettere le parole sullo schermo e giocarci. Condivido la stessa passione per i libri. Ne ho tantissimi che non ho letto, eppure continuo a comprarne. Potrei vivere con quelli che possiedo senza finirli mai. Ma non riesco a fermarmi».

Anderson voleva girare la short story dahliana da tempo e la famiglia dello scrittore ne aveva conservato appositamente per lui i diritti, che poi sono passati a Netflix. Come si è rapportato con i meccanismi della piattaforma un purista della sala come lui? «In realtà è stato molto semplice, i vertici di Netflix mi hanno detto subito “sì” e mi hanno dato libertà totale. Mi sono deciso soltanto quando ho capito che c’era un modo per portare davvero le parole di Roald sullo schermo. È un bel vantaggio, praticamente c’è un altro autore del film». Dalla bocca di Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes (che interpreta Roald Dahl – e non solo), Dev Patel, Ben Kingsley, Richard Ayoade e Rupert Friend escono in una raffica vertiginosa le parole dello scrittore e gli attori fanno anche da voce fuori campo, mentre si passano il testimone del racconto. Semplice, ma geniale.

Benedict Cumberbatch nei panni di Henry Sugar. Foto: Netflix

Cito un estratto da una sua intervista: “Il modo in cui Dahl racconta la storia mi coinvolge quanto la storia stessa”. Gli dico che questa frase vale anche per lui e per i suoi film. Sorride: «In effetti… è divertente». Andiamo sui massimi sistemi: la forma è il messaggio? «Quando giri un film hai delle idee, magari anche parecchie, su come sarà. Ma poi ti concentri su come realizzare una singola scena, un’altra e un’altra ancora. E i tuoi piani cambiano sempre un po’, perché devono adattarsi alla realtà della situazione, agli imprevisti e all’apporto, a volte anche inaspettato, degli attori. Come regista provi a costruire un’esperienza, ma quando fai un film è come se lasciassi entrare il caos nella tua vita, è l’impresa meno controllabile del mondo».

Un esempio? «Siamo stati per un po’ in India a girare Il treno per il Darjeeling ed eravamo decisi a preparare tutto al meglio. Abbiamo visitato questo piccolo villaggio e avevamo bisogno di una capanna per una scena. Due settimane dopo, gli abitanti ne avevano costruita una perfetta. Siamo tornati qualche giorno dopo per girare: l’avevano decorata con fiori e disegni dai colori vivacissimi, rosa e blu. La sequenza che dovevamo filmare però era un funerale. E abbiamo deciso che sarebbe stato un tipo diverso di funerale. Alla fine la forma è sempre una sorpresa. È in continua evoluzione, e cerca costantemente di trovare il modo migliore di supportare la storia».

So che preferisce non vedere i trailer dei film à la Wes Anderson da cui è invaso il web: la sua “iconicità” di autore inizia in qualche modo a stargli un po’ stretta? (Mi sento obbligata, davanti a un arbiter elegantiae come lui, a chiedere scusa per la parola bruttissima. Fa un cenno con il capo, annuisce, ha capito la necessità.) «No, non mi dà fastidio. È bello che le persone siano così interessate al mio lavoro, è la cosa più importante. E mi sorprende che qualcuno sia tanto ispirato da quello che ho creato, è fantastico. E poi l’ho fatto pure io: ho girato un omaggio a Indiana Jones, credo si chiamasse “Le ceneri del tempo”. Anzi, forse erano un paio», ride.

È indiscutibile però che le persone siano un po’ ossessionate dalla sua estetica, senza magari pensare a quanto Anderson stia sperimentando con il suo cinema: «Ecco sì, io mi sento così. Ma so anche che ci sono tanti aspetti che accomunano i miei film, e la gente tende a concentrarsi su quello. Io penso di fare qualcosa di completamente diverso anche se, certo, ci sono delle similitudini nel mio modo di fare cinema, ma come magari esistono tra i diversi film di altri autori. Non mi sento così ripetitivo in quello che faccio. Paragono i collegamenti tra i miei lavori alla calligrafia. Tu scrivi, ma non controlli davvero il modo in cui scrivi. Non è intenzionale, è istintivo. E personale».

A proposito di questo, c’è un aspetto, anzi più di uno – ça va sans dire –, che accomuna immediatamente il corto e il film (e altri prima ancora), ma concentriamoci per un attimo su questo: la meta-narrazione. In Henry Sugar il regista mette in scena la vicenda come se fosse la produzione di una piccola compagnia teatrale. E più o meno lo stesso meccanismo vale per Asteroid City e il suo cast coralissimo: «Ogni personaggio del film è sia il personaggio che l’interprete. Quindi ogni attore incarna due ruoli». Capirete meglio solo vedendolo. «Ma il concetto di “meta”, anche se ovviamente è presente, non è quello su cui mi sono concentrato. Volevamo creare una sorta di poesia e volevamo essere liberi nel modo in cui avremmo raccontato la storia».

Benedict Cumberbatch e Ralph Fiennes. Foto: Netflix

In entrambi i casi, il tocco da maestro di Anderson sta nel non nascondere l’artificiosità e nel sottolineare invece i trucchi scenici: «Ogni film è un artificio, cerca di vendere l’illusione che stia accadendo qualcosa. Anche nello stile più documentaristico, ci sono una luce qui e quasi sicuramente un microfono laggiù. Quindi l’esperienza è sempre e comunque fittizia. Mi piace mostrare quello che sta accadendo davanti alla macchina da presa, rende tutto più autentico». In Henry Sugar veniamo trasportati dal cottage di Dahl alla residenza di campagna degli amici di Henry, da un ospedale di Calcutta ai casinò londinesi: scenografie dipinte a mano, tra omaggi a Roy Andersson e Henri Rousseau, che entrano ed escono dall’inquadratura, giochi di prestigio visivo, con un luogo che si trasforma in un altro davanti ai nostri occhi.

In pratica, teatro quasi in purezza: «Mi ha sempre attirato, fin da piccolo, ma forse ero troppo timido per unirmi al gruppo scolastico, scrivevo dei piccoli spettacoli con i miei amici, mia madre mi ha sempre spinto a fare quello che mi piaceva e mio padre amava inventare e raccontare storie. Tuttora, quando sono a teatro, vorrei poter andare dietro le quinte, ma non nei camerini a brindare con gli attori. Mi piacerebbe stare di fianco a chi alza il sipario e vedere come va in scena la pièce».

Vedere come si crea l’illusione però non è per tutti: c’è chi fatica a stare dentro alla storia in questo modo, Wes Anderson lo sa. «Non intendo allontanare il pubblico. Per me un film è fatto di emozioni. E le emozioni possono arrivare nei modi più singolari. Magari ti colpisce il minuscolo gesto di un attore inquadrato con una certa luce, che corrisponde a una musica arrivata quasi per caso. E catturi quel momento».

Ecco, gli attori: a fianco degli affezionatissimi habitué della grande famiglia wesandersoniana («quando ci divertiamo tutti insieme diamo davvero il meglio»), ci sono new entry che sono letteralmente dei match made in heaven, vedi Benedict Cumberbatch as Henry Sugar: «Volevo lavorare con lui da tempo, non ci conoscevamo, ma con uno dei suoi agenti eravamo d’accordo che avremmo dovuto trovare l’occasione giusta. In realtà, avendo letto la storia da bambino avevo ancora l’immagine che mi ero costruito del personaggio allora. Ma una volta ultimato il copione ho pensato immediatamente: “Vediamo se a Benedict va di interpretarlo”. L’ho adorato».

Il cuore di Asteroid City invece è Jason Schwartzman, cugino di Roman Coppola e, sì, nipote di Francis Ford. La famiglia allargata, again. Provo a capire se Wes ricorda la situazione surreale della nostra intervista precedente, quella per L’isola dei cani. Eravamo in una stanza d’albergo a Milano, Jason (tra gli sceneggiatori del film) era malato, si era messo l’accappatoio sopra i vestiti perché aveva freddo, poi si era steso sul letto a fianco al salottino e mi parlava serenamente da lì. Anderson ride, sa perfettamente di cosa sto parlando: «Con Roman abbiamo scritto Asteroid City per Jason, ne è stato il centro fin dall’inizio, l’obiettivo era fargli interpretare un personaggio che non aveva mai incarnato prima. Jason è pieno di talenti, anche musicali, non gli mancano mai le risorse. Dopo Rushmore volevamo costruire qualcosa attorno a lui».

Wes Anderson con Jason Schwartzman e Tom Hanks sul set di ‘Asteroid City’. Foto: Roger Do Minh/Pop. 87 Productions/Focus Features/Universal

Asteroid City è un western dell’anima che gioca con lo sci-fi, è l’elaborazione di un dolore: quello del fotoreporter di guerra di Schwartzman in lutto per la morte della moglie, che però non è ancora riuscito a comunicare ai figli. Ed è la celebrazione dello storytelling americano Fifties, dal teatro al cinema: «Da ragazzi, Owen Wilson ed io parlavamo sempre di Marlon Brando, probabilmente l’attore più influente del XX secolo, e poi di James Dean, Montgomery Clift, avevano un fascino straordinario per noi». Ma, da texano doc, Wes paradossalmente guarda l’America attraverso gli occhi degli artisti europei: «Wim Wenders è di Berlino e non ha niente a che fare con i deserti in cui sono cresciuto. La sua visione di questi spazi però mi parla, mi commuove. Il mio film è ambientato nel West ma è stato girato in Spagna».

A testimonianza che il trasferimento in Europa ha avuto un impatto sul suo cinema. «Ma sai che in realtà non mi sono mai trasferito davvero? Ho iniziato a stare qui per periodi sempre più lunghi. E poi, all’improvviso, mi sono reso conto che non tornavo negli Stati Uniti da tanto. Sono stato a Roma la prima volta per l’uscita dei Tenenbaum. Poi, quando me ne sono andato, ho deciso che volevo tornare per farci un film. E così ci abbiamo girato gran parte della Vita acquatica di Steve Zissou. Un film tira l’altro. E quello che vivi influisce sul tuo lavoro. Tutto dà forma a quello che viene dopo».

Avrebbe dovuto iniziare a girare il suo nuovo film la settimana successiva ma, a causa dello sciopero, è tutto bloccato: «Non so quanto le questioni dello sciopero riguardino direttamente il mio processo creativo. Ma ovviamente è una cosa che colpisce tutti, perché dobbiamo fermarci. Avevamo finito di scrivere la sceneggiatura e poi sono iniziati i picchetti degli attori. Dobbiamo aspettare finché non sarà tutto risolto». Ci può dare qualche indizio? «Benicio!», esclama. «È un lungometraggio, tre personaggi, tutto piuttosto lineare. Non direi tradizionale perché è molto weird, ma è un tipo di narrazione piuttosto semplice», mi lascia in sospeso Wes. Che confessa di aver visto «quasi subito Barbie perché l’ha diretto un’amica, Greta Gerwig, che l’ha scritto insieme a Noah», ma non ancora Oppenheimer: «Purtroppo ero in campagna e non sono ancora riuscito ad andare. Ma spero di farlo prestissimo. Mi piace Nolan».

Atto secondo: Venezia, 2 settembre, ore 15:30

È passata qualche ora, fuori dal Palazzo del Cinema c’è la coda, non tutti riusciranno a entrare alla masterclass, ma la maggior parte del pubblico in sala è giovanissimo. E Anderson non si risparmia: «Tra i film che mi hanno formato c’è sicuramente Star Wars: mia figlia ha sette anni e in questo momento vive come se fosse la principessa Leia. È andata a Disneyland, dove si è costruita una spada laser per 180 dollari. Quella saga è stata una delle cose che mi hanno fatto desiderare di diventare un regista». Si ferma per un attimo. «Credo c’entri anche Steven Spielberg. Ma il colpo di fulmine è stato con Hitchcock. Da adolescente vedevo un sacco di film, certo, a Houston non c’era l’offerta di New York, ma era un buon periodo per andare al cinema».

Qualcuno gli chiede degli inizi, una parte abbastanza sconosciuta della sua carriera: «Ho fatto domanda alla scuola di cinema e il primo anno non sono entrato, poi ci ho riprovato: ero in lista d’attesa alla NYU e mi avevano preso alla Columbia, ma stavamo già realizzando il nostro corto. Poi sono finiti i 4mila dollari che avevamo di budget e nessuno voleva finanziarci, finché non abbiamo incontrato James L. Brooks e Polly Platt, che ci hanno detto che ci avrebbero aiutato e che avremmo avuto a disposizione cinque milioni di dollari per farne un lungometraggio, perché nell’accordo con la Columbia era la cifra minima. Ovviamente parliamo di una quantità esagerata di soldi, poi il film è stato distribuito da un grande studio che non sapeva come gestire un’opera così, un distributore più piccolo avrebbe saputo piazzarlo meglio probabilmente. Insomma, fu tutt’altro che un successo economico, ma molte persone dell’industry lo videro. Eravamo entrati nel sistema, nelle guild, e avevamo la sceneggiatura successiva già pronta».

Wes Anderson sul set di ‘Asteroid City’. Foto: Roger Do Minh/Pop. 87 Productions/Focus Features/Universal

Un giovane filmmaker prende la parola: “A questo punto della tua carriera, ti capita di essere ancora insicuro della scrittura, del modo in cui dirigi?”. «Prima ero molto sicuro di me. Un colpo da dilettanti – Bottle Rocket non ha recuperato gli investimenti, ma è stato un investimento per noi. Mentre giravamo avevo chiarissimo quello che volevo. E il fatto di avere avuto un partner mi ha aiutato moltissimo: Owen Wilson ed io eravamo una squadra, l’abbiamo scritto insieme. Ma poi, quando abbiamo proiettato il film, non è stato incoraggiante. Potrei dare la colpa al pubblico, forse però ero troppo sicuro di me. E quell’esperienza mi ha scosso. In sala c’erano 386 persone e, a metà, 120 se n’erano già andate. Stavo lì a guardarle mentre si alzavano, “magari andranno alla toilette”, pensavo, ma poi si portavano dietro la borsa, la giacca… Da quel momento in poi ogni proiezione per me è stata terrificante. Penso che la fiducia in sé stessi sia cruciale. Non so come si costruisca, ma so benissimo in che modo può essere demolita. Ti devi proteggere. E uno dei modi migliori per farlo è avere al tuo fianco persone di cui ti puoi fidare».

C’è tempo per raccontare un altro episodio inedito della sua carriera: «Quando la Cinémathèque era ancora a Trocadero abbiamo fatto vedere i Tenebaum in una piccola sala, c’erano solo 16 persone tra il pubblico, compreso un omone con la barba che somigliava a Michel Simon (attore celebre per film cult come L’Atalante di Jean Vigo e Il porto delle nebbie di Marcel Carné, nda) e aveva odiato il film. Durante il Q&A finale non ha fatto altro che chiedermi perché avevo messo dentro tutti questi aspetti che lui non sopportava, ma – soprattutto – voleva sapere perché avevo girato un film su dei personaggi totalmente pazzi. E per me è un film autobiografico, legato a persone reali della mia vita. Immagino che dall’interno non sembri così strano, ma dall’esterno invece evidentemente sì!». Ride tutta la sala. «Mi sono divertito!», si congeda Wes.

Atto terzo: Milano, 22 settembre, ore 19:30

Sono stata di nuovo a casa di Wes Anderson, questa volta quella milanese. E cioè la Fondazione Prada, dove ha proiettato praticamente ogni film che ha diretto e per cui ha curato esposizioni, come Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori insieme alla moglie Juman Malouf. Il giorno prima il regista è in front row alla sfilata Spring/Summer 2024, tra Scarlett Johansson e Benedict Cumberbatch (!). Oggi invece ha inaugurato la mostra su Asteroid City (visitabile fino al 7 gennaio 2024): «Vorrei trasferire qui tutte le scenografie e i costumi che abbiamo realizzato in ogni mio film per un tempo indefinito, per sempre (se riescono a trovarci un po’ di spazio!)». Ed è in programma un’anteprima a inviti «in uno dei miei cinema preferiti al mondo, quello progettato da Rem Koolhaas, che sta proprio al centro della Fondazione».

Wes Anderson alla mostra su ‘Asteroid City’. Foto: Giulia Parmigiani/Fondazione Prada

Ci sono i fondali in palette, i distributori automatici di real estate, l’alieno con il meteorite, i costumi del premio Oscar Milena Canonero (compreso quello di “nonno” Tom Hanks), il tupperware con le ceneri della moglie del personaggio di Jason Schwartzman che, se dopo la visione non vi farà scendere una lacrimuccia, siete alieni pure voi. Mentre gli invitati selfeggiano tra gli angoli altissimamente instagrammabili della mostra, Wes cammina per le stanze, chiacchiera con chi gli si avvicina, preferendo due parole a una foto, senza però mai negarsi. Poi si siede ai tavoli del “suo” Bar Luce, che ha progettato e creato negli spazi della Fondazione. C’è anche Scarlett Johansson in incognito, vestita di scuro e con un cappellino in testa per evitare di essere riconosciuta. Non entra in sala, c’è lo sciopero da rispettare, ma – post Milano Fashion Week – è qui, a dimostrazione che Anderson è ormai famiglia. Lui a un certo punto della serata dirà di lei: «Aveva prestato la voce a uno dei personaggi dell’Isola dei cani e ho sempre amato il suo lavoro, ma per me c’era qualcosa di straordinariamente potente nel guardarla recitare su questo set. Lei e Jason sono il cuore del film».

Durante la presentazione al pubblico, Anderson parla dei colori, della luce e dei riferimenti: «Non ho mai deliberatamente reso omaggio a qualcosa in un film, ma uso altri film per cercare di migliorare il mio». Risate. «Qui c’è tanto delle opere sul deserto come La foresta pietrificata, Paris, Texas o Giorno maledetto. Ecco, non voglio dirvi troppo perché, be’, se avete visto quest’ultimo film penserete che ho preso in prestito davvero parecchio».

A una spettatrice che lamenta l’assenza nel film di Bill Murray svela: «Avrebbe dovuto esserci, ma ha preso il Covid quattro giorni prima delle riprese e ho dovuto sostituirlo (con Steve Carell, nda). Non potevo aspettare. Ma quando si è ripreso Bill è venuto sul set ed è rimasto con me nelle ultime due settimane e mezzo, Alla fine del film abbiamo girato un piccolo video, lo trovate su YouTube. Cercate Asteroid City e Bill Murray…». Ne vale la pena.

C’è una domanda che colpisce Wes in maniera particolare: “Quando il film esce e in qualche modo lo consegni alla gente, per te è una sorta di perdita? È difficile lasciarlo andare?”. «Non ho avuto quella sensazione al momento della presentazione al pubblico, mi è successo invece quando abbiamo finito di girare e ognuno è andato per la sua strada. Non vedevo mia moglie e mia figlia da un po’ di tempo, ma la conclusione delle riprese è stata molto emotiva, molto più triste rispetto a qualsiasi altro progetto della mia vita. È stato come se un incantesimo si fosse spezzato. Avevo bisogno di romperlo, ma non ero felice di doverlo fare. Vorrei mantenere quella magia e farla vivere a tutti. Ma forse è quello che succede quando il film esce al cinema».