Si fa presto a dire menu. Meno facile darne una definizione univoca. Di base è l’elenco delle pietanze che compongono un pasto. Al ristorante, è la lista dell’offerta gastronomica e, per estensione, la filosofia del locale e/o dello chef. Fisicamente, è il supporto che riporta tale elenco. Ma anche il primo capitolo di uno storytelling articolato. Ben più di un biglietto da visita, è il sommario di un racconto, un impegno e una promessa, quasi un contratto tra ristoratore e avventore.

«Ancora devi leggere, ma già dalla carta che tocchi, dalla foderina, dai colori ti sei fatto un’idea di dove stai. E, se chiudi gli occhi, puoi visualizzare il piatto che sta per arrivare». O almeno, così dovrebbe essere secondo Dario Laurenzi, Founder e CEO di Laurenzi Consulting, società di consulenza che si occupa da un ventennio di ideazione, progettazione e realizzazione di format food&beverage e hospitality (ristorazione e alberghi, per farla semplice). La realtà è che, più spesso che no, l’effetto è un misero “come lo ordini su Wish vs come ti arriva a casa”. Scarico di identità, dove invece dovrebbe esprimere, prima ancora che le specialità, l’identità della mano cucinante.

Quelli che ci troviamo davanti oggi, dai più cheap con le foto dei piatti flashate ai più chic con layout raffinati, sono figli di una storia che parte da lontano. Il menu (senza accento, alla francese) è stato ufficialmente codificato dal cuoco divulgatore per eccellenza del secolo scorso, Auguste Escoffier, che vi dedicò un intero libro. L’esigenza di presentare nero su bianco quel che sarebbe arrivato in tavola nasceva da un cambiamento per certi versi epocale: il passaggio dal servizio alla francese a quello alla russa.

Auguste Escoffier. Credits: © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty

La vecchia regola voleva che, nei banchetti ufficiali come sulle tavole nobiliari, si disponessero in bella mostra tutte le portate insieme: per rendere con un’immagine un filo più attuale, una via di mezzo – ma molto più pomposa – tra i buffet anni Settanta e lo sharing contemporaneo. Fuori tutto, bastava un colpo d’occhio per rendersi conto di che cosa c’era da mangiare. La rivoluzione russa (quella dei cuochi, non dei bolscevichi) dette invece un ordine alle pietanze, facendole uscire una per volta, da cui la necessità di una “minuta”, un foglietto o altro, che presentasse il pasto che andava a cominciare.

Sin qui, si parla di menu legati a una singola occasione conviviale, quelli che ancora oggi campeggiano sui tavoli di matrimoni, ricorrenze ed eventi vari. La diffusione della carta, o lista, delle vivande va di pari passo con quella dei ristoranti e della borghesia che inizia a frequentarli a partire dalla fine del XIX secolo. Da allora, cartoncini, libretti, pieghevoli e affini ne hanno fatta di strada: «Il design del menu è diventato parte integrante del mangiare fuori casa, uno strumento di marketing e un ambito souvenir», si legge nella presentazione di “Menu Design in America. 1850–1985”, poderoso volume edito da Taschen che ne riunisce qualcosa come 800 (e che presenta un altrettanto interessante “gemello”, Menu Design in Europe. A Visual and Culinary History of Graphic Styles and Design 1800-2000).

View this post on Instagram

Più di recente, il New York Times ne ha raccolti 121 da ristoranti sparsi in tutti gli Stati Uniti, ricavandone una fotografia del gusto e dei valori che, nell’anno appena trascorso, hanno ispirato la scena americana. Secondo Priya Krishna, Tanya Sichynsky e Umi Syam, autrici dell’articolo, sono come una “capsula del tempo”, specchio delle tendenze alimentari e dell’evoluzione del gusto, anche estetico.

A occhio, nella collezione del NYT si trova tutto e il suo contrario: colori sgargianti e tinte sobrie, lettering pop e caratteri minimal, formati piccoli e maneggevoli e dettagli materici. La proposta di cucina va di pari passo con le scelte grafiche, e insieme sottolineano e anticipano quello che sta per accadere a tavola. I menu diventano un campionario dei consumi e dei trend su cui puntano i ristoratori, in questo caso statunitensi. Basta guardare ai piatti ricorrenti, come la Caesar salad in ennemila declinazioni, il caviale nuovo oggetto del desiderio, i nostalgici dolci della mamma o della nonna. Insomma, Oltreoceano non sono diversi da noi, che siamo felici se da Bolzano a Palermo troviamo tra i primi la cacio e pepe, in ogni braceria ci aspettiamo la carne wagyu e alla fine ordiniamo il tiramisù.

View this post on Instagram

I piatti, si sa, seguono le mode e altrettanto fa la loro narrazione attraverso le singole voci che, da dettagliate ed enfatiche che erano, stanno diventando sempre più scarne. Ancora non abbiamo digerito certi titoli ridondanti, infarciti di descrizioni, provenienze, diminutivi, aggettivi possessivi e minuzie varie: “Il risottino Azienda Vattelapesca con il nostro ossobuco cotto a bassa temperatura e il suo midollo dorato alla plancia”. Piatto del tutto plausibile fino a qualche tempo fa che, oggi, potrebbe serenamente chiamarsi “Riso, ossobuco, midollo”.

«Quando, 25-30 anni fa, si è capito che l’ingrediente era importante si è cominciato a scriverlo nei dettagli», osserva Laurenzi, riconoscendo che, ben presto, la cosa è diventata leziosa. «Qualcuno, in genere con più di 40 anni e legato alla vecchia scuola, ancora lo fa. Ma oggi gli ingredienti sono così protagonisti che basta citarli perché il cliente capisca di che cosa si sta parlando. In questo c’è anche una contaminazione, dal punto di vista espressivo oltre che culinario, con il Nord Europa o il Giappone. Paesi netti, diciamo, dove non ci si perde dietro a concetti aleatori: se ne individua uno, significativo, e lo si lascia condurre. Si dà più spazio al piatto, meno al contorno».

La sublimazione di questo concetto è stata esasperata a Bangkok da Gaggan Anand, chef onnipresente tra i World e gli Asia 50 Best, ex-due Stelle Michelin in polemica con la Rossa al motto «Be a rebel». Suo il celebre, e per ora ineguagliato, emoji menu. Una degustazione di 25 portate con una carta che riporta solo 25 emoticon: granchietti, pannocchie, maialini, fiamme, pesciolini, uccellini… Un catalogo completo dei disegnini preferiti dai Boomer, che potrebbe provocare più di una perplessità. Ma chi sborsa 350 euro per sedersi a uno dei tavoli di Anand sa già cosa aspettarsi e apprezza il divertissement, che a fine pasto torna in copia scritta e permette di scoprire il titolo dei piatti, se non proprio la composizione: da Yogurt explosion a Fire Power, passando per Pork vindaloo o Beetroot cappuccino.

Se il naming è sempre più ridotto ai minimi termini (in un recente evento milanese è comparso un laconico “Manzo, capperi”), non mancano carte arricchite con appendici sulla selezione delle materie prime, la bio e il pensiero dello chef, il territorio di riferimento, oltre agli obbligatori allergeni, che aiutano a inquadrare la proposta gastronomica.

A volte, la spiega della preparazione è davvero troppo complicata per essere compressa nella rigida gabbia di un menu cartaceo. Accade per esempio a Rape, radici e vegetale, signature dish di Alessandro Proietti Refrigeri del ristorante La Coldana, a Lodi: una girandola composta da un numero variabile (mai meno di una ventina, spesso più di 30) di assaggi o, meglio, piatti in miniatura con le loro cotture, le loro salse, le loro minuscole guarnizioni. Una tavolozza composta in base alla stagione e agli arrivi del mattino, accompagnata dal “suo” mini menu che racconta accuratamente ogni boccone, ricetta per ricetta.

View this post on Instagram

Che siano apposti come didascalia, presentati a parte o raccontati a voce, i ragguagli sono indispensabili anche con tutti i nomi di fantasia, compresi figli e figliastri del geniale “Oops! Mi è caduta la crostata al limone” di Massimo Bottura. Anche quelli scaduti tra giochini di parole e doppi sensi di bassa lega: “Ti brucia il Q” era una pizza alla ‘nduja di un locale milanese che, per fortuna, nel frattempo ha cambiato copywriter.

Già, chi li scrive ‘sti benedetti menu? Detto che i piatti sono frutto della creatività dello chef, spesso lo sono anche i nomi. Come tali, esprimono la personalità di chi li ha cucinati e a volte, purtroppo, anche la scarsa preparazione linguistica. Di errori, traduzioni farlocche, punteggiatura a caso e strafalcioni vari sono pieni i social. Certo, non è necessario per un bravo cuoco avere confidenza con la penna, ma spesso affidarsi ammiocuggino, per i testi come per la grafica, non è una buona idea. Non per niente esiste un’apposita disciplina, il menu engineering. Che, naturalmente, non si occupa solo di scrivere in perfetto italiano.

View this post on Instagram

«La carta è lo strumento principale di una precisa tecnica di vendita», spiega Laurenzi. «Come tale va costruita. Per esempio: il cliente ordina di più i piatti in testa, meno quelli in coda: se c’è qualcosa che voglio spingere, lo metto in alto. Si deve anche considerare che la maggior parte dei clienti ordina uno start e un main course. Ecco perché, da un lato, consiglio sempre di fare una lista robusta sugli antipasti, anche pensati per essere condivisi. A seguire, la tendenza è un blocco unico di piatti principali che possono essere indifferentemente primi o secondi. E i dolci fuori menu». Con una carta dei dessert a parte, si evita che qualcuno si ingolosisca appena seduto e, magari, ordini un antipasto in meno per lasciar posto alla tatin o al cremoso.

Se il ristorante contemporaneo sta abbandonando la logica antipasti-primi-secondi, i menu più attuali possono avere divisioni per tipologia: carne, pesce, vegetali (che non devono mai mancare, con più proposte). Negli States va molto la taglia: piccolo, medio, grande, come le T-shirt. E se ne sono visti anche di divisi in proteine e carboidrati, compilati forse dalla “cugina” nutrizionista.

A peccare di eccessiva creatività, il rischio è che il commensale non sappia bene cosa sta ordinando. In questo senso, il male, quello vero, lo ha fatto il Covid-19 con la promozione a maître di sala del QR Code. «In un’epoca triste in cui non ci sono più camerieri, il menu in molti casi è già diventato il supplente del personale di sala», osserva Laurenzi che, in quest’ottica, boccia senz’appello il codice: «È un sistema freddo, algido, non comunicativo. Non offre nessun racconto, e non c’è nessun altro che ti dica qualcosa in più sui piatti. Chi lo ha lasciato, anche dopo l’emergenza che voleva tutto contactless, lo ha fatto per pigrizia, perché gli fa comodo».

View this post on Instagram

Zero sbatti per il personale, fatica per chi – una volta inquadrato – deve scaricare (c’è campo? non c’è campo?) e poi consultare il menu sullo schermo del cellulare, scrollando, ingrandendo caratteri minuscoli, girando il telefono per riuscire a leggere i nomi dei piatti per intero. Nella speranza che arrivi qualcuno a fornire i necessari chiarimenti sulla natura delle preparazioni o la grandezza delle porzioni.

È la modernità, bellezza. Del resto, in ben più di un secolo di vita il menu ha vestito ogni genere di ausilio, non sempre azzeccato. Pensiamo a lavagne, bacheche e board, che fanno tanto pub inglese o locanda d’antan, ma sono sempre troppo lontani per leggere i nomi dei piatti e relativi prezzi. Oppure ai – per fortuna ormai abbastanza rari – tablet, molto amati in principio dalla più giovane e tecnologica ristorazione asiatica: con sistemi cervellotici per scegliere e aggiungere pietanze, nella migliore delle ipotesi sono costellati di ditate unte, nella peggiore con la batteria scarica. A proposito di ditate, poi, come non stigmatizzare gli orridi menu plastificati, oltretutto al giorno d’oggi decisamente non sostenibili?

In controtendenza, un certo fine dining punta su materiali ricercati, carte artigianali, illustrazioni d’artista. Bon Wei, ristorante di alta cucina cinese a Milano, per il Capodanno ha fatto realizzare un menu illustrato da Teo KayKay, artista passato dai graffiti sui muri all’eleganza di disegni creati con l’intelligenza artificiale che, per l’occasione, descrivono per immagini la leggenda del Drago, il segno dell’anno appena iniziato, con tanto di bottiglie di Champagne Duval-Leroy customizzate con spray a mano libera e card numerate. Con un’operazione che rende la “lista delle vivande” parte di un progetto collezionabile, e che incarna il concept del locale, da 13 anni raffinato interprete della tradizione regionale cinese, in salsa gourmet.

View this post on Instagram

Tra i degni di nota, occorre menzionare Anthill, cocktail bar by Giuseppe Iannotti (due Stelle Michelin con il suo Krèsios) alle Gallerie d’Italia di Napoli, che ha messo il menù dentro una (finta) scatoletta di medicinali, ispirata a un certo packaging di paracetamolo. Piega su piega, aprendo la scatoletta si troverà, al posto del bugiardino, proprio la lista di “medicine” per la serata. Aspetto ludico che torna anche a Città del Messico, dove Bijou Drinkery Room nasconde la propria proposta mixology all’interno di cubi di Rubik.

View this post on Instagram

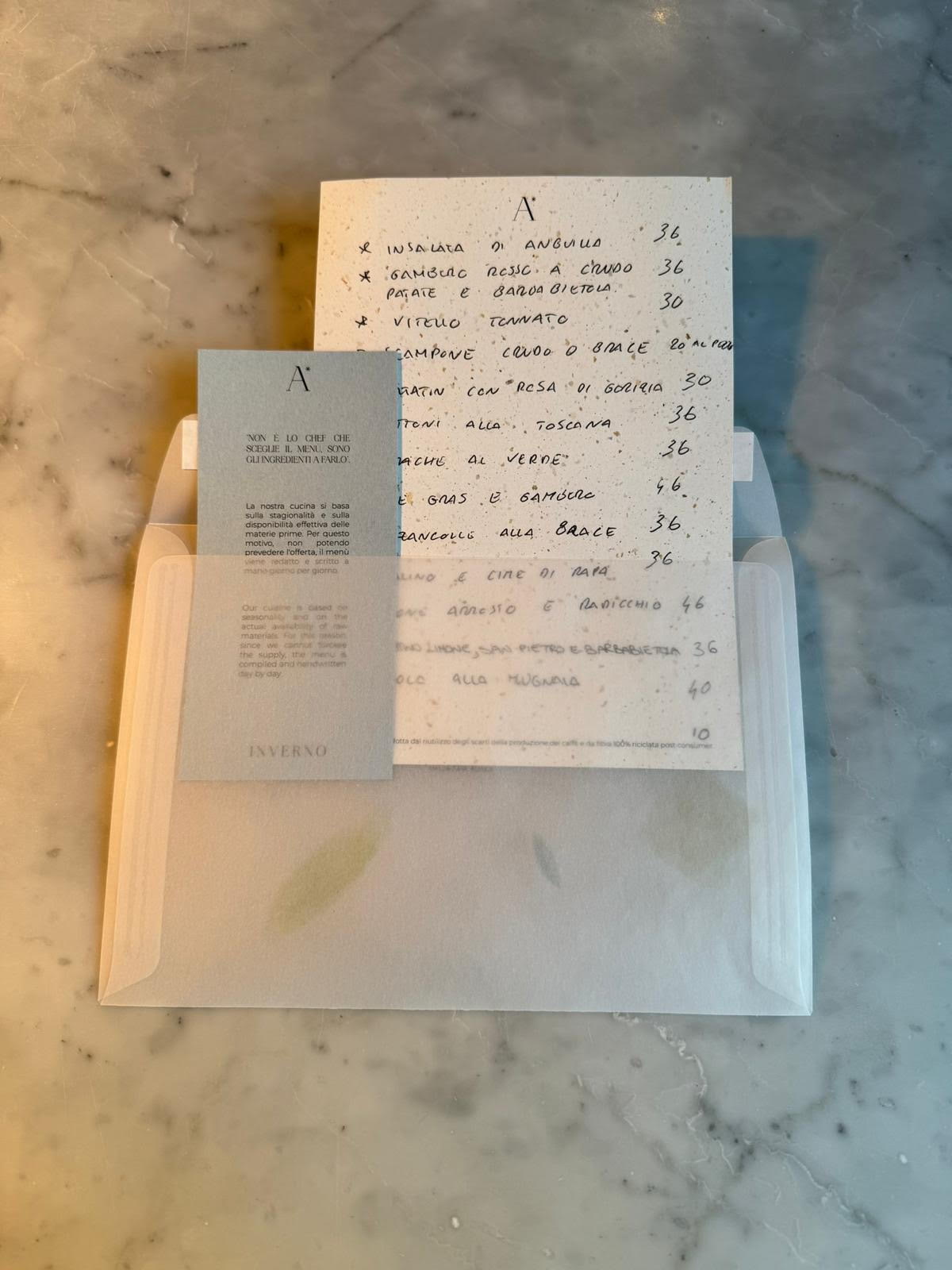

In molti contesti, insomma, il menu non è più solo il manuale di istruzioni del ristorante. Emblematica la “carte blanche” che ispira il lavoro di Luca Natalini di Autem*, concepita quotidianamente su una dispensa dinamica, sempre mutevole, in cui a dettar legge è il mercato. Lo chef stesso non sa, al mattino, cosa cucinerà durante il giorno: «Dopo 20 anni di mestiere mi ero stancato della logica: faccio ricette, scrivo un menu, scelgo i prodotti su un catalogo» spiega Natalini. «Da Autem faccio un pensiero al contrario: quello che trovo lo lavo e lo pulisco, lo lavoro e lo servo». Una cucina così espressa vuole una comunicazione altrettanto diretta, e il menu giornaliero non può che essere scritto a mano, di suo pugno – «con una bella punteggiatura», ci tiene a precisare – su una carta di fibra di caffè ricavata dagli scarti di lavorazione dei chicchi. In meno di un anno dall’apertura, Natalini ne ha già una pila: «Un giorno, ci riempirò una parete», promette.

Il menù di Autem*. Courtesy of Autem*

Tra infinite declinazioni, una sola sembra definitivamente avviata sul viale del tramonto: il menu di cortesia che il maître impettito porgeva alla “signora”, lanciando uno sguardo eloquente al “signore” per dire che sì, a lei era riservato quello senza prezzi. Non sia mai che l’ospite si sentisse a disagio nell’ordinare l’astice alla catalana a 54 euro. O preferisse scegliere l’insalata da 15, con la scusa della dieta. Magari – dio non voglia – per evitarsi l’obbligo di ricambiare uno scontrino salato con un “fuori carta” dopocena, o l’imbarazzo di un diniego.

Dall’abbandono di un’usanza obsoleta si può capire come un semplice menu possa essere sintomatico anche dei cambiamenti sociali. Quello di Daytrip, ristorante informale e bottle shop di Oakland, California, elencati i piatti e, date le indicazioni sulle mance, raccomanda alla clientela «Please refer to our team using they/them pronouns». Tra un’insalata di sedano e una crema di funghi, in carta può arrivare persino l’inclusività.