Più li ascolto e più mi piacciono. Più mi piacciono e più mi spingono a pensare al rapporto col passato. Perché con la loro musica impeccabilmente rétro, con le loro canzoni colorate ed euforiche che sembrano scritte nel 1964 o nel 1974, coi loro dischi seducenti fatti con talento, i Lemon Twigs spingono a pensare che il rock non può andare oltre quel che è stato fatto e che di quella storia gloriosa è rimasta l’estetica. Peggio ancora: che del mondo di oggi il rock può dire ben poco. Che l’unico rifugio rimasto è un sogno meraviglioso, coloratissimo, consolatorio.

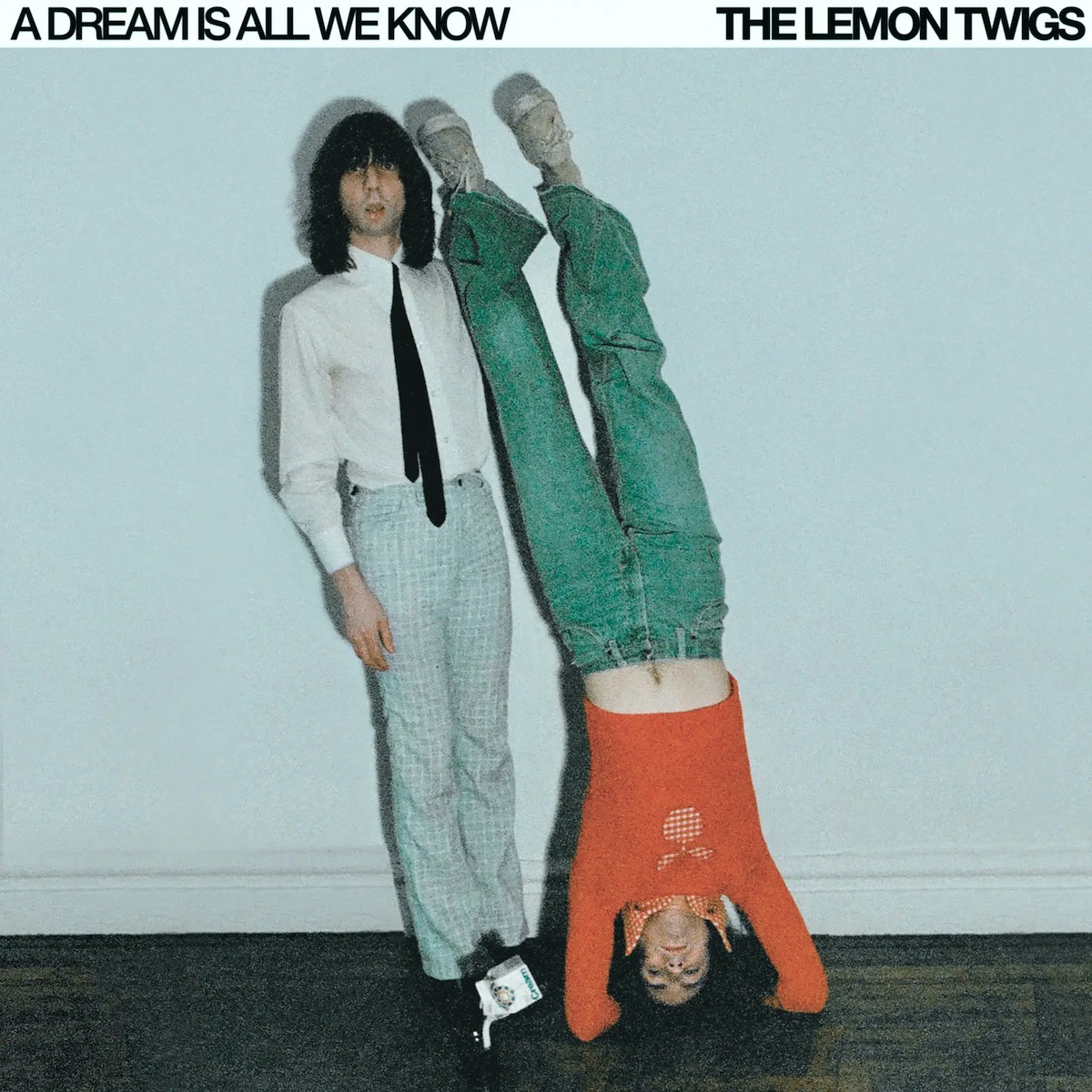

Venerdì scorso i Lemon Twigs hanno pubblicato A Dream Is All We Know, una pillola rossa che ti porta in un posto immaginario dove le spiagge sono assolate, le ragazze indossano minigonne, i sentori di marijuana sono nell’aria, i mangiadischi suonano musica con armonie vocali celestiali. Quel posto è il passato idealizzato. I Twigs gli hanno pure dato un nome, Merseybeach, che rimanda da una parte al fiume Mersey di Liverpool e quindi al Mersey sound di Beatles e affini, e dall’altra alla California dei Beach Boys, alla loro idea utopica di estate infinita. Ci sono echi dei Byrds, dei Big Star, degli Everly Brothers, degli Who, del cosiddetto bubblegum pop e di molte altre cose, tra cui i Wings anni ’70. A Dream Is All We Know sta al crocevia di tutte queste influenze, è il disco che avrebbero potuto fare Brian Wilson e Paul McCartney se cinquant’anni fa avessero deciso di scrivere assieme qualche canzone – senza tutto quel talento d’autori, va detto.

I Lemon Twigs sono in buona sostanza due fratelli, Michael e Brian D’Addario, e quello che segue è un breve recap che potete saltare se già sapete chi sono, se già li amate o li detestate. Vengono da Long Island, sono figli di due musicisti, Ronnie D’Addario e Susan Hall, sono a dir poco precoci, pare avessero una band già alle elementari. Hanno fatto esperienza con tv e cinema sviluppando un lato teatrale piuttosto evidente, curano il look quanto la musica, sono figli dello show biz, che hanno frequentato dal momento in cui hanno realizzato che era più divertente che trovarsi un lavoro dalle 9 alle 5.

Conoscono la musica, la tecnica, ne padroneggiano la storia con facilità invidiabile, non solo per la loro età. Rispetti ai coetanei sono degli alieni. Sembra quasi che un dio del rock capriccioso li abbia prelevati di forza da una vecchia puntata di Top of the Pops e calati nella contemporaneità. Il primo lavoro Do Hollywood è del 2016. È una specie di prog glam impazzito e citazionista, appena un po’ ingenuo nella scrittura e forse anche nella produzione di Jonathan Rado dei Foxygen, altro retromaniaco. Quando iniziano a scriverlo hanno uno 17 e l’altro 15 anni, ma paiono già musicisti navigati. Merito anche dei genitori che li hanno cresciuti a pane e musica dei tempi che furono. Natalie Mering/Weyes Blood che li ha ospitati nel discone Titanic Rising li descrive parlandone con Mojo come uno dolce ed equilibrato (Brian, che oggi ha 27 anni), l’altro matto e parecchio rock’n’roll (Michael, 25). I due a volte discutono di come dev’essere la musica, un po’ più pop, un po’ meno rock, ma trovano sempre la quadra.

E difatti non ne sbagliano una. O forse sì, si mettono in testa di far girare il secondo album Go to School (in copertina loro lo chiamano musical, vabbè) attorno a uno strano concept: uno scimpanzé viene cresciuto come un essere umano. Ci sono tracce biografiche, avendo la scimmia come genitori adottivi dei musicisti/attori, uno interpretato da Todd Rundgren, modello per i D’Addario, l’altro dalla loro vera madre. Quando i fratelli hanno lasciato quella specie di Broadway rock per dirigersi idealmente verso il Sunset Strip è andata meglio. Quattro anni fa è arrivato Songs for the General Public, viaggio esaltante, praticamente perfetto e col pathos che mancava nei mondi di Elton John (loro fan), Todd Rundgren, Paul McCartney, Meat Loaf. C’erano un pezzo credibile nonostante l’ambientazione super vintage che invitava a vivere pensando al futuro e un sacco d’altre canzoni che ti sembrava di conoscere da sempre, e invece…

L’anno scorso è uscito Everything Harmony. Iggy Pop e tanti altri hanno apprezzato, ma i due sembravano un po’ invecchiati o forse solo più quieti, sentimentali e malinconici del solito, un po’ Simon & Garfunkel e un po’ Bee Gees. Tutto molto bello, fatto con la cura che oggi manca a molto rock. Si sentiva però la mancanza dell’irrequietezza giovanile e della spensieratezza contagiosa di altri loro dischi. Le ritroviamo in A Dream Is All We Know ed è una bella notizia. È un disco un po’ d’evasione e un po’ no, nel senso che ti frega col tono spensierato delle musiche e t’immalinconisce con testi e armonie. Come in My Golden Years, lamento prematuro di un giovane che già vede la vita fuggire via velocemente. Oppure in They Don’t Know How to Fall in Place, una love song quasi esistenzialista, musica gioiosa e vitale, testo sull’impossibilità di trovare il proprio posto nel mondo, che è poi un tema chiave del disco. L’esistenzialismo torna nella title track, che ha timbri talmente vecchio stile da risultare allo stesso tempo kitsch ed esaltante. Ma poi, ditemi voi un altro gruppo che può chiedersi “sono nato invano?” con la grazia di una If You and I Are Not Wise.

Non che i testi siano da letterati rock. Il massimo del virtuosismo è il gioco beatlesiano che trasforma “ring goes the bell” in “Ringo’s the bell”. Qui non c’è bisogno di un Dylan o di un Cohen perché i D’Addario hanno tutto il resto, sanno come si compone e quindi sono totalmente fuori contesto nel pop di quest’epoca di canzoni da spillolare su TikTok. Riescono a tenere assieme l’artigianato pre rock’n’roll, quando i 45 giri venivano assemblati in catene di montaggio come il Brill Building, e lo spirito libertario dei gruppi anni ’60, stando lontani dalla matrice blues da cui discende tanto rock che viene sostituita da una vena sentimentale. Producono, mixano, suonano quasi tutto loro, chitarre elettriche, acustiche, 12 corde, mandolino, basso, batteria, tastiere d’ogni tipo. Ci sono giusto Sean Lennon al basso e alla produzione in una love song che fa molto anni ’50, un quartetto d’archi, pochissimi altri musicisti. Il risultato è un disco che coi suoi testi agrodolci e le musiche euforiche, il tono scanzonato e la voglia d’evasione fa sorridere e anche un po’ venire il magone per quello che hai perso e per quello che non vivrai mai.

Ora, c’è revivalista e revivalista. I Greta Van Fleet copiano spudoratamente le atmosfere, i suoni, persino i riverberi dei dischi dei Led Zeppelin. Bravi sono bravi, ma come fai ad amare fino in fondo canzoni di quella che non è tribute band solo per il repertorio autografo? I Måneskin sono diventati uno dei gruppi rock più noti al mondo con un mischione che è derivativo in modo decisamente meno spudorato di quello dei Greta Van Fleet, ma come fai ad amare fino in fondo canzoni prive della magnifica artigianalità, dalla conoscenza della storia del rock, dello spirito da contrarian dei grandi?

I D’Addario sono musicisti di tutt’altra razza, sono a un altro livello. Non sono cosplayer. Dicono di fare le cose per istinto, non per calcolo. E però danno a tratti la sensazione di scorrazzare liberi e incoscienti in una terra di nessuno che sta da qualche parte tra l’omaggio, l’eredità, il falso d’autore e la retromania. Parola quest’ultima che non utilizzano e anzi hanno detto un anno fa a Rolling che manco sanno chi è Simon Reynolds. Ai dibattiti culturali evidentemente preferiscono le chitarre e hanno probabilmente ragione loro che riescono a mettere nelle loro canzonette sia la leggerezza perduta, sia le costruzioni melodico-armoniche che nei ’60 hanno fatto fare un bel passo avanti al pop e che sono andate perdute (armonia, questa sconosciuta). Forse non arrivano a scrivere sinfonie tascabili, ma l’idea è quella lì. Come dice Weyes Blood, che li trova coraggiosi, «cercano di creare grandi canzoni in un mondo in cui si dà per scontato che tutte le grandi canzoni siano già state scritte». Non è un’impresa, è una missione impossibile.

La nostalgia nella musica dei Lemon Twigs è implicita nell’idealizzazione di un’epoca che non hanno vissuto e possono ricostruire a piacere. A Dream Is All We Know contiene un pezzo forte dopo l’altro, lo metti su e ti vien voglia di riascoltare Band on the Run, #1 Record, Pet Sounds, Something/Anything?, Younger Than Yesterday, l’album rosso dei Beatles, cose del genere. Ma è un sogno consolatorio. Dice qualcosa di chi siamo e del mondo in cui viviamo, delle nostre paure e dei nostri demoni, e quel qualcosa è: rifugiamoci in un’epoca più felice. Anzi, con un po’ di fantasia si direbbe che la sottile malinconia che attraversa le loro canzoni, anche quelle più allegre, venga dalla convinzione d’essere nati nell’epoca sbagliata. Camuffati da retro-rocker, mettono in scena le ansie e le paure dei loro coetanei, la sensazione che non ci sia futuro, un sentimento generalizzato oggi. Però poi dicono che l’unico modo per sopravvivere a quest’epoca brutale e mediocre è fantasticarne un’altra, ed è un po’ come arrendersi. Ma è una resa magnifica quella di A Dream Is All We Know.