È un venerdì soleggiato e alla Gjusta Bakery di West Los Angeles c’è un gran movimento. Vicino all’ingresso ci sono pile alte sette metri di sacchi di farina che da lì a poco verrà trasformata in dolci. La sala principale è piena di locals che fanno una pausa nel primo pomeriggio, ma la situazione è più tranquilla nel cortile esterno, dove sotto un tetto improvvisato fatto di teli dorati, ci sono tavoli rustici e grandi piante.

André 3000 entra disinvolto, mi dà un buffetto e scherza sul fatto che abbiamo in comune un nome fantastico. Concordo con lui, poi ci sediamo e iniziamo a conoscerci davanti a un matcha latte. Indossa una giacca mimetica, pantaloni con un’altra fantasia camo e il suo tipico berretto rosso; mi dice di essere stato poco bene, al ritorno dal Giappone, dove di recente con i suoi compagni di band ha tenuto sei concerti strumentali improvvisati al Blue Note di Tokyo. «Sei mai stato in Giappone?». Quando gli rispondo di no, si infervora: «Il Giappone ti farà impazzire. Sto pensando di trasferirmici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, ti fa venire voglia di farla dieci volte meglio. Fanno così tante cose, a livello altissimo».

Il suo disco del 2023, New Blue Sun, è in lizza per un Grammy come album dell’anno, il che, dice, è una piacevole sorpresa a coronamento di un viaggio nel mondo del flauto iniziato per divertimento durante le sue lunghe passeggiate. André, 49 anni, già nel 2019 è stato visto suonare il flauto a Philadelphia e, da allora, le sue imprese da flautista girovago sono diventate virali. L’album, spiega, è nato in modo altrettanto casuale: non lontano da dove siamo seduti ha incontrato il produttore e percussionista Carlos Niño, che l’ha invitato a un concerto tributo ad Alice Coltrane. Col tempo, André, Niño e musicisti come Nate Mercereau, Surya Botofasina e Deantoni Parks hanno iniziato a jammare insieme.

Si appoggia, rilassato, allo schienale della sua sedia, parla con calma, tenendo le mani delicatamente intrecciate, ed è determinato nell’affermare che New Blue Sun non è un «album di flauto»: lui è un flautista che collabora con altri musicisti. Ma si dà anche il caso che sia anche uno dei rapper più stimati di sempre, rappresentando il 50% degli OutKast, cosa che spiega la reazione dei fan al suo nuovo progetto. Da tempo i fan dell’hip hop chiedono a gran voce che lui e Big Boi pubblichino il seguito dell’ultimo album degli OutKast (Idlewild del 2006), oppure che André 3000 incida un album rap da solista. Ma lui non ha fatto né l’una né l’altra cosa e di recente ha fatto arrabbiare un sacco di gente dicendo che, oggigiorno, fare rap gli pare una cosa «non autentica». Anche se ha poi chiarito di essere aperto all’idea di fare un album rap solista, non è comunque questo il modo in cui, al momento, ha scelto di esprimersi.

Oggi ha con sé un drone flute maya, ormai usurato, costruito su commissione dall’artigiano Guillermo Martinez. Mi mostra un foro di intonazione dello strumento, che ha sette anni: si sta rovinando e mi dice che deve farlo riparare. Durante l’intervista, per due volte dei fan si avvicinano al nostro tavolo per ringraziarlo. In entrambe le occasioni lui si dimostra gentile. Una donna gli dice: «Adoro la tua musica. Non vedo l’ora che ne esca altra». «Anch’io», le risponde André.

Cosa ti attrae di più, all’idea di trasferirti in Giappone? È una questione legata all’ispirazione creativa?

È per via della mia età, del punto in cui mi trovo nella vita. Sto cercando di pianificare i miei prossimi 10 anni. Adesso propendo per il Giappone, ma ho valutato altri posti. In questo momento per me è più importante dedicarmi a qualcosa che sia orientato al lungo periodo. Invecchiando, si inizia a pensare all’idea della morte.

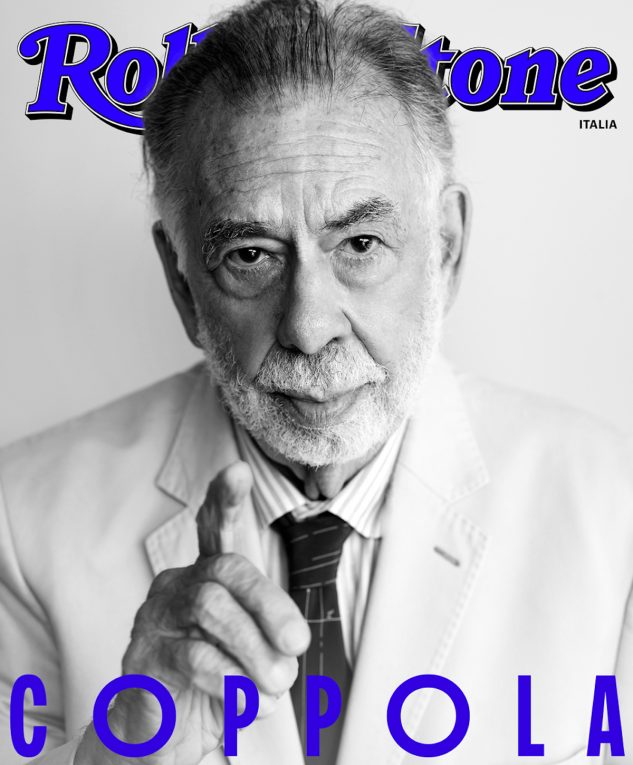

Foto: Ryan Pfluger per Rolling Stone US

In che modo questi pensieri sulla morte influenzano le tue priorità, soprattutto visto che sei un rapper e, purtroppo, vedi tanti coetanei andarsene prematuramente?

È solo qualcosa che accadrà più in là nel tempo. Penso che quasi tutti quelli che rappano inizino a farlo da giovani. Per me è qualcosa di molto simile alla boxe: la maggior parte delle persone non comincia a boxare a 50 anni. Cioè, si può anche fare, ma i veri punti di forza te li dà la gioventù, nel rap. So di essere molto criticato per questa idea e tante persone non sono d’accordo con me. Ma non sto dicendo che c’è un limite d’età: è solo che quello che più mi piace del rap è il riflesso di una determinata età. Alla gente non piace quando lo dico, anche perché adesso ci sono rapper più vecchi che vanno forte. E in effetti io penso sempre che, finché senti qualcosa dentro di te e sei ispirato a farlo, dovresti continuare.

Come credi che gli artisti più avanti con l’età contribuiscano al quadro generale?

È fantastico, perché lanciano un messaggio ai più giovani: «Potrò ancora farlo anche quando sarò invecchiato». Ho avuto questa stessa conversazione con un artista giovane. Gli spiegavo come mi sentivo riguardo all’invecchiare e lui mi ha detto: «Ci stai mostrando cosa fare quando arriveremo a quell’età». Mi ha fatto riflettere. Devo fare attenzione a come ne parlo. Voglio essere sincero, esprimere le mie idee e i miei pensieri al riguardo, ma non voglio risultare negativo o demotivante. Sto tentando di trovare un modo per dire la verità su quello che provo, però allo stesso tempo non voglio scoraggiare nessuno.

Negli ultimi 20 anni hai fatto dei featuring eccezionali. Secondo te, perché non ti riesce di catturare quella magia e trasformarla in un progetto completo tutto tuo?

Non ne ho idea. Se lo sapessi, probabilmente avrei già fatto un album intero. A volte mi dico… certe persone sono artisti solisti, altre sono fatte per stare in gruppi. Per tutta la mia carriera ho lavorato in un gruppo, a eccezione di The Love Below [la metà di André del doppio album degli OutKast del 2003]. The Love Below doveva essere un film: stavo creando la mia colonna sonora per il film, quindi mi sono azzardato a fare un certo tipo di cose. Ma sono stato in un gruppo per gran parte della mia carriera. Traevo linfa da altri. Forse non sono un rapper solista. Ho fatto dei featuring solo quando mi sentivo ispirato da un artista. Sono molti a mandarmi la loro musica. Io me ne nutro e tutto nasce principalmente da una questione di chimica.

Come hanno reagito i tuoi amici e i tuoi colleghi quando hai detto che stavi facendo un album col flauto?

Non gliel’ho detto. Sono solo arrivato e ho detto: «Ehi, sentite questa roba nuova a cui sto lavorando». Il feedback che ho ricevuto è stato positivo, e non solo dagli amici. Ho interpellato dei colleghi, anche più giovani, per avere il loro parere. È stato interessante sentire le opinioni di tutti e vedere le persone che si rilassavano o si addormentavano.

Ho ascoltato il tuo intervento nel podcast di Questlove: lui ha detto che metteva il tuo album per conciliarsi il sonno o per rilassarsi.

Mi fa piacere. Uno dei motivi principali per cui ho pubblicato questo progetto è che stavo cercando di ottenere un sound più lento e pacato, non una cosa forte. Per tutto il tempo in cui abbiamo lavorato all’album e ascoltato i mix, me lo sono goduto come musica di sottofondo.

È una cosa molto bella, anche perché come rapper l’ultima cosa che vorresti è che qualcuno dicesse «la tua musica mi fa dormire».

Già. Ma la cosa divertente è che se domandi alla maggior parte degli artisti hip hop cosa ascoltano, solitamente non è rap. Alcuni dei miei primi testi su Southernplayalistic (il debutto degli OutKast del 1994) li ho scritti su basi R&B e poi li ho adattati a dei beat rap. Molte volte quello che ci colpisce è un feeling. I rapper dicono di ascoltare certi artisti R&B o jazz. Io non me ne vado in giro sentendo rap a tutto volume come facevo un tempo. A volte mi capita di trovare qualcosa che mi colpisce e di solito si tratta di ragazzi giovani, di Future o cose del genere. Mi piace la roba scombinata di quel tipo.

Future è più vecchio della maggior parte dei nuovi artisti. Ma lavora con produttori giovani. È una questione di suono. E lui lo sa bene. Future viene dal Dungeon (il famoso studio di Atlanta del produttore Rico Wade, dove gli OutKast hanno lavorato negli anni ’90), ma i suoi beat non li creano gli Organized Noize. Credo che Future avrebbe avuto una carriera diversa, se fosse stato prodotto da loro. Non sarebbe stata una carriera brutta, ma…

Diversa.

Sì, e credo che lo stile dei produttori giovani che gli propongono ritmi nuovi su cui lavorare lo renda diverso. Rappare invecchiando, per me, è un po’ come portare a un picnic il tuo zio preferito. Lo vedi che si mette a ballare una canzone in una certa maniera, ma i ragazzi giovani lo fanno in modo completamente diverso, perché il loro ritmo è differente. Sono cresciuti al suono di ritmi completamente diversi. Di solito si può stabilire l’età un rapper dai suoi ritmi, così come lo si può fare per un ballerino a seconda di come balla. È la stessa cosa.

Verissimo.

Puoi essere più vecchio e imparare i nuovi balli se sei portato, ma i ritmi indicano l’età delle persone. Ho sentito dire: «Questo artista del passato è tornato e ha fatto una cosa innovativa». È merito dei produttori giovani. Per esempio: quando eravamo bambini, Tina Turner aveva 50 anni e faceva canzoni che passavano ancora in radio. Se avesse continuato a fare la roba alla Ike e Tina, probabilmente non l’avremmo mai sentita nominare. Ma ha trovato dei nuovi produttori giovani che l’hanno indirizzata in un certo modo. Anche di Santana la gente diceva: «Santana è un artista classico». È tornato e ha fatto un assolo su una canzone di un giovane.

Hai detto che il tuo percorso con il flauto e l’incontro con i tuoi compagni di band sono stati dettati dal destino. Pensi che il destino determinerà anche l’arrivo di un tuo album rap da solista?

Sì. Esatto. Penso che frequentare dei rapper mi aiuterebbe a fare un album rap. Quando mi sono trasferito in California, non stavo scrivendo nulla. Ho parlato con Kendrick. Abbiamo chiacchierato, ascoltato dei beat. Idem con Drake. Potrebbero restare sorpresi sentendomelo dire, ma da rapper, a un certo punto, ho pensato: «Cavolo, sarebbe bello passare del tempo con loro per ritrovare l’energia per rappare». Perché quando qualcuno lo fa in modo così continuativo come loro, deve pur esserci qualcosa che si può assorbire. Fanno quattro, cinque canzoni al giorno e io penso: «Cosa?». Io non vado nemmeno più in studio. Non tocco la mia drum machine da secoli. Solo adesso sto tornando a produrre canzoni. E grazie ai viaggi per portare in giro New Blue Sun sto comprando strumenti nuovi in ogni città in cui passo e poi li porto sul palco, come un dilettante.

Come ti relazioni con l’ecosistema di musicisti che operano nell’ambito che stai esplorando ora?

Con grandissimo rispetto. Suoniamo in molti festival jazz, con artisti di livello altissimo. Sono quasi sempre intimidito in queste situazioni, perché so chi sono loro. Hanno passato anni a studiare scale e cambi, mentre io non so nulla di tutto ciò. Ho notato che tutti seguono lo spettacolo dal backstage. E quello che hanno da dire è molto stimolante: sono felice che anche noi stiamo dando il nostro contributo. Alcuni dei migliori fra loro hanno detto: «Ragazzi, è stato davvero fantastico e così libero che mi ha fatto venire voglia di salire lassù con voi». È una cosa speciale da sentire, perché ci capiscono. Abbiamo ricevuto più manifestazioni affetto che ostilità, in queste situazioni. E l’affetto vero si percepisce dai commenti e da ciò che dicono. Ad esempio, capita che prendano in disparte il mio tastierista e gli chiedano: «Ok adesso sii sincero, amico. L’avete provato, vero?». E lui risponde: «No». (Ride) E parliamo di musicisti molto famosi. Ma a volte riceviamo anche delle recensioni terribili. Adesso mi arrivano messaggi da musicisti del tipo: «Ehi, amico, fammi sapere. Voglio suonare con voi». Eravamo a Philadelphia e c’era Marshall Allen: ha 100 anni ed è il componente più longevo della Sun Ra Arkestra. Quando si è unito a noi, al sassofono… ha significato molto per me.

Tu ora suoni il flauto, ma pensi che potresti dedicarti a un altro strumento con la stessa dedizione?

Sicuro. Facciamo le prove in ogni città in cui andiamo, dentro e fuori dal Paese, e poi andiamo nei negozi di antiquariato, nei mercatini delle pulci, nei negozi di musica a comprare strumenti di ogni tipo. E io li suono. È una vera e propria scoperta sonora. L’ho fatto per tutto questo tempo ed è la forma più libera di esplorazione. Ad esempio, in Hey Ya!, si sentono alcuni dei primi accordi di chitarra che ho imparato. Continuavo a ripeterli. Idem per Ms. Jackson. Io non so dirti che accordi sto suonando. Un musicista che ha studiato lo sa. Ma appoggio le dita e dico: «Oh, mi piace». È sempre stato così: gioco con gli strumenti e vedo cosa riesco a tirarne fuori. La scoperta è importante tanto quanto il processo di registrazione e di masterizzazione. È qualcosa di irripetibile, perché non è possibile fingere di fare qualcosa per la prima volta. Penso che padroneggiare qualcosa come artista sia una cosa fantastica, ma dipende da ciò che cerchi di fare e dire. Picasso era un maestro, ma la sua citazione più famosa è qualcosa del tipo: «Stiamo tutti cercando di capire come tornare a essere bambini». Che apertura mentale. Io penso che una volta che raggiungi quella condizione, devi continuare in quel modo. Perché a volte il procedimento di masterizzazione può diventare noioso. Preferisco essere un dilettante interessante piuttosto che un maestro noioso.

Foto: Ryan Pfluger per Rolling Stone US

Quali sono i tuoi ricordi più belli legati al fare musica con la Dungeon Family?

Essere tutti insieme e al verde. Creare un mondo tutto nostro e poi mostrarlo al mondo esterno. Da giovane per me, che sono figlio unico, far parte di un gruppo così legato, era una cosa speciale. Tutto ciò che faccio ora lo posso ricondurre ai miei inizi con la Dungeon Family. Tutte le persone che avevo intorno mi sostenevano. Mi hanno insegnato a spingermi oltre.

Rico Wade è mancato ad aprile del 2024. Che cosa ci ha lasciato?

A volte, quando si pensa all’importanza di una persona, l’unica cosa da fare è provare a non considerarla e domandarsi: «Cosa sarebbe la musica, senza?». Non solo la musica di Atlanta, non solo gli OutKast. Cosa sarebbe la musica senza un Rico Wade che ci ha insegnato tanto, che ha spinto i Goodie Mob e le TLC? Molte cose sarebbero diverse: non migliori o peggiori, ma la situazione non sarebbe quella di adesso e lo so per certo.

Tu e Big Boi facevate la preghiera del bravo rapper ogni sera, quando eravate esordienti. Come vi siete sentiti dopo il successo commerciale, quando non siete più stati considerati solo dei buoni rapper, ma tra i più grandi e i migliori?

Non me ne sono reso conto finché non mi sono fermato e mi sono preso una pausa. Quando sei in ballo, sei solo concentrato. Ma penso che la gente lo dica solo adesso. Ho una nipotina di quattro anni ed è abbastanza grande per andare su YouTube e vedere tutte le cose degli OutKast. L’altro giorno mi ha mandato un vocale che diceva: «Zio André, ho visto dei video su Instagram e YouTube! Ce n’erano un sacco!». (Ride) Io ho pensato: «Quindi crede che io sia una star di YouTube che ha fatto un mucchio di video?». Questa cosa mi ha fatto ripensare al passato e ho realizzato: «Abbiamo fatto tantissime cose».

Poi l’altro giorno ho fatto un’intervista con LeBron per The Shop e si parlava di un pezzo rap che ho inciso tanto tempo fa. Me n’ero dimenticato, così ho voluto risentirlo e l’ho cercato su YouTube. Per cinque ore, mi sono addentrato nei meandri di tutto il nostro materiale. È incredibile riascoltarsi dai 18 anni a oggi. Sto capendo solo ora l’importanza di ciò che mi è successo.

Cosa ti piace di più fare con il tuo amico Big Boi?

Prenderci in giro. Ridere. Ad Atlanta, la cultura del prendersi per il culo regna sovrana. Se sei cresciuto lì, di sicuro ti hanno sfottuto e tu l’hai fatto ad altre persone. È un modo per divertirsi, ti fortifica. Ti fa notare cose di te stesso e delle altre persone. È qualcosa che ora puoi vedere su Instagram: la gente nei commenti scherza e dice cose divertenti sugli altri. Noi abbiamo le nostre battute speciali che capiamo solo noi. Ci prendiamo in giro a vicenda e sfottiamo le altre persone.

Quando fai una lunga passeggiata, cosa ti piace di più?

È un’ottima cosa se devi pensare a come risolvere un problema. E credo che sia anche un buon modo per comporre. Cammini, crei, ascolti un beat a lungo. Di solito cammino da qui fino a Santa Monica e poi ritorno: sono circa otto o nove chilometri. È un bel momento per pensare a ciò che devi fare nel corso della giornata. Ed è anche un buon esercizio fisico.

Componi i versi nella tua testa?

Sì. Non scrivo necessariamente. So che c’è questa cosa per cui alcuni rapper dicono: «Io non scrivo». Non so come funzioni per loro, ma per me è come costruire una casa da zero. Si parte da un punto, si gettano le fondamenta e si continua a lavorarci finché non sono a posto. E poi, man mano che passi ai piani superiori, ripeti tutto, ma sempre partendo dalle fondamenta. Arrivando al 50° piano, hai ripetuto tutto 49 volte, quindi hai già tutto in testa, quando giungi alla fine.

Quali sono le somiglianze e le differenze tra un duo hip hop e una band?

Nell’hip hop, il lavoro è praticamente terminato quando pubblichi un album. La gente poi impara i ritornelli, i testi. In questa situazione, invece, bisogna sempre ascoltare ogni secondo, perché non sai mai cosa sta per accadere. È l’esatto contrario dell’hip hop, a meno che tu non faccia freestyle.

Vorrei tornare su una cosa che hai detto prima. Come hanno reagito Drake e Kendrick quando hai detto che ti sarebbe piaciuto passare del tempo con loro?

L’ho solo pensato. Mi sono detto: «Cavolo, sarebbe un buon esercizio frequentarli». A volte le canzoni nascono così. Non gliel’ho mai confidato, ma mi hanno ispirato moltissimo. Frequentare un certo ambiente può stimolarti, è diverso dall’approccio più casuale che ho io adesso. Raramente scrivo dei versi, ma metto nero su bianco i miei pensieri. E, come è ovvio, a volte ci può essere qualche parola in rima. La gente mi manda dei beat in continuazione. Quindi ci provo.

Tieni un diario?

No, annoto solo i pensieri che mi sembrano interessanti. A volte è musica. A volte sono cose che potrebbero tradursi in arte visiva. Altre possono essere titoli per qualcosa che sto cercando di fare. È quasi un modo per accumulare idee, perché tornano sempre utili.

Stai creando un marchio di abbigliamento da lavoro che si chiama From Now on They Will Have No Choice But to Call Us the Ants (D’ora in poi non avranno altra scelta che chiamarci formiche, ndt). Da dove arriva il nome?

Dall’ammirazione per le formiche. Guardo molto YouTube: lo chiamo «andare all’università di YouTube». È una cosa che ti prende. Qualche anno fa mi sono appassionato alle formiche. Ogni documentario che riuscivo a trovare sulle formiche mi interessava per scoprire qualcosa su di loro e su ciò che pensavo che gli esseri umani potessero imparare da loro.

So che possono trasportare pesi di molte volte superiori al loro. Ci sono altre curiosità sulle formiche?

I segnali che si inviano. E poi esistono anche le formiche pigre. Proprio come certi tizi di colore. Ce ne sono alcune che non hanno voglia di fare niente (ride). Ma quando, in un formicaio, scoprono che non fai un cazzo, ti buttano fuori. Le formiche spaccano.

Hai dei propositi per il 2025?

Capire dove andrò a vivere l’anno prossimo. Penso che sia arrivato il momento di trasferirmi, ma non so dove. Penso che inizierò ad andare in giro per vari luoghi e a testarli, restandoci per un mese o due. Il Giappone, al momento, è in cima alla lista. Amsterdam è un altro posto. Anche Città del Messico. E Seattle, negli Stati Uniti… ma credo di voler vivere all’estero.

Cosa ti ha spinto a mettere la bandiera sulla copertina di Stankonia?

Ho disegnato quella bandiera e l’abbiamo fatta realizzare. Mi sono ispirato a varie immagini tipiche americane e poi l’hanno usata anche molte band, come gli MC5, Sly Stone in There’s a Riot Goin’ On e i Parliament/Funkadelic. Volevo trovare un modo per mostrare la bandiera, ma dicendo qualcosa di diverso. Rappresentarla in bianco e nero significava eliminare il colore: esprimeva il modo in cui percepivo l’America in quel momento. Come se ci fossimo persi.

Che rapporto hai con la spiritualità?

Credo che ci sia qualcosa di più elevato che determina ciò che facciamo. Non sono una persona religiosa, anche se sono cresciuto in una famiglia che lo era. Ho molte domande e dubbi sulla religione così come la conosciamo. Ma apprezzo le cose che la religione ha ispirato. Penso, però, che buona parte di essa sia una creazione dell’uomo. Mente io sto cercando di capire come funzionano le cose e come arrivare alla loro essenza, aggirando il lato umano.

Qual è l’insegnamento più grande che hai tratto dalla paternità?

Che esserci sempre, ogni giorno, è importante: costruire questo tipo di rapporto è fondamentale. E ho capito che, anche a 49 anni, mi sfuggono ancora tante cose. Sto ancora imparando, quindi la cosa migliore che posso dire a mio figlio è che… credo che molte volte i genitori, dovendo proteggerli, sbaglino nel tentativo di mostrare una versione perfetta di se stessi, e diventino troppo duri con i figli, fino a rendere difficile per loro sentirsi all’altezza. Una delle lezioni più importanti che mia madre mi ha insegnato, quando avevo 35 anni, è stata che, sì, le difficoltà arriveranno, ci saranno dei problemi, ma li supereremo e che stiamo tutti cercando di capire come funziona la vita. Abbiamo una lunga strada da percorrere, come esseri umani. Se ci guardiamo intorno, abbiamo inventato un sacco di cose fantastiche, ma devi pensare che nel 1700 probabilmente pensavano la stessa cosa.

È la famosa questione del meglio di così non può andare.

È proprio questo che intendo. Negli anni ’60 si diceva: «Questo è il futuro». Ma adesso noi diciamo: «No, questo è il futuro. Stiamo per entrare nell’era dei computer quantistici. Abbiamo l’AI». Tra 100 anni chissà cosa diranno… mi sembra quasi che sia in corso un esperimento sugli esseri umani e ogni giorno capiamo cosa è reale e cosa non lo è. Oppure che cose che credevamo importanti non lo sono, necessariamente. Io non ci sarò più, ma immagino che tra qualche centinaio di anni guarderanno a tutte le cose che facevamo. E rideranno di qualcosa che stiamo facendo adesso. «Aspetta, cosa facevano?» (ride). E magari è qualcosa che ora noi pensiamo sia perfettamente giusto.

Foto: Ryan Pfluger per Rolling Stone US

Pensi di riprendere a recitare?

Sempre. E ricevo ancora dei copioni. Mi concentro più sui miei progetti, ma sì, ci penso sempre. Se mi verrà proposto qualcosa di buono e a cui sentirò di poter contribuire, mi ci butterò. Ho anche delle idee.

Si tratta di qualche genere particolare di film?

Commedie e thriller. Sono fan soprattutto di questi due generi. Mi piacciono anche certi horror, ma preferisco i thriller.

Come ti poni nei confronti dell’ipotesi di nuova musica degli OutKast?

Forse 10 o 15 anni fa pensavo che sarebbe uscito un altro album degli OutKast. Non posso prevedere il futuro, ma posso dire che ora siamo più lontani che mai da una cosa del genere. Penso che sia una questione di chimica. Dobbiamo avere voglia di farlo. Per me è difficile fare rap, punto e basta. E sono dell’idea che, a volte, è meglio lasciare le cose come stanno. Gli OutKast hanno rappresentato un bellissimo momento della mia vita, e la chimica che avevamo raggiunto a un certo punto era innegabile. Credo che il pubblico, a volte, pensi che una cosa dovrebbe durare per sempre, ma io non sono di quest’idea. Per qualsiasi tipo di forma d’arte, penso proprio che sia il contrario e probabilmente non dovrebbe durare per sempre. Non è un prodotto. Certo, alla fine abbiamo dato al pubblico un prodotto, ma a renderlo tale è stato un certo periodo della vita di entrambi. Non è come la Coca Cola, che ha una ricetta e basta premere un pulsante per riprodurla. Credo che il pubblico la pensi così, ma non posso biasimarlo per questo: la gente non sa mai cosa serve per ottenere ciò che riceve.

Saresti disposto a fare un tour d’addio?

No, ne dubito. Abbiamo fatto un tour nel 2014 e io già a 25 anni sapevo che, arrivato a una certa età, non avrei più voluto stare su un palco a fare quelle canzoni. Richiedono una certa energia. Onestamente, non sono un grande fan della nostalgia. Non mi guardo indietro e basta. Sono grato per tutto quello che è successo, ma è stato solo un periodo. Per me è così. È stato un periodo fantastico e vi avrei voluti tutti lì con noi.

Cosa ne pensi dei desideri dei fan? Adorano i tuoi pezzi e ne vogliono di più, ma tu fai quello che ti pare.

Sì, a volte non capiscono, ma lo comprendo perfettamente. Non biasimo i fan che vogliono quello che già conoscono. So che, per il resto della mia vita, la gente dirà: «Fate ancora un album degli OutKast». Io cerco di mettermi nei panni degli altri, ma chiedo anche: «Se non abbiamo fatto un disco degli OutKast in 20 anni, pensi davvero che succederà adesso?». Anche quando è uscito New Blue Sun, la gente ha detto: «Questo è il suo primo album da solista dopo 17 anni». Ma se una persona non ti ha dato un album solista in 17 anni, davvero credi che succederà? Non so, forse sono io a ragionare in modo diverso. Ma se fossi in voi non me ne starei lì seduto ad aspettare che accada.

Dove ti trovavi quando hai saputo della nomination al Grammy?

Eravamo in Virginia, a Richmond mi pare. Mi ero appena svegliato e il mio manager mi ha chiamato: «Ehi, siete in nomination ai Grammy». Mi aspettavo che saremmo stati in lizza nella categoria alternative jazz, perché la gente definisce il nostro disco un album jazz. Sono rimasto spiazzato, quando mi hanno detto che era per la categoria album dell’anno. Ho dovuto fare una bella passeggiata.

Cosa farai, in caso di vittoria?

Sto cercando di non pensarci. So bene che la gente dice sempre banalità di questo tipo, ma sono felice per la nomination. Più di ogni altra cosa. Devi capire che siamo nella stessa categoria di Beyoncé, Billie Eilish e tutti questi album molto popolari… e lì in mezzo c’è il nostro disco senza testi, senza voce. Abbiamo già vinto, per quanto ci riguarda. Non abbiamo vinto il premio vero e proprio, ma abbiamo vinto perché ora la gente proverà ad ascoltare il disco. E questo era il mio obiettivo, dopo averlo registrato e pubblicato. Era il mio unico scopo. Spero anche che ci facciano esibire ai Grammy. Sarebbe fantastico.

Da Rolling Stone US.