«Ho sentito la mia anima aperta al canto», dice PJ Harvey a un certo punto di A Dog Called Money, il documentario che racconta la lavorazione del suo ultimo album, l’antigovernativo per eccellenza The Hope Six Demolition Project, Anno Domini 2016. Quando lo dice è sera, e lei è in viaggio tra le montagne di un Afghanistan distrutto dalla guerra, perso nei rituali liturgici degli abitanti. Ed ecco, in quella frase c’è tutto il senso di questo making of di un’ora e mezza: al di là della fissa per il reportage e il sociale, la vera protagonista è l’ispirazione, i suoi meccanismi come irrazionale chiamata “alle armi” di fronte agli stimoli, in questo caso figli di una visita agli angoli dimenticati del pianeta. O meglio: la vera protagonista, qui, è proprio la mente dell’artista inglese, padrona di un processo creativo che è stato un evento a sé stante, con una propria letteratura dietro, e di cui finora avevamo visto, sì, il risultato finale, ma a malapena le tappe intermedie.

I pezzi del disco in questione, infatti, sono stati scritti fra il 2011 e il 2014 durante una serie di viaggi fatti insieme all’amico Seamus Murphy, fotografo e filmmaker che adesso dirige questo documentario – in streaming da ieri sulla nuova piattaforma Wanted Zone – e che già all’epoca aveva collaborato con PJ a un libro di poesie (The Hollow of the Hand) che raccontava quell’esperienza, mettendo i propri scatti accanto ai versi di lei. Quindi le mete: l’Afghanistan – appunto – della guerra, dei soldati che permeano la quotidianità di una società sconvolta; il Kosovo della miseria, che fatica a lasciarsi alle spalle i 12mila morti del conflitto dei ’90; e persino Washington DC, non alla Casa Bianca ma pochi chilometri più a Sud, nei ghetti del paradosso (come Anacostia), dove la mortalità è altissima. Con delle costanti: la povertà, l’infanzia rubata, le ferite difficili da curare e il rapporto col divino.

Ed è su queste coordinate, allora, che PJ medita, scrive poesie e infine compone i brani di The Hope Six Demolition Project, come fossero una sorta di diario di viaggio alt-rock adulto e spigoloso, su un’umanità a contatto quotidiano con l’orrore. Per quanto, dicevamo, la regia – al contrario di quanto ci si sarebbe potuti aspettare – lasci spazio ridotto all’aspetto documentaristico delle realtà incontrate, focalizzandosi piuttosto sulle riflessioni dell’artista e sul processo creativo in sé, su come (per esempio) la visione di una Kabul militarizzata abbia stimolato la nascita di quel palazzo in fiamme che è The Ministry of Social Affairs, coi sax inferociti a contrappunto e un testo iper-descrittivo che non fa sconti. E non risponde neanche, la regia, all’accusa per cui Harvey, per comprendere le difficoltà di certe realtà, si sia invece concessa un viaggio “da occidentale”, con tutti i comfort – ed è un contrasto in parte raccontato da lei stessa nell’epica chiusura di Dollar, Dollar, dove i bambini poveri formano una coda dietro la sua automobile chiedendole “dollari”.

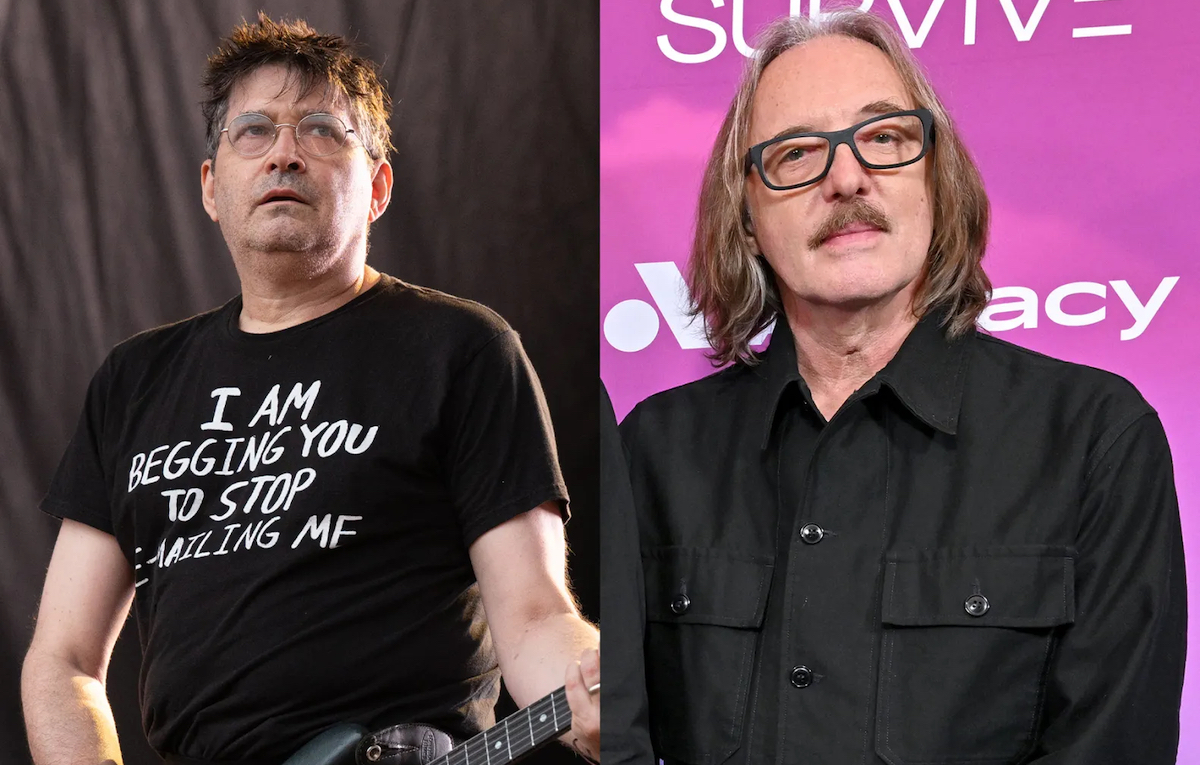

Poco importa, pare dire A Dog Called Money: i pezzi del disco sono già una testimonianza sufficiente dell’ispirazione politica e sociale dietro il progetto; e quello che conta, dicevamo, è il processo creativo. Un processo che è continuato a essere un’opera d’arte a sé anche una volta tornati a Londra, perché per le registrazioni è stato fatto costruire, nella Somerset House, uno studio-istallazione aperto al pubblico, dove i fan hanno potuto assistere alle sessioni divisi dall’artista solo dalla vetrata che li oscurava, in una sorta di installazione di cinque settimane chiamata Recording on Progress. Appunto: quello che hanno visto loro, e cioè PJ e i musicisti di sempre (tra cui John Parish) mettere ordine fra gli appunti del viaggio e dare forma alle varie The Wheel e River Anacostia, adesso è arrivato anche noi.

Alla fine, però, l’aspetto più interessante del documentario è come le esperienze di viaggio siano state tradotte in canzoni una volta in studio. In questo senso, Murphy mescola bene i due piani – incontri (tanti) e riflessioni da una parte, “tecnica” dall’altra – in una linea narrativa che procede a zigzag, alternando le immagini (comunque forti) del Kosovo dei profughi e delle fogne a cielo aperto dell’Afghanistan alle esecuzioni vere e proprie, senza spiegazioni esplicite. I bambini che giocano fra le rovine, per esempio, fanno da sfondo al requiem di I’ll Be Waiting, mentre la scena di una giostra che sopravvive nel disastro apre alle riflessioni della stessa The Wheel e il progetto di riqualifica delle aree povere di Washington, la città del potere e dei colletti bianchi che «girano in trench», con le sue contraddizioni e le testimonianze dal ghetto, entra a gamba tesa in The Community of Hope. Va così: gli spunti si alternano, si sovrappongono senza rigida schematicità; e le musiche (da nevrosi) e i testi – spesso iper-descrittivi e altre volte astratti, fra invocazioni a Dio e denunce – diventano lo specchio di esperienze sedimentate, poesie appena abbozzate, sensazioni.

È chiaro: come documentario in sé, che sia un reportage sull’Afghanistan in guerra o sui paradossi di Washington, il progetto non ha troppo da dire perché non approfondisce, tantomeno non funziona al massimo come opera “strettamente” musicale, con PJ e soci ad armeggiare strumenti, improvvisare jam e abbozzare melodie. Certo, considerando il livello delle idee e il risultato finale (The Hope Six Demolition Project, manco a dirlo, è uno dei suoi dischi più ispirati e incazzati e disperati) queste session sono comunque oro. Ma la vera forza di A Dog Called Money è nel racconto di come il piano tecnico e quello dell’ispirazione pura, irrazionale si integrino nella mente di un artista: il modo in cui ragiona e si lascia trasportare, la sensibilità che racchiude. E come, soprattutto, si dipani fra riflessioni, appunti e registrazioni, fino alla nascita di un album impegnato, politico, che rielabora il mondo degli ultimi in chiave drammatica, prima ancora che critica. Il tutto come a dirci: eccolo, questo è il processo creativo di Harvey. Ed è bello esserne ospiti, anche solo per un’ora e mezza.