Come da noi è considerato “giovane regista” uno o una che arriva ai 46 anni, forse anche qualcuno in più, così c’è grande confusione sull’aggettivo “indipendente” applicato al cinema (e in generale: si dice indipendente chi ancora vive, sempre a 46 anni, con la paghetta dei genitori). Con conseguente confusione di chi di cinema scrive, che applica “indipendente” a caso, come se fosse un genere, o un vezzo del regista, o una sensazione del recensore.

Altrove, lo sappiamo, è un’altra storia. Gli americani saranno anche scemi su molti fronti (sempre di più), ma certo hanno saputo sistematizzare il cinema come nessuno. Dunque i film indipendenti – non è difficile, basta Wikipedia – sono quelli che non sono prodotti dagli Studios, che pretendono il director’s cut, che, semplificando molto, costano poco (qui in realtà un po’ di confusione c’è: c’è chi sostiene che, per essere definito indipendente, un film debba costare meno di 20-25 milioni – da qualche parte ho letto addirittura meno di 22,5 milioni precisi – e da noi sarebbe già kolossal; altri dicono che il budget non conta, purché ci sia libertà creativa).

Il cinema indipendente americano, come tutto, è diventato negli anni parodia di sé stesso. Dire oggi “è un film da Sundance” spesso è un modo per prendere per il culo produzioni che sembrano fatte con un generatore automatico (o oggi meglio dire con l’AI) di littlemisssunshinismi assortiti. Però il sistema regge, continua ad alimentare un sano ricambio degli autori, fa vincere Oscar alle produzioni lowissimo-budget, eccetera.

E, come tutte le industrie funzionanti, celebra sé stesso. Anche il cinema indipendente ha il suo premio, gli Independent Spirit Awards, e lì ancora si scovano tesori. Quest’anno il John Cassavetes Award (esiste premio con un nome più bello?), cioè la statuetta assegnata ai film che sono costati meno di 1 milione di dollari (altro che 22,5!), l’ha vinto Fremont, che finalmente arriva nelle nostre sale, il 27 giugno.

Fremont è il perfetto esempio, sulla carta, di film indipendentissimo. Budget, appunto, risicatissimo. Passaggio prima al Sundance e poi al SXSW, che è il nuovo Sundance, quello della generazione di gente-che-piace che si avvia con indosso la maglietta di A24. È girato in 4:3 e in bianco e nero, che appena cominci vuoi urlare e chiedere indietro i soldi del biglietto, e invece poi capisci che è quella la sua natura, ed è una natura personalissima. L’ha diretto un regista anglo-iraniano, Babak Jalali, che s’è fatto le ossa nei festival europei prima di arrivare negli Stati Uniti.

Però c’è arrivato con una storia che, si sente, gli corrisponde molto. Anche Donya (prodigiosa Anaita Wali Zada, al primo film) è un’immigrata afgana arrivata a Fremont, California. Si mette a lavorare in una fabbrica di biscotti della fortuna (deliziosamente bastardi i datori di lavoro cinesi). Sa l’inglese perché lavorava come interprete per l’esercito americano in Afghanistan. Soffre di insonnia. Va in terapia, ma non serve a molto. Non crede nel Sogno Americano, e non ci crede nemmeno il film.

Ecco, forse qui sta l’unicità preziosa di Fremont: per non far diventare il cinema indipendente americano la parodia di sé stesso, bisogna farlo con gli occhi di chi viene da fuori. Jalali ha scritto il film con Carolina Cavalli, un nostro tesoro nazionale. Lui ha montato Amanda, l’opera prima di lei che, dopo Venezia 2022, ha girato il mondo. Sean Baker, recente vincitore della Palma d’oro a Cannes e una specie di idolo laico per tutti i wannabe autori indie, qualche settimana fa ha postato una story su Instagram in cui esprimeva il suo apprezzamento proprio per Amanda.

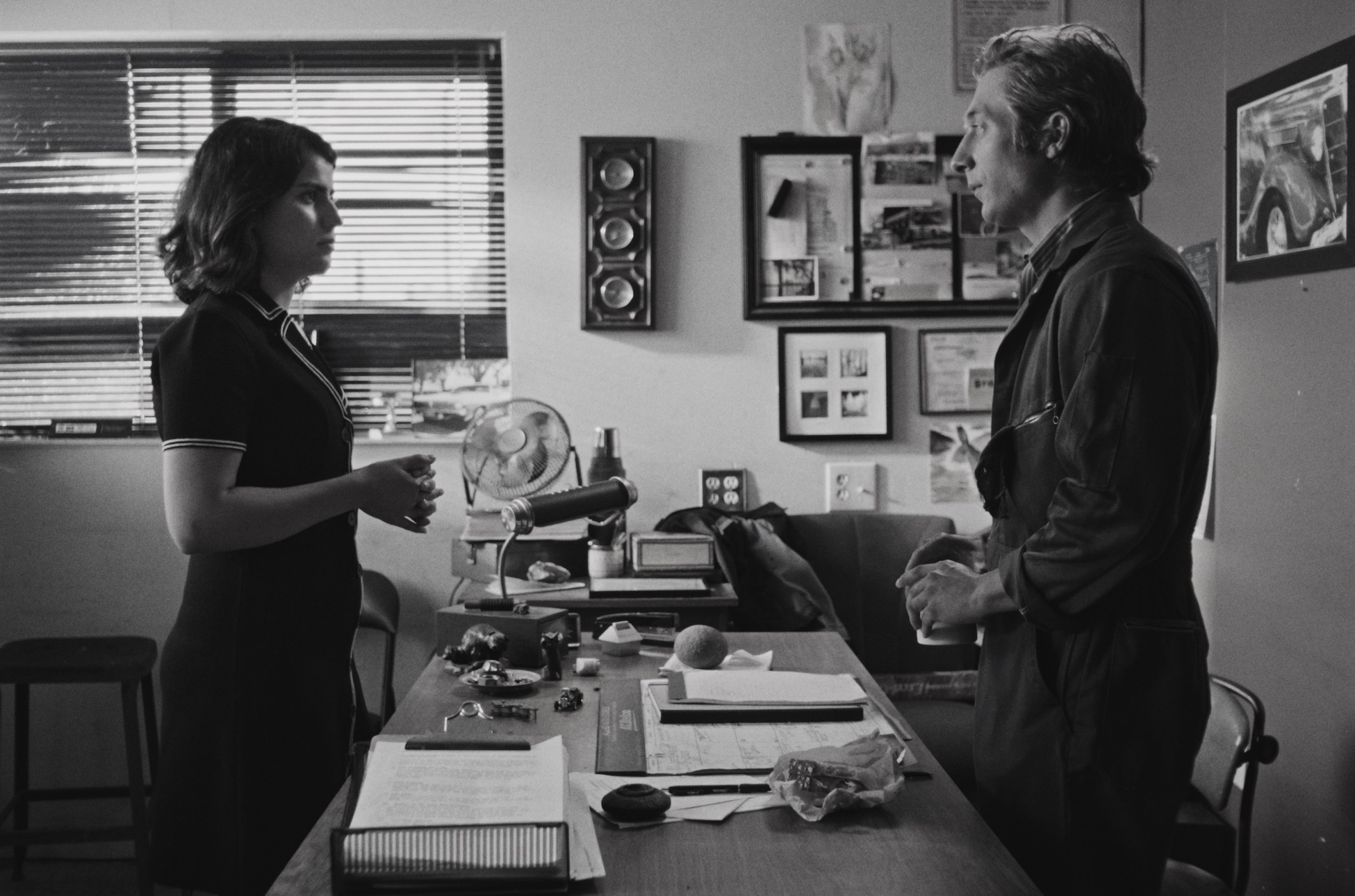

Anaita Wali Zada e Jeremy Allen White in una scena del film. Foto: Wanted Cinema

Jalali e Cavalli sembrano incontrare Donya come la incontriamo noi, per caso. E però poi la portano dentro questa storia tra Kafka (scusate), il primo Wes Anderson (molti l’hanno visto anche in Amanda), e sì, pure Cassavetes, nel bianco e nero jazzistico e nell’apparente impromptu dei movimenti di macchina, degli sviluppi narrativi, degli incontri fra i personaggi. Verso la fine spunta, in un ruolo molto bello e tutto in sottrazione rispetto a quello che fa di solito, Jeremy Allen White, cioè Mister The Bear, e oggi star più indie di lui non c’è (apparentemente indie: The Bear è Hulu, dunque Disney; lo dicevo che c’è confusione). Ma quello in Fremont sembra un passaggio altrettanto naturale, non una strizzata d’occhio al nuovo panorama audiovisivo-cool.

“Una nave nel porto è sicura, ma non è per questo che sono state costruite le navi”, si sente dire nel film. Ecco, Fremont mi pare un ottimo esempio di nave che vuole viaggiare, di cinema che non crede e non cede alle categorizzazioni, che valica i confini, che sfugge persino alle sistematizzazioni, indie o non indie chi se ne importa, l’importante è restare connessi – e accettare quella tazza di caffè, che tanto poi la notte si dormirà comunque.