Sebbene Il grande giorno (dal 22 dicembre nelle sale) sia l’opera cinematografica interpretata da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti che fa ridere meno, è finora la loro prova migliore. In una villa sul lago di Como, Giovanni e Giacomo, due ricchi e settentrionali imprenditori nel settore dell’arredamento, sovrintendono con piglio più aziendalista che amorevole ai preparativi per le nozze (pacchiane nonostante la parsimoniosa riluttanza di Giacomo) dei rispettivi eredi Caterina ed Elio, cresciuti insieme come se le loro intere vite non fossero altro che materiale grezzo per un video emozionale teso al consolidamento di un piano industriale; e in effetti il video è attualmente in fase di montaggio a cura di un addetto al catering di stanza alla villa, forzato alla flessibilità mansionistica dal volitivo Giovanni.

Ma dietro tanta apparente perfezione si annidano dubbi esistenziali, profonde debolezze, gravi omissioni, segreti inconfessabili; i quali saranno tutti triggerati dall’arrivo sulla location di Margherita – ex moglie di Giovanni – e del suo nuovo compagno Aldo, fisioterapista meridionale e pasticcione, portatore di caos e di commedia fisica, ma anche di buoni sentimenti e di sano criticismo rispetto al mondo costruito, in società, da Giovanni e Giacomo. Ben presto niente sarà più come prima, anche se in gran parte non lo era già; e quella che sembrava semplicemente la quattordicesima commedia col trio milanese diventerà una sorta di Confermami che sono infelice.

Un film con Aldo Giovanni e Giacomo a sfondo psicologico-esistenzialista che preveda una scena in cui Aldo pronuncia la battuta: “Il matrimonio felice è come uno spiedino: idda ci mette la carne e iddu lu spiedino”, seguita a stretto giro da un’altra in cui lo stesso versa lacrime amare perché intimamente persuaso della propria inadeguatezza rispetto alla donna amata, può essere solo o un piccolo capolavoro o un ovvio mappazzone. Il grande giorno riesce a essere entrambe le cose senza perdere neanche un briciolo di incanto; anzi, aggiungendone di ulteriore grazie al modo in cui le sue componenti di commedia e dramma non tentano in alcun modo di amalgamarsi più o meno elegantemente tra di loro (come tanti film precedenti hanno tentato di fare, con fortune alterne); ma per come siano giustapposte l’una accanto all’altro o, meglio, l’una contro l’altro. Anche perché, a differenza di chef Bruno Barbieri, non abbiamo niente contro i mappazzoni per partito preso; anzi, siamo convinti che (forse più nelle arti visive e performative che in cucina), quando sono così genuini e onesti, essi abbiano la loro ragione d’essere nel rappresentare quanto sia complessa la vita, anche e soprattutto quando è costretta alla necessaria sintesi di una messa in scena. Come accade, del resto, proprio in un matrimonio come quello descritto sopra. Il fatto è che al cinema, in genere, le idee più complesse funzionano meglio quando lo sforzo di portarle avanti non è tanto visibile; a meno che una forzatura stessa non sia il fulcro del film.

Il grande giorno, a prima vista, può sembrare caratterizzato da una comicità sottotono e da una drammaturgia semplicistica ma, in verità, è mosso da un’ambizione altissima, la stessa delle grandi commedie agrodolci della storia del cinema italiano: con eguale, ammirevole forza di volontà desidera farci ridere e farci piangere. Nonostante il film diretto da Massimo Venier non riesca granché bene nel conseguire né il primo né il secondo obiettivo, il risultato finale è eccezionale. Ciò avviene perché lo straniamento tra le sue due nature (quella buffa e quella dolorosa) e, con esso, la stessa improbabilità della sua ambizione, sono perfettamente funzionali alla disfunzionalità delle vicende narrate. Che riguardano, appunto, la lunga, ridicola preparazione di un matrimonio di convenienza tra due personaggi che non vorrebbero sposarsi, al cospetto di una moltitudine di altri personaggi, piccoli o grandi che siano, affetti da maggiore o minore disagio rispetto alle nozze e che – con l’eccezione in prima battuta di quelli impersonati da Aldo Giovanni e Giacomo, ma presto compresi anche loro – tutto vorrebbero tranne che trovarsi in quella location, in quel momento e che sono, secondo i casi, o troppo addentro l’organizzazione degli sponsali per rendersi già conto di quanto siano sbagliati; o abbastanza distaccati da desiderare fermamente di scappare dalla villa o addirittura dal set a gambe levate. In questo novero sono compresi i camerieri, i parenti tutti, i dipendenti dell’azienda invitati; perfino il cardinale che dovrebbe officiare e il prete che lo dovrebbe sostituire (l’ottimo don Ciccio, interpretato da uno dei più sottovalutati caratteristi italiani, Francesco Brandi, che ruba la scena a chiunque in ogni occasione possibile). Nella raffigurazione fedele di quei tanti disagi, variamente provati ed espressi, sta la grandezza del film. In quest’ottica tutto assume un senso particolare e straordinario, compresi gli spunti comici iniziali a fondo perduto che si sprecano, come i fuochi d’artificio che Aldo spara in pieno giorno, dopo aver rinvenuto un bottone rosso nascosto sotto un albero del giardino della villa, col suo tempismo da strano clown senza parrucca.

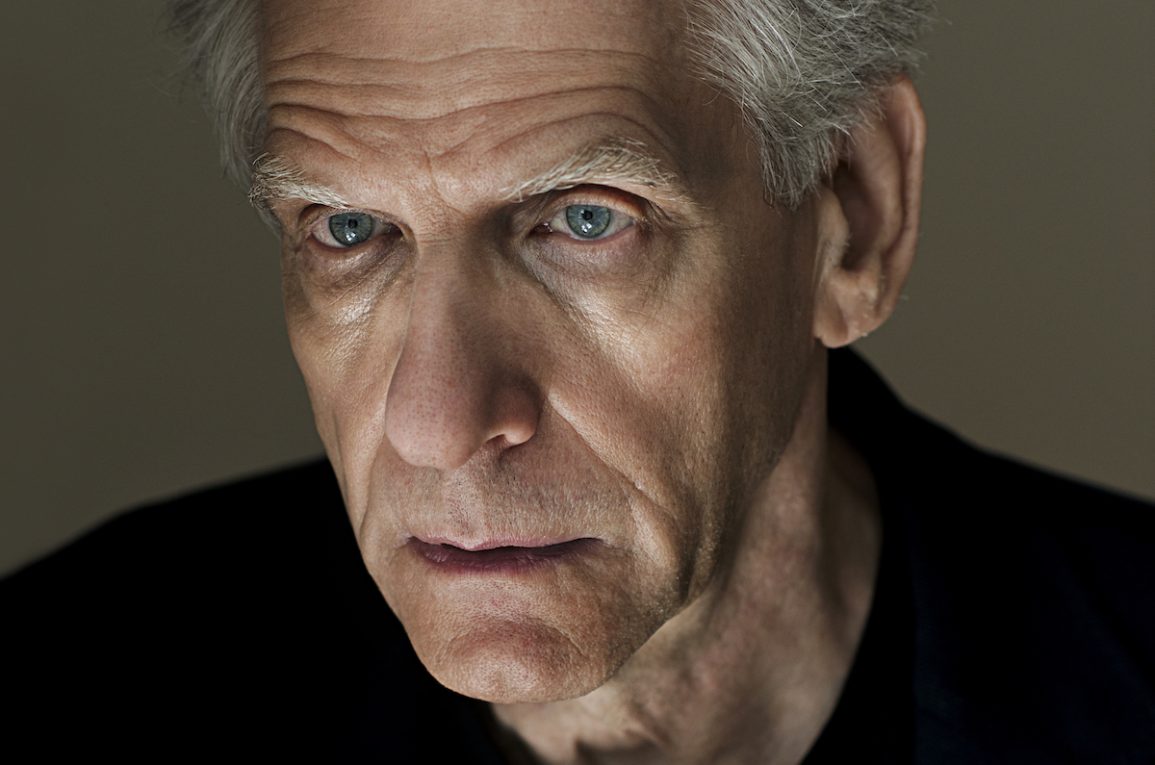

Foto: Aliocha Merker

Gli appassionati di lungo corso di Aldo Giovanni e Giacomo che fossero dotati di un certo gusto per le interpretazioni allegoriche potrebbero ravvisare, in questo film, perfino simboli più o meno malcelati di alcuni aspetti del dietro le quinte di un trio che ci ha fatto un po’ trepidare a causa delle voci di un possibile allentamento della sua intesa. Abbiamo letto di un Aldo isolato rispetto a Giovanni e Giacomo, di un Aldo che gira film per conto suo; ma qui, per fortuna, c’è anche un Aldo che, per quanto sia per copione un outsider e abbia un ruolo leggermente più defilato rispetto ali altri due, è tornato sulla scena insieme ai sodali di trent’anni di carriera.

Inoltre, per un’allegoria forse più pregante, è come se il matrimonio al centro della storia – con tutte le difficoltà prima comiche e poi drammatiche che la definiscono – non fosse altro che una grossa, grassa metafora delle difficoltà di un gruppo di autori e di attori alle prese con la realizzazione di un film in cui s’ha da fare un’unione degli opposti – quale molti matrimoni sono – tra il serio e il faceto, la convenienza e la sincerità, i soliti problemi e folli, geniali soluzioni.

Il grande giorno è composto di fatto da due mediometraggi: uno superficialmente comico e uno troppo drammatico, quasi tragico, che risultano uniti per il fragile cordone ombelicale fornito da un pezzo di Brunori Sas (Figli della borghesia), che ha anche il compito di fornire un background sociologico alla storia. Inoltre a un certo punto un incidente scopre sulla facciata della villa il suo vero nome: invece di Villa Kramer, Villa Smerdi. Robert Rodriguez, in Dal tramonto all’alba, non fu più netto nel taglio tra i due generi del film prima d’azione e poi horror.

Inframezzata ai due film primari, interrompendosi e ricominciando quasi per caso, c’è una serie di cortometraggi spin-off più o meno riusciti. Ad esempio, uno dei migliori di essi (che ha per protagonista, naturalmente, don Ciccio) rivela, a più riprese, il tormentone che contiene la morale del film: “Ogni fine è un nuovo inizio”. Altri corti, che avrebbero potuto e dovuto essere tagliati di sana pianta, invece, sono miracolosamente sopravvissuti nelle quasi due ore di montato, e conferiscono loro non poco del fascino complessivo (come la Ringkomposition che illustra il tentativo da parte di una delle testimoni della sposa di portarsi a letto proprio don Ciccio).

Foto: Aliocha Merker

Un altro film ancora è costituito da una linea narrativa parallela alla storia principale in cui, un po’ alla maniera di Gosford Park di Robert Altman (resa poi celebre dalla fortuna della serie Downton Abbey), i personaggi appartenenti alle classi subalterne performano una sorta di controcanto alle vicende del ceto dominante, commentandole. In un passaggio accade addirittura che il maître del catering, assiso come un Carson deviato alla sua scrivania piena di conti e di menu, accetti una scommessa sull’esito del matrimonio da parte di un collaboratore più pessimista di lui. Il grande giorno, però, non sarà ricordato perché indulge nella pratica di muccinate a casaccio e atti di verdonismo privi di senso, come la scena a letto in cui la moglie di Giacomo gli domanda: “Quand’è stata l’ultima volta che ci siamo divertiti?” (quesito quanto mai “meta”, visto che erano diversi minuti che non si rideva). Sarà ricordato, prima di tutto, per il coraggio straordinario dei distributori di uscire sotto Natale con un tema anti-natalizio per eccellenza, portato alle estreme conseguenze: storie di famiglie sofferenti che hanno per lieto fine l’accettazione della propria sofferenza.

Ma vorremmo che fosse ricordato anche per aver dato al cast femminile comprimario tutto lo spazio possibile per mostrare il suo talento, qualche volta anche a discapito proprio dei tre generosi titolari. È lodevole come sopportino le loro rispettive responsabilità di mogli e compagne, l’essere sempre in seconda linea trasudando disagio, prima come personaggi e poi come attrici; ma sempre facendo buon viso a cattivo gioco e stabilendo presto, al di là delle difficoltà, un’evidente rete di solidarietà reciproca. C’è Lucia Mascino nel ruolo di Margherita (la più capace per estensione psicologica), c’è Antonella Attili in quello della moglie di Giacomo (sempre ottima, pur nella ristrettezza della parte) e soprattutto c’è Elena Lietti in quello della seconda moglie di Giovanni (il più disagiato tra i personaggi: parte che, da consumata attrice qual è, le riesce benissimo).