In Un tram che si chiama desiderio, Stanley Kowalski è il primo dei personaggi principali a entrare in scena: ha in mano il suo giubbotto da bowling e un pacchetto di carne macchiato di sangue. Sono scelte molto precise di Tennessee Williams, subito esplicito nella gerarchia all’interno della storia e nella presenza selvaggia e che il personaggio doveva avere. È la prima vita di Marlon Brando, si può dire già la prima e mezza: il provino per Gioventù bruciata nel ruolo che anni dopo sarà di James Dean era andato più che bene, ma in questo momento lui ha in testa solo il teatro. Ha deciso di dedicare tutto a quel personaggio che porterà infine sul grande schermo, e che probabilmente in una vita normale basterebbe a renderlo immortale.

Ma più che di una vita, quella di Marlon Brando è la storia di molte vite. È stato l’intestatario di un’isola, è stato a lungo egli stesso un’isola, ha visto tante luci e ancora più ombre. Ha rifiutato un Oscar in sostegno ai nativi, marciato su Washington per i diritti degli afroamericani e manifestato per la liberazione di Nelson Mandela. Ha raccolto le registrazioni delle proprie sedute di autoipnosi per metterle in un documentario che sarebbe uscito postumo, ha vinto e ha perso, è nato e rinato diverse volte.

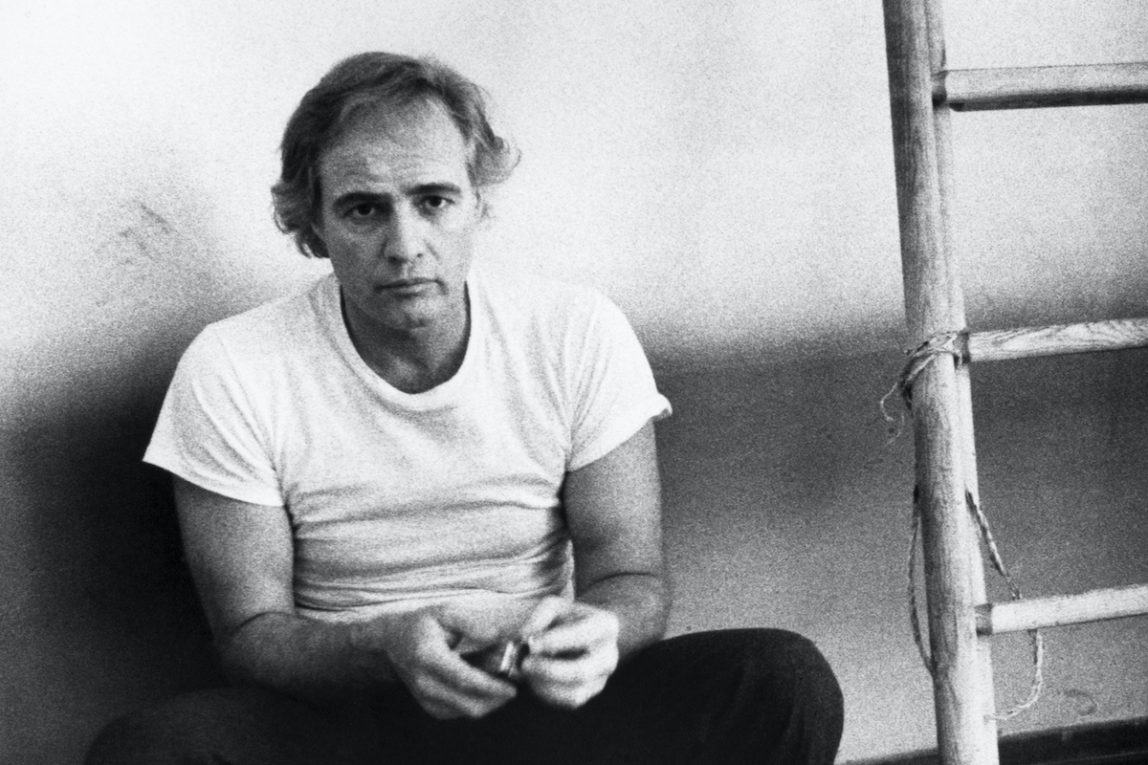

«Se non fossi diventato attore non so cosa avrei fatto, forse sarei diventato un truffatore, un bravo truffatore», dice la sua voce su nastro in quel docufilm del 2015, Listen to Me Marlon, per la regia di Stevan Riley. Parla dei primi anni a New York dopo aver lasciato Omaha, del Metodo studiato con Stella Adler, che gli insegna che sul palco e nel presente non si porta nulla che non abbia un passato. E il suo passato in Nebraska è una faccenda complicata da gestire. La connessione con i ricordi, la paura e il conflitto con il padre violento, il rapporto ombelicale e poetico con sua madre, che a quattordici anni va a prendere dalla prigione quando viene arrestata per ubriachezza: «Amavo l’odore del liquore nel suo alito, l’alito le diventava molto dolce. Era un buon profumo». Tutte cose che rimette in gioco ogni sera sul palcoscenico: l’odio per tutti gli Stanley del mondo e una dolcezza giù, un deposito denso sul fondo. La timidezza e la sensibilità, il giovanile senso di inadeguatezza all’impatto con New York, la ricerca di un senso nel mondo: tutte vulnerabilità che sembrano incredibili considerate a posteriori, oggi che suonano i cento anni dalla sua nascita, i settanta da Fronte del porto che gli valse la prima statuetta, e i venti dalla scomparsa, lontano dai riflettori e isolato al punto da non riuscire più a socializzare, dichiaratamente preda del passato e di una confusa malinconia che non lo ha mai lasciato stare.

«Dato che non so fare nient’altro, tanto vale impegnarmi ad essere il migliore attore possibile», aveva detto da giovane e ha mantenuto la promessa, in modi e forme che è persino difficile enumerare, cavalcando decenni come ruoli consumati di replica in replica, da zero a cento, da cento a zero, e poi ancora a centomila quando il mito era stinto, la stanchezza e le scelte sbagliate sembravano aver preso il sopravvento, tanto da meditare il ritiro dalle scene per dedicarsi a pieno ai diritti civili. Poi il fragoroso rilancio, l’annus mirabilis per chi pareva essere un accantonato divo degli anni Cinquanta. Il cotone in bocca per Il padrino e lo sguardo vellutato di Ultimo tango a Parigi, crimine e passione fuori tempo massimo, spari e mélo, il vecchio patriarca al tramonto e il maturo amante senza nome, tutta la distanza dell’universo in un solo uomo. Il secondo Oscar è la conferma della caratura e del carattere di un personaggio inguaribilmente militante. Diciotto anni prima era andato di corsa verso il palco per accorciarne il tragitto, il sorriso imbarazzato, una sola frase eloquente, impugnando la statuetta: «È più pesante di come pensavo». Nel 1973, manda al suo posto la giovane apache Sacheen Littlefeather: Brando, spiega l’attivista, non può accettare il premio in dissenso con il modo in cui Hollywood ha raccontato, e continua a raccontare, i nativi americani. In platea e fuori la reazione è tra lo scherno e il risentimento. Ma senza quel giorno non ci sarebbe stato Balla coi lupi, e forse nemmeno L’indiano di Fabrizio De André.

Marlon Brando è stato un’idea: bella, trasversale e potente, multiforme eppure precisa. Nel 1965 la fotografia del suo primo piano per Il selvaggio è attaccata alla testiera del letto di Paola Pitagora in I pugni in tasca, il primo film di Marco Bellocchio. Quindici anni più tardi, Woody Allen in Manhattan mette Marlon Brando tra le cose per cui vale la pena vivere, tra L’educazione sentimentale di Flaubert e Frank Sinatra. In quel momento ha fatto quasi tutto, ma non ancora i suoi sensazionali minuti da Kurtz in Apocalypse Now, presentato proprio negli stessi giorni in concorso a Cannes. Metà luce, metà ombra, il ricordo giallognolo di una bellezza appesantita: praticamente un’autobiografia.

L’impegno civile e le tensioni sociali, la famiglia disfunzionale e distruttiva, l’idea ossessiva della perfezione, il rapporto con il corpo e con l’anima, il contatto e poi la repressione del sé profondo, la necessità di essere uno e molti: il racconto di Marlon Brando a un secolo dalla sua nascita è anche il racconto di quel secolo. Che è diversi racconti: quello dell’attore, del personaggio tra clamoroso successo e lancinanti tragedie personali, dell’attivista e dell’uomo chiamato da se stesso a prendere posizione sempre, dell’opinion maker che nessuno chiama ancora così. Che sia il sex symbol sfatto e rifatto, il pugile mancato o il disertore perduto nella giungla e nei meandri della sua mente che era stato nella penna di Joseph Conrad, è sempre profondamente lui, Marlon Brando: l’icona magnetica, polemica, sfuggente, semplicemente impareggiabile, di una mitologia capace di autorigenerarsi. E l’ideale-Brando resta ancora di straordinaria ispirazione per chiunque viva un tempo in cui la necessità di reinventarsi non è più l’eccezione ma la regola, non una sfida ma a volte il solo modo di stare al mondo.

«Avremmo avuto Elvis senza Brando?», si è chiesta la copertina di una rivista di cinema negli anni Sessanta, con il dono della sintesi e della misura: è l’esatta temperatura di un fenomeno, di un impatto debordante come la fisicità di Stanley Kowalski, non circoscritto alla recitazione ma semplicemente oltre. Quando ha parlato del recitare, Marlon Brando ha spiegato di un modo come un altro per mantenersi, per avere tanto tempo per sé, «fare abbastanza soldi per dire fanculo ai soldi», che recitare un po’ come truffare qualcuno, mentire per vivere. E vivere, anche per uno come Brando, è stato il copione più impegnativo di tutti. «Un racconto narrato da un idiota», dice nel nastro la sua voce invecchiata. «La vita è solo un’ombra che cammina, un povero attore sussiegoso che si dimena sul palco per il tempo assegnato alla sua parte, e poi di lui nessuno udrà più nulla».