Prima di uno dei primi incontri su terra rossa che vediamo in Challengers, Zendaya e Mike Faist sono a parlare in uno spogliatoio e accanto a loro s’intravede una cassetta di pesche. È un’autocitazione di Luca Guadagnino? Anche, probabilmente. Ma è soprattutto il modo per dire: siamo qui per giocare, qualunque sia il senso che vogliamo dare a quella parola. È, del resto, un gioco, cioè una lunga partita di tennis avanti e indietro nel tempo, il film medesimo, che arriva da noi il 24 aprile preceduto da un hype (perdonate la brutta parola) esagerato e meritato.

È un gioco quello tra Zendaya (Tashi), Faist (Art) e Josh O’Connor (Patrick), terzo lato del triangolo. La trama l’avrete letta: i primi due sono, nel tempo presente, sposati; per esser più precisi, lei è l’allenatrice di lui, giovane Sinner in tutti i sensi, come lo sono tutti e tre in questa storia, come lo siamo tutti quando paciughiamo i sentimenti con le ambizioni, le frustrazioni, le assegnazioni di ruolo, le aspettative; si va à rebours e si scopre che lei stessa era una giovane campioncina, amorosamente contesa dai due boys e professionalmente fermata da un infortunio; la partita è, adesso, d’amore e d’amicizia, il vero amore anzi pare proprio la bromance tra i due ragazzi; tutti hanno bisogno del terzo incomodo (o, a turno, comodissimo) per risplendere, fallire, imporsi, indietreggiare, convincersi che si vale, accorgersi che si è niente.

Ma è soprattutto un gioco, ormai da anni, quello di Guadagnino con il cinema e le libertà che, col cinema, ci si può prendere. Challengers, il suo primo film “veramente” americano, prodotto da un grande Studio, e però autarchico come i precedenti. È, anche, il suo match point: autore cinéphile e insieme poppissimo, sempre poco celebrato in patria (salvo adesso ricredersi tutti: troppo facile così) nonostante abbia sempre profetizzato la possibilità di un cinema più grande, più aperto, pure più cool del nostro. Un cinema seduttivo, anzi proprio sexy (qui più che mai), apolide, capace di sconfinare ovunque, di corteggiare le grandi star restando profondamente indipendente, artigianale, atto quasi privato. Un gioco che nasce come solitario, e che forse proprio per questo è diventato, negli anni, riferimento sempre più collettivo.

Bernardo Bertolucci è, in questo senso, il faro, è ovunque nella vita e nel cinema di Guadagnino (pare stia lavorando a un secondo documentario su di lui dopo il bellissimo Bertolucci on Bertolucci del 2013), e in Challengers è impossibile non scorgere tracce di The Dreamers, senza côté politico o forse, a suo modo, politicissimo. Perché questo è un film sulla libertà, appunto, soprattutto dei corpi, delle scelte; è un film su una donna al comando (per di più nera, ma mai connotata per via della sua etnia, come del resto nel precedente e sottovalutatissimo Bones and All: un game-set-match che batte Hollywood in casa, insieme a tutta “la conversazione” in atto oggigiorno, ma senza bisogno di hashtag o proclami); è un film su quello che possiamo essere contro quello che dobbiamo essere, un film realmente sull’anticonformismo, per restare in campo bertolucciano.

Ed è un film sul desiderio, anzi sul gioco del desiderio. Diceva Carla Bruni a Francesca Fagnani, in replica alla domanda “Che cosa di lei ha fatto impazzire così tanti uomini?”: “Noi amiamo la gente che ci ama, che ci desidera. Sicuramente io amavo, e gli altri lo sentivano. Credo sia proprio una vibrazione”. Ecco, Challengers sta esattamente in questa vibrazione, nel bisogno di amare chi ti ama, o nel voler farsi amare da chi ami tu. “Sei innamorato di me?”, chiede più di una volta la fortissima/fragilissima Tashi, e per risposta riceve sempre: “Chi non lo sarebbe?”. Perché quella vibrazione, nonostante le vite, i colpi, i bivi, i trionfi, i tonfi, è sempre alta, tra uomini e donne, tra amici e amanti, dentro noi stessi e nella partita con gli altri.

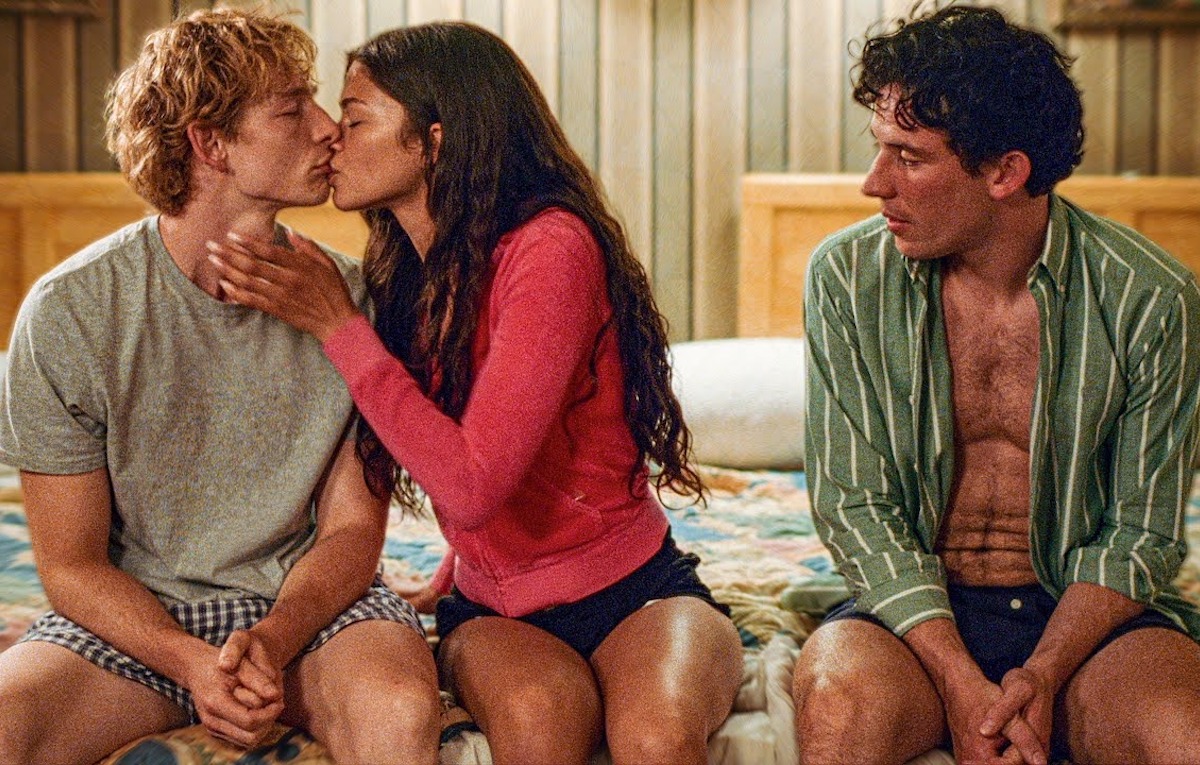

Zendaya e, di spalle, Josh O’Connor in una scena del film. Foto: Niko Tavernise/Metro-Goldwyn-Mayer Pictures

C’è tanto sesso anche se poco è quello praticato, in Challengers, tanta tensione più umana che agonistica, tantissima e bellissima musica a palla (perdonate la battuta; la firmano Trent Reznor e Atticus Ross), tantissima moda (i completini di J.W. Anderson già instagrammatissimi e però per niente furbi, se mai funzionali al racconto), c’è la fotografia (di Sayombhu Mukdeeprom) che ti tira le palline in faccia, e ribalta in continuazione il campo da tennis, ma soprattutto l’immagine che hai dei tre protagonisti. C’è la star máxima del momento, Zendaya, insieme al volto – O’Connor – nato nello streaming pop (The Crown) e poi diventato protégé dei nostri prodigiosi italiani glocal (cfr. La chimera di Alice Rohrwacher) e un altro portento – Faist – scovato a Broadway e portato sullo schermo da Steven Spielberg (in West Side Story).

Ci sono le commedie amorose di Shakespeare e la commedia di ri-matrimonio (o di anti-matrimonio: puntando altissimo, il triangolo di Scandalo a Filadelfia), e c’è Rohmer (più di tutti m’è venuto in mente L’amico della mia amica) coi suoi proverbi, il suo gioco mai interrotto sull’amore e i suoi capricci, i suoi giri, i suoi intoppi, i suoi destini. È un film, Challengers, che sembra chiederti continuamente: “Sei innamorato di me?”, ma senza autocompiacersi, sapendo solo di essere, forse, ciò che il cinema può e deve essere oggi per tenere insieme l’auteur e il pop, il benedetto hype e lo sguardo curioso, aperto, sul mondo in mutazione. Ed è lì che senti la vibrazione, è lì che ti viene naturale rispondere: “Chi non lo sarebbe?”.