Mi ero commossa quando l’avevo visto per la prima volta qualche anno dopo l’uscita negli Stati Uniti il 14 dicembre 1990, Edward mani di forbice. Mi sono commossa di nuovo quando l’ho rivisto per rinfrescarmi la memoria e scrivere questa specie di tributo a uno dei film che più hanno segnato gli anni ’90, gli anni della mia adolescenza. La ragione delle lacrime, però, non potrebbe essere più diversa, ché col tempo si diventa un po’ più cinici, un po’ più pratici, un po’ più nostalgici.

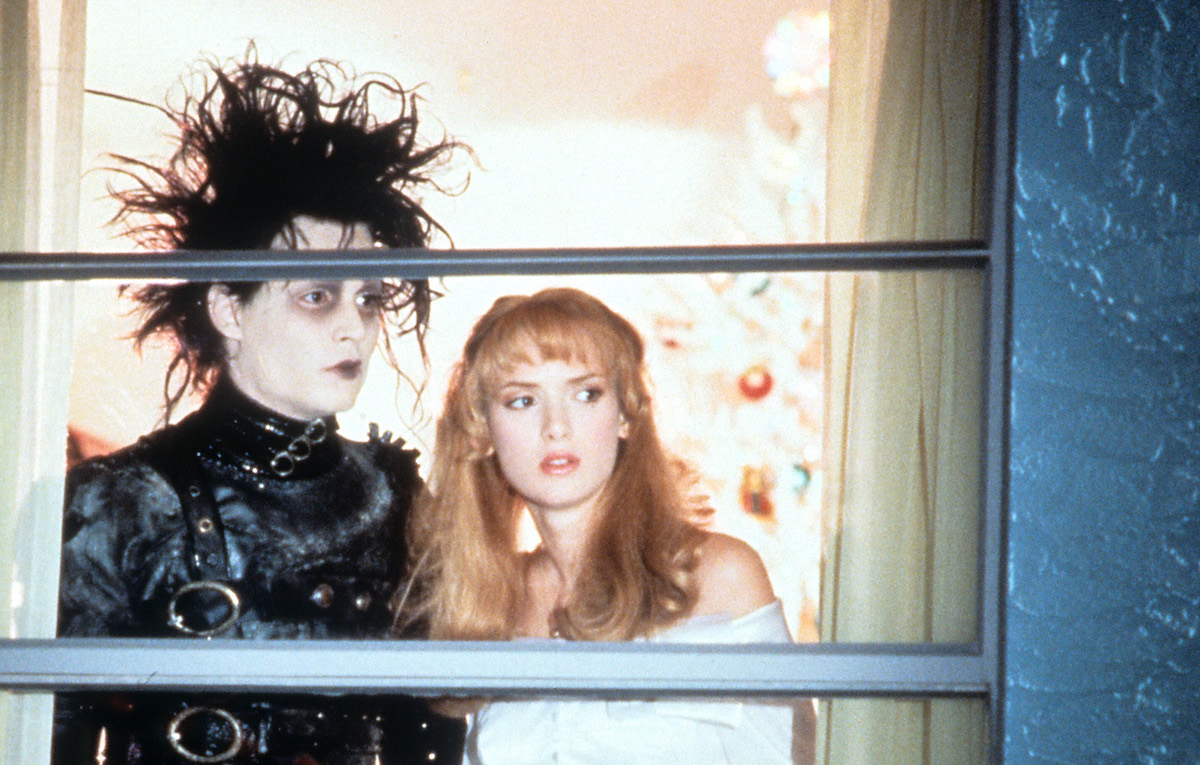

A tredici anni aveva fatto breccia la parabola dell’emarginato – oggi lo definirebbero outcast – che sembra un mostro (abbiate pazienza, all’epoca ne ero terrorizzata) ma che in realtà rivela che i veri mostri siamo noi (abbiate ancora pazienza, l’ho ridotta all’osso). Io, che lottavo contro il conformismo dell’umanità che mi circondava – scioperando, occupando scuola, studiando svogliatamente: rivendicando insomma il mio sacrosanto diritto a non voler fare un cazzo – avevo pianto per le accuse ingiustamente mosse a Edward (Johnny Depp) dai vicini perbenisti della famiglia Boggs, per il suo animo mite e gentile e per quel desiderio di contatto umano che mai avrebbe potuto essere esaudito. Ah, l’amore tra Edward e Kim (Winona Ryder), tragico e straziante come il mio per il tizio della seconda G! Prendi due personaggi, dài loro un amore impossibile e avrai non solo una storia degna d’essere raccontata, ma anche una storia in cui chiunque – soprattutto una teenager dalla cotta facile – potrà immedesimarsi.

La favola gotica firmata da Tim Burton, ad oggi il suo film migliore (sebbene alcuni fan sostengano sia il Batman del 1989, altri Beetlejuice – Spiritello porcello), avrebbe segnato l’inizio di una lunga, eppure non sempre proficua, collaborazione con Johnny Depp. Il primo si sarebbe imposto come il re del mondo dark-gothic-freak-romantico-horror, diventando talvolta prevedibile e un po’ uguale a sé stesso; il secondo avrebbe fatto le veci di una sorta di musa ispiratrice, cascando di tanto in tanto nel temuto effetto macchietta. Ma noi mica potevamo saperlo. Intanto, i darkettoni minacciosi ma dal cuore tenero trovavano la loro ragione d’esistere, e contribuivano a rafforzare la mitologia dell’incompreso che in un atto di pathos estremo ti dedicava Just Like Heaven alla radio locale, ché i tuoi non si fidavano a lasciarti uscire con lui e la separazione era lacerante.

Non c’erano d’altronde mezze misure nel decennio che ha chiuso il ventesimo secolo, tra chi sosteneva che il mondo è un vampiro e chi invocava l’arrivo di un black hole sun che spazzasse via le ipocrisie e le meschinità della borghesia suburbana, la stessa che aveva esiliato il povero Edward e costretto lui e Kim a rinunciare al loro lieto fine. Un lieto fine in cui finzione e realtà s’intrecciano, nonché il motivo che m’ha portata a lacrimare durante la mia più recente visione. Parliamo ancora oggi di Edward mani di forbice, oltre che per i suoi innegabili meriti, anche per via della relazione “vera” tra Johnny e Winona, che durò fino al 1993 e che seppe toccare vette di figaggine che nessuno mai più avrebbe raggiunto.

Si erano incontrati nel 1989, lui aveva ventisei anni e lei diciassette, entrambi a New York, alla première di Great Balls of Fire!: per lui fu un colpo di fulmine («Tutto il resto intorno è diventato sfocato, come in una scena di West Side Story»), al punto da costringere un amico comune a organizzare un appuntamento a quattro allo Chateau Marmont di Los Angeles due mesi dopo. Cominciano a uscire insieme, e sul set del film di Tim Burton si trasformano nella coppia più fotografata, invidiata, imitata: sono belli, sono giovani, sono promettenti, sono ribelli e sono dannatamente cool, come se gli anni ’90 gli fossero stati cuciti addosso. «Non ho mai provato nulla di simile in ventisette anni di vita», dichiara lui, che la chiama babydoll e si fa tatuare Winona Forever sull’avambraccio destro. Noi ragazzine di allora avevamo trovato il nostro punto di riferimento relazionale, stilistico, culturale: li seguivamo ovunque, li adoravamo di quell’adorazione un po’ sciocca che ti porta a scimmiottare il tuo oggetto del desiderio. Ci eravamo appropriate del chiodo di pelle, dei tagli di capelli, dei Levi’s 501, delle t-shirt bianche, del rossetto rosso ciliegia, del pallore quasi spettrale, e nelle nostre testoline l’apice del romanticismo coincideva con un tizio che si fa tatuare il tuo nome sul bicipite.

La fine inaspettata della relazione tra Johnny e Winona si sommò ai traumi adolescenziali – il suicidio di Kurt Cobain, la morte di River Phoenix e Jeff Buckley, le sopracciglia eccessivamente spinzettate – del periodo, rimanendo però una specie di ferita aperta. Perché? Com’era potuto succedere? Rimpiazzare Johnny con quel moscetto di Dave Pirner non dovrebbe essere illegale? Sembrava si amassero così tanto, e invece. Col senno di poi, non riesco a non chiedermi se le cose, per entrambi, avrebbero preso una piega diversa se quell’amore fosse durato, se la coppia più figa dei ’90 avesse resistito, se i nostri sogni infantili non si fossero infranti di fronte alla rottura che più temevamo.

Ecco perché mi sono commossa rivedendo Edward mani di forbice: ho versato un paio di lacrime per la me adolescente, per quei boni che erano Johnny e Winona insieme, per essermi illusa che il loro amore – e l’amore in generale – potesse durare per sempre. Quando poi mi sono riavuta, ho pensato che fortunatamente nessuno si è mai tatuato il mio nome da qualche parte: per modificarlo e cambiargli significato in modo veloce, sarebbe stato necessario diventare devoti alla Madonna. Che responsabilità, mannaggia. Forse non me la sarei mica accollata manco allora, alla faccia dell’amore eterno.