In una scena di Unbreakable Kimmy Schmidt la protagonista intona una strofa della sigla delle Tartarughe Ninja: «Chiunque abbia scritto quella canzone merita di essere milionario!» esclama mentre la cinepresa inquadra una foto di Chuck Lorre, l’autore del brano in questione.

Negli anni ’80, prima di diventare uno degli sceneggiatori e produttori più importanti della televisione americana (avete presente Dharma & Greg, Due uomini e mezzo, The Big Bang Theory e Mom? Li ha creati lui), Lorre sognava infatti una carriera da musicista. «È vero, ho iniziato a lavorare molto tempo prima come cantautore» ci racconta quando lo incontriamo a Londra. L’occasione è l’episodio finale della decima stagione di The Big Bang Theory, che andrà in onda su Infinity il 13 giugno (tutta la stagione sarà poi disponibile, sempre su Infinity, a partire dal 30 agosto).

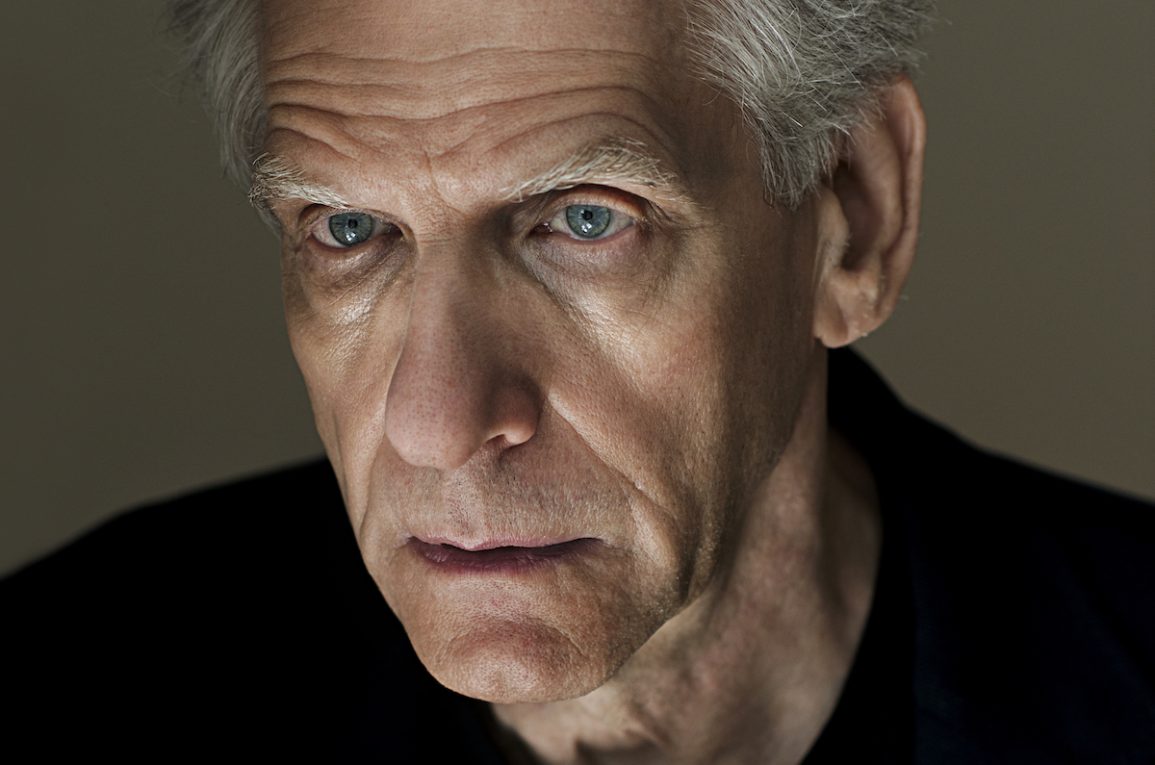

Chuck Lorre, creatore di ‘The Big Bang Theory’

Per cominciare: come sei passato dalla musica alle sitcom?

Sono sempre stato affascinato da come si possa far ridere attraverso la musica. Da questo punto di vista ho sempre adorato lo stile di Randy Newman (autore di colonne sonore e canzoni satiriche, ndr), che ho cercato di imitare in tutti i modi: la canzone che scrissi per Debbie Harry nel 1986, French kissin (in the USA), però, era una specie di scherzo. Mi piacciono i cantautori che riescono a raccontare una storia attraverso un brano, perciò scrivere per la tv mi è sembrata un’evoluzione naturale. Per fortuna ha funzionato.

Direi di sì. Come è nata l’idea di una serie incentrata su un gruppo di nerd appassionati di scienza?

Bill Prady, un amico con cui avevo lavorato ai tempi di Dharma & Greg, mi chiese se volessi fare qualcosa di nuovo insieme. Naturalmente risposi subito di sì. Passammo mesi in cerca dell’idea giusta, ma senza risultati soddisfacenti. Un giorno, mentre ce ne stavamo seduti nella mia cucina, Bill attaccò a parlare di quando, negli anni ’80, lavorava a New York come programmatore di computer insieme ad un team di ragazzi tanto intelligenti nel lavoro quanto incapaci nella vita di tutti i giorni.

Da quale punto di vista?

Ad esempio uno di loro, un genio della matematica, non sapeva come lasciare le mance al ristorante, perché diceva che c’erano troppi fattori da tenere in considerazione: la qualità del servizio, il cibo, il locale… Un altro, invece, si ammutoliva ogni volta che una donna entrava nella stanza. Guardai Bill e gli dissi: «Questa è l’idea che stiamo cercando per il nostro nuovo show!». Scelsi però di non parlare di computer: volevo pura scienza, qualcosa di reale. I nostri personaggi non vogliono diventare ricchi, non lavorano nella Silicon Valley: si tratta di menti bellissime. Senza la schizofrenia paranoica, naturalmente (la battuta è legata al film A Beautiful Mind, incentrato sulla vita del premio Nobel John Nash, interpretato da Russell Crowe, ndr).

Cosa ha reso la serie un successo, nell’ultimo decennio?

Siamo stati fortunati a mettere insieme un cast straordinario, ecco tutto. Inoltre la premessa è stata fondamentale sin dall’inizio: non ci interessava rispondere a domande sul senso della vita, sulle relazioni umane, l’amore, il sesso e la famiglia. Essere un genio, un matematico o un fisico non ti aiuta necessariamente ad avere una vita felice. Perché non importa quanto siamo in gamba nel lavoro o quanto abbiamo studiato: la vita resta comunque complicata e piena di ostacoli. Ecco perché, credo, il pubblico si identifica con questi personaggi.

La decima stagione è giunta alla fine. A che punto siete con l’undicesima?

Non abbiamo ancora iniziato a lavorarci. Ne abbiamo parlato, un paio di settimane fa. Tutto inizia sempre con una chiacchierata: cosa succederebbe se Sheldon, Amy o Penny facessero qualcosa? Dove li condurrebbe quella scelta? Le storie nascono a partire dai personaggi, non dalle circostanze esterne.

È difficile trovare nuove idee?

Molto. Cerchiamo di raccontare storie originali e inedite perché non vogliamo mostrare qualcosa che è stato già fatto in Friends, ad esempio: sarebbe orribile. Vogliamo storie nuove per questi personaggi. Dopo 10 anni e 230 episodi è tosto e, spesso, ci scontriamo con una certa frustrazione. Ma ce la siamo sempre cavata.

La dodicesima stagione sarà l’ultima. Hai già in mente il finale?

Ho pensato alla scena finale, ma non al finale in sé. Magari, però, cambierò idea.

Cosa puoi dirci di Young Sheldon, lo spin-off che racconta l’infanzia di Sheldon Cooper?

Negli ultimi dieci anni abbiamo parlato spesso della sua infanzia. Conosciamo sua madre e la sua visione fortemente religiosa del mondo. Sappiamo che suo padre era un allenatore di football e che Sheldon, crescendo nel Texas, si è sempre sentito un outsider. L’idea per la serie è nata parlando proprio con Jim Parsons, che mi ha proposto di esplorare il passato del suo personaggio. La serie, tuttavia, non racconterà solo in che modo Sheldon è diventato l’uomo che conosciamo, ma anche l’impatto che lui ha avuto sui membri della sua famiglia, sugli insegnanti o i vicini. Cosa significa stare accanto a un bambino geniale, che non si riesce a capire fino in fondo?

È stato facile trovare il giovane protagonista?

Per niente. Ci sono voluti mesi di ricerca, ma alla fine abbiamo conosciuto Iain Armitage: un ragazzo straordinario, nonché un grande interprete.

Lui e Jim Parsons hanno lavorato insieme?

Sì. Jim è sia voce narrante che produttore esecutivo. È stata una scelta naturale: chi altro, meglio di lui, poteva spiegare a Iain chi è Sheldon? Jim sa tutto di lui: come si muove, come respira, come incrocia le braccia. Devo dire che è un insegnante molto sensibile: non gli ha mai detto come interpretarlo, gli ha solo spiegato cosa passa per la testa del personaggio. Anche perché non si tratta esattamente dello stesso Sheldon che conosciamo. È più giovane, ingenuo e vulnerabile.

Hai creato numerose sitcom a partire dagli anni ’90. Perché proprio questo genere?

Quando ho iniziato a lavorare in tv ho cercato di farlo attraverso le serie drammatiche. Fui quasi assunto per scrivere le sceneggiature di Miami Vice, ma alla fine non se ne fece nulla. Per questo motivo accettati il primo incarico disponibile, una sitcom. Avevo due figli piccoli e mi serviva un lavoro, perché non guadagnavo abbastanza come musicista. Sono stato fortunato: quella porta ha rappresentato l’inizio della mia carriera. Mi sono innamorato subito del processo di lavorazione davanti al pubblico.

Ti era mai capitato, quando eri cantautore?

Sì, suonavo davanti al pubblico ogni sera: a volte dovevo trovare il modo di far ballare gli ospiti di una festa o di un matrimonio. Il mio compito era intrattenere i presenti, renderli felici. In questo modo sono diventato consapevole di come il pubblico reagisce rispetto a ciò che facciamo.

È più difficile farlo ridere o ballare?

Ridere, anche se si tratta di due cose simili. Quando giriamo un episodio di The Big Bang Theory, ad esempio, lo facciamo davanti agli spettatori, che se ne stanno seduti quattro ore a vederci lavorare. Mi accorgo subito se si stanno divertendo davvero o se le loro risate sono solo una forma di gentilezza. Noi non ci accontentiamo della sufficienza, vogliamo un divertimento genuino: quello è l’unico modo per sperare che, poi, anche il pubblico a casa rida con le nostre battute.

Ti piacerebbe confrontarti con altri tipi di racconto televisivo, un giorno?

Certo, l’idea di lavorare in generi diversi è stimolante. Young Sheldon è una grande occasione per fare qualcosa di originale: per cominciare non c’è il pubblico, è come se girassimo un film. Il ritmo è diverso e non c’è nessuno che possa confermare con una risata se quello che stiamo facendo funziona o meno. È una bella sfida, che mi intimorisce un po’. È un bene avere paura: significa che ti stai mettendo alla prova con qualcosa di nuovo. Ed è proprio quello che piace a me.