In un incontro che ho condotto di recente con Luca Guadagnino, a un certo punto lui ha nominato David Cronenberg. Non era una citazione casuale. Si parlava di Queer, l’ultimo film di Guadagnino. E di corpi, di sesso. Un giornalista gli aveva chiesto se, come in Cronenberg, anche lui avesse considerato il “mostruoso”, nella rappresentazione di quegli amplessi, e Guadagnino aveva risposto: «Io non credo che i corpi di Cronenberg abbiano mai avuto a che a fare col mostruoso. Il suo cinema ha sempre e solo messo in scena l’umano».

Non era una citazione casuale, dicevo. Queer è l’adattamento di Luca Guadagnino dell’omonimo romanzo di William S. Burroughs; Il pasto nudo, uscito nel 1991, è l’adattamento di David Cronenberg di un altro libro di Burroughs. Entrambi ispirati da Burroughs anche nella vita oltre che nel cinema, nella trama delle parole di Burroughs hanno saputo catturare la tenerezza, la fragilità, la disperazione. L’umano, più che il mostruoso. Ma non è di questo che parlo ora e qui.

Parlo di The Shrouds – Segreti sepolti, in concorso a Cannes lo scorso anno, presentato in anteprima italiana al BAFF – Busto Arsizio Film Festival e ora in uscita nelle sale il 3 aprile con Europictures. Guadagnino, che si definisce «un esegeta di Cronenberg», considera anche questo film un capolavoro, mi dirà a margine di quell’incontro. E in effetti The Shrouds è un grande film, e un altro grande film che potrebbe essere confuso per una storia di mostri.

Karsh (Vincent Cassel, alla terza volta con Cronenberg dopo i magnifici La promessa dell’assassino e A Dangerous Method) è un imprenditore ramo tech che perde la moglie. Si inventa una nuova tecnologia per cui, per elaborare meglio il lutto, può seguire la lenta decomposizione del corpo della donna. Di mezzo ci si mettono la sorella di lei, praticamente identica (Diane Kruger), e l’ex cognato (Guy Pearce), che sembra tramare qualcosa. E pure il fantasma, mutilato e pieno di cicatrici, della moglie medesima (sempre Kruger).

Diane Kruger e Vincent Cassel in ‘The Shrouds – Segreti sepolti’ di David Cronenberg. Foto: Europictures

È un film non di mostri ma di dolore, che traduce visionariamente gli ultimi anni del suo autore. La moglie di Cronenberg, Carolyn, è morta nel 2017. Tumore, chemio, il marito ha raccontato la fatica e il calvario che hanno preceduto la sua fine. Per questo era dal 2014, anno di Maps to the Stars, che non faceva un film, poi nel 2022 è arrivato Crimes of the Future, e adesso quest’altro viaggio ancora più nero, personale, ma che sfugge all’autofiction, come si dice oggi. Perché nel cinema di Cronenberg non potrebbe essere altrimenti.

«Penso che il dolore che prova il protagonista sia comune a molte persone, non solo a me», mi dice lui, 82 anni compiuti da qualche giorno, in una breve chiacchierata su Zoom. «Chiunque di noi, se vive abbastanza a lungo, dovrà prima o poi fare i conti con un certo tipo di dolore. E quindi, nonostante l’elemento leggermente – ma direi molto leggermente – fantascientifico, credo che The Shrouds di base sia molto realistico. Come ho detto molte volte, il film parte dalla mia esperienza personale, è vero. Ma non appena ho iniziato a scrivere la sceneggiatura, la vita è diventata finzione. I personaggi sono diventati personaggi di fantasia e si sono messi a dire le cose che si sentivano di dire. Le cose che fanno mi hanno sorpreso, anche se ovviamente sentivo la loro emotività mentre scrivevo. Perché in questo caso scrivevo in modo molto personale: si possono scrivere le storie e i personaggi con una certa distanza o con una certa vicinanza, e credo che in questo caso li stessi scrivendo con una vicinanza assoluta».

A creare l’ulteriore cortocircuito tra vita e finzione, dolore e sua rappresentazione stilizzata eppure struggente, ci si mette il fatto che Vincent Cassel, qui, somiglia moltissimo allo stesso Cronenberg. «Ma Vincent non è stato il primo attore con cui ho parlato di questo ruolo. Questo lo dico a chi pensa che l’abbia scelto per i suoi capelli (ride). So che è difficile da credere, ma è davvero casuale che mi somigli così tanto. Anche se, sapendo che il film era basato sulla mia esperienza personale, da bravo attore qual è ha deciso da subito che si sarebbe ispirato a me anche fisicamente. Il modo in cui si muove e in cui parla non fa venire in mente quello dei tipi duri che spesso ha interpretato, ma qualcuno di più tranquillo, di meno aggressivo. Forse per questo il pubblico ci vede qualcosa di me: in realtà non ci assomigliamo per niente, ma sullo schermo si produce un’affinità che funziona».

Accanto a lui, Diane Kruger in versione doppia. «Ho fatto Inseparabili, certo, ma devo dire che stavolta non avevo pensato a due sorelle gemelle identiche. Volevo due sorelle che si assomigliassero molto, sì, ma con qualche anno di differenza. In generale, non direi che sono particolarmente interessato al doppio come espediente narrativo. L’ho usato solo un paio di volte». Ma in che modo, e che volte…

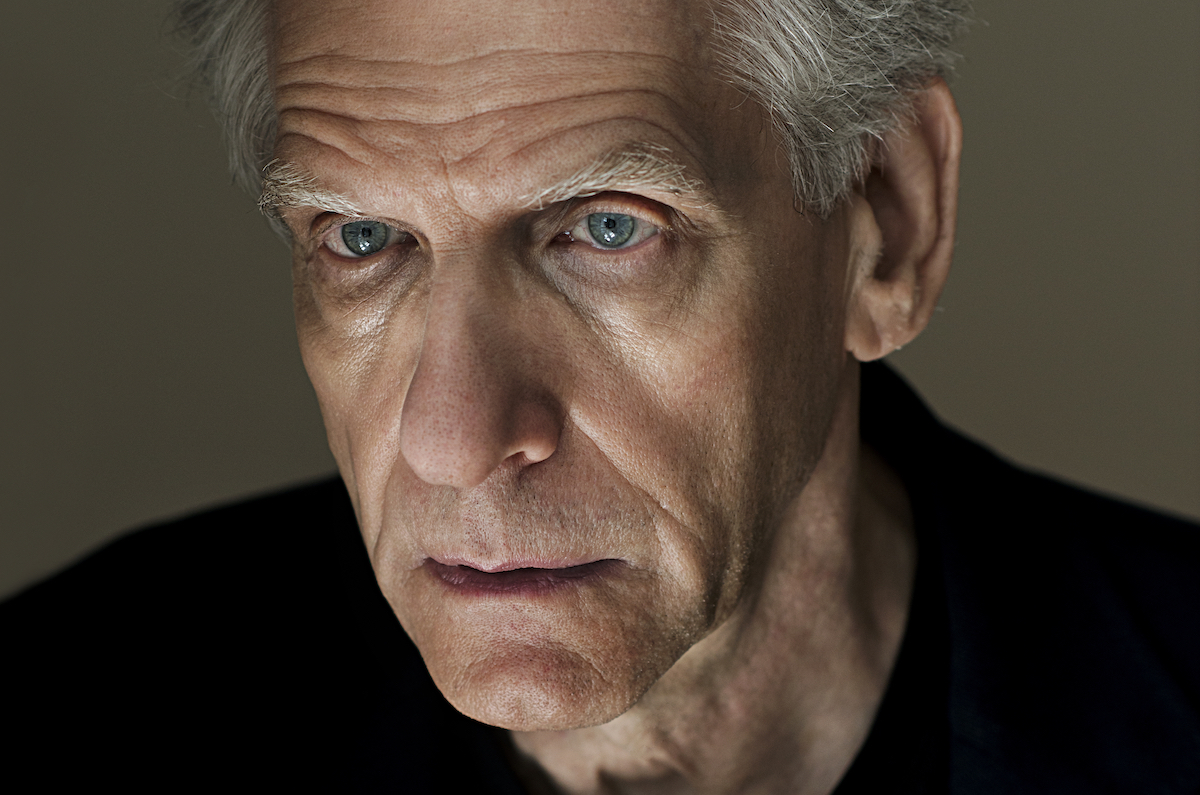

Foto: Caitlin Cronenberg

È però da sempre interessato, Cronenberg, alla tecnologia, a quello che c’è dopo, addirittura a profetizzarne gli scenari. Diane Kruger interpreta anche un terzo ruolo: Hunny, un avatar creato dall’intelligenza artificiale che è un altro modo per il protagonista di restare in contatto con la moglie. «Credo di aver dimostrato, anche nel mio cinema, che ci sono forme di intelligenza artificiale che stiamo usando da molti anni», dice un Cronenberg tutt’altro che spaventato da quello che è lo spauracchio dell’industria di oggi, anzi. «Da allora, è diventata più potente, più veloce e più complessa, ma è sempre stata parte integrante del cinema. Quindi mi sembra naturale usarla, perché sta diventando una presenza sempre più importante. Ma non riguarda solo il cinema. Per dire: un mio amico commercialista ormai usa l’intelligenza artificiale per tantissime cose del suo lavoro. Non si tratta di una super-scienza, lui la usa ogni giorno, è diventata parte della sua vita… e non è nemmeno un tipo particolarmente tecnologico. Non ho mai pensato di fare un film sull’intelligenza artificiale, per me semplicemente l’uomo è una creatura tecnologica. Non abbiamo mai accettato i limiti del nostro corpo in termini di interazione con il mondo, quindi per me la tecnologia moderna è un riflesso del corpo umano e delle sue capacità. Ma è sempre stato così, e la tecnologia è sempre stata molto simile a noi: può fare cose meravigliose e bellissime e può fare cose orribili e distruttive, proprio come tutti gli esseri umani».

Anche per questo suo modo di raccontare quello che sarebbe venuto dopo, per tutte le distorsioni tra vero e possibile, tra umano e indicibile, il cinema di Cronenberg ha cambiato la percezione del pubblico. «Non so bene perché, ma è successo…». Fa una pausa. «Io non ho una percezione diretta del mio lavoro, a dir la verità, so solo che per me è importante che ogni film sia come un nuovo film, come se non avessi mai fatto nient’altro prima. So che ci sono alcuni registi molto autoreferenziali, diciamo così, registi che amano fare riferimenti diretti alle loro altre opere, ma io non ho mai avuto quell’impulso. Cerco solo di creare un piccolo universo che esiste esclusivamente dentro il mondo del mio film. E anche se ho più esperienza di un tempo, è davvero come se ogni volta fosse il primo film. Penso sempre: “Non ho mai fatto questo film prima d’ora”, è quello che mi guida».

David Cronenberg non ama definire i suoi film body horror, ma è l’etichetta che gli è stata affibbiata da sempre. E se lui dice che non ama fare riferimenti al suo stesso cinema, ci sono tantissimi autori che invece i riferimenti alla sua opera li fanno, nei loro film: “cronenberghiano” è diventato un aggettivo, come direbbe qualcuno. «Ultimamente in tanti lo usano a proposito di The Substance e Titane. Ho incontrato entrambe le registe di quei film, Coralie Fargeat e Julia Ducournau, e sono molto felice per il loro lavoro. È come se fossero le mie figlie. Sono ovviamente in grado di vedere la mia influenza sulle loro opere, e loro stesse l’hanno ammessa. Ma tutto questo credo sia un bene. Anche Fellini ha influenzato qualcuno in modo interessante, ed è stata una buona cosa…».

Chi ha ispirato lui, invece? «All’inizio, mi ha ispirato Hollywood. Quand’ero bambino vedevo solo film d’avventura, film di pirati, film di cowboy… venivano girati tantissimi western, a quei tempi. E poi il cinema europeo, quando ho scoperto Fellini, Bergman, un tipo di cinema completamente diverso, che mi ha aperto un mondo di possibilità. Da canadese, è come se mi trovassi esattamente a metà strada tra Hollywood e l’Europa, e credo che in questo incontro ci sia tutto quello che mi ha influenzato. Ma non sono mai stato ossessionato da un solo regista come, per esempio, Brian De Palma era ossessionato da Hitchcock. Non c’è mai stato un regista del quale ho pensato: “Vorrei essere come lui”. Anche perché, alla fine, quando sei seduto lì e stai scrivendo una sceneggiatura, dipende tutto solo dai tuoi organi interni, dal tuo sistema nervoso. È da lì che viene tutto, non può mai venire da qualcosa di esterno».

Vincent Cassel e, sullo sfondo, Guy Pearce in una scena del film. Foto: Europictures

L’altra etichetta che hanno sempre appiccicato sul suo cinema è “controverso”. «È vero anche questo». Un’altra pausa. «Per me controverso significa interessante, insolito, inaspettato. Diciamo che ho sempre una visione a lungo termine. Quando Crash è stato presentato a Cannes [nel 1996], è stato uno scandalo. La gente diceva che dovevo finire in prigione, che il film doveva essere vietato e che pure gli attori andavano arrestati… Poi, molti anni dopo, alla Mostra del Cinema di Venezia [del 2019], abbiamo mostrato una nuova versione in 4K del film e ricordo che la maggior parte degli spettatori era molto giovane, e sono rimasti tutti dopo la proiezione per il dibattito e non sono stati minimamente infastiditi dal film, non si sono scandalizzati, nessuno era scioccato. Questo per dire che le polemiche sono una cosa molto limitata nel tempo, esplodono e poi passano. Per questo non le ho mai prese troppo sul serio. Nei primi tempi, in Canada, ho combattuto tanto contro la censura dei miei film, perché trovo che sia sempre un atto gravissimo, e se servisse lo farei ancora adesso. Ma al di là di questo, non è mai stata mia intenzione risultare controverso: a volte lo sono stato, ma tante volte no».

Abbiamo poco tempo, gli voglio fare un’ultima domanda, se posso. Come vive la morte, lui che l’ha rappresentata come nessun altro, fino a quest’ultimo film? «Sa, io sono un esistenzialista», mi dice David Cronenberg. «O quantomeno mi considero tale. Tutti noi abbiamo vissuto o vivremo la morte di altri esseri a noi vicini, che siano umani o animali. È una parte cruciale e critica della vita, non le si può sfuggire. E proprio per questo non dev’essere qualcosa di cui non parlare. Se ne sei terrorizzato, finisce che paralizza la tua stessa vita. Il filosofo inglese Christopher Hitchens ha detto che la morte causa la religione, e credo che avesse perfettamente ragione. Tutte le religioni sono state fondate per negare la realtà della morte: ti dicono che si muore, ma in realtà si va in paradiso, o ci si reincarna, o chissà cos’altro. Io non ho mai dato spazio, nella mia vita e nel mio cinema, a tutto questo. Come avrà visto, nei miei film non c’è mai stato un personaggio religioso, perché il mio modo di affrontare la morte non è ignorarla. Io la morte la affronto, la guardo dritto in faccia».