Directed by Steven Soderbergh

Il nuovo film ‘Black Bag – Doppio gioco’, il momento in cui si è innamorato del cinema, la costruzione di un linguaggio, il lavoro con le star (George e Julia, ci sentite?). Una lunga chiacchierata

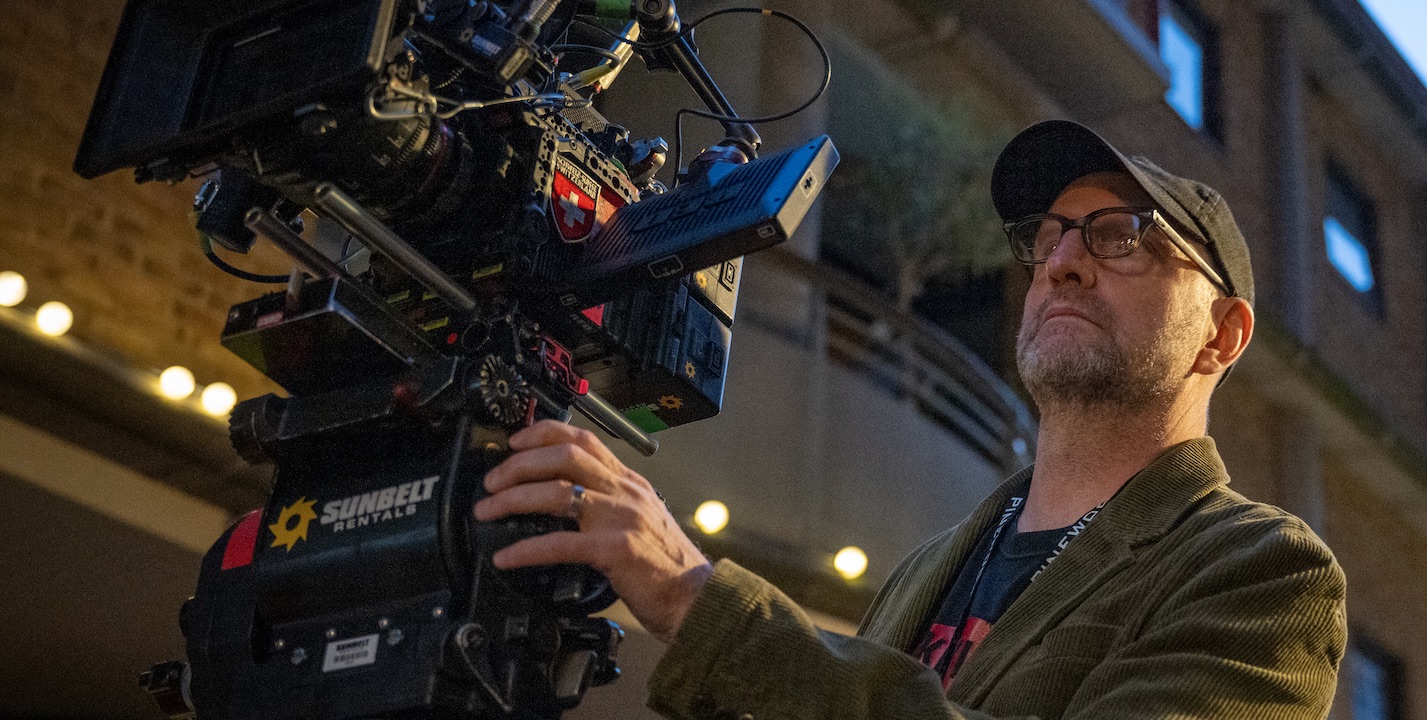

Steven Soderbergh sul set di ‘Black Bag – Doppio gioco’. Foto: Universal Pictures

Sulla sua maglietta c’è scritto “Scritto e diretto da Lina Wertmüller”, e la dicitura “directed by“, scoprirò in questa lunga conversazione milanese con Steven Soderbergh, è il punto focale, il momento da cui è cominciato tutto.

Dal primo film subito Palma d’oro, cioè Sesso, bugie e videotape, la “direzione” è anche il punto focale del cinema di Soderbergh. Direzione intesa come regia, ovviamente, ma anche la direzione degli attori (quasi sempre grandi star che, nelle sue mani, lo sono diventate ancora di più, o diversamente), e anche la direzione autarchica che ha sempre preso il suo cinema, grande e piccolissimo, industriale e indipendente, commerciale e autoriale, da Oscar (lui ne ha vinto uno per Traffic) e da “cinemini”, tutto insieme, sempre.

Fino a oggi, in cui si diverte a portare al cinema uno spassoso spy movie dritto come una lama, scritto da David Koepp, interpretato anche stavolta da grandi star (i protagonisti sono Michael Fassbender e Cate Blanchett, con loro Tom Burke, Regé-Jean Page, Marisa Abela, Naomie Harris e Pierce Brosnan in versione anti-Bond) e capace, anche qui, di mischiare i generi: c’è lo spionaggio, appunto, ma anche la commedia, il romance, l’action, e il linguaggio cinematografico in senso stretto. Da molti anni, Soderbergh è anche il direttore della fotografia (con lo pseudonimo di Peter Andrews, dal nome di suo padre) e il montatore (alias Mary Ann Bernard, il nome di sua madre) dei suoi film. Tutto insieme, anche qui.

Questo nuovo film s’intitola Black Bag – Doppio gioco, arriva nelle sale con Universal Pictures il 30 aprile, ed è puro godimento per ritmo, visione, recitazione (vedetelo in lingua originale, se potete). Non vi dico nulla della trama perché sarebbe un dispetto. Solo che ci sono due spie, sposate tra loro, e un intrigo per cui potrebbero dover tradire la fiducia reciproca.

Comincio da una domanda banale e retorica, considerata l’intelligenza del copione: perché una spy story così classica?

David [Koepp] è bravissimo in queste cose, hai ragione, e in assoluto io credo che il genere sia un sistema molto efficace per diffondere le tue idee, che siano personali o politiche. Diciamo che da Che (il film su Che Guevara del 2008 uscito in due parti, L’argentino e Guerriglia, nda) mi sono focalizzato su film più rivolti al pubblico. Non che quello non lo fosse, ma ci sono film che sono più concentrati, diciamo così, su sé stessi e altri che invece lo sono su quello che vuole il pubblico. Io ho girato alcuni di quei film concentrati, anzi ossessionati da sé stessi, ma dopo Che l’idea di fare solo progetti di quel tipo non mi interessava più. Volevo fare qualcosa di davvero divertente. Anche se non credo che sarei in grado di fare un film che non parli di niente o che sia una specie di oggetto di plastica usa-e-getta: diciamo che oggi sono semplicemente più attento al pubblico rispetto all’inizio della mia carriera. Ed è anche per questo motivo che Black Bag dura solo 94 minuti.

Di questo ti ringrazio.

(Sorride) Mi chiedo spesso: perché oggi i film sono così lunghi? Cosa sta succedendo? E me lo domando soprattutto dal punto di vista narrativo: per giustificare una certa durata, dovrebbero esserci nuovi sviluppi della trama, o più personaggi. E invece certi film sono lunghi e basta. Black Bag era per sua natura molto asciutto, molto sintetico. La sceneggiatura era breve, e quindi anche il film è breve, ma è molto denso. Succedono un sacco di cose. Gli ultimi film che ho fatto sono stati pensati più o meno tutti così.

Michael Fassbender e Cate Blanchett in ‘Black Bag – Doppio gioco’. Foto: Claudette Barius/Focus Features

Mi piace che tu stia dicendo tutto questo con addosso la maglietta “Scritto e diretto da Lina Wertmüller”, una regista a suo modo molto politica, ma che ha sempre usato il cinema – e molto spesso il genere – per intrattenere, appunto.

Be’, quella della prima cena in Black Bag per me è una scena che avrebbe potuto fare lei, se avesse girato un film di spionaggio.

Di quella scena hai già parlato ampiamente, ed è già diventata un cult per i cinefili. In effetti, penso sia una sintesi perfetta di molti elementi del tuo cinema. C’è appunto l’intrattenimento, c’è la commedia, c’è l’azione, c’è il glamour. E c’è il linguaggio cinematografico stesso: la fotografia, il montaggio… è quasi “un film nel film”.

Quando ho letto la sceneggiatura e ho parlato con David, gli ho detto: “Ci sono due versioni di questo film che possiamo fare. Una è quella con l’acqua naturale, l’altra quella con l’acqua frizzante”. Lui mi ha detto: “Dovremmo fare quella con l’acqua frizzante”, e anch’io del resto preferisco le bolle… (lo dice, sorridendo, mentre versa a entrambi un bicchiere di acqua frizzante, nda) In un mio eventuale memoriale, quella prima scena a tavola che inizia con gli ospiti sulla porta, passa per la coltellata e finisce con quell’ultima inquadratura sarebbe un esempio perfetto di quello che è il mio cinema. Se qualcuno chiedesse: “Cosa lo distingueva come regista? Mostrami qualcosa che mi faccia capire com’era il suo stile”… ecco, quella è una mia sequenza-tipo a tutti i livelli, dalla sceneggiatura alla regia, al montaggio, al casting, alla scenografia, tutto. Ho visto quella prima scena soprattutto come un’opportunità e una sfida, perché per tutto il tempo quei sei personaggi non si muovono. E non si muovono per 12 minuti. La sfida è stata girarla in modo tale che, dopo averla vista, uno potesse pensare: “Vorrei rivederla subito”. È quello che è successo a me leggendo la sceneggiatura. Mi metteva un po’ di ansia solo il fatto di sapere che quella in fondo era come la sequenza di Omaha Beach in Salvate il soldato Ryan. Doveva essere perfetta. Dovevi fare in modo che il pubblico pensasse: “Wow”. E come si fa?

Be’, tu l’hai fatto. Tu e il tuo cast meraviglioso.

Sì, avere quel cast ha aiutato (sorride). Michael [Fassbender] riesce a fare moltissimo con niente, ed è proprio quello che gli ho chiesto: in una scala di emozioni che va da 0 a 10, lui al massimo doveva arrivare a 3. E Cate [Blanchett]… vabbè, lei viene da un altro pianeta. L’importante è stato creare una sorta di composizione di quei personaggi in quella stanza, seduti a quel tavolo. Una composizione che fosse appropriata per questo film, che gli appartenesse. Avrei potuto inventarmi delle inquadrature pazzesche, ma che non sarebbero state in sintonia con il tono del film. E invece è da quello che si comincia, sempre. Mi sono chiesto: quante sono le inquadrature che vale la pena girare? E poi, entrando più nello specifico: quante inquadrature con tre personaggi ci vogliono? Quante con due? E con uno solo? Quindi, all’inizio della scena, ho creato una specie di tableau, un’inquadratura in cui sono tutti seduti, per cui ti fai un’idea molto chiara di come posizionati. Poi ti ritrovi dentro una serie di riprese singole mentre ciascuno parla di cose ancora vaghe, in modo che l’attenzione dello spettatore sia ancora un po’ distratta. La prima volta che faccio un’inquadratura singola da sopra la spalla del personaggio di fronte è quando Tom Burke dice qualcosa su Michael Fassbender, poi taglio su un’altra inquadratura singola, cioè il primo piano di Cate, che è come se dicesse: “Oh, forse di questo è meglio non parlare…”. E lì il pubblico capisce che è successo qualcosa. Il punto è avere un piano visivo, chiamiamolo così, che indichi allo spettatore quando e dove dovrebbe spostarsi la sua attenzione, ma senza che se ne accorga. Devi portare gli spettatori dentro l’azione senza che se ne rendano conto.

La scena della cena in ‘Black Bag – Doppio gioco’. Foto: Universal Pictures

In modo quasi subliminale.

Esattamente. E poi bisogna mantenere quell’attenzione, fare in modo che lo spettatore sia continuamente trascinato dentro quello che succede. E anche lì capisci come e cosa fare. Per esempio, qui l’unica inquadratura che ho dovuto rifare rispetto a come l’avevo pensata è quella del coltello che entra nella mano [di Tom Burke]. L’ho girata tre volte per via della posizione della macchina da presa, e stiamo parlando di una differenza di pochissimi centimetri. Quando ho fatto una prima proiezione di prova non ho ottenuto la reazione che pensavo, e allora ho capito che la macchina da presa doveva stare un po’ più… così (mette la mano in diagonale).

Il cinema per te è sempre stato una questione di linguaggio, o il tuo linguaggio si è evoluto attraverso i tuoi film? Oppure entrambe le cose?

Credo entrambe le cose. L’evoluzione della grammatica del cinema è un tema che mi appassiona moltissimo. I primi registi della Storia del cinema hanno capito che potevano tagliare da qui a qui e che il pubblico lo avrebbe accettato, anche se non l’aveva mai sperimentato prima. Mi ha sempre affascinato quel preciso momento, l’attimo in cui il primo regista ha detto: posso farlo. Posso inventare un’altra realtà. Posso inventare il cinema. Il montaggio è il cinema. Ultimamente c’è questa tendenza a fare le cose in un unico piano sequenza, soprattutto in televisione (il riferimento è, ovviamente, an Adolescence, nda). E può essere fantastico. Ma io guardo quei film e quelle serie e mi chiedo sempre: perché dovrebbe essere meglio? Il montaggio è la cosa migliore che sia mai capitata. Quindi, per tornare alla tua domanda, quando da adolescente ho iniziato ad appassionarmi seriamente al cinema sono tornato indietro, agli albori del linguaggio cinematografico, e mi sono messo a osservare la sua evoluzione e soprattutto la velocità con cui è cresciuto, diventando sempre più sofisticato. Prendi David Wark Griffith: avrà anche avuto dei contenuti problematici (il suo Nascita di una nazione, del 1915, è uno dei “testi” fondanti del Ku Klux Klan, nda), ma quello che faceva era strabiliante, considerata l’epoca e quello che la gente pensava fosse un film. Erano gli anni Venti, il cinema muto era al suo apice, e quegli autori facevano cose coraggiosissime anche per gli standard attuali, in termini di pura narrazione visiva. È come nella letteratura: se esiste un limite, come può il linguaggio evolversi prima di trasformarsi in qualcosa di incoerente o così astratto da non poter più suscitare emozioni in chi legge? Tutto questo mi ha sempre interessato, mi ha sempre fatto riflettere. Ci sono un paio di film che ho girato che puntavano a dimostrare fino a che punto si sarebbe potuto astrarre qualcosa prima di perdere la concentrazione dello spettatore. Uno è The Limey (da noi titolato L’inglese, nda), che è una sorta di film cubista, l’altro Schizopolis, che invece è un film quasi surrealista. In termini di pura grammatica cinematografica, per me il punto oltre cui nessuno è mai andato è Hiroshima mon amour di Resnais. Che, anche se lo guardi adesso, è sbalorditivo. Penso sia il massimo a cui ci si possa spingere: se si va oltre, lo spettatore lo perdi. La cosa grandiosa di quel film non è solo che nessuno aveva mai fatto qualcosa che fosse assemblato in quel modo, ma che averlo “progettato” così ha contribuito a provocare emozioni in chi lo guardava. In Hiroshima mon amour il linguaggio cinematografico va di pari passo con la narrazione. Da un lato è un po’ triste pensare che sono passati più di sessant’anni e siamo rimasti fermi a quel modello inarrivabile. Ma è come, in letteratura, il caso di Burroughs, che ha portato un certo tipo di scrittura al limite massimo possibile, prima che la gente dicesse: “Amico, mi hai perso”. O, nella musica, quello che ha fatto negli anni ’60 Miles Davis. C’è qualcosa, diciamo un DNA narrativo, che tutti condividiamo, che è comune e che ha un limite, un perimetro. E, come ti dicevo, è divertente ogni tanto opporsi a quel limite, ma oltre un certo punto diventi irraggiungibile per chi ti guarda. E io non voglio perdere il pubblico. Ho provato alcune cose al limite, diciamo così, ma non sono Peter Greenaway, capisci? La mia formazione non è stata quella. Sono cresciuto guardando di tutto, qualunque tipo di film, e sono cresciuto in periferia, dove c’erano consumi culturali molto pop. Ho amato 8½, ma anche A Hard Day’s Night. E ho pensato che valesse la pena approfondire entrambe le forme di linguaggio.

Steven Soderbergh sul set con Michael Fassbender. Foto: Universal Pictures

Ricordi il momento in cui ti sei innamorato del cinema?

Sì, ricordo esattamente il momento in cui il mio rapporto con il cinema è passato dall’essere fan al pensare di poter farlo diventare un lavoro. È stato nell’estate del 1975, quando ho visto Lo squalo e sono uscito dal cinema pensando che volevo sapere cosa volesse dire “directed by“. Cosa significa? Chi è Steven Spielberg? Cosa fa esattamente? E per fortuna c’era molto materiale che poteva spiegarmi entrambe le cose. Sono entrato in quella sala da appassionato di cinema e ne sono uscito da regista: da quel momento in poi, ho iniziato a vedere qualsiasi film come qualcosa che potevo fare, non solo che potevo guardare. Era come se avessi di colpo capito chi ero, come se fosse scattato un interruttore. Tutto quello che facevo a scuola era diventato secondario, pensavo solo al cinema. E i miei genitori, mio padre in particolare, mi hanno capito e sostenuto moltissimo. Mio padre era un insegnante, ed è come se avesse detto: “Sta imparando da solo, lasciamolo fare”. Sono stato molto fortunato.

Vincere la Palma d’oro con il tuo primo film, Sesso, bugie e videotape – e quindi avere un immediato riconoscimento da parte di quella comunità cinefila di cui tu stesso facevi parte – cos’ha significato per te?

È impossibile considerare [quella vittoria] come qualcosa di diverso da una semplice serie di circostanze molto fortunate. Non avrei dovuto essere in concorso ma alla Quinzaine des réalisateurs, e Wim Wenders non avrebbe dovuto presiedere la giuria: al suo posto doveva esserci Francis Ford Coppola. Ero totalmente consapevole di come erano andate le cose. Non voglio sminuire quella vittoria, ma sono stato semplicemente molto, molto fortunato, e il tempismo ha giocato un ruolo fondamentale. Se Sesso, bugie e videotape fosse uscito l’anno prima o l’anno dopo, il mio futuro sarebbe stato molto diverso. Dopo la vittoria a Cannes, ho pensato puramente all’opportunità che quel premio mi avrebbe dato di lavorare in Europa. Il mio primo pensiero è stato: “Questo renderà molto più facile ottenere finanziamenti per girare un film in Europa”. E in effetti il mio secondo film (Kafka, in italiano Delitti e segreti, nda) è stato finanziato interamente dalla Francia e girato in Cecoslovacchia. Ho visto la Palma d’oro come una possibilità e non come qualcosa che avesse a che fare con il film in sé, che era in fondo molto modesto nella sua ambizione.

James Spader e Andie MacDowell in ‘Sesso, bugie e videotape’ (1989). Foto: Miramax Films

Direi, anche a fronte di quello che racconti, che però quel film e quel premio ti hanno dato in un certo senso la libertà di essere sia il regista americano che voleva fare film americani, per capirci, sia quella di essere essere qualcuno o qualcos’altro, di sperimentare. E questo è rimasto il filo rosso della tua carriera: ti sei costantemente spostato dai film per gli Studios a quelli indipendenti, dal glamour al low budget. Penso anche agli ultimi anni: ho amato tuoi film recenti come No Sudden Move, o Lasciali parlare, o Kimi, che hanno un carattere fortemente indie ma che sono pieni di star, e che continuano ad essere un terreno di sperimentazione in fatto di regia, montaggio, e tutto quello che ci siamo detti all’inizio.

Penso che tu abbia ragione nel dire che Sesso, bugie e videotape ha definito una sensibilità che è stata costante, per quanto riguarda il mio modo di pensare al cinema. Quello che volevo far sapere al pubblico – e lo si capisce anche se si leggono le mie interviste di quel periodo – è che non avevo intenzione di ripetere la stessa formula. Volevo che la gente sapesse fin dall’inizio che non avrei continuato a raccontare le vite sessuali degli americani, ma che avrei provato un sacco di cose diverse. E c’è voluto un po’, credo, perché gli spettatori smettessero di chiedersi cos’avrei fatto dopo e superassero la delusione perché non avevo fatto quello che si sarebbero aspettati. Credo che alla fine quella sensazione sia passata, e che il pubblico abbia iniziato a considerare ogni film come se fosse a sé stante. Ma all’inizio ero consapevole del fatto che stavo provando cose diverse perché io per primo non ero sicuro di quale fosse il mio posto. Out of Sight è stato un film molto importante per la mia evoluzione di regista, perché lo sentivo davvero come la sintesi di quello che mi piaceva e che volevo fare. Era il genere di operazione in cui mi sentivo davvero bravo, ovvero prendere quello che a prima vista sembrava un tipico film da Studio e trasformarlo in qualcosa di diverso, cosa non facile perché all’epoca ero confinato nella “movie prison”, nessuno voleva produrre un mio film.

Com’è andata?

È andata che ho miracolosamente ottenuto il lavoro, ma poi dovevo metterlo in pratica. E dovevo farlo in modo da dimostrare che era quello in cui ero davvero bravo. È stato un momento cruciale. “Se lo sbaglio, sono finito”, mi dicevo. Lo stesso valeva per George [Clooney]. Avevo una sceneggiatura fantastica, un cast fantastico, dei produttori che mi supportavano e che capivano cosa stavo facendo. Mi era permesso di fare tutto come volevo. E anche se commercialmente il film non ha avuto un grande successo, creativamente è stato considerato un successo e mi ha fatto uscire da quella prigione, e soprattutto mi ha fatto capire dove potevo lavorare e come potevo farlo. Poi ci sono stati alti e bassi, è normale, ma Out of Sight rimane una tappa fondamentale. Se non avessi ottenuto quel lavoro, non so davvero cos’avrei fatto. È stato importantissimo per me.

Jennifer Lopez e George Clooney in ‘Out of Sight’ (1998). Foto: Universal Pictures

E anche per George Clooney, che hai trasformato da star della Tv in una star del cinema.

Ci siamo incontrati proprio al momento giusto, in entrambi c’era un enorme potenziale non ancora pienamente espresso: E.R. era il suo Sesso, bugie e videotape, nessuno di noi due fino ad allora aveva fatto qualcosa che facesse capire alla gente quello che eravamo davvero. Avevamo bisogno l’uno dell’altro e ci siamo capiti subito, si è creata una fiducia immediata e un legame fortissimo. Guardo quel film e penso: “È la prima volta che vediamo George come lo conosciamo oggi”. Sapevo che George aveva quel carisma. Tanti miei colleghi non credevano potesse essere una star del cinema, io l’ho visto in E.R. e ho pensato: “Questo ragazzo è una movie star”. Non avevo dubbi, semplicemente non aveva ancora trovato il ruolo giusto. La mia unica indicazione sul set è stata: “Non fare niente. Hai delle battute fantastiche, hai degli ottimi compagni di scena. Non fare niente. Stai immobile”. E lui fin dal primo giorno ha detto: “Ho capito”. È stato fantastico.

Ami lavorare con le grandi star ma piegandole, diciamo così, a quello che serve al tuo cinema. Julia Roberts in Erin Brockovich è sia la più grande star del cinema del tempo che la tua Julia Roberts, e anche per questo forse ha vinto l’Oscar – oltre che per la sua bravura in quel ruolo, si capisce.

Be’, anche lì, di nuovo, il tempismo. Mentre giravamo Out of Sight i produttori, che erano gli stessi, mi proposero il soggetto di Erin Brockovich. E io gli risposi: “Mi sembra la storia peggiore che abbia mai sentito, perché pensate che voglia fare una roba del genere?”. Un anno dopo ero in sala di montaggio a lavorare su The Limey, e io e la mia montatrice Sarah Flack stavamo facendo molta fatica: il film era pensato in un modo che sembrava non funzionare più, ci siamo trovati praticamente a riscriverlo fotogramma per fotogramma. I produttori di Erin Brockovich tornano da me con una nuova bozza della sceneggiatura, io la leggo e improvvisamente mi sembra il miglior film possibile da girare. E so che lei [Julia Roberts] è pronta per farlo. In quel momento, Julia era la più grande star del cinema al mondo, ma era pronta [per qualcos’altro]. E anche questa è stata solo fortuna. È stato il set più facile in assoluto, ancora oggi. È imbarazzante quanto sia stato facile girare quel film. Eravamo nei tempi previsti, e addirittura cinque milioni di dollari sotto il budget. Con Julia non ho mai fatto più di tre ciak. Ero preoccupato che non andasse a buon fine perché pensavo: “Possibile che non ci sia stato nessun problema?”. Perciò doveva andare male in qualche modo. Invece ho capito che sono dei casi molto rari, ma esistono. Quanto a quello che dicevi sulle star, credo che oggi ci siano molti registi, soprattutto giovani, che hanno questo atteggiamento un po’ snobistico nei confronti dei divi del cinema. Io invece credo che siano le star del cinema a rendere popolari i film e mi innervosisco quando non vengono usate bene. Bisogna avere una certa comprensione di ciò che crea un legame tra la star e lo spettatore, e non usare la star in un modo che vuole punire il pubblico per aver apprezzato l’aspetto per cui quell’attore o quell’attrice è diventato così famoso e così amato. Il mio atteggiamento è sempre stato: se prendi un divo del cinema e ribalti ciò che alla gente piace di lui, allora quel divo non dovrebbe essere il protagonista del tuo film. Puoi farlo se gli offri un personaggio secondario, e allora può essere divertente. Ma se fai un intero film negando al pubblico ciò che ama, il pubblico si arrabbierà, ed è giusto che accada. Mi arrabbierei anch’io. Perché scegliere quella star e non lasciarle fare ciò che sa fare meglio di chiunque altro?

Julia Roberts in ‘Erin Brockovich – Forte come la verità’ (2000). Foto: Universal Pictures

Sul red carpet dell’ultima Mostra di Venezia, George Clooney e Brad Pitt hanno fatto esattamente quello che fanno nella saga di Ocean, perché sono quella cosa, e la gente vuole quella cosa.

Esattamente: quella è la loro dinamica. Un altro tema su cui mi interrogo sempre è il modo in cui si “vende” un film, che può essere altrettanto fuorviante. Se usi un trailer o un poster che non corrisponde a quello che il film è, gli spettatori si arrabbiano. Sapevo che nel trailer di Black Bag avrebbero usato l’auto che esplode. Sapevo che avrebbero usato l’immagine di Cate che butta la pistola sul tavolo. E io ho detto: “Per me va bene, ma bisogna chiarire di cosa parla questo film, ovvero di una coppia sposata. Si possono usare tutte quelle inquadrature, ma bisogna assicurarsi che passi il messaggio che questa di base è la storia di un matrimonio”. E loro hanno capito.

Torno su Sesso, bugie e videotape, ma solo sul titolo, che è una sorta di profezia dei tempi che sarebbero venuti. Oggi, socialmente e pure politicamente, è davvero tutto sesso, bugie e vabbè, non videotape ma solo perché è cambiata la tecnologia.

È corretto. Anche se, quando lo guardo ora, rispetto ai tempi che viviamo mi sembra una storia dell’Ottocento, un romanzo di Jane Austen. È così… a modino. Ma è vero, si può sostituire la parola videocassetta con qualsiasi tecnologia che permetta alle persone di creare relazioni virtuali e di allontanarsi dalle connessioni del mondo reale, qualsiasi strumento per distanziarsi ed evitare di restare feriti dalla realtà, e… be’, è la stessa identica cosa. Allora non avrei mai potuto immaginare che le persone fin da giovanissime avrebbero avuto accesso a una tecnologia così onnicomprensiva, al punto che le relazioni che si costruiscono e si mantengono in uno spazio virtuale oggi spesso hanno la precedenza su quelle che si instaurano fisicamente. Ma l’evoluzione umana è sempre ciclica, e la tecnologia ne è lo specchio. La tecnologia in un certo senso ha fatto a pezzi l’industria musicale, Napster ha rovinato le case discografiche, eccetera eccetera. La conseguenza è che ora la musica dal vivo è diventata più importante che mai, perché non può essere replicata. Gli eventi dal vivo sono in ottima salute, che si tratti di musica o di sport o di teatro le persone, pur avendo ormai accesso a tutto attraverso lo smartphone, il computer o la Tv, a quanto pare hanno ancora bisogno di vedere qualcosa in tempo reale. Ma se sei un ragazzino e pensi a quanto tempo ci vuole al tuo cervello per svilupparsi e a quanto sono invece seducenti e immediate queste nuove tecnologie, be’, in quel caso lo scenario che abbiamo di fronte un po’ mi spaventa. Sono felicissimo del fatto che non esistesse il concetto di “postare” quando ero un adolescente appassionato di cinema, perché ero proprio un punk. Avevo opinioni molto forti, e penso che se le avessi condivise pubblicamente da qualche parte sarei stato cacciato da Hollywood prima ancora di arrivarci. Il punto è che è troppo aspettarsi che un giovane abbia l’autocontrollo su cose di cui si potrebbe pentire in seguito. Ci sono cose che pensavo allora e che non penso più, ma se le avessi postate sarebbero ancora lì. Ho molta tolleranza nei confronti delle persone che dicono cose stupide, soprattutto se sono giovani: poi cresceranno e capiranno. La specie umana progredisce attraverso gli errori, nessuno non ne fa mai o non dice mai sciocchezze. Tu, come giornalista, potresti seguire Gesù per una settimana e lui a un certo punto dirà qualcosa per cui poi la gente, quando leggerà il tuo articolo, si chiederà: “Ma perché Gesù ha detto quella stronzata?”. È solo che oggi nessuno può resistere a tutto questo. Non so dirti come si evolverà questo scenario, so solo che mia figlia, che con questi dispositivi ci è cresciuta, quando aveva 19 anni ha voluto lasciare Facebook. Mi ha detto: “Io nella vita non ho 75 amici. Ne ho cinque”. E ho trovato quella scelta molto intelligente. Credo che tutti gli esseri umani siano di base intelligenti, ma spesso non sono saggi. Inventiamo queste cose bellissime e però non siamo in grado di capire quali saranno le conseguenze. La scarica di dopamina che riceviamo nell’immediato è così potente che conta di più, non possiamo farci niente.

Tornando al cinema, oggi è un’esperienza vissuta meno “dal vivo” rispetto ad altre, ma credo sia ancora, in ogni sua forma, un buon modo per evadere e per non “restare feriti dalla realtà”, come dicevi prima. Quindi la mia ultima domanda è: cosa rappresenta per te il cinema oggi, anche come reazione ai nuovi tempi e alla nuova direzione che il cinema stesso sta prendendo?

Be’, penso che siano due le cose che lo tengono e che lo manterranno sempre vivo. La prima è il piacere di sentirsi raccontare una storia in un modo molto specifico da parte di una persona specifica. Ciò che accadde a me in quel cinema nel 1975 fu la consapevolezza che ciò che avevo visto rappresentava il punto di vista molto specifico di un individuo chiamato regista. Penso che ci sia un piacere nel sentire la firma di un regista, un piacere diverso rispetto a quando si vede qualcosa che è chiaramente prodotto da un’azienda. La seconda cosa è che credo che sia positivo, soprattutto ora, riunirci in gruppo e guardare qualcosa. Stare tutti insieme a guardare qualcosa per un paio d’ore, o idealmente per 90 minuti (ride), ci fa stare bene. Quindi non credo che il cinema scomparirà mai, ma al tempo stesso dobbiamo essere consapevoli di come rendere quell’esperienza più intensa, e far capire alle persone quanto sia positiva, soprattutto se praticata insieme. Io stesso ho cambiato moltissimo le mie abitudini. La cosa che faccio di più quando non lavoro a un film è leggere romanzi, perché richiedono lo stesso tipo di attenzione di quando si va in sala: non si può leggere un romanzo e fare qualcos’altro nello stesso momento, non c’è “second screen” che tenga. E se a questo punto della mia vita dovessi scegliere tra il guardare solo film o leggere solo libri, probabilmente sceglierei i libri. Ma non sono pessimista. Diciamo che la vedo così: i film sono stati la forma d’arte dominante del XX secolo, ed è chiaro che non sono più la forma d’arte dominante del XXI secolo. Ma continuo a pensare che ci sia un enorme valore culturale e spirituale nell’essere parte della grande chiesa che è il cinema.