C’è e insieme scompare, è dentro e fuori le cose, e lì ti porta, con quello sguardo sfuggente e appuntito. Galatéa Bellugi, magnifica presenza ogni volta che compare (no: appare) da qualche parte, ha un segreto, ma non te lo rivelerà mai. Infatti, al mio commento su quel suo essere-e-non-essere, replica: «Grazie, che bello che mi vedi così», ma non ti dice mica come ci riesce.

In Italia – che è l’altra sua metà, la nonna vive a Roma – questa ventiseienne parigina è arrivata con Gabriele Salvatores, che l’ha voluta nei due capitoli del suo Ragazzo invisibile. In Francia, come prima consacrazione, il bel L’apparizione di Xavier Giannoli, che le ha dato la prima candidatura ai César come rivelazione femminile, poi di nuovo il ritorno da noi per le opere prime di due ragazze fantastiche che si sono rivelate subito autrici, Carolina Cavalli (Amanda) e Margherita Vicario (Gloria!). Anche lì presente col suo mistero indecifrabile, ragazza chiusa dentro una cameretta o nelle mura di un convento, ma con un mondo di dentro che spinge per uscire.

Adesso arriva un film molto bello, esce il 23 maggio, andatelo a cercare. S’intitola Chien de la casse, l’ha diretto Jean-Baptiste Durand, ha vinto il César come miglior opera prima (aridaje) e Galatéa ha ricevuto la sua seconda nomination, stavolta come miglior attrice non protagonista. È una storia in cui «non è che succede tanto», ride lei, «quei tre non fanno niente». Però in quel non fare niente «la gente si riconosce, vengono da noi e ci dicono: “Anche noi da ragazzi eravamo così”». Quei tre sono due amici (bravissimi Raphaël Quenard, visto in Yannick – La rivincita dello spettatore di Quentin Dupieux, e Anthony Bajon) che ammazzano il tempo già morto in un paesino della provincia del sud della Francia. Finché non arriva una ragazza misteriosa, Galatéa appunto, a sparigliare tutto.

Galatéa Bellugi con Anthony Bajon e Raphaël Quenard in ‘Chien de la casse’ di Jean-Baptiste Durand. Foto: No.Mad Entertainment

«Era un ruolo vicino a me, faccio questa studentessa che s’inserisce nell’amicizia tra quei due», mi dice lei. «E sì, quella cosa dello sguardo che dicevi la capisco, perché è un personaggio che più che agire guarda, è giocato tutto sull’osservazione. Jean-Baptiste ha girato il film nel villaggio dove è cresciuto, l’ha scritto in una lingua molto colloquiale, come parliamo noi francesi, e poi ci ha lasciati liberi di improvvisare, di giocare più che di recitare».

Si dice quanto è importante, e lo è, raccontare il femminile, e su questo con Galatéa ci torneremo. Ma è altrettanto importante oggi raccontare un maschile con le sfumature che il cinema finora ha tralasciato. «Sì, questo è uno sguardo su cos’è diventato il maschile oggi. All’inizio, quando ho letto la sceneggiatura, avevo paura, non volevo essere un personaggio insopportabile, la ragazza che arriva, mette un po’ di casino tra i due e poi se ne va. Ho parlato molto col regista perché avevo bisogno di creare un personaggio vero, non solo l’elemento perturbatore. Dovevo pensare bene a come rappresentare il femminile, in questa storia che vuole raccontare un diverso tipo di maschile».

Le opere prime sembrano diventate una sua fissazione. «Lo scambio con i registi esordienti è molto interessante, essendo un po’ più insicuri hanno un altro tipo di ascolto, e anche un altro modo di lavorare. Che poi un attore deve sempre affidarsi alla voce di qualcun altro, e questo fa sempre paura, anche con le persone che hanno già girato dieci film. Ma spesso, quando fai il tuo primo film, hai qualcosa che proprio vuoi raccontare, e che è il motivo per cui quel film lo fai. Margherita (Vicario), per esempio, ci ha raccontato perché era importante per lei fare Gloria!, e lo è diventato anche per noi. Mi piace investire in progetti che nascono come una cosa viscerale».

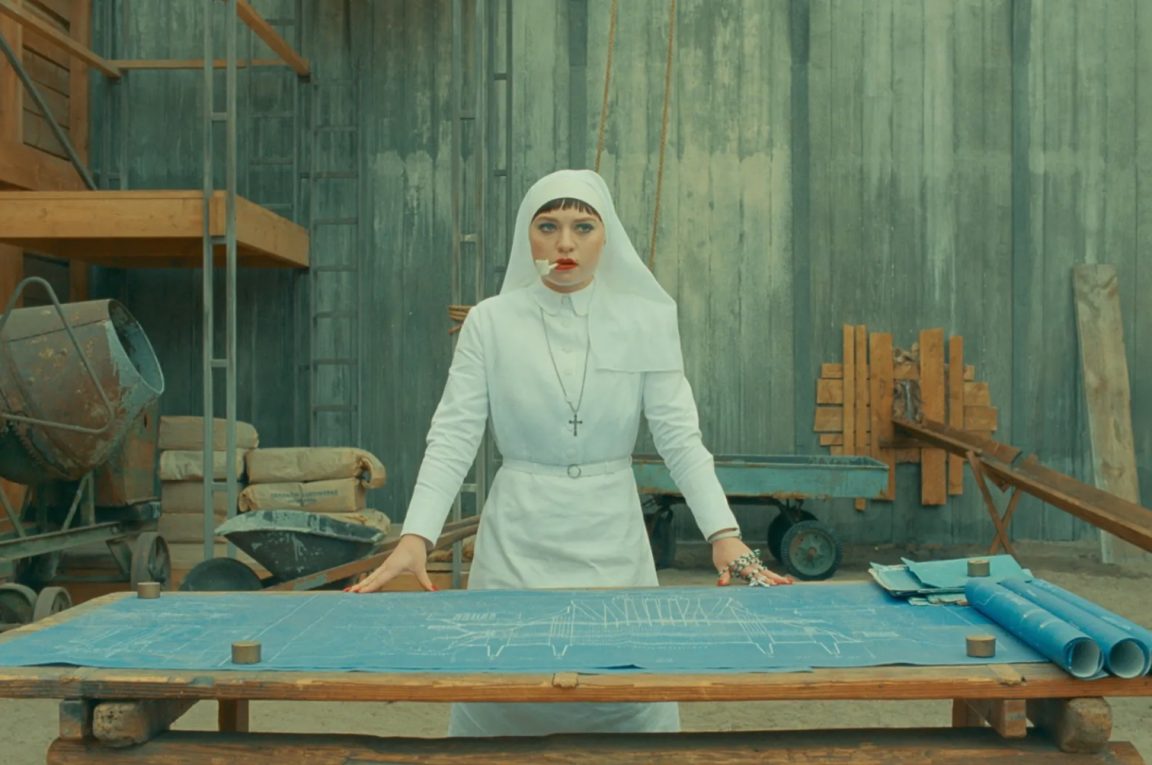

Galatéa Bellugi in ‘Gloria!’ di Margherita Vicario. Foto: 01 Distribution

Della presenza sempre speciale di Galatéa fa parte anche una specie di pudore, questo suo fare l’attrice ma sempre restandone un po’ fuori, a osservare, appunto, quello che le succede intorno, anche i successi. «È anche un modo per proteggermi. Il mio è un mestiere totalmente insicuro, può andare bene per qualche anno e poi magari non lavori più. E devi essere cosciente che è un lavoro da alimentare sempre anche fuori dal set, con la vita, le cose che vedi, che studi». Figlia di una costumista e di un attore teatrale, e con anche una sorella, Alba Gaïa, che fa l’attrice, per lei questo lavoro non era un’opzione impossibile, anzi. E quell’insicurezza, quella precarietà che senti fin da piccola, a quel punto o diventa un freno, oppure una cosa che ti fa dire: ma allora si può fare. «Sì, il fatto che possa finire tutto è una cosa che ho sentito fin da bambina, in famiglia. Ma paradossalmente mi ha dato la sicurezza che fosse un mestiere possibile, ma appunto un mestiere. Quando avevo sei anni ho fatto il mio primo film e i miei mi hanno detto: “Guarda che non sei un’attrice, hai solo fatto un film. Non andare a scuola a dire che sei un’attrice”». Il primo bagno di realtà. «Però il nostro è un mestiere strano. Senti che può finire da un momento all’altro, quindi devi sempre relativizzare, però devi anche essere il primo sicuro di te stesso, il primo che pensa che puoi farlo, questo lavoro. Devi andare ai provini facendo credere che sei l’attrice migliore». Ride.

Dal primo film a sei anni, quando non doveva sentirsi un’attrice, al “clic” di quando invece ha capito che voleva farlo davvero: quand’è successo, le chiedo. «Mi ricordo di aver visto una serie con mia sorella, Trois fois Manon, che mi è piaciuta moltissimo. Non vedevo più mia sorella ma il suo personaggio, e lì mi son detta: “È troppo brava, voglio farlo anch’io”. Ma ho sentito che volevo fare l’attrice soprattutto facendolo, perché mi divertivo moltissimo. Non saprei cosa fare d’altro che sia così divertente. Ma ho comunque studiato, per il discorso che facevo prima: “Magari non va”, pensavo. E allora, mentre facevo i primi film, mi sono iscritta a Relazioni internazionali: “Arrivo al diploma, e se in questi cinque anni il cinema ci sarà ancora, allora continuo”. È andata così. Però continuo a studiare ancora oggi. Per l’università sono andata in Giappone, ho imparato il giapponese, e adesso continuo a studiarlo».

Foto: José Castellar; Look: Vintage Thierry Mugler; Stylist: Isaure Simon-Dujat; Makeup e hair: Shaila Moran

Non c’è strategia, ma solo quello che accade. «Che esca adesso un film francese in Italia e tra poco un film italiano (Gloria!) in Francia è una cosa per me grandissima, avere due film di due culture diverse che escono ciascuno nell’altro Paese mi emoziona tanto». E ci sono le cose impreviste. «Gloria! è stato un ruolo inaspettato. Un film musicale, femminista, in Italia. Adesso ho fatto un altro film, L’engloutie, che non ho ancora visto, chissà come sarà. Faccio una professoressa abbastanza rigida, e non so se sono molto credibile in quel ruolo». Ride. «Però anche lì è stato un bellissimo incontro con una regista, Louise Hémon, e una troupe in cui i capireparto erano tutti donne… anche se non è che adesso in tutti i film devono esserci solo le donne». Ride di nuovo, consapevole di quanto invece stia cercando, con questa sua carriera non programmata, un nuovo racconto del femminile, attraverso le voci di tante giovani autrici.

E poi ci sono i sogni. «Si può sognare una carriera come quella di Meryl Streep?». Si può. O se vogliamo restare in Europa, «come Isabelle Huppert, che fa spettacoli fantastici a teatro e un sacco di film con personaggi tutti diversi». Anche lei una che si è sempre buttata, ha rischiato con gli esordienti, con ruoli spesso scomodi. Insieme alla divina di Francia Galatéa ha già fatto un film, Une jeunesse dorée, «che è stato accolto malissimo, e invece per me è stata un’esperienza bellissima, un ruolo lontanissimo da me per cui ho dovuto lavorare tanto. E invece ci hanno fatto commenti bruttissimi anche dal vivo, che è una cosa strana, perché di solito vengono solo a dirti che il film era bello, non che non gli è piaciuto. Ma è stato giusto così, anche più onesto in fondo. E poi il talento di un attore lo vedi soprattutto quando recita in un brutto film. Lì, se è stato bravo, pensi proprio: “Wow”». Ride ancora, e torna subito alla realtà: «È così che si impara».