«Poi si sa, un festival è un po’ un tritacarne»: partiamo da qui, da Venezia 79, dove ha presentato fuori concorso il suo nuovo documentario The Matchmaker, un lungo e disturbante vis-à-vis con Tooba Bashir Gondal, jihadista britannica scappata da Londra a 21 anni per unirsi allo Stato Islamico, ben nota alla stampa internazionale. Il soprannome di “Matchmaker” è il risultato di un’infuocata attività su Internet dove, tra il 2014 e il 2017, Gondal ha reclutato per l’Isis diverse donne occidentali (questa l’accusa) da far unire in matrimonio ai miliziani in Siria. “It’s a match!”.

Benedetta Argentieri, l’autrice del documentario, ritrova Tooba nel 2019 in un campo di prigionia proprio nel Nord Est della Siria, dopo la sconfitta dell’Isis ad opera dell’esercito di liberazione curdo: dal loro incontro tira fuori sette ore e mezza di intervista esclusiva e un film sul filo del rasoio del thriller. Di fronte alle domande, Tooba Gondal è incredibilmente amichevole e remissiva, generosa nel raccontarsi. Di fronte alle telecamere si pente anche – d’ogni cosa – con la speranza di tornare presto a casa. Ma le contraddizioni che emergono tra le azioni propagandiste che ha portato avanti sotto gli occhi di tutti e la versione dei fatti che propone nel film creano un cortocircuito importante: è il grande bluff della narrazione sessista sulle donne della Jihad, raccontate perlopiù come vittime passive. Uno storytelling voluto dallo Stato Islamico e avallato dall’Occidente.

Giornalista e regista impegnata da anni nei teatri di guerra, Argentieri fa luce ancora una volta sull’altra versione della Storia (è l’occasione giusta per recuperare anche i suoi documentari precedenti, Blooming in the Desert e I Am the Revolution, e la graphic novel Io non sono Islam). La domanda ufficiale di The Matchmaker è questa: chi si nasconde davvero dietro alla figura di Tooba Gondal? Una vittima del sistema o una fanatica estremista? Ma la domanda che conta di più forse è un’altra: cos’ha convinto centinaia di occidentali a lasciare i loro paesi per convertirsi all’Islam? La risposta che mi dà Argentieri apre una serie di riflessioni scomodissime: «Quello che dobbiamo chiederci davvero è: se così tante persone sono andate lì, da che cosa sono scappate qui?».

Iniziamo con le contraddizioni più facili: che effetto fa incastrare una riflessione sulla guerra in Medio Oriente tra uno spritz e un photocall?

Diciamo che negli anni ho imparato a capire anche i festival, e quello di Venezia è uno dei più importanti al mondo. Le prendo come delle opportunità, oltre che come un riconoscimento per il lavoro svolto. Mi mantengo tiepida, però. Non amo stare al centro dell’attenzione, non a caso ho scelto di stare dietro alla telecamera. Davanti mai. Ho voluto evitare una certa attenzione personificatrice che capita a chi fa questo mestiere. Ho vissuto tanti anni negli Stati Uniti e non era così, lì il lavoro conta più della costruzione del personaggio. In Italia invece vedo tanti miei colleghi che, una volta entrati nel circuito dei salotti televisivi, vengono chiamati per qualsiasi cosa al di là delle competenze specifiche.

Il passaggio da giornalista a opinionista.

Esatto. E a me quel salto non è mai interessato, assolutamente.

Facciamo un salto indietro. La prima immagine di te in The Matchmaker ti vede in viaggio mentre guardi fuori dal finestrino. Mi sono chiesta quand’è che si decide di fare una vita come la tua. In qualche modo è una decisione che va presa.

Credo siano scelte che vengono prese volta per volta. Io da giovane ho capito che mi sarebbe piaciuto fare questo mestiere, e ho iniziato a prendere una serie di decisioni per realizzare quel sogno. Non basta volerla fare, una vita come la mia. Bisogna essere consistenti e anche consapevoli delle contraddizioni che ci saranno. Per esempio, in questo caso, per aiutare il mio film sto facendo un sacco di interviste.

In origine hai studiato all’estero, poi sei tornata in Italia.

Sì, ho iniziato gli studi in Inghilterra, poi sono tornata in Italia per lavorare a Mediaset, agli albori di TGcom. Dopo mi sono spostata al Corriere della Sera in cronaca di Milano, per una sostituzione estiva. Quello è stato un azzardo e una vera scelta, anche perché a Mediaset stavano per assumermi e volevano mandarmi in video, ma io non volevo. Non mi piaceva come concetto. Invece volevo imparare a scrivere. Così ci ho provato e ho passato quasi dieci anni al Corriere prima di vincere una borsa di studio negli Stati Uniti, per fare giornalismo politico alla Columbia University. Ho studiato molto lì, anche grazie a corsi esterni come National Security in Medio Oriente. Mi ha dato la struttura per poter fare la giornalista anche per gli americani.

Curiosità da figlia: a casa come l’hanno presa?

Eh, bene ma non benissimo. È complicato per loro, e lo capisco. Sai, questa è anche una cosa tipica italiana, perché nel mondo ci sono tanti colleghi freelance che non hanno la mamma che li chiama ogni due minuti e che se non rispondi al telefono si preoccupa subito. Ora si sono abituati, ma sempre con la speranza che parta un lavoro – che sia un film o un fumetto – e che io smetta di andare sugli scenari di guerra.

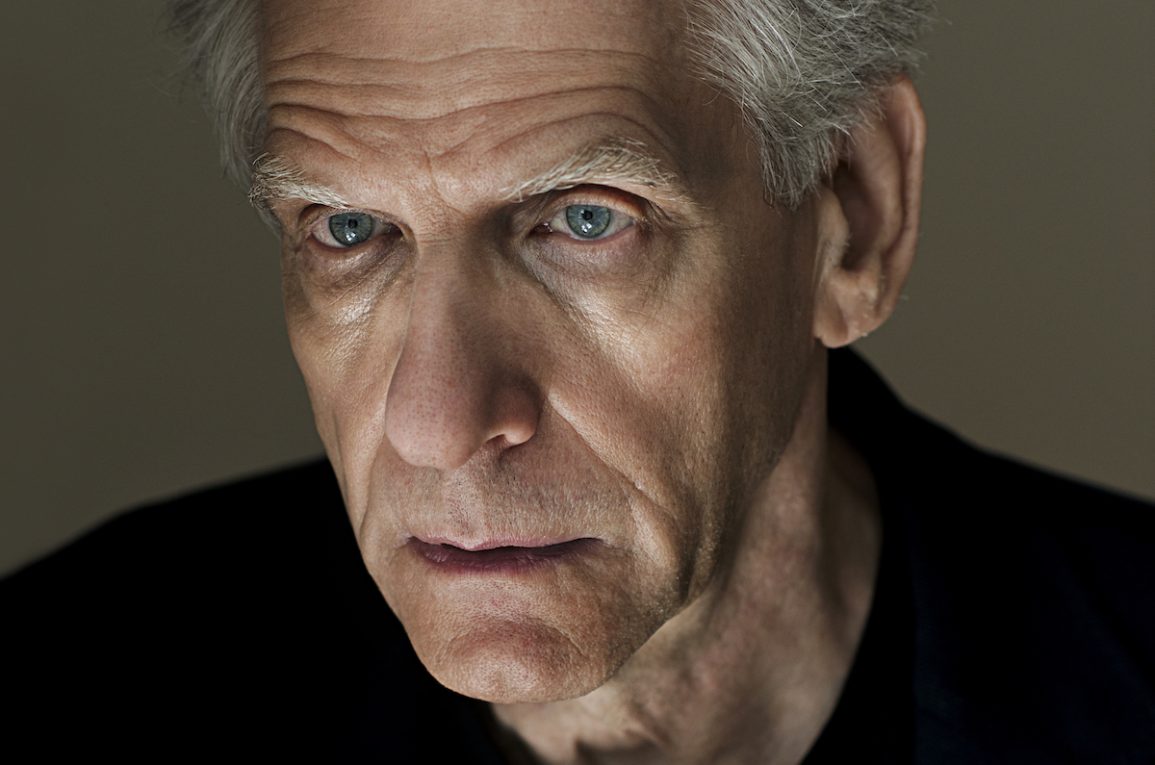

Benedetta Argentieri sul set di ‘The Matchmaker’. Foto: Fandango

In tutti questi anni hai mai avuto degli episodi di resa, hai mai pensato che fosse troppo dura?

Provo a ricordarmi sempre che io sono una goccia in un mare di tante altre cose. Ci sono stati momenti molto duri, anche psicologicamente. C’è stato un grandissimo senso di colpa: quello di poter tornare a casa. Ovvero in un posto, che siano gli Stati Uniti o l’Italia, che non è un teatro di guerra. Dove ci sono altri tipi di problemi, ma c’è anche la possibilità di scegliere di andare via. Negli anni questo mi ha fatto riflettere sul privilegio di essere una giornalista con il passaporto giusto, e mi ha fatto sentire in colpa verso le persone con cui lavoravo in Siria, in Iraq o in Afghanistan.

Il senso di colpa più forte?

Nel 2016, quando ho scritto questo pezzo per la Reuters sulle fosse comuni a Shingal (il nome arabo di Sinjar, nda), nella zone dell’Iraq dove abitano gli yazidi. Siamo stati i primi a parlare delle fosse comuni che erano state trovate, quindi sono stata a lungo a investigare lì. Mi ha lasciato una grossa ferita quando sono tornata a casa. Ma davvero grossa.

C’è un filo rosso nella tua indagine: contestare la narrazione ufficiale delle donne in guerra. Che per te, di norma, non sono vittime.

Non sono “solo” vittime. Questo è quello in cui credo. Ci sono donne vittime delle peggiori violenze, ma non c’è solo quello. Ciò che io contesto è vedere la realtà da un unico punto di vista.

Come hai iniziato ad accorgerti che erano anche delle protagoniste importanti?

Durante i miei viaggi. Parlando, venendo a contatto con diversi movimenti e persone, incontrando altri giornalisti. Questa è una generazione di giornalisti che non mi piace, perché si passa da un teatro all’altro senza soluzione di continuità. Vai un po’ in Pakistan e torni, poi scoppia qualcosa in Siria e allora vai subito lì, mentre gli editor si aspettano un certo tipo di titoli e quindi si parte con una tesi predefinita. Questo è un approccio che veniva contestato già ai tempi del mio master, così io cerco di essere sempre in ascolto. Quando si è freelance è più semplice: facevo sempre una lista di pezzi che mi sarebbe piaciuto scrivere, e solo alla fine scoprivo se erano attinenti ai fatti. Partire con l’idea di un articolo e poi magari seguire tutt’altra storia.

Le storie di Rojda Felat, Islam Mitat, Tooba Gondal e le altre, così come le indagini sul dating online, le Mafade o la Khatiba, nascono sul campo?

Il mio primo pezzo sulle donne nello Stato Islamico, che contestava proprio questo ruolo passivo che veniva descritto dai media mainstream, risale al 2015. Ero andata a Sinjar, c’era ancora la guerra, ero con i guerriglieri e le guerrigliere del PKK e loro hanno iniziato a raccontarmi che dalle radio sentivano delle voci di donne. Erano riusciti ad intercettare dei canali e si erano ritrovati ad ascoltare molte donne che si organizzavano, si addestravano, facevano sabotaggi ed erano a tutti gli effetti lì a combattere. Quell’anno ho iniziato un viaggio sui 500 chilometri del fronte che c’era nel Kurdistan iracheno, per capire se anche in altri punti le donne combattevano. Quando sono andata a Raqqa nel 2017, per poi filmare I Am the Revolution, io sapevo che esisteva una khatiba di donne, cioè un battaglione esclusivamente femminile. Me lo avevano già raccontato.

E qui con Tooba arrivi dritta al punto: lei confessa di conoscere personalmente la donna che ha ideato una khatiba prima dell’assedio di Raqqa, per addestrare le donne al combattimento.

Tutte le domande che sono riuscita a fare a Tooba, e tutti i dettagli che quindi Tooba mi ha fornito, dipendono dal fatto che lei capiva che io già sapevo.

Le altre donne nel campo di prigionia come hanno reagito alla vostra presenza?

I campi sono dei posti difficili con equilibri particolari, bisogna stare attenti, di fatto sei dentro a un recinto. Alcune di loro non erano contente che fossimo lì con le telecamere, ma Tooba è stata molto corretta e affettuosa nei nostri confronti, e questo ha aiutato. Ho passato un lungo periodo insieme a lei, ne siamo usciti con sette ore e mezza di interviste: è tanto materiale raccolto in diverse settimane di lavoro. Quando le cose non coincidevano, il giorno dopo tornavo a farle alcune domande a cui aveva risposto in modo evasivo o non veritiero.

Quello che colpisce molto in The Matchmaker è una tensione sotterranea tipica del thriller. Credi sia dipeso dalla natura dell’argomento o dalla direzione che hanno preso le interviste?

Ho fatto le riprese nel 2019 e abbiamo iniziato a montare nel 2021. Quello che vedi nel film è esattamente l’ordine cronologico delle interviste e degli incontri che ho avuto con Tooba. Non c’è stato bisogno di pensare troppo, siamo rimasti fedeli alla realtà, a quanto lei si è aperta con me e a quanto poi si è negata. Lei fa certe pause, delle riflessioni, dei sorrisi che aiutano quel ritmo di cui parli.

Tooba ha una presenza scenica disturbante. Forse dipende proprio da quel sorriso lì, impacciato e insieme compiaciuto, perfino quando racconta del padre di suo figlio che si è fatto esplodere o della schiavitù delle donne yazide. Come si rimane lucidi e imparziali di fronte a un atteggiamento del genere?

Quando raccontava dei suoi mariti sorridendo, io la leggevo più come una reazione di imbarazzo. Sai, a volte quando ci si imbarazza molto ci scappa da ridere. Ma ho avuto dei seri problemi quando ha iniziato a parlare delle yazide. Lì ho dovuto tenermi molto calma, mi ha dato fastidio sentirla parlare di questa ragazzina di tredici anni che, a detta sua, era innamorata del suo padrone. È stato difficile non alzarmi e uscire, non te lo nascondo.

Eppure è quasi impossibile percepire la tua tensione.

Mi dicono che sono molto attenta al linguaggio del corpo. Per me è anche una questione di storytelling, quella di non far sentire ciò che penso a chi è davanti a me.

Lei è anche clamorosamente bugiarda, vedi la storia del kalašnikov che tu smascheri in diretta (Tooba dichiara che non saprebbe neanche tenerne in mano uno, ma Benedetta le mostra le sue foto con il fucile in mano, nda). Chiaramente quel conflitto tra realtà e bugia era necessario al documentario, ma sei soddisfatta del risultato finale?

Credo che le contraddizioni vengano fuori, e questa per me era la cosa più importante. Però parli con la persona che ha lavorato su questo progetto negli ultimi tre anni, non riesco neanche più a guardare il film. Sono in attesa di capire come queste contraddizioni verranno percepite dalle persone. Io posso dirti che abbiamo fatto il meglio che potevamo. C’è stato un momento, in montaggio, in cui ho pensato che forse eravamo troppo duri con Tooba. Ci sono dei passaggi in cui lei non risponde e io le vado sotto, insisto. Non c’era bisogno.

Pensa che su Sentieri Selvaggi ti definiscono “troppo indulgente” con lei.

Perché il trend è aspettarsi che una giornalista intervisti Tooba Gondal per metterla alla gogna. Bisognerebbe ricordarsi innanzitutto il contesto, poi che è una donna che è stata privata della sua libertà, a prescindere da tutto. Lei è già colpevole, non c’è bisogno che sia io a dirlo. Io non sono un tribunale, sono una giornalista.

Non credo avresti ottenuto un granché, mettendola alla gogna. L’impressione è che se Tooba parla, lo fa perché non sente d’essere in tribunale.

Ma certo, che senso avrebbe avuto domandarle nel 2019 cosa pensava del Bataclan? Quando ormai aveva perso la guerra, era in cattività e non poteva più essere libera di dire quello che pensava davvero. Invece a me interessava capire perché avesse scritto certi tweet sul Bataclan (uno dei tweet del 14 novembre 2015: “Brucia, Parigi, brucia. Non riesco a credere di esserci nata. #JeSuisHappy”, nda). Io trovo che questo approccio abbia un elemento più interessante per capire la sua mentalità. Se lei sia ancora così radicale, poi, nessuno può saperlo. Nessuno eccetto lei.

Io non sono Islam: anche nella graphic novel che hai realizzato con Sara Gironi Carnevale usi un approccio e un linguaggio elementari. Nessuna sentenza, sei sempre didascalica. Operazione intelligentissima che mi ha risolto molta confusione sul tema.

Grazie. A me piace tantissimo lo strumento della graphic novel, trovo che sia importante perché se analizziamo l’informazione degli ultimi venticinque anni vediamo che è super-iper-sensazionalistica, però non ti racconta e non ti spiega veramente le cose. Siamo un Paese con un tasso di immigrazione significativo, con persone e culture diverse: se non capiamo di cosa stiamo parlando, tutta questa non-conoscenza alimenta il pregiudizio. E fare questo lavoro per me significa prendersi la responsabilità di capire e poi di spiegarlo agli altri, ma senza mettersi in cattedra. Raccontare: questo è lo storytelling più importante.

Addirittura spieghi attraverso dei disegni la differenza tra burqa e niqab, le regole della Sharia (la legge islamica) e le dinamiche delle madafa (“case delle donne” violente e sovraffollate in cui rinchiudere chi era senza marito).

Io faccio sempre l’esercizio di pensare le cose più complicate come se dovessi spiegarle a mia nipote di nove anni. Attenzione: non perché a nove anni si è più stupidi, ma perché a quell’età si è molto più ricettivi. Quindi se si usano le parole giuste, l’informazione diventa accessibile.

Islam Mitat, protagonista della graphic novel, è stata ribattezzata dalla stampa internazionale “la sposa di Isis”. Quando l’hai incontrata?

In Siria, mentre aspettavo i permessi per andare a filmare a Raqqa. Abbiamo incontrato questa ragazza che ci ha raccontato una storia incredibile, e sono rimasta in contatto con lei. Ecco, a proposito di donne in guerra: Islam è stata sicuramente una vittima. Ed era giusto raccontare anche quello.

L’hai più sentita?

Sì, l’ho sentita che era tornata in Marocco. Ma credo preferisca dimenticare tutta quella parte della sua vita. È complicato.

Tooba, invece? Tra voi è finita come racconti nel documentario?

Tooba si è rifiutata di parlare con me. Ho parlato con la sua famiglia e anche con la sua avvocata a Parigi, ma più di così non posso.

C’è una dimensione di apparente attivismo, sui social media, che ritengo pericolosa nei confronti di un’informazione fedele ai fatti. Qual è la tua posizione in merito?

È una domanda molto complessa, ci sono tanti livelli. Due o tre anni fa avrei avuto una posizione più morbida sull’uso dei social media, ma adesso credo sia diventata una piazza virtuale che di fatto inibisce la vera politica. Se da una parte è importante conoscere quello che avviene nel mondo – e su questo Internet è utile – è vero anche che questo maledetto algoritmo ti fa vedere solo quello che vuoi tu, nella tua bolla. Nessuno si informa più sui giornali, che perdono lettori. Ecco, questa cosa la vedo molto pericolosa perché si entra nel mondo con un paraocchi. Il retweet non è l’alternativa all’organizzazione, al fare politica in una certa maniera.

Come nei primi giorni di guerra in Ucraina, ora il caso di Masha Amini è diventato virale in rete. Tu nelle tue inchieste parli della polizia morale come di una posizione di prestigio ambitissima dalle donne. C’è un buco di informazione?

Molti non lo sanno. Gli italiani sono un popolo strano, se si vincono i mondiali diventano tutti allenatori. Se c’è la guerra in Ucraina, diventano tutti capi militari. E i social media amplificano questo genere di dinamiche.

Torni spesso sull’Italia. Trovi che all’estero l’informazione sia meno confusa?

Credo dipenda dalla lingua. L’inglese ha un suo mercato diverso, palesemente più ampio, e con tutti i deficit del caso trovo molta più possibilità di informarsi e mettere in connessione le cose. Pensiamo ai sabotaggi che ci sono stati sul Nord Stream, il canale che porta il gas in Europa: quali sono le conseguenze? Cosa vuol dire? In che tipo di contesto lo inseriamo? Sono sabotaggi reali? Non ci sono però queste riflessioni, c’è solo la breaking news e le reazioni delle persone alla breaking news.

Il titolo che ha sostituito l’articolo. Colpa dello sbarco della stampa sui social?

Quello no, ma credo dovremmo ripensare tutto il concetto di informazione in quest’epoca. Soprattutto questa volontà delle testate di registrare una crescita continua di lettori. È una questione di sistema che non funziona più e che va a scapito dei giornalisti. Conosciamo le tariffe degli articoli, sono bassissime.

A un certo punto in The Matchmaker domandi a Tooba perché tante persone hanno lasciato l’Europa per unirsi allo Stato Islamico. Le chiedi cosa possa averle attratte: mi pare sia il cuore della questione, quello che tutti fatichiamo a comprendere. Che risposta ti dai oggi?

Che per darci una vera risposta, dobbiamo farci una domanda su chi siamo noi, qui. La vera domanda è questa: se così tante persone sono andate lì, da che cosa sono scappate qui?

Da cosa?

Credo ci siano diversi fattori, ma ho parlato con tantissime donne che si sono unite allo Stato Islamico e una in particolare era seriamente pentita. Era una donna belga di terza generazione, divorziata, partita a cinquant’anni con i suoi due figli. Con lei ho discusso moltissimo e mi ha raccontato di quando in Belgio le cose andavano meglio. “C’era una convivenza e un rispetto reciproco delle diverse fedi, ma intorno al 2000 tutto è iniziato a cambiare”. L’attentato alle Torri Gemelle ha dato il via a una democrazia liberale molto più spinta, “hanno iniziato a vedere la mia pelle e il mio hijab come un problema. Il mio nome era un problema. E siamo diventati molto più violenti”. È stata una conversazione su cui ho ragionato molto: che cosa vuol dire inclusione? Ad altre donne ho fatto presente che erano arrivate dopo il genocidio degli yazidi, quindi perché avevano scelto comunque di fidarsi dello Stato Islamico? “Era propaganda occidentale”, mi hanno risposto, “e poi tu parli tanto di violenza, ma mi vuoi dire che Parigi non è violenta? Tu, da donna, ti senti sicura per le strade? Io nello Stato Islamico mi sono sentita sicura. Mi sono coperta perché ero stanca della mercificazione del mio corpo, di come gli uomini mi guardavano”.

Cosa intendi quando parli di Islam come di una “religione che ti dà un regime della vita”?

Divide il giusto dallo sbagliato. Stabilisce un dogma, ti dice tutto quello che devi fare in ogni ambito della tua vita. È il contrario di ciò che fa il cristianesimo, che è invece tutta una domanda su come ti comporti, sul senso di colpa, sulla penitenza. Al contrario, l’Islam mette tutto in chiaro: prima di pregare devi lavarti le mani, devi portare rispetto a certe cose e non puoi farne delle altre. È una vita inquadrata. Questo senso di vuoto di cui parla Tooba, di aver smarrito il significato della vita e voler ritrovare un obiettivo, ho scoperto che è un sentimento condiviso da tantissime persone. Dopo la pandemia è risultato evidente: la gente non riesce più a sopperire ai propri bisogni reali, è in un vortice di frustrazioni enormi.

Questo potrebbe spiegarti anche la scelta di una donna come quella a capo della khatiba? Ex preside di una scuola, cento per cento americana, convertita all’Islam…

Sì. E ci sono tante altre donne che si sono convertite senza avere origini islamiche. Le stime minime parlano di centomila persone nel 2017, e sono stime molto basse. Il governo inglese dice che dal loro Paese sono partite novanta persone, ma ho parlato con un avvocato che segue i loro casi e fa una stima di almeno novecento persone. È anche difficile tracciarle e avere dei numeri reali, molte passavano attraverso le frontiere aperte dalla Turchia.

La battaglia per la parità di genere è centrale in tutta la tua produzione. Due cose: dov’è che stiamo sbagliando? E oggi quali credi che siano le priorità?

Io credo che l’approccio del movimento di liberazione delle donne curde (lo YPJ, nda) sia bellissimo, a lungo termine può contribuire in maniera sostanziale a un cambiamento di mentalità. Ma che cosa vuol dire la solidarietà tra donne? Con I Am the Revolution ho capito chiaramente che in Europa c’è una continua ricerca di competizione tra persone e tra donne, ed è quello che rompe la solidarietà. Pensiamo ai movimenti: c’è quello ecologico, quello femminista, anti-razzista, anti-fascista, come se fossero dei satelliti separati. Ma dovrebbe esserci un filo comune, no? Questa frammentazione ha indebolito moltissimo ogni movimento sociale. Le donne però vengono uccise in tutto il mondo: in Italia, in Europa, in Medio Oriente, in India. L’organizzazione è il primo punto dell’autodifesa.

Nell’era in cui repostare la tragedia dell’altro è il must have di ogni account, mi aspetterei che il tuo documentario diventasse un blockbuster. Secondo te, invece, perché prodotti come il tuo restano ancora di nicchia?

È una bella domanda e hai assolutamente ragione. Però guardiamo anche i palinsesti: una casa di produzione come ARTE fa dei documentari davvero interessanti per gli slot televisivi. Noi questa cosa qua non ce l’abbiamo. A un certo punto nel giornalismo si è iniziato a dire “scriviamo quello che vogliono i lettori”: ok, ma con la logica del profitto non andiamo avanti, dovremmo cambiare le abitudini. Ecco, c’è sempre la speranza che un documentario come The Matchmaker non rimanga troppo di nicchia, anche grazie a due elementi: il tema e le modalità narrative, soprattutto in un Paese come l’Italia che è abituato a documentari molto belli però d’essai, oppure a Piero Angela. Non esiste la via di mezzo, sul connubio tra cinema e giornalismo siamo ancora indietro.

Se pensiamo alla cronaca nera, lo stereotipo vuole che la donna si macchi di certi crimini solo se in preda al raptus, non che sia attiva sugli scenari dell’orrore e perfino nella compravendita di altre donne. Credi che le persone siano pronte ad accettare questa versione della Storia?

È molto difficile. Almeno finché non ci libereremo da questa visione patriarcale e colonialista di una donna funzionale solo alla procreazione. Quello che mi ha fatto più scaldare il cuore è stata la quantità di giovani ragazze – e non solo – che mi hanno detto: “Grazie a I Am the Revolution ho capito che dovevo fare qualcosa”. Ecco, nel mio lavoro non ho l’ambizione di cambiare tutta la società, ma se posso parlare a delle persone per me è abbastanza. Spero che con The Matchmaker succeda qualcosa di simile.