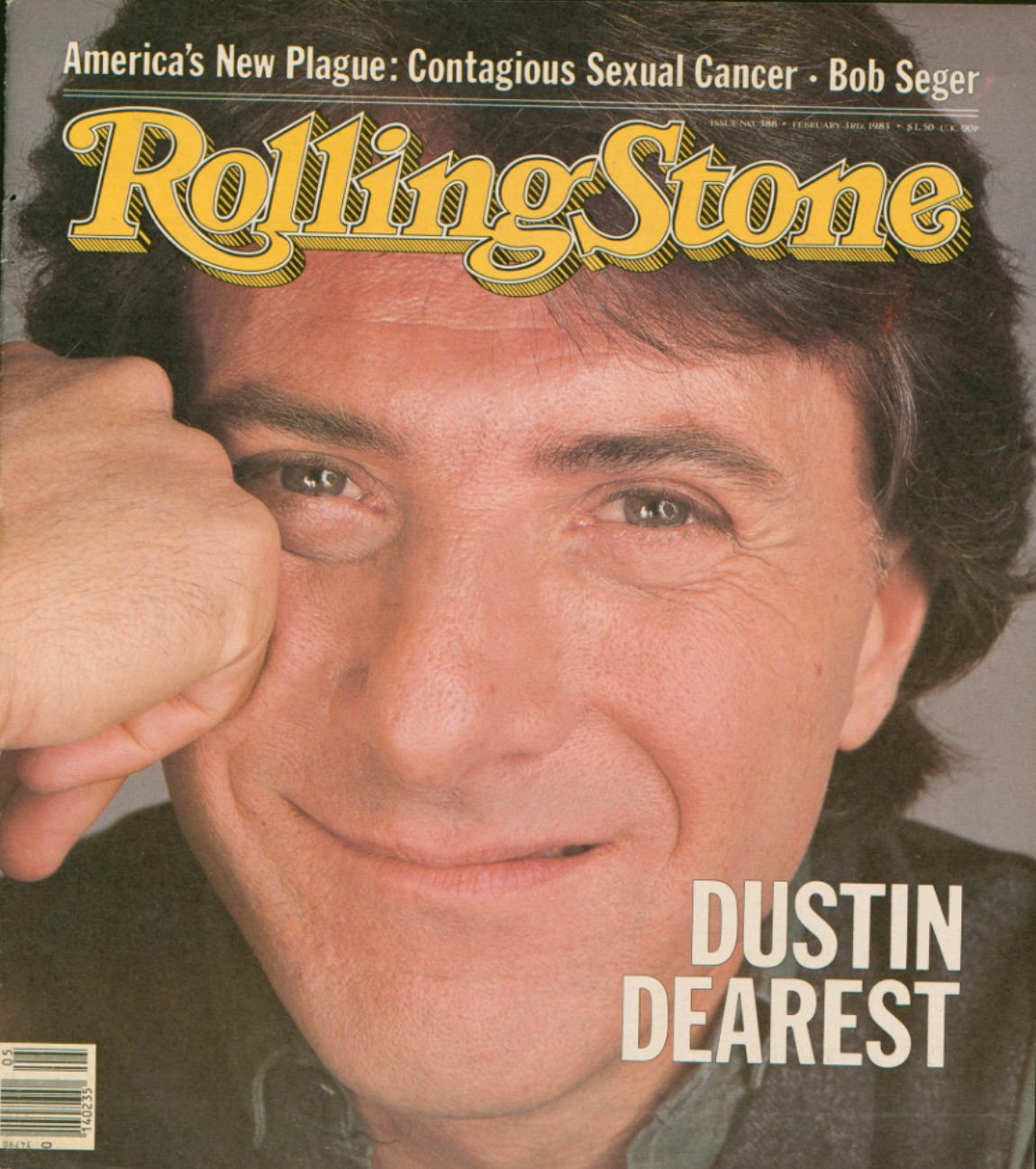

Questo articolo è stato pubblicato su Rolling Stone US il 2 marzo 1983.

La madre di Dustin Hoffman stava morendo. Si stavano accorgendo che stava morendo, ma non sapevano come, né perché, né da dove provenisse la morte nel suo corpo. Era il giugno del 1980, poche settimane dopo l’infarto, e ora aveva appena subìto un ictus che le aveva paralizzato l’intero lato destro, e giaceva lì senza i muscoli per formare le parole per dire ai medici come salvarla.

Nella sua stanza si precipitò Dustin, con i capelli scompigliati dal vento delle pale dell’elicottero che aveva noleggiato. Si chinò, con la faccia imprecante abbastanza vicina da poterle comunicare le sue preghiere e forse anche un po’ della sua volontà, e inventò freneticamente un linguaggio a due simboli. Un sorriso con la metà buona delle sue labbra avrebbe significato sì. Tirando fuori la punta della lingua, avrebbe significato no.

Devi dirmelo, mamma, implorò. Il dolore è qui? La lingua. Qui? Di nuovo la lingua.

Le indicò le gambe e ottenne un sorriso distorto. Coaguli, disse qualcuno. Si sta attaccando alle gambe con dei coaguli. Guardate, le dita dei piedi stanno diventando blu – prima non si vedeva a causa dello smalto per le unghie dei piedi.

Gli infermieri la prepararono per l’intervento d’urgenza. Dustin si girò e afferrò le braccia di suo padre e del suo unico fratello e li tirò giù, così che ora tutti e quattro i loro volti erano uniti. Non erano mai stati una famiglia unita, e questa era l’altra grande sofferenza che Lillian Hoffman non era mai stata in grado di pronunciare.

“Questa è un’impresa difficile, mamma”, disse Dustin. “Devi davvero lottare”.

La sua testa si girò e baciò suo padre, si girò di nuovo e baciò suo fratello. “Hai visto, mamma?”, gridò. “Hai visto?”.

Lillian Hoffman strizzò un occhio e la portarono via in carrozzina.

Un inserviente offrì a Hoffman e alla moglie una stanza d’ospedale vuota per riposare. Sì, disse Hoffman, sì. Si rivolse a Lisa, la donna che sarebbe diventata la sua seconda moglie tra quattro mesi, non appena il divorzio fosse stato ufficiale. “Dobbiamo avere un bambino”, disse. “Dobbiamo dare a mia madre una ragione di vita”.

Lillian Hoffman resisterà alla morte per altri 16 mesi. Dustin Hoffman attribuisce parte del suo essere rimasta in vita al concepimento avvenuto quella notte, a poche stanze di distanza.

«Non per essere sacrilego, ma dal mio punto di vista Dio è un perverso figlio di puttana», dice Dustin Hoffman molto tempo dopo, nel novembre del 1982.

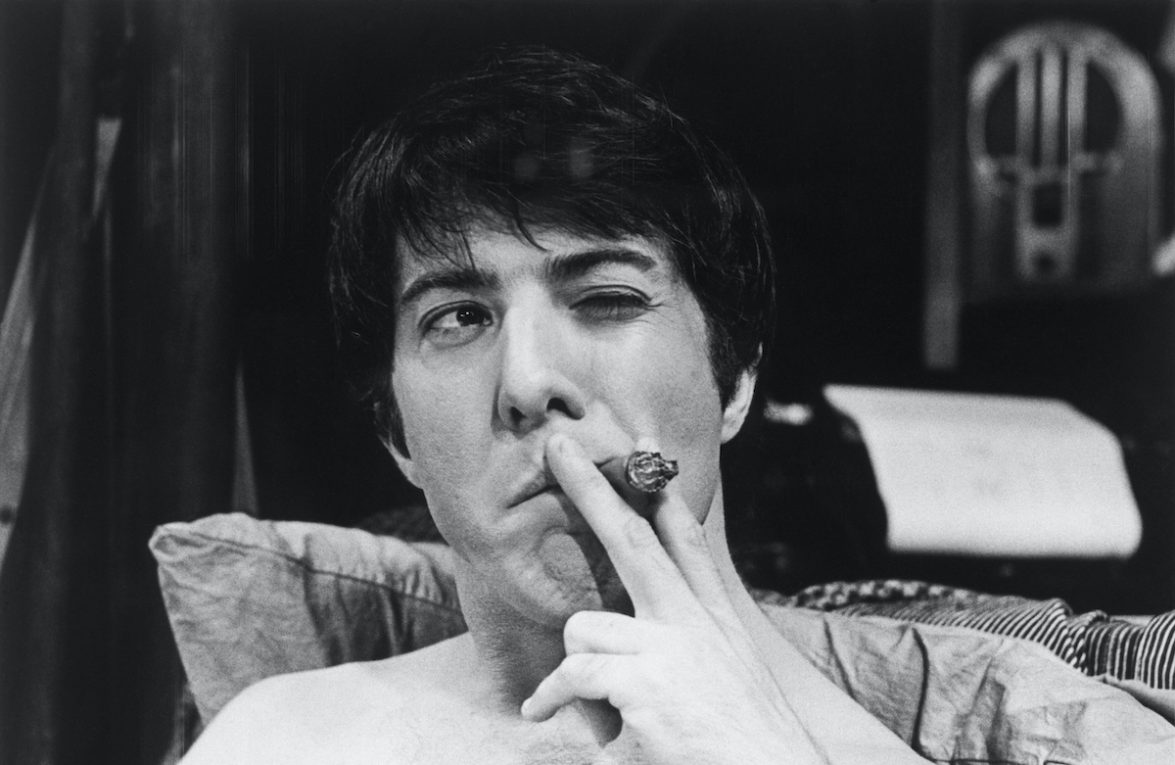

Il combattimento per il titolo di campione tra Aaron Pryor e Alexis Arguello a Miami esplode in pochi minuti sulla pista dell’Orange Bowl. Sul ring, il presentatore invita un signore dai capelli bianchi, una leggenda della boxe che ha vinto titoli in tre diverse categorie di peso, a salire per fare un inchino. Mentre Henry Armstrong supera le corde, Dustin Hoffman, 45 anni, in pantaloni cachi, scarpe da ginnastica rosse malconce, camicia blu e gilet nero con un buco di sigaretta sul retro, salta in piedi a bordo ring.

«Bravo!», grida Hoffman, battendo le mani sopra la testa. «Bravo!». Si volta per ammirare la celebrazione di una vita in là con gli anni che sta per compiere il passo verso l’oscurità. Pochi nello stadio si sono uniti a lui.

«A nessuno importava di Henry Armstrong», dice Hoffman, rabbrividendo, qualche giorno dopo. «Quell’uomo era nel suo dominio, su un ring, e nessuno se ne curava. L’altro giorno sono passato per il Whitney Museum: c’erano la vita e le opere di Milton Avery sulle pareti di cinque o sei sale. Ho guardato e ho detto: “Mi piacerebbe avere tutto questo quando me ne sarò andato”. Ma poi ho pensato: “Chi se ne frega?”».

Ora è in piedi, gesticola, gira intorno a un tavolino. No: pesta i piedi, si accalora con la consapevolezza che l’uomo è solo cibo per vermi, e all’improvviso il suo braccio scatta e la sua voce esplode: «Non significa NULLA! A chi diavolo importa davvero di Charlie Chaplin? Ha lasciato un’eredità enorme. E allora? Quando morirò, di me resterà solo un necrologio su Time Magazine».

«Ok. Diciamo che potrei continuare ad avere risultati col mio lavoro, e in cambio potrei ricevere un fulmine con il mio nome sopra, che scatterebbe alle cinque di ogni pomeriggio, e sarebbe un bel fulmine che potrebbe farvi ridere e farvi piangere e lasciarvi con un pensiero in testa. Non significherebbe comunque nulla, perché non sarei lì a vedere la tua espressione quando scatterà nel cielo».

Si accascia su un divano, improvvisamente esausto, e borbotta: «E così il lavoro scompare… il lavoro non significa niente… niente significa niente…».

Ci sono tre sceneggiature nella parte anteriore della sua mente e una scrivania piena di lavoro nella parte posteriore. C’è la riscrittura dei copioni con il suo amico, il drammaturgo Murray Schisgal. La memorizzazione mattutina dell’Amleto, uno spettacolo che potrebbe andare in scena a Broadway quest’anno. Il tour promozionale di Tootsie, il jogging, la lettura, la preparazione per la causa multimilionaria di questo mese contro la casa cinematografica First Artists e il salto della corda ogni volta che si sente fiacco. Il sonno è un intervallo di cinque ore tra un lavoro e l’altro.

Esce dal suo appartamento di Manhattan e corre lungo Central Park West, con la mano sinistra alzata verso l’alba grigia di dicembre. Batte il cinque sul guanto bianco sollevato di un uomo nero che cammina nella direzione opposta. «Guardate quell’uomo tutto imbambolato», grida Hoffman al portiere. «Waltah, amico mio!».

Getta la testa all’indietro, il cappuccio della felpa strettamente legato riduce il suo volto a naso, occhi e bocca, tutti vispissimi. «Che giornata!», grida.

Ogni passo che fa sembra una conferma della sua esistenza. Mentre si muove racconta storie e macina idee, e proprio quando sembra che sia sommerso dal ritmo del suo corpo e dai suoi aneddoti, indica qualche dettaglio per la strada, qualche piccola espressione su qualche volto che passa e che potrebbe usare in qualche ruolo futuro.

«Guarda i suoi occhi! Li hai visti? Hai visto il flauto che portava con sé? L’unica cosa migliore di un flautista è un violoncellista».

In alto, sulla chioma di una maestosa quercia, c’è un grappolo di palloncini.

Dustin è il tipo di uomo che nota cose del genere. «Vedi quei palloncini? C’è un filo che pende? Dio, vorrei tanto che ci fosse, così potrei tirarli giù e portarli a Jake».

Jake è suo figlio di 22 mesi. Hoffman accelera il passo per tornare a casa. Ieri ha fatto un’ora di jogging intorno a Central Park, domani farà un’ora di jogging a Harlem, ma oggi ha promesso a Lisa di fare solo mezz’ora.

Lisa lo saluta e si abbracciano. Niente trucco, niente gioielli, solo jeans e una camicetta larga che copre la seconda gravidanza del loro matrimonio, avvenuto 13 mesi. Il suo viso ha una bellezza tranquilla, ma la sua serenità la raddoppia. Vedendola, il marito ti piace ancora di più.

«Sta solo imparando a vivere il presente invece di essere consumato dal passato e dal futuro», dice la moglie Lisa. «Credo che la felicità lo spaventi».

«Lei viene direttamente dal cielo», dice Hoffman. «Per la prima volta, riesco a sentire la vita quando non recito».

C’è voluto parecchio, per arrivato a tutto questo. È stato necessario un periodo di un anno e mezzo, dalla primavera del 1980 all’autunno del 1981, durante il quale ha affrontato un divorzio, ha messo su una nuova famiglia, ha subìto una serie di contrattempi nella produzione di Tootsie e ha visto nascere e morire un legame a tre generazioni intorno a sua madre, sua moglie e suo figlio.

La vita lo ha colpito in modi complicati e paradossali. Pochi giorni dopo aver definito Dio un perverso figlio di puttana, dice: «Ora sto pregando più che mai. Lo ringrazio, lo ringrazio…».

La moglie di Dustin Hoffman stava morendo. Il suo addome era diventato improvvisamente duro e dolorante, e stava cominciando a perdere conoscenza quando si sdraiava sulla schiena. Avrebbe dovuto esserci un’emorragia vaginale che li avrebbe spinti a recarsi in ospedale prima, ma la placenta si stava staccando dalla parete uterina e interrompeva il flusso di sangue. Era il marzo 1981 e la sua prima gravidanza era all’ottavo mese. Non lo sapevano, ma se la placenta avesse continuato a strapparsi, l’emorragia avrebbe ucciso Lisa e la mancanza di ossigeno avrebbe ucciso il bambino.

Telefonarono al suo medico. “Venga, le daremo un’occhiata”, disse quasi casualmente.

Lisa fece le valigie ed entrò nella doccia, e anche Hoffman si buttò con lei. “Hai dimenticato di toglierti le mutandine, tesoro”, osservò. La fece salire in macchina e cominciò a sfrecciare, suonando il clacson e urlando nel traffico.

“Rallenta, Dusty”, implorò Lisa, “non essere così drammatico”.

All’ospedale fecero una scansione dell’addome e capirono cosa stava succedendo. Improvvisamente, stavano trasportando Lisa in sala operatoria e un’ostetrica stava impartendo ordini, e Hoffman si sentiva in difficoltà come marito e come artista e si odiava per questo, ma lo faceva lo stesso.

Nessun marito aveva mai assistito a un parto cesareo al Santa Monica Hospital. La dottoressa Amy Rosenman, l’ostetrica, chiese a Hoffman di andarsene. Hoffman si rifiutò. “Allora vai laggiù e non dire una parola”, ordinò la dottoressa, lanciandogli un paio di calze bianche e morbide da indossare. Lui si sforzò di infilarsene una in testa. “Credo che debba metterle sui piedi, tesoro”, disse Lisa.

«Gli dissi di andare a sedersi in un angolo», ricorda oggi Rosenman. «Non ha fiatato per cinque minuti, ed era la prima volta che lo vedevo così. Ha bisogno di avere sempre il controllo. In seguito mi ha detto che gli è sembrato incredibile che una donna di 29 anni gli dicesse cosa fare, che operasse sua moglie e salvasse il suo bambino. Imparò che nella vita ci sono cose che sfuggono completamente al tuo controllo».

Improvvisamente, Hoffman ha visto le viscere di sua moglie aprirsi, una mano entrare e un bambino uscire. Ora, a distanza di quasi due anni, rievoca il movimento della mano, cercando ancora di capire cosa sia successo. Tutta la sua vita si era basata sul principio che essere è fare, che vivere è muoversi e gesticolare e sbraitare e ridere e lavorare, e che se si rallenta, si è finiti. È ancora sbalordito dalla sua immobilità quando quella mano è entrata e uscita.

«Non c’è stato alcun effetto speciale», dice. «Non c’è stato nessun crescendo musicale, nessuna gestalt intellettuale. Non era come nella Bibbia, dove sei in ginocchio, con la barba, a supplicare Dio» (Hoffman si inginocchia e implora il soffitto di avere pietà). «No, no, è successo solo che mi sono come sentito colpito da una mazza da baseball».

«Ci hanno detto che le rimaneva un’ora di vita», continua con calma. «Lisa mi disse che l’unica cosa a cui pensava era il bambino, non sé stessa». L’angoscia gli piomba sul viso. «È stato tutto il contrario di quello che avrei provato io. La mia paura più grande è che la mia casa prenda fuoco e che i miei figli ci finiscano dentro. Sono abbastanza sicura che andrei a salvarli, ma lo farei con la testa, non con il cuore. Per tutto il tempo mi direi: “Non c’è un modo per uscire tutti da questa situazione?”».

Si siede scuotendo la testa. L’abisso tra la brama di vivere di lui e l’accettazione della morte di lei sembra quasi una cosa troppo grande da elaborare.

La loro non era una casa con la classica recinzione bianca. Il padre di Dustin Hoffman era un uomo basso di nome Harry, che voleva diventare un produttore cinematografico di Hollywood. Una volta supervisionò gli oggetti di scena per la Columbia, ma alla fine divenne un venditore di mobili di successo. La madre di Dustin, Lillian, da ragazza ballava nei corridoi dei cinema e sognava di farlo sul palcoscenico. Una volta superò un’audizione, ma la madre le proibì di accettare il lavoro.

Viaggiarono in macchina fino a Chicago, due ebrei americani di prima generazione che si allontanavano sempre più dall’Europa dell’Est dei loro genitori e si avvicinavano sempre più alla loro America. Poi finirono per andare a vivere a Los Angeles.

Harry diventò l’uomo di casa all’età di nove anni, quando il padre morì. Nella confusione e nello stress famigliare, quel bambino si era ritagliato il suo modo per affrontare la vita; non gli era mai venuto in mente che potessero essercene altri. Era un uomo duro e autoritario, un sopravvissuto che aveva sconfitto due volte la tubercolosi, eppure era capace di essere così scosso da un piccolo gesto d’amore come un regalo di compleanno da dover trattenere le lacrime.

Lillian trascorreva ore in mezzo a gioielli, tinture per capelli e trucchi. Era una donna esuberante e vivace, un enigma per qualsiasi uomo, tranne che per un tipo energico come Harry. Odiava cucinare e aveva chiamato una domestica per farlo. Festeggiavano il Natale, non l’Hanukkah.

Da qualche parte, in questo incontro tra gli stili di vita di due continenti, era arrivato Dustin. Era più giovane di sei anni e mezzo rispetto all’unico altro figlio degli Hoffman, Ron, e fin dall’inizio si sentì come un estraneo arrivato in ritardo a vedere i filmini di un’altra famiglia.

Ron, ora economista per il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti, era uno studente modello, capitano della squadra di baseball del liceo e un corpulento giocatore nella squadra di football. Dustin era troppo piccolo e troppo magro, ha portato l’apparecchio per otto anni e ha sofferto di acne. Si sedeva sul bordo della vasca da bagno mentre il fratello era seduto sul water, solo per parlargli qualche minuti. Nei primi 12 anni di vita di Dustin, la famiglia si trasferì in sei posti diversi dell’area di Los Angeles.

Ricorda che fissava il vecchio tostapane cromato sul bancone della cucina dicendo “Dusty, Dusty, Dusty”, cercando di stabilire un legame con il volto che vedeva riflesso. Trovava solo due modi per entrare in contatto con gli altri: l’umorismo e il mimo. Quando nuvole temporalesche si avvicinavano al volto di suo padre, a volte riusciva a fermare il tuono imitandolo. A scuola, sceglieva la ragazza più brutta e grassa con cui ballare e si eccitava segretamente quando tutti ridevano. Era comunque meglio che essere ignorato.

I bambini dicevano che assomigliava a un topo, con i suoi occhi scuri e vispi, il naso grosso e il corpo minuto. Dustin trasformò quegli insulti in una risata, facendo campagna elettorale per la presidenza della sua classe di prima liceo incollando una foto del suo viso sopra il poster di Topolino che si esercitava sui bicipiti. E perse comunque, ovviamente.

Ogni tanto prendeva degli ottimi voti nei corsi che lo interessavano, ma per lo più collezionava insufficienze e sogni a occhi aperti. Una volta consegnò un tema sul libro di Jimmy Durante, Schnozzola, e mentre parlava del dolore dei primi anni di Durante causato dal suo grosso naso, le lacrime cominciarono a scorrere sul viso di Hoffman. Scappò dall’aula.

Si diplomò ed entrò al Santa Monica City College e scoprì, con orrore, che la sua giovane madre aveva scelto lo stesso campus e lo stesso semestre. I suoi voti erano migliori di quelli di Dustin, ma i suoi rapporti con Harry erano peggiori. Entrambi lasciarono il corso, chiudendo una discussione familiare e iniziandone un’altra.

È stato in quel momento che Hoffman ha iniziato a percepire che la recitazione, in cui il compito era quello di fingere, sempre più affine a lui. È come se avesse trovato un senso per la sua vira.

«Oggi sta diventando più tollerante, più paziente», dice Lisa. «Ho capito che stava cambiando qualcosa quando ha sbagliato uscita in autostrada e si è perso per 20 minuti senza però arrabbiarsi».

«Non conosco un artista o un attore che abbia avuto una vita familiare serena», continua. «Quando qualche anno fa gli ho detto che volevo sei figli, mi ha guardato come se fossi pazza. Ora mi dice: “Facciamone quanti ne vuoi”. Non si era mai sentito parte dell’intera catena familiare prima di ora».

Hoffman riflette su queste parole. «Prima riuscivo sempre a piangere quando recitavo, ma nella vita mi era difficile piangere», dice. «Ora piango molto facilmente. La vita può essere così bella, eppure tutto è triste perché sta per finire. L’altra sera, sotto la doccia, ho visto Jake dondolare da un piede all’altro e dire ‘ul-ul-ul-ul‘. Era così bello guardarlo, ma poi si muore comunque. Ecco perché la religione è così importante, ecco perché ora prego di più».

«Vorrei decidere quando sarà un buon giorno per morire. Ma la conoscenza emotiva che ho della morte mi dice che non posso. Così ora voglio godermi la festa prima che sia finita. Ho cominciato a capire meglio ciò che è veramente importante e ciò che non lo è. Più la mia vita si riempie, meno tempo ed energia spreco per discutere e litigare. Si può investire di più nel proprio lavoro e migliorarlo. Il mio sorriso non si spegne più così velocemente».

È consapevole della massima secondo cui l’artista felice è un artista sterile, ma la respinge. «No», dice. «Per i primi quarant’anni hai tutta quella tensione, poi ne hai abbastanza». Ma quando gli viene chiesto se questo nuovo atteggiamento mentale lo rende più capace di mettere in scena la felicità, le insicurezze dell’attore tornano a farsi sentire. «Perché, tu non credi che sappia interpretare uomini felici?».

C’è comunque un’umanità più profonda che Hoffman sta scoprendo. «Ha visto che il cambiamento è l’unica cosa assoluta, immortale», dice Marvin Belsky, un suo amico intimo. «È per questo che il tipo di ruoli che sceglie continuerà a cambiare, e per questo per lui ci deve essere un arco narrativo ampio all’interno di ognuno di questi ruoli».

La sfida di Tootsie, in cui Dustin Hoffman interpreta Michael Dorsey che interpreta Dorothy Michaels che interpreta Emily Kimberly, era di una complessità tale che avrebbe intimidito la maggior parte degli attori. Non vedremo mai più Hoffman interpretare il tipo di ruolo che ha avuto in Tutti gli uomini del presidente, in cui il suo personaggio non mostra alcuna crescita personale. E non lo vedremo mai più fare tre film all’anno.

Ha discusso moltissimo con tutti durante le riprese di Tootsie, e questo non cambierà, perché sapere che morirà significa che tutto ciò in cui si impegna deve essere terribilmente buono. Il cambiamento avviene quando smette di discutere. I muscoli del collo si allentano più rapidamente e la rabbia non avvelena più il resto del lavoro e della vita domestica. Lisa guardava con lui ogni sera le scene girate quel giorno, offriva suggerimenti e poi sistemavano Jake in un seggiolone, con le palpebre che si abbassavano per la stanchezza, e mangiavano e parlavano e scherzavano.

Ora Dustin ha intenzione di recitare di più a teatro, a partire dall’Amleto, perché lì nessun regista può intervenire nel bel mezzo del monologo.

Dustin Hoffman entrò nella stanza d’ospedale di sua madre in un giorno di ottobre del 1981. Aveva inscenato una cerimonia nuziale per sua madre pochi giorni prima di quella vera, le aveva dato un nuovo nipotino, aveva tenuto conversazioni telefoniche di due ore, aveva lottato contro l’infarto e l’ictus per ottenere una tregua non facile e aveva finalmente stabilito un rapporto con lei, dopo quattro decenni.

“Hai sentito la notizia?”, gli chiese Lillian.

“Quale notizia, mamma?”.

“Ho il cancro. Sto per morire”.

Nonostante il groppo in gola, Hoffman ha pronunciato le due battute più difficili della sua vita. “Ti raggiungeremo tra un minuto, mamma. Saremo lì in un attimo”.

Il giorno dopo sua madre morì. A un anno di distanza, Dustin dice: «Da quel giorno, nel profondo della mia mente, sto scrivendo una sceneggiatura su quello che è successo a mia madre, a mia moglie e a mio figlio. Se solo potessi scriverla, se solo potessi dirigerla, se solo potessi fare quel film come è nella mia testa…».