Evento speciale (proiezioni il 16, 17 e 23 ottobre) alla Festa del cinema di Roma, ma soprattutto un biopic alieno questo Stardust, che di David Bowie ha tutto, pur non avendo pre(te)so niente da lui. Non potevamo che aspettarci qualcosa di speciale e altro da Gabriel Range, l’uomo che ha ucciso George Bush Jr. (in Morte di un presidente, mockumentary rivoluzionario e sottovalutato): «Confesso, è molto più facile ammazzare un presidente degli Stati Uniti che far rinascere David Bowie!». E pure da Johnny Flynn, attore e musicista (consiglio spassionato: il suo album del 2017, Silion) che in sé ha fragilità e sfrontatezza, follia e misura. Il primo è il regista di un’opera che scava dentro il Duca Bianco prima che diventasse uno, nessuno e centomila, prima che si staccasse dalle eredità altrui e da un album bello e sfortunato (The Man Who Sold the World) per prendere il volo e galleggiare sulla follia per diventare il migliore.

Range ha capito solo dopo il rifiuto della famiglia a concedergli le musiche – la star ha raramente ceduto ad altri i diritti dei suoi pezzi e, quando è successo, lo ha fatto a prezzi monstre (C.R.A.Z.Y. tirò fuori 1,5 milioni di dollari per Space Oddity) – di aver l’opportunità «di fare un film piccolo nel budget, ma totalmente indipendente e libero. I suoi pezzi, anche solo l’essere costretti a sceglierli, sarebbero stati una catena, così siamo andati oltre. Anche perché questo non è un film sulla musica, ma su cosa voglia dire essere un artista». Su un genio che ancora non sa di esserlo – anzi, non lo sa nessuno in quel momento – e su un uomo che è terrorizzato da sé, dall’eredità familiare di patologie mentali che, come testimonia lo struggente e irresistibile personaggio di Terry, il fratellastro, lo accarezza a ogni passo. «Con Ziggy Stardust, il suo alter ego, David varca il confine labile della follia, riuscendo però a salvarsi. Proprio a Rolling Stone lui disse: “Non so chi sia David Bowie”. E uno dei personaggi, durante il film, gli dice: “Se non sai chi sei, inventati un altro”. Lui lo fa, perché così può fare lo stesso percorso del fratello senza entrare materialmente in manicomio; per capirlo, forse, e per evitare al contempo di fare la stessa fine. Anche Terry cantava meravigliosamente, ci sono diverse testimonianze in proposito, ma David ha avuto l’arte a salvarlo, a fare in modo che in lui convivessero più identità senza che vi si perdesse».

Le musiche del maestro sarebbero state ridondanti, ci avrebbero impedito di apprezzare la debolezza, la fatica di esistere e di affermarsi, il dolore ironico di chi neanche all’aeroporto viene riconosciuto. Di fronte alla perfezione di quei pezzi, non avremmo creduto all’interpretazione di Johnny Flynn. «Ero terrorizzato, ovvio. Per questo ho finto che fosse un personaggio come tutti gli altri, ho letto quello che potevo, ho parlato di lui con chi lo conosceva, ho divorato il copione più volte. Come se non fosse il dio della musica, ma un ruolo qualsiasi. Era l’unico modo per esorcizzarlo, ed è stata una fortuna per me, perché lì ho capito che non dovevo imitarlo – anche se ci ho tenuto a rispettarlo, lavorando con un coach vocale per replicarne pause, toni e sfumature –, ma offrire al pubblico qualcosa che non conosceva, di intimo e di creativo. Mi ha entusiasmato sentire sulla mia pelle come per lui il fisico fosse parte integrante del suo lavoro d’artista, non a caso i suoi non erano travestimenti ma modi d’essere alternativi. Alieni, appunto». E infatti, più che il racconto di chi sia Ziggy Stardust, questo è il racconto di come sia nato, da dove venga. «Ecco perché, più che ai suoi successi, più che ai suoi lati più noti, ho preferito dedicarmi ai riferimenti più oscuri, a partire dalla cinematografia di Marlene Dietrich. Certo, poi essere Ziggy nella scena del concerto, davanti a 400 persone, è stato stupendo, liberatorio. Non volevo perdermi nelle sue mille identità, ma lì ho trovato da musicista e attore il senso profondo di quello che stavo facendo».

Range, che ha il mockumentary nel sangue, sa calibrare con precisione finzione, adattamento, ricerca e realtà, sa che per restituire un uomo come Bowie devi tradire le fonti, gli aneddoti, i racconti, per interpretarne lo spirito profondo. E in tempi di kolossal musicali fracassoni, approssimativi e pieni di sudditanza psicologica e artistica verso il divo (da Bohemian Rhapsody a Rocketman), qui si torna dalle parti di Anton Corbijn (Control, per la bravura nel disegnare un ritratto sempre al limite della psicosi, la rabbia giovane ma cupa e dolente) e Cameron Crowe (Almost Famous, per i colori, le situazioni e la levità di alcune scene). «Sono quasi musical», interviene Range, «e sono sicuro che dovranno farne uno anche sul Duca Bianco. E io, che ho tutti i suoi dischi, andrò a vederlo. Ma sarà un film sulle sue canzoni, non su di lui. Io invece volevo lavorare su chi fosse, sulle sue paure. Ecco perché mi interessavano più le cover di Lou Reed e Jacques Brel, fondamentali nella costruzione dell’artista e del suo bagaglio musicale, e che in un kolossal che avesse per colonna sonora le sue greatest hits non troverebbero posto. Quel processo di rielaborazione di sé, intimo e creativo, è il centro di tutto, per me».

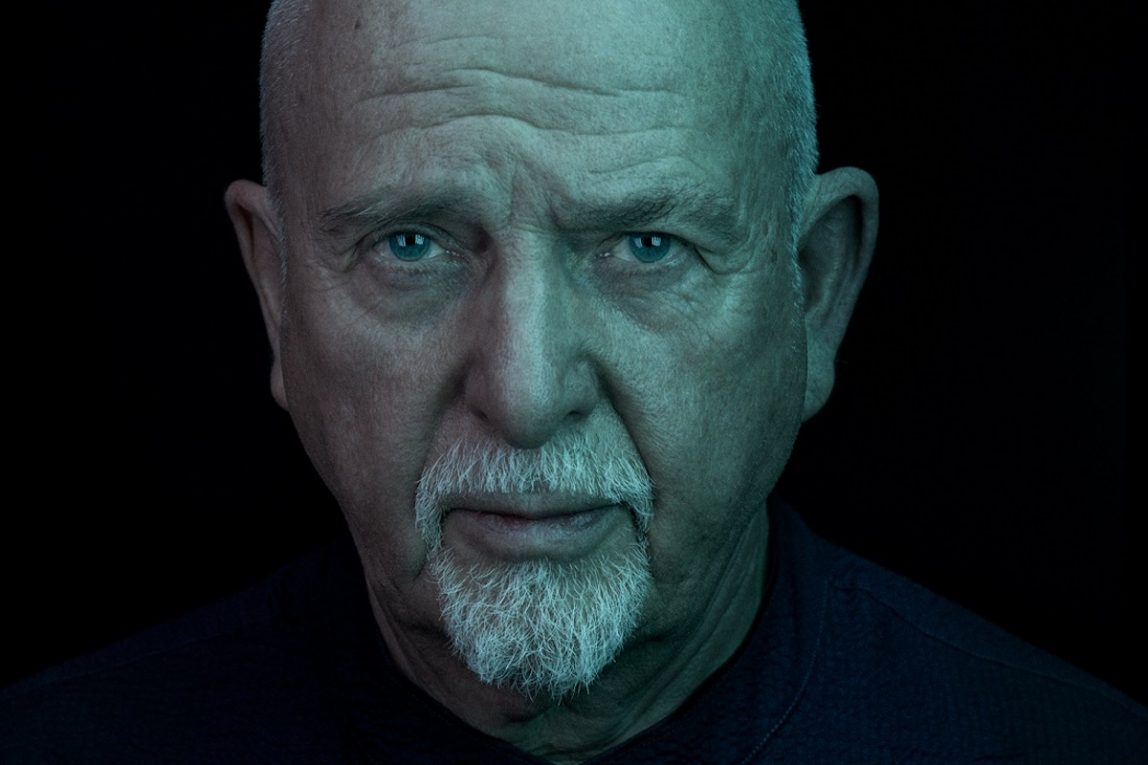

Johnny Flynn in ‘Stardust’

Si sente, anche intervistandoli, la simbiosi tra cineasta e protagonista. «Gabriel è stato fondamentale nel farmi identificare nel processo umano e mentale di chi non sa chi diventerà, che uomo e artista sarà, portandomi per mano nell’universo emotivo di Bowie», racconta Flynn. «Mi ha aiutato a far emergere le mie insicurezze per permettermi di sentirle così vicine alle sue: a volte dimentichiamo che una star è un uomo come noi, che all’inizio suonava davanti a pochissimi e riceveva rifiuti. Gli ostacoli, le difficoltà, la forza che ci vuole per trovare un percorso originale noi non ce li immaginiamo nemmeno. E poi, con la sua conoscenza enciclopedica di questo genio, Gabriel ha saputo farmi vedere i film e i documentari giusti, mi ha suggerito interviste e libri adatti. Era il termometro emotivo del personaggio». «Non scherziamo, lui ha fatto tutto», lo interrompe il regista. «Ha un istinto pazzesco, un carisma naturale come musicista e attore, oltre che una profondità umana che gli ha concesso di entrare in un’empatia fortissima con ciò che raccontavamo». Stardust non è ciò che si può immaginare. È un viaggio delicato e un ritratto impietoso che ci mancavano su un artista diventato poi il più grande di tutti, e di cui sappiamo tutto musicalmente; ma anche sull’uomo che ha lasciato molto di sé in ombra. Qui si indaga in quella zona, e l’impressione è che, tornato a noi così giovane, fragile e insicuro, ne esca ancora più grande.