Un’opera particolare The Book of Vision, dall’8 luglio nelle sale dopo l’anteprima a Venezia 77. Un’opera figlia di una sensibilità umana, un’attenzione registica e una riflessione filosofica mai banali nell’affrontare un tema fondante della nostra civiltà e ancor più del cinema: il corpo. E un’opera figlia adottiva di Terrence Malick, che all’amico, sodale, cinebiografo Carlo S. Hintermann dona la sua produzione esecutiva per la storia di Eva, nome ambizioso e significante della protagonista, un’eterea e potente Lotte Verbeek. Lanciatissima nella professione, ha un futuro nella chirurgia d’alto livello. Ma è in un momento cruciale come donna e come medico, sta per diventare madre, il suo corpo è malato, la sua mente si interroga sul suo stato, sul futuro del suo bambino, su cos’è l’essenza del suo lavoro. Cerca nel passato una risposta, la trova in un libro. La trova rivivendo vite altre e altrove. La trova nei sentimenti. La semplice complessità di The Book of Vision è tutta nel nitore di una sceneggiatura che Hintermann e Marco Saura propongono senza paure, anche negli assunti più profondi – è Eva a esporre al suo tutor il senso profondo del film e della sua missione, in una frase che riesce a essere chiarissima ma non didascalica –, in una regia ambiziosa ed elegante, in un cast che sembra fatto col gusto antico, estetico e creativo, dei grandi registi d’un tempo: volti emozionanti, talenti solidi. Ne esce fuori un film che sembra già un classico ma che al contempo riflette, su diversi registri e con la contaminazione dei generi, sull’innovazione del linguaggio cinematografico.

Lotte Verbeek ritratta per ‘The Book of Vision’

Non si può non partire da Terrence Malick. Una storia d’amore, la vostra, lunga vent’anni.

Hai ragione, Malick è una storia d’amore lunga vent’anni da cineasta, ma da sempre come cinefilo. Una passione infinita che ha portato al mio primo documentario, al mio esordio con Daniele Villa, Gerardo Panichi (presente qui come produttore con la Citrullo International, nda) e Luciano Barcaroli: Rosy-Fingered Dawn – Un film su Terrence Malick (prodotto nel 2002, nda). Andai diretto dal suo agente, che mi disse subito “no way”, non mi diede speranze. Gli chiesi almeno di recapitargli una lettera in cui, oltre all’amore per il suo cinema, gli spiegavo il ruolo che ritenevo avesse nella storia del cinema americano. Imprevedibilmente lui l’apprezzò e, dopo averla letta, mi disse di incontrarci. Da quel momento è nata una bellissima relazione fondata sullo scambio umano e artistico. Ho scoperto un uomo appassionato di cinema, pronto e aperto a confronti con gli altri, per me è diventato un punto di riferimento e dopo quell’esperienza ho continuato a mantenere un rapporto costante con lui. Gli ho mandato sempre ciò che facevo, film e progetti, fino a suggerirgli delle cose da girare su The Tree of Life, immaginare idee produttive su come metter su una scena, a fargli da seconda unità. Un rapporto a 360°. Proprio dal set di The Tree of Life abbiamo iniziato a parlare di The Book of Vision, un progetto che avevo in testa da molto tempo e su cui ci siamo confrontati a lungo, fino alla sua decisione di fare la produzione esecutiva. A quel punto scelte e costruzione del film sono diventate condivise, permettendomi l’onore di avere alla direzione della fotografia il suo operatore dei primi film e degli ultimi, Jörg Widmer, il suo scenografo storico – ma anche di Paul Thomas Anderson e tanti altri – David Crank e Hanan Townshend, che, insieme a Federico Pascucci, ha composto le musiche. La grandezza di Terry è aver creato una famiglia, un ecosistema attorno alla sua arte, un mondo e un modo che permetta di fare quel suo cinema unico, sempre pronto all’imprevedibile. L’ho scritto anche nel libro Rehearsing the Unexpected come il suo cinema sia una costante attesa dell’inaspettato, un prepararsi alla possibilità di stupirsi e cogliere quel momento sul set. Lui è stato generoso nel condividere parte di questa comunità con me e nel permettermi di fare lo stesso, di trovare l’inaspettato e coglierlo, pur nella totale indipendenza e autonomia anche estetica, credo, dal suo cinema. E qui è stupefacente come uno come lui, in quel ruolo – come ha sempre fatto, d’altronde – abbia la voglia e il piacere di sostenere anche visioni diverse dalla sua. Era già successo con Jeff Nichols, Andrew Dominik, J. Edwards, nello stesso modo in cui Arthur Penn ha aiutato lui all’inizio. Forse per questo spinge perché si riveli la vera natura del film, qualsiasi essa sia, senza influenzarla: perché a lui è successo lo stesso.

Lotte Verbeek e Sverrir Gudnason in ‘The Book of Vision’

Per questo forse preferisci citazioni muscolari – un paio chiarissime – a un’emulazione di stile? Per onorarlo senza farti invadere?

Lui è uno di quelli che hanno innovato profondamente il linguaggio cinematografico, come tutti i maestri che hanno portato quest’arte un pezzo avanti. Nel film lo omaggio apertamente senza citarlo, imitarlo, anche perché rischierebbe di essere ridicolo. C’è una temperie di immagini in cui mi trovo a mio agio, è ovvio, che è anche la sua, tanto che se trovi qualcosa di suo qui è anche vero il contrario: non di rado ho trovato immagini girate da me finite nel suo film, da The Tree of Life in poi. C’è un dialogo da anni tra noi e la matrice nasce anche da là, ma poi ho spinto in una direzione diversa.

Anche per questo hai privilegiato interni complessi agli esterni mozzafiato del maestro?

No, non ci avevo pensato a questa differenza, ma semplicemente gli interni erano un elemento fondamentale della narrazione, dovendo raccontare il Settecento. Era importante mostrare come l’uomo fosse diverso nel suo rapporto con lo spazio, e cinematograficamente delineandolo prima e occupandolo già costruisci i personaggi e un universo. Lo scenografo mi ha permesso di usare lo spazio a livello drammaturgico, un’opportunità rara almeno a questo livello di qualità, e così i personaggi in quei luoghi si definivano in modo ancora più completo.

Il film si fonda sulla crisi della medicina moderna, sul corpo che è diventato solo un oggetto su cui dei professionisti si esercitano. Un disagio che proviamo in molti, questa spersonalizzazione, ma che raramente esplicitiamo. Nasce da una matrice autobiografica, questo spunto?

Certo che c’è anche dell’autobiografia, purtroppo e forse anche per fortuna. Ho frequentato direttamente e indirettamente l’universo intero della malattia fino a capire quanto sia, più che una privazione, un’opportunità: mette in moto una consapevolezza del proprio corpo e di se stessi che solo in quello stato puoi ottenere. Ma dall’esperienza personale sono passato presto a una riflessione più filosofica. Solo con la malattia puoi interrogarti così profondamente, ma dopo devi evolvere il discorso: l’inizio dell’illuminismo ha portato a un divorzio tra un approccio più umano e quello attuale più razionalistico. E alla fine crediamo di avere un corpo, ma in realtà dimentichiamo che siamo un corpo che dialoga con lo spazio, con gli altri, con tutto. E questo cambia radicalmente la visione del mondo, non solo della medicina. Nel passato il paziente era una parte attiva del processo di cura, i malati riuscivano a interpretare di più il proprio corpo così come quasi ogni madre sapeva riconoscere dal tipo di gravidanza, dalle forme il sesso del figlio. Il nostro corpo ci apparteneva profondamente, non era solo oggetto dei pareri incontestabili di un medico. Quindi c’è la mia vita, ma anche una riflessione intellettuale e filosofica.

Rocco Gottlieb e Lotte Verbeek in ‘The Book of Vision’

Qui uno dei protagonisti è un libro. Un oggetto. Fa parte di un cinema “antico” questa capacità di rendere corporei gli oggetti, di dar loro vita, di farne quasi sentire l’odore.

Per me il cinema è artigianato, per questo amo recuperare quella tendenza di una volta a rendere vero, tangibile, ciò di cui si parla. E parlo di un cinema anni ’80, quello che va da Labyrinth – che cito apertamente nel film – ai Goonies, in cui tanti golem prendono vita perché gli effetti sono in macchina, nell’inquadratura, prendono vita davanti al regista. Un qualcosa che c’è anche nel cinema di Dario Argento, non a caso seminale per tutto il linguaggio visivo moderno, non solo per quello dell’horror. La trasformazione dello spazio davanti alla macchina da presa però necessita di partner straordinari che ne siano capaci, non bastano le intuizioni e le intenzioni del regista. E David Crank, uno che ha fatto Il petroliere, che è stato candidato all’Oscar quest’anno, per il mio film ha passato un’estate intera a comporre a mano quel libro. Sì, quel libro esiste davvero, ce l’ho a casa. Tutto disegnato a mano: ovvio che vi siano ispirazioni dal passato, ma è opera sua. Quelle pagine sono parte integrante del codice interpretativo ed estetico del film, penso a quegli occhi che anticipano la chirurgia ottica, ma che poi diventano quasi un elemento buñueliano nel film; o come quell’oggetto sia diventato una porta da cui far passare elementi da un universo all’altro, oggetti inanimati; o quell’albero della vita che ho inserito nell’opera. Non solo per me è importante, è fondamentale: la vera magia del cinema è quest’artigianalità in cui costruisci concretamente un immaginario, in cui tutti i reparti, dalla scenografia ai costumi, danno il meglio e contribuiscono alla creatività del film.

Anche il lavoro sulla scelta del cast è notevolissimo. Ed è uno dei motivi per cui il film viaggia su un filo sottile che potrebbe farlo cadere nella retorica, nel manierismo, e invece rimane sempre vibrante e credibile.

Il mio è un film spericolato, sempre sul limite, quasi funambolico. E Lotte è stata una compagna perfetta, ha capacità sovrumane, è una che passa dal super realistico Nothing Personal, che l’ha vista trionfare a Locarno come miglior attrice una dozzina d’anni fa, allo sdoppiamento di Outlander. Ha capacità tecniche incredibili – recita in gaelico in quest’ultimo – ma allo stesso tempo una capacità di incarnare qualcosa di altro e alternativo, quasi figlio di un mondo diverso. Una sintesi che ha dato profondità e intensità al personaggio. Il casting è un momento creativo fondamentale, avevo bisogno che tutti avessero una tecnica raffinata, che fossero grandi professionisti, ma con la capacità e il desiderio di uscire fuori dalla propria comfort zone, come è avvenuto con Charles Dance. Intendiamoci, lui ha qualsiasi sfumatura, è un attore immenso, ma è bello vederlo in un territorio inesplorato, in cui scorgi nel suo personaggio un côté quasi di dolcezza. Io ero il suo primo spettatore, sul set, una maestria incredibile. Nel caso di Sverrir Gudnason, ho invece trovato un interprete sorprendente, scoperto in tanti film svedesi, che tira fuori sia il suo carisma teatrale sia una bellezza e una dolcezza non scontata, quasi plastica. E Izol’da Djuchauk per me è una musa, una che ha iniziato minorenne con il Faust di Sokurov, con quell’immagine quasi botticelliana, è pazzesca. E ancora Filippo Nigro, che unisce quella fisicità importante, quell’allure, a un senso di sconfitta. Con Beatrice Kruger dopo e Dianne Crittenden prima, la direttrice del casting della Sottile linea rossa, abbiamo lavorato accuratamente su questo, volevo comporre un affresco che fosse perfetto. Ah, e poi i bambini, che hanno pure avuto una grande carriera. Guarda Justin Korovkin, finito anche in Favolacce, o Rocco Gottlieb. Avevo bisogno di visi che rappresentassero qualcosa di preciso, ma anche di qualità artistiche e umane potenti.

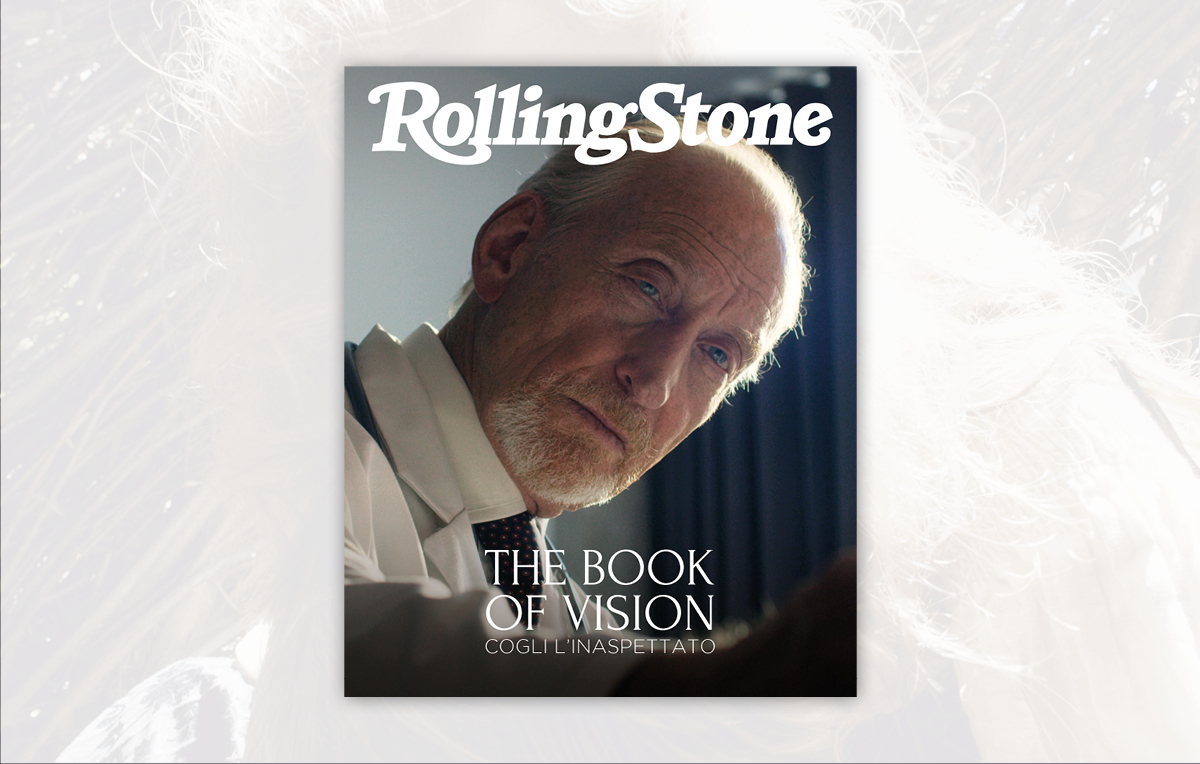

Charles Dance in ‘The Book of Vision’

Quant’è durata la lavorazione del film?

Due anni e mezzo. Tra rappresentazione di passato e presente avevo bisogno di diverse stagioni, luci, quindi abbiamo avuto tante pause, ma di malickiano c’è soprattutto la post-produzione, che è durata tantissimo perché io da sempre avevo in mente un film breve, volevo che lo spettatore si sentisse dentro un vortice continuo e quindi ho dovuto cesellarlo fino a scendere sotto i 100 minuti. Anche qui Terry è stato fondamentale, abbiamo lavorato a lungo su questo.

Insospettabile, visto che sotto i 100 minuti di Malick credo di ricordare solo l’esordio La rabbia giovane.

Ma per lui ogni film è un essere vivente, è un processo organico, la durata è dettata da dove ti porta il film. Questo segna quanta libertà dà come produttore esecutivo e quanta ne ha lui.

Il tuo cinema sembra figlio della contaminazione di generi. In alcuni momenti senti quasi sfumature horror.

Per me la contaminazione è necessaria. Il mio approccio al cinema è questo, non a caso per me i critici di riferimento sono quelli che vanno da Deleuze a Ghezzi, intellettuali che non hanno mai posto barriere tra i generi, non hanno mai dato etichette o fatto distinzioni. Le gemme le trovi ovunque. Il fantasy e l’horror sono generi di invenzione artigianale, con quello che fanno innovano il linguaggio materialmente. Pensa a uno come Sam Raimi, ma anche ai fratelli Coen, fiumi carsici che attraversano il cinema e dei cui lasciti ci accorgiamo sempre troppo tardi, sempre con l’ansia di etichettare. In questo torno a Dario Argento, fondamentale e seminale per tutto ciò e tutti noi che siamo venuti dopo. Ma poi le tensioni del cinema di Ruiz e di Rivette non sono genere puro? Noi dobbiamo capire che viviamo un’immanenza di un cinema nuovo finalmente capace di tenere in sé tutto, il cinema contemporaneo sa attraversare epoche e generi. E deve farlo, è la sfida decisiva e dobbiamo cogliere questa chance.

Ora cosa ti aspetta?

Sto lavorando a un nuovo progetto tutto incentrato sulla mutazione, sul rapporto tra uomo e animale, sulla necessità del cambiamento, di mutare, di considerarsi parte di un universo diverso e ripensato.

Da Malick a Kubrick, insomma.

D’altronde sono poli importanti della mia formazione, della riflessione filosofica e immaginifica, sono dei fari. E non nascondo la mia ambizione di fare film che siano universi, di ridiscutere ciò che viene dato per scontato. C’è anche una serie in cantiere. Viviamo tempi straordinari, e credo sia interessante che il cinema li riverberi.