Premette che, dal palco, non vuole proporre «una posizione anarcoide», certo è che risulta molto difficile uscire da questo spettacolo restando indifferenti, che si tratti di questioni sociali, politiche o private. Ma in fondo è normale che sia così, soprattutto per un artista che si definisce «un teatrante militante» e che, ci tiene a precisare, anche la sua formazione culturale «non mi fa interpretare il cinema e il teatro come un mercato». Parliamo di Toni Servillo e l’opera alla quale abbiamo assistito, al Teatro Arena del Sole di Bologna, è Tre modi per non morire (su testi di Giuseppe Montesano). Un monologo che è riduttivo definire solo un monologo. Grazie alle sue straordinarie capacità attoriali, infatti, una camminata ansiogena, l’avvicinamento costante alla platea, il togliersi gli occhiali di scatto o rimetterli con gesto felpato e i tre cambi di registro – incalzante, sognante e colloquiale – creano suggestioni che proiettano lo spettatore al centro dei racconti. Se poi i compagni di viaggio scelti sono Charles Baudelaire, Dante e i greci, il risultato è struggente e illuminante. C’è però un altro motivo che ci ha spinto a incontrare dal vivo Toni Servillo, che si è concesso a questa lunga chiacchierata la mattina successiva allo spettacolo: il 25 gennaio compie 65 anni. A molti potrebbe sembrare una data come tante altre, i più attenti invece avranno colto. È l’età che richiama uno dei suoi personaggi più famosi al cinema, il Jep Gambardella della Grande bellezza, quando afferma: «La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare».

L’attore «di scuola napoletana», sottolinea con orgoglio, ha già iniziato da tempo a sfoltire. Intanto, insieme a lui abbiamo ripercorso una parabola artistica impeccabile. Dagli esordi nell’oratorio dei salesiani di Caserta alla post-avanguardia, quando ha imparato «un grande senso di libertà e un rifiuto totale delle accademie» che mantiene tutt’ora. Il cinema, che ha «il fascino straordinario di parlare alla tua solitudine», ma, sull’immagine, ci mette in guardia perché «costringe a un infinito intrattenimento». Il rapporto con Paolo Sorrentino («il migliore regista dialoghista in Italia») e gli sguardi tra loro nella notte degli Oscar, così come l’amore sconfinato per il teatro. Tanto che «non ho interesse, senza snobismo, ad avere una carriera internazionale» perché «ho un altro mestiere importante da esercitare che mi assorbe completamente». E ha commentato questi «tempi smarriti» di rappresentatività in politica, il M5s che ha avverato i suoi timori («dietro quella spinta distruttiva c’è il vuoto»), la strumentalizzazione dell’egemonia culturale da parte della destra, e su una definizione equivocata dove ricorda quella di Eduardo De Filippo: «La tradizione è la vita che continua».

Dopo aver visto assistito a Tre modi per non morire al Teatro Arena del Sole di Bologna, oltre alla sua intensa e multiforme interpretazione, ciò che rimane sono i testi fortissimi tratti dal libro dello scrittore Giuseppe Montesano. Un sodalizio non nuovo tra voi.

Con Montesano c’è una lunga collaborazione. È un francesista importante, ha curato il Meridiano Mondadori dell’opera di Baudelaire insieme a Giovanni Raboni e ha tradotto per me alcuni testi francesi che ho messo in scena, quindi il nostro sodalizio risale a diverso tempo fa. È vero che sono testi suoi, in quanto autore, ma la nascita è avvenuta in tempi paralleli all’idea di uno spettacolo. Tanto è vero che nel libro Tre modi per non morire, nella postfazione, racconta com’è iniziata questa esperienza.

Prima di arrivare a cosa lasciano allo spettatore, voi perché avete deciso che era importante ripercorrere il pensiero di Charles Baudelaire, di Dante e dei greci?

Per quanto mi riguarda, a partire da due suggestioni. La prima sugli ultimi libri di Montesano, Lettori selvaggi e Come diventare vivi, che per tempi abbastanza smarriti ricapitolano in questi volumi tutta la letteratura, la musica e l’arte in generale che hanno alimentato la sua vita. In particolare nel libricino di appendice (Come diventare vivi, nda) affronta la lettura come lotta all’analfabetismo emotivo e intellettuale. Un modo per evitare tutto ciò che oggi ci illude di essere vivi e in realtà ci costringe a una sorte di morte in vita.

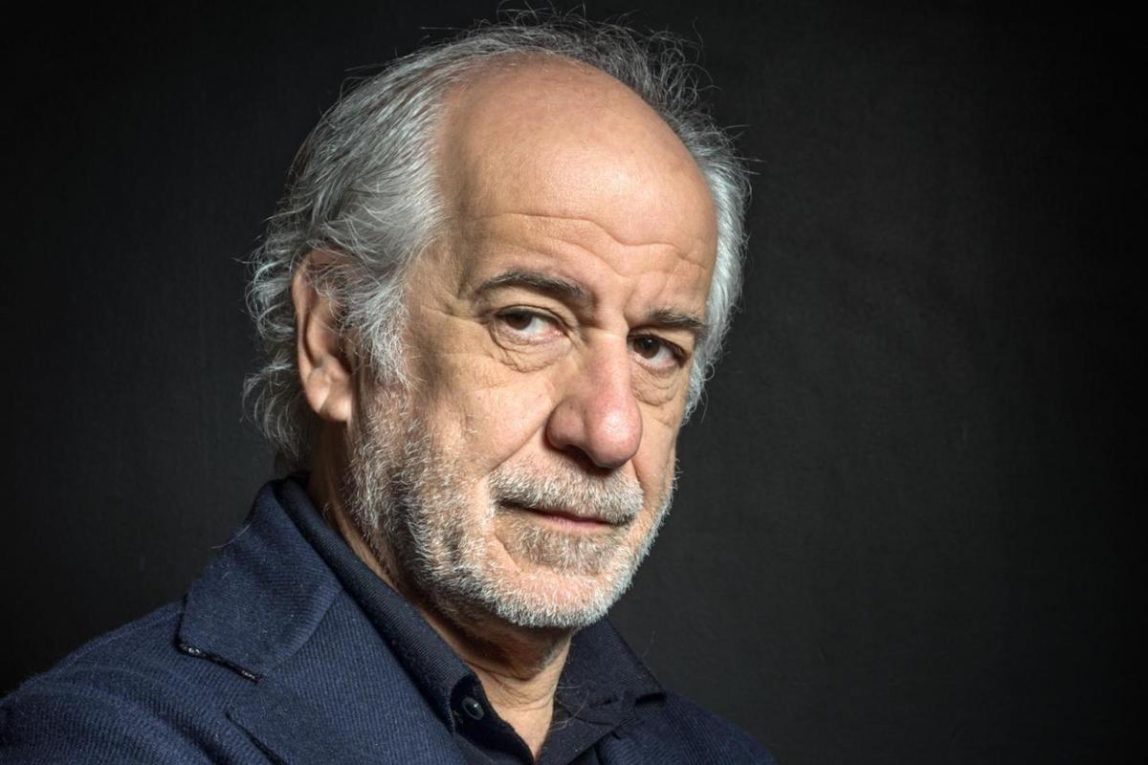

Toni Servillo in scena in ‘Tre modi per non morire’. Foto: Masiar Pasquali

E la seconda suggestione?

Perché hanno intercettato in me una sensazione, da teatrante, che riassunta si manifesta in una necessità a teatro, come dicevo in questo periodo particolarmente smarrito, di andare in palcoscenico stabilendo una partecipazione con il pubblico che prescindesse dalla finzione e dalla convenzione di incarnare un personaggio. Ho voluto attribuire all’attore un ruolo di testimonianza, con la centralità della parola in una nudità scenica e in un rapporto emotivo e culturale a tu per tu. Infatti, dal punto di vista performativo, ho chiesto a Giuseppe una condizione recitativa che somigliasse ai grandi amori che condividiamo nella musica classica, quindi essere come un grande pianista che si trova a interpretare una pagina schubertiana e comunica allo spettatore l’entusiasmo di mettere le mani su quel tesoro.

È anche un ritorno alle origini del teatro?

Noi siamo abituati, quando parliamo di “teatro”, a definirlo per quanto riguarda la sua vita piuttosto breve del teatro borghese che viene rappresentato negli edifici in cui, da qualche secolo a questa parte, si svolge il teatro. In realtà ha una origine che nasce con l’uomo e fondata su una dimensione rituale. Anche lo spazio, la vicinanza allo spettatore, era molto più forte e non solo nelle forme occidentali, anche in quelle orientali, rinascimentali, medievali e greche. Un teatro che riscopre, nella sua nudità, una tensione rituale, nella quale l’attore, con il suo mestiere, si fa responsabile di portare un valore, con i testi che sceglie, mettendo il pubblico in condizione di ritrovarsi come attorno a un fuoco. Il fuoco è il testo, che l’attore custodisce, e lo spettatore soffia alimentandolo insieme all’attore.

Lo spettacolo, diviso in tre parti, inizia in modo piuttosto serrato, poi via via sarà abbandonato il microfono, poi l’attore si avvicinerà sempre di più alla platea e infine si troverà quasi in mezzo al pubblico con un linguaggio decisamente colloquiale.

Queste fasi sono chiamate dal testo stesso. È una sorta di viaggio, che parte da Baudelaire e va a ritroso fino ai greci. Cioè dall’800 in cui il poeta divina il Titanic sul quale noi allegramente ancora balliamo. Passando per Dante che offre l’immagine del Purgatorio in cui si racconta l’indifferenza impaurita, ma irresponsabile, degli ignavi. Per concludere con i greci, che sono i più lontani da noi, ma che hanno inventato, con la loro civiltà, non solo ciò che siamo ancora oggi, ma nello stesso l’immagine del futuro che stiamo utilizzando.

A un certo punto, al sopraggiungere dei greci, il teatro è descritto come “luce” che illumina la ragione. E anche le luci in sala vengono accese. Una visione in contrasto con il “buio” con il quale intendeva il grande teatro Carmelo Bene?

Appartengo a una generazione che ha avuto la fortuna di vedere dal vivo tanti grandi attori, tra i quali Carmelo Bene. Quindi non c’è l’intenzione di giocare al contrasto. Il riferimento alla “luce”, cioè all’epoca dei greci, è per le rappresentazioni che si svolgevano alla luce del giorno, quindi sceglievano la luce come luogo per raccontare che la vita è una faccenda terribile. Il contrario di come noi siamo abituati a percepire il teatro e il cinema oggi, che si svolgono con la protezione del buio. Trovo straordinario che i greci, tutto questo, lo raccontassero in una condizione manifesta. Irrimediabilmente manifesta, senza infingimenti.

Sembra raccontarlo con una sorta di liberazione anche personale.

Io stesso avevo bisogno di un momento, nel mio rapporto con il teatro, in cui sottrarre qualsiasi infingimento o tentazione esibitoria. Ho tentato di togliere qualsiasi virtuosismo e creare con il pubblico un rapporto in cui il mio lavoro è al servizio dei pensieri. Credo che il teatro sia una festa dei sensi e dell’intelligenza. Diffido sempre quando sono separati.

Cosa può accadere nel separare i sensi dall’intelligenza?

Quando prevale l’intelligenza può affacciarsi la noia ideologica del messaggio presuntuoso. Mentre se prevale la situazione emotiva, la forma può non riuscire ad affrancarsi dai narcisismi o da un generico desiderio di esprimere sé stessi.

“… siamo qui, in questa nostra vita divorata dalla prostituzione del denaro, con gli uomini di affari che ci rubano il respiro”. E sembra un testo scritto oggi.

Dice tutto Baudelaire. Non è un caso che, persino dai manuali di storia della letteratura, venga riconosciuto come colui che apre le porte della modernità. È incredibile come abbia capito lo svilimento dei cuori a partire dalla sua epoca, prevedendo che ci saremmo talmente tanto americanizzati da abdicare alla nostra parte spirituale e che l’unica cosa che ci sarebbe interessata è arricchirci. È arrivato a vedere persino un universo dove chi detta addirittura le ragioni dell’estetica è il capitalista, perché fa della poesia con il vendere e il comprare. Ha compreso che la merce si appropria dell’estetismo e dell’erotismo per moltiplicarsi.

Oggi siamo arrivati a quel punto?

Ci siamo completamente dentro.

E prosegue: “Il popolo ha consegnato la sua libertà al dittatore in cambio di promesse, il popolo si è venduto…”.

“So che se mai voterò ancora, potrò votare solo per me stesso!”, arriva a dire. È una tentazione anche oggi. Chiaramente io riporto i testi di Baudelaire e li offro alla riflessione dello spettatore, ma dal palco non voglio proporre una mia posizione anarcoide. Certo è che la politica come partecipazione attiva e come indignazione conosce nella nostra epoca un momento di stasi decisamente molto forte. Lo dimostra la quantità di partecipazione della gente alle elezioni. Mi sembra indiscutibile che la rappresentatività sia in difficoltà.

Foto: Masiar Pasquali

Se Baudelaire ha profetizzato le difficoltà della contemporaneità, le ricordo che lei non è stato da meno nel 2013, quindi in tempi non sospetti, quando nella trasmissione Otto e mezzo di Lilli Gruber su Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle disse: “Dietro quella spinta distruttiva c’è il vuoto”. Non ci è andato tanto lontano, o sbaglio?

Senza entrare in polemiche, di cui sono già stato vittima, una serata come Tre modi per non morire non ha intenzione di andare nella direzione del distruggere, ma del costruire. Perché in generale abbiamo bisogno, in molti campi della vita sociale, di costruttori e non di distruttori. All’epoca il mio dubbio era che dietro a quella necessità distruttiva, che aveva le sue ragioni, non ci fosse granché. Infatti, esaurita quella, ci siamo accorti che è più difficile costruire.

E ora, con il governo di Giorgia Meloni, siamo arrivati a quella che viene definita “egemonia culturale” della destra. Il vuoto è stato riempito?

Credo che sia una definizione molto equivocata. Interpreta il pensiero di Antonio Gramsci, ma è utilizzato a fini strumentali. Egemonia culturale non significa occupazione dei posti di potere. Assolutamente no. Questa è tuttologia e strumentalizzazione. L’egemonia culturale intesa in questo modo è un gigantesco equivoco che non serve che io aggiunga altro. Su Grillo e il Movimento 5 Stelle, invece, devo ammettere che hanno fatto anche una battaglia molto importante sul reddito di cittadinanza. Ma il movimento di allora non apparteneva alla mia cultura quando sosteneva “apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno”. Era un linguaggio usato anche da altri in un passato che vogliamo dimenticare.

Lei vota?

Io voto e penso che tutti dovrebbero votare. È vero che Baudelaire, il poeta riconosciuto come il dandy in guanti rosa che sembra occuparsi sono della bellezza e della voluttà, nel 1848 prende parte ai moti rivoluzionari parigini e sale anche lui sulle barricate insurrezionaliste, e poi, con l’avvento di Napoleone III, ha una tale delusione che arriva a dire “so che se mai voterò ancora, potrò votare solo per me stesso!”, nel mio caso però considero il voto una conquista alla quale non dobbiamo rinunciare. Perché credo nella democrazia rappresentativa e quelli che ci rappresentano siamo noi a mandarli dove stanno.

Tornando al suo spettacolo, con Dante entra in gioco una forza che sembra l’unica a reggere al cospetto di Dio: l’amore.

È ciò che tiene in vita tutto, ci dicevano già i greci. È ciò che dovrebbe muovere i pensieri, orientare le relazioni e alimentare la vita. È la via di salvezza che conduce Dante alle stelle.

Quanto è stato importante l’amore nella sua vita?

Credo che l’amore nella mia vita, come in quella di tutti, sia fondamentale perché avvertirlo e sentirlo è un incoraggiamento. Una condizione necessaria a immaginare che io sono l’altro e l’altro è me. Al di là delle mie vicende personali, che non interessano a nessuno, il teatro stesso, interpretato in questo senso, ha il medesimo significato. Il palcoscenico non è uno stallo tribunizio dal quale lanciare messaggi perché si è capito qualcosa che il pubblico non ha capito o per esercitare una generica espressione di sé. È uno spazio in cui si cerca di fare in modo che la condizione del “io sono l’altro e l’altro è me” si avvicini il più possibile.

In quel momento dalla porta a vetri intravede la moglie e la invita a entrare. Si accordano per pranzare insieme non appena conclusa l’intervista e, nel salutarsi, si lanciano un bacio a distanza. Un breve stacco, come in un film, che vale più di tante parole sull’amore.

Passando ai greci, affronta il mito della caverna, che in questa chiave sembra rivolto ai più giovani, dove le ombre appaiono gli strumenti tecnologici dai quali sembrano schiavi, come per esempio i cellulari.

Ci sono sempre tanti giovani tra il pubblico. I ragazzi hanno bisogno di sentire certi argomenti in una condizione felice dal punto di vista performativo.

Forse le scuole non sono in grado di garantirgliela?

Una delle responsabilità maggiori di un insegnante è avere grande capacità performativa per contagiare gli studenti con la passione per ciò che insegna o la strada che indica. Questo spettacolo ha nelle sue intenzioni di agganciare il più possibile i giovani su certi argomenti e metterli sull’avviso che incontrarsi, vedersi, stare per strada, moltiplicarsi nel manifestare, nutrirsi di letture, considerare che la parola è ancora uno strumento essenziale per ordinare i pensieri e comunicare sono elementi essenziali. L’immagine ha la sua bellezza, ma spesso ci costringe, nostro malgrado, a un infinito intrattenimento. E di questo infinito intrattenimento chi vuole vendere per comprare, o chi vuole comprare per vendere, ne approfitta tantissimo. Il teatro, in questo senso, rompe questo velo di Maya e ci invita a disconnetterci.

Massimo Popolizio, suo collega a teatro e al cinema, si è posto una domanda: “Perché i teatri sono pieni e i cinema vuoti?”. E si dato una: “Non sarà che della tecnologia ci stiamo un po’ stufando?”. È d’accordo?

Sono d’accordissimo. Invece il teatro mantiene una condizione così radicata perché confermata dal fatto che si manifesta in una situazione viva e che non pratichiamo ormai quasi più. Non a caso la serata si chiude sul mito della caverna. Oggi interagiamo spesso con delle ombre e, invece, se è amore che fa tutto, amore è capace di farci rendere conto che le ombre sono solo ombre, mentre è importante ricordarci di questa cosa meravigliosa e terribile che è l’uomo. Ma posso ricorrere a un episodio personale?

Prego.

Ho avuto la fortuna di girare l’ultimo film di Theo Angelopoulos in Grecia, quando ero il protagonista del suo film che si interruppe a causa della sua scomparsa…

E fu anche l’ultimo a parlargli, se non sbaglio.

Credo di essere stato l’ultimo, perché mi aveva appena dato una indicazione di regia e poi, attraversando la strada su uno snodo autostradale nel Pireo, una moto lo ha investito. Il film aveva come argomento la crisi economica greca e il fenomeno migratorio. Con Theo notavamo che, nonostante banche e negozi fossero chiusi e diverse zone prima popolate si erano desertificate, i teatri invece erano pieni. Perché il teatro offre un conforto che è testimoniato dalla vicinanza. Il cinema ha il fascino straordinario di parlare alla tua solitudine, non a caso utilizziamo l’espressione idiomatica “mi butto in un cinema”. In un teatro si entra insieme a tante altre persone ed è capace di parlare a tanti e a te singolarmente nello stesso momento. È una dimensione rituale che lo rende umano e, grazie al cielo, di questa dimensione non siamo ancora stati espropriati.

Eppure lei di cinema ne ha fatto e continua a farne tanto.

Sì, ma non ho mai pensato al teatro come un’anticamera per il successo cinematografico. Mi considero un teatrante militante. La scena è il luogo nel quale sono nelle condizioni artigianali migliori per riflettere sul senso del mio mestiere quotidianamente. Un film è un’avventura straordinaria che, nella maggioranza dei casi, sintetizza la vita in otto settimane di riprese e dove testimonio, da attore, un immaginario che è responsabilità del regista. Lo ripeto sempre, però mi piace così tanto quello che disse Marlon Brando: “Il teatro è degli attori, il cinema dei registi e la televisione dei residui”. Anche se la tv è cambiata rispetto ad allora, il teatro rimane il luogo in cui l’attore si fa responsabile di tutto.

Il teatro è il luogo dove Paolo Sorrentino si è innamorato del suo modo di recitare.

La mia avventura meravigliosa con Paolo Sorrentino nasce proprio dall’amore che lui ha maturato vedendomi lavorare a teatro. Paolo è uno straordinario inventore di personaggi e il migliore regista dialoghista che abbiamo in Italia. Aveva bisogno, e ancora ne ha, di quel tipo di attori. Il Divo, per esempio, aveva un cast tutto di attori che all’epoca erano di teatro e non avevano smesso di farlo per il cinema.

Come ci è arrivato Toni Servillo al teatro, non avendo in famiglia registi o attori?

La mia era una famiglia di spettatori. I miei genitori erano grandi appassionati di teatro e di cinema e ci hanno trasmesso l’amore per lo stupore della rappresentazione. Questo in me ha alimentato nel tempo una grossa considerazione del pubblico. Con i suoi pensieri, i suoi gusti e una propria indole, nel momento in cui si svolge una rappresentazione lo spettatore è drammaturgo esso stesso di quello che sta accadendo in sala. Credo che questa considerazione per il pubblico mi abbia messo al riparo da vezzi e civetterie che lasciano il tempo che trovano dell’attore che dovrebbe essere indifferente al pubblico. Per me tutt’altro.

Cosa rimane del Toni Servillo degli esordi che ha iniziato nell’oratorio salesiano di Caserta ed è passato attraverso la post-avanguardia degli anni ’70?

Un grande senso di libertà. Un rifiuto totale delle accademie, che ti irreggimentano nella maniera. Mi considero un attore italiano di scuola napoletana, perché credo che esista una scuola napoletana della recitazione e, se non la si interpreta in termini asfittici mentre si consola della propria autoreferenzialità, è in grado di aggredire altre drammaturgie e modalità interpretative con grande libertà. Per me aver cominciato in un modo e proseguito in un altro non vuol dire aver rinnegato i miei esordi, ma aver mantenuto la mente aperta.

Chi sembra aver seguito i suoi passi è Marco D’Amore, che ha iniziato nella sua compagnia teatrale e che ora ritrova al cinema nel film Caracas, in uscita il 29 febbraio.

Marco ha fatto formazione nella mia compagnia e ha aggiunto basi molto solide sia teatrali che culturali. Ha meritato un successo enorme con la serie Gomorra e ora, con molto coraggio, in questo film in particolare cerca di interloquire con il suo pubblico a partire da temi e con un linguaggio ambiziosi e complessi. Dimostra a una platea molto vasta che il cinema è anche un linguaggio che alimenta una complessità sulla quale è bello ragionare.

Vista la primavera che sta vivendo Napoli, dal cinema alla musica, oltre che della città stessa, non sarà che la vera “egemonia culturale” è quella napoletana?

Napoli è sempre stata una capitale dello spettacolo, da prima del ’600. Nei Grand Tour, scendendo da Londra e Parigi, era una tappa obbligata. In città esistono biblioteche immense piene di opere teatrali, letterarie, musicali e poetiche. Nello specifico della storia della recitazione, questa è manifestata nelle forme più varie da grandissimi attori e attrici. Abbiamo alle spalle una tradizione, altra parola sulla quale molto spesso si equivoca. Io concordo con la definizione che diede Eduardo De Filippo: “La tradizione è la vita che continua”.

A quel punto gli squilla il cellulare e, dopo essersi scusato per l’interruzione, risponde: «Ciao Eduardo… ma certo, ci vediamo tra poco. Senti mamma…». Era suo figlio che, guarda caso, si chiama proprio come il padre del teatro napoletano appena citato.

È vero che sul personaggio di Jep Gambardella le avranno già chiesto tutto, però ho notato un particolare. Il 25 gennaio lei compie 65 anni, proprio l’età in cui il personaggio della Grande bellezza fa una riflessione esistenziale: “La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni, è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare”. Lei ha già iniziato?

Da diverso tempo ho cominciato a non fare più cose inutili. È uno dei privilegi della saggezza. Anzi, ho molta invidia per chi ha avuto il coraggio fin da giovane di dire no. Così come di non rispondere più a certe domande. Ma proprio perché non considero il teatro un’anticamera del cinema, mi piace mischiare i pubblici. Chi viene a teatro perché mi ha conosciuto come Jep Gambardella o nel Divo si trova poi a fare i conti con Baudelaire, Dante e i greci. Tanti ragazzi che si incuriosiscono grazie ai film poi si ritrovano di fronte Tre modi per non morire. È questo che mi dà la forza per tornare stasera sul palco.

Il tempo a nostra disposizione sta per concludersi, ma a un tratto nella stanza entra un signore che si definisce «un ammiratore della prima ora». Gli stringe la mano e si complimenta, ma ci permette anche di mettere a fuoco un tratto di vanità dell’attore: «Vedo che abbiamo qualcosa in comune, come me fuma il toscano». E Servillo ammette: «In realtà lo tengo in bocca proprio per non fumare…».

E le sirene di Hollywood non l’hanno mai attirata?

Ho avuto un contatto brevissimo con Hollywood. Sono stato alla cerimonia degli Oscar, con l’entusiasmo e la gioia che è facile immaginare per La grande bellezza, ma tra uno spettacolo teatrale a Bari e uno a Padova. Di quella serata conservo lo stupore che solo con gli occhi, Sorrentino ed io, ci manifestavamo. Per il resto sono molto grato alla sorte, che mi ha regalato la possibilità di fare film italianissimi che hanno poi conquistato la scena internazionale. Ma non ho interesse, senza snobismo, ad avere anche una carriera internazionale.

Toni Servillo è Jep Gambardella nella ‘Grande bellezza’ di Paolo Sorrentino. Foto: Medusa Film

Come mai?

Ho un mestiere importante da esercitare, oltre al cinema, che mi assorbe completamente. Lo dico senza nessun giudizio su chi, invece, ha questo interesse. Ci sono grandi attori, molto più importanti di me, che hanno fatto questa scelta. Ma ricordo Vittorio Gassman, che ha partecipato a un paio di film all’estero, pur continuando sempre con il teatro. Non c’è niente di male a non cercarlo, il successo all’estero. Diciamo che la mia formazione culturale non mi fa interpretare il mondo del cinema e del teatro come un mercato.

Gino Paoli ha detto di avere un “archivio” dove conserva i premi: un canale di Roma dove li getta quasi tutti, in particolare i più brutti esteticamente. E lei?

Mi sembra un po’ una civetteria. I premi sono un incoraggiamento ad andare ancora più in profondità a quello che ha incuriosito il pubblico e gli addetti ai lavori. Li tengo sparsi nella libreria. Fa piacere averli ricevuti, ma di certo non li spolvero tutti i giorni.

Prima di salutarci, una curiosità: ci ha mai pensato a cosa rimarrà di Toni Servillo nella storia del teatro e del cinema?

Se ho mai pensato di erigere il monumento a me stesso? Assolutamente no. Sarà la vita a stabilirlo o al massimo gli altri, se avranno voglia. Francamente, non ci ho mai riflettuto.