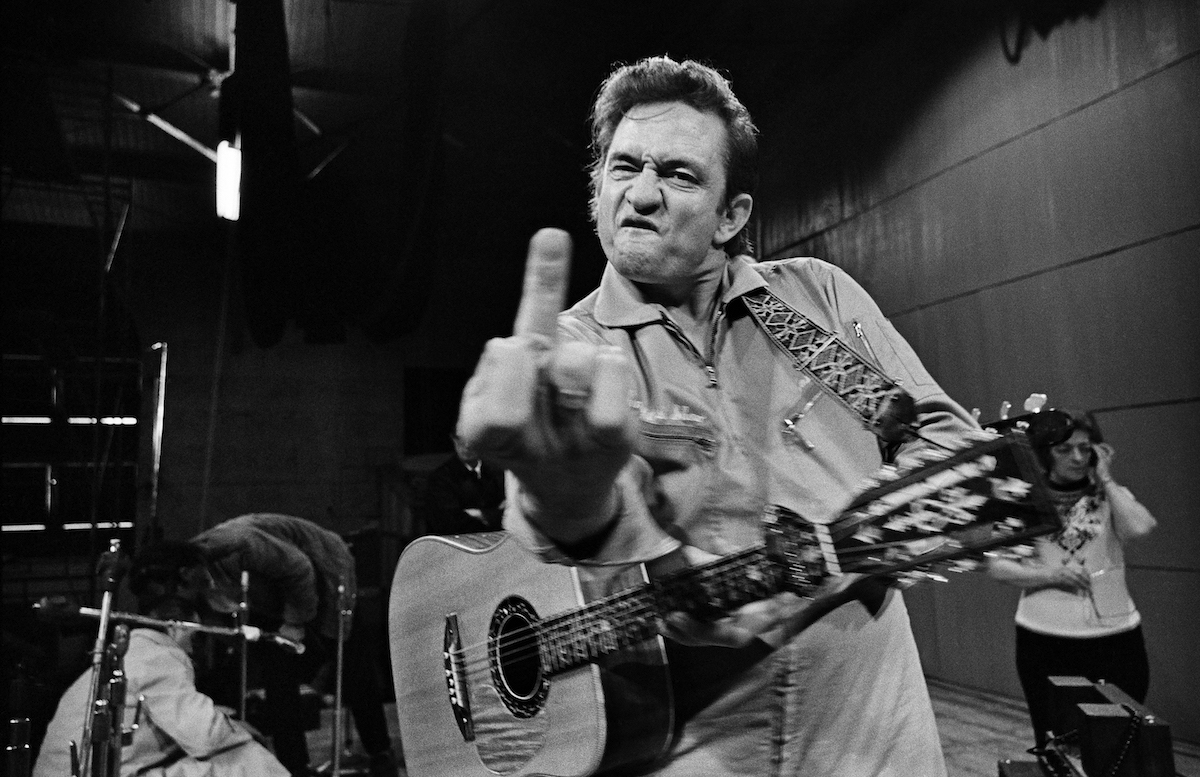

Jimi Hendrix che nel 1967 incendia la chitarra al Monterey Pop Festival e Johnny Cash che, un paio d’anni dopo, spara il dito medio nel carcere di San Quintino sono immagini passate alla storia della cultura pop grazie all’occhio sempre vigile e alla mano perennemente pronta a scattare di Jim Marshall, fotografo americano che ha vissuto in prima linea l’epopea rock’n’roll, diventandone prima gran cerimoniere e poi, come tanti altri nomi illustri dell’epoca, vittima.

La sua vita sulle montagne russe è ora raccontata nel documentario di Alfred George Bailey Show Me The Picture: The Story of Jim Marshall (il 2, 3 e 4 marzo al cinema): immagini d’archivio e testimonianze postume ricostruiscono ascesa e declino di un personaggio che aveva tre – anzi, quattro – grandi passioni. «Ho sempre amato automobili, pistole e macchine fotografiche», dice Marshall nel film. «Le auto e le armi mi hanno sempre fatto finire nei guai, le macchine fotografiche no». La sua quarta devastante passione era la cocaina.

Johnny Cash. Foto: Jim Marshall Photography LLC/Zenit Distribution

Oltre alla voce in prima persona di Jim Marshall, morto nel 2010 a 74 anni, in questo documentario parlano amici, collaboratori, colleghi prestigiosi come Bruce Talamon, Michael Zagaris, Anton Corbijn, e celebrità ben assortite tra cui Peter Frampton, Graham Nash e Michael Douglas. Ed è proprio Douglas, che aveva conosciuto Marshall ai tempi della serie tv Le strade di San Francisco, a descriverne in modo estremamente semplice tutti i pregi e tutti i difetti: «Jim Marshall era rock’n’roll».

Piccoletto dal grande talento, «nano stronzo» come lo ricordano in molti, Jim Marshall era emigrato da Chicago a San Francisco da bambino: sempre con la macchina fotografica al collo, una Leica di cui si era innamorato sui banchi di scuola, aveva cominciato a scattare la scena musicale nera tra jazzisti e musicisti blues – John Coltrane, Miles Davis, Dizzy Gillespie – offrendo al mondo un’inedita testimonianza dei cambiamenti sociali e culturali dell’epoca, deflagrati con il movimento hippie e la Summer of Love.

Monterey, Woodstock, Altamont: Jim Marshall era lì, le immagini che vi compaiono davanti agli occhi pensando a quegli eventi sono sue. Per Jefferson Airplane e Grateful Dead era uno di famiglia; per lui, le porte dei camerini di Jim Morrison, Janis Joplin, Rolling Stones non erano aperte, ma spalancate. Il pass per il backstage? Lo spiega lui stesso in un’intervista d’epoca: il rispetto per l’intimità degli artisti, e un’incredibile bravura nel catturare il fuoco sul palco e la quiete dopo la tempesta. Le band lo riconoscevano come uno di loro, un outsider borderline, una rockstar della fotografia.

Jerry Garcia. Foto: Jim Marshall Photography LLC/Zenit Distribution

Jim Marshall è stato l’unico a fotografare i Beatles in pieno relax dopo l’ultimo vero concerto della loro carriera, a San Francisco nel 1966. Bizzarra l’omonimia con un altro pilastro del rock&roll, il papà degli amplificatori Jim Marshall, e infinite le leggende sulle sue foto, sulla sua vita. È di Marshall il ritratto di Bob Dylan che fa rotolare uno pneumatico lungo un marciapiede del Greenwich Village nel 1963, ma non è vero che la canzone Like a Rolling Stone sia stata ispirata da quell’immagine. E chissà se Dennis Hopper si ispirò davvero a Jim Marshall per il proprio ruolo da fotoreporter nel film Apocalypse Now: certo è che Marshall e Hopper si conoscevano, erano amici e trascorrevano giornate apocalittiche in compagnia di Nico e Brian Jones dei Rolling Stones, tutti carburati a dovere.

Marshall non ha fotografato solo la musica, ma la storia di un intero Paese, gli Stati Uniti degli anni ’60: dai movimenti pacifisti in marcia contro la guerra del Vietnam ai cittadini americani spaesati, distrutti dopo l’assassinio del presidente Kennedy. Sogni e incubi. E le sue foto sono finite sulle copertine dei giornali più importanti di allora, Newsweek, Esquire, Life e, naturalmente, Rolling Stone: Brian Jones (in edicola il 9 agosto ’6), Hendrix (15 ottobre ’70), Janis Joplin (29 ottobre ’70), solo per citare tre star ritratte senza filtri da Jim Marshall.

Il giocattolo si è rotto con l’evoluzione-devoluzione del music business: quando a metà degli anni ’70 le etichette discografiche e i manager hanno cominciato a proteggere maniacalmente le star, le porte aperte per uno come Marshall sono diventati muri invalicabili. Irascibile, era uno che, più che alle mani, veniva alle armi. E tra coltelli e fucili collezionati con tanto amore, è andato lentamente alla deriva finendo nei guai con la legge: arrestato, schiacciato dalla cocaina.

Bob Dylab. Foto: Jim Marshall Photography LLC/Zenit Distribution

Le voci più profonde che ricordano e provano a spiegare chi fosse in realtà Jim Marshall appartengono a due donne entrate nella sua vita negli anni ’80, quando era ormai lontano dallo star system: Michelle Margets, allora studentessa di giornalismo alle prese con una tesina della serie “Che fine hanno fatto?”, e Amelia Davis, diventata poi la sua assistente.

Entrambe tentano di mettere insieme i pezzi del puzzle Marshall, un maestro di contraddizioni, pazzo furioso capace di penetrare cuore e anima di chi gli stava intorno: nei momenti peggiori si chiudeva in casa, lontano da tutti per non ferire nessuno. Aveva un desiderio: non essere ritrovato morto in condizioni orrende – ucciso dai propri eccessi – dalla sua assistente e, per sua fortuna, se n’è andato pacificamente a 74 anni, da solo, nel sonno, con un libro appoggiato sul petto in una stanza d’albergo di New York.