Prologo

Arrivo nella hall del Grand Hotel et de Milan e capisco subito che non sarà un’intervista come le altre. Qualcuno porta un sacchetto pieno di medicine a quello che individuo essere l’assistente di Wes Anderson. Poco più di 10 minuti dopo avrei scoperto chi ne aveva bisogno. E no, non era Wes. Entro nella stanza d’albergo e saluto Roman Coppola, seduto sul divanetto. Sta benissimo. Noto anche Jason Schwartzman, mi allungo per stringergli la mano, ma «non toccarmi, sono in quarantena», mi rimprovera prontamente, mentre si dirige verso il bagno. Beccato: il malato è lui. Ma il meglio deve ancora venire. Arriva Wes Anderson, vestito esattamente come ti aspetti che sia vestito Wes Anderson: completo anni ’70 a spina di pesce marrone e cravatta a righe. Gli dico che il film è una meraviglia, lui mi ringrazia a ripetizione. Sì, perché il regista di culto texano ha dei modi che nemmeno un lord inglese d’altri tempi. Intanto Schwartzman esce dalla toilette: si è messo un accappatoio sopra gli abiti perché ha freddo, si sdraia sul letto e mi parla da lì. Tutto normale insomma, possiamo iniziare.

Capitolo 1: I Cani

“I would like to live in a Wes Anderson movie/ See you in slow motion, when you get off the train/ I would like to live in a Wes Anderson movie/ Symmetrical shoots and then the Kinks start”. L’ho fatto davvero: ho iniziato l’intervista traducendo a Wes un paio di versi della canzone Wes Anderson dei Cani.

Lui è sul pezzo: «La conosco, è di qualche anno fa, vero? Me lo ricordo perché me ne avevano parlato degli amici in Italia: è divertente». Che il titolo del suo nuovo film sia proprio L’isola dei cani «è una bella coincidenza». Sorride.

Fare questa intervista è come entrare nella surreale dinamica a tre (+ 1, l’attore e co-sceneggiatore Kunichi Nomura) che ha portato alla scrittura del lungometraggio: «Wes ha la percezione iniziale», spiega Roman. «In questo caso ha sentito…». «Dei cani», lo interrompe Jason dal suo letto di dolore, «dei capi branco, che venivano maltrattati e esiliati. Poi poesia, e…». «Il Giappone», Coppola riprende la parola. «Condividiamo l’amore per il cinema e la cultura giapponese». Le influenze? «Kurosawa e Miyazaki», spiega Wes. «Sì! Miyazaki per tantissime ragioni, soprattutto per il suono, i rumori», dice Jason, e intanto imita il fruscio della carta e dell’erba con la voce. «Bellissimi silenzi», concorda il regista.

Se vi piacciono i cani, vi commuoverete. Se amate il Giappone, ve ne innamorerete. E se siete fan di Wes Anderson, vi ritroverete a scodinzolare davanti a questa fiaba in stop motion, ambientata nella metropoli fittizia di Megasaki, vent’anni nel futuro. Quando in città scoppia un’influenza canina, il sindaco usa l’epidemia per fare deportare tutti i cani sull’Isola della Spazzatura. Il sottotesto politico è quasi una novità per il cineasta texano, ma qui sembra ovvio: «Sì, forse lo è», afferma. «Ma non è stata una decisione. Abbiamo iniziato a scavare nella storia: la politica era la base e, anche se è tutto immaginario, servivano degli elementi di realtà per renderla più interessante».

Jason ricomincia a parlare dei cani protagonisti del film. Non si è mosso dal letto: «Ditemi se sbaglio, ma Spots e Chief…». Qui sgancia la bomba, lo spoiler definitivo, che non vi posso proprio rivelare. Se Schwartzman non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. A riprendere le redini, con l’eleganza di sempre, è Wes: «A volte ci sono twist che ti sorprendono. Per questo avevamo la sensazione che la storia esistesse già, noi abbiamo solo dovuto scoprirla, rivelarla».

Capitolo 2: Anderson & friends

Roman Coppola è figlio di Francis Ford e fratello di Sofia. Jason Schwartzman è il cugino, sua madre è Talia Shire, la mitica Adriana di Rocky. E Wes Anderson è la loro famiglia (ulteriormente) allargata. Con il primo il regista ha realizzato quattro film, con il secondo, tra recitazione, doppiaggio e scrittura arriviamo a sette collaborazioni. Insieme il trio ha dato vita a Il treno per il Darjeeling. Un’idea penso di essermela fatta, ma cosa succede quando lavorano insieme? «Di solito Jason indossa una gran quantità di vestiti pesanti», si diverte Coppola. «E sciarpe», continua Schwartzman, mentre se ne avvolge una intorno al collo. Nel frattempo si è unito a noi nel salottino, e si è messo un termometro in bocca: «Scriviamo in posti diversi, in giro per il mondo: in India, Germania, spesso in Italia, in Francia, in Inghilterra, a New York, in California, sui treni, sulle barche». «A volte pure al telefono», interviene Roman. «In Rushmore c’è una scena in cui guido un go-kart», racconta Jason. «Ricordo che Wes mi ha detto “salta su!”, e siamo stati 10 minuti in giro per le strade di Houston. Ho visto quanto era felice e ho pensato: “Cavolo, ha fatto questo film solo per poter guidare un go-kart”. Lavorare con lui significa andare sul set ogni giorno e sapere che può succedere qualunque cosa».

Roman e Jason sono la dimostrazione che il lavoro per Anderson è anche una questione di amicizia: se state guardando un suo film, per esempio, è altamente probabile che tra i protagonisti ci sia Bill Murray, presente in otto pellicole su nove del regista, compresa L’isola dei cani. «Se sei fortunato ad avere amici con molto talento, che ti aiutano a fare un prodotto migliore… A volte, quando si finisce una produzione, le persone non vogliono più vedersi. Noi tutti, invece, siamo felici di lavorare insieme. Ci divertiamo, e, anche quando ci sono giorni più complicati di altri, alla fine non vediamo l’ora di iniziare il prossimo film insieme». Nell’Isola dei cani al doppiaggio c’è praticamente mezza Hollywood: «L’impegno non è tanto, basta registrare la voce. Quindi, se amano la storia, non hanno scuse». E infatti nemmeno Yoko Ono è riuscita a trovarne una: «È stata molto carina, ha guardato i materiali e ha detto sì».

Intermezzo

«Pensi che riuscirai a venire alla proiezione più tardi?», chiede Wes a Jason, che nel frattempo, termometro in bocca, si riprova la febbre e risponde: «Sì!». «Devi esserci», continua il regista. «Dobbiamo fare un talk. Credo che tra un po’ ti sentirai meglio».

Capitolo 3: Stop motion

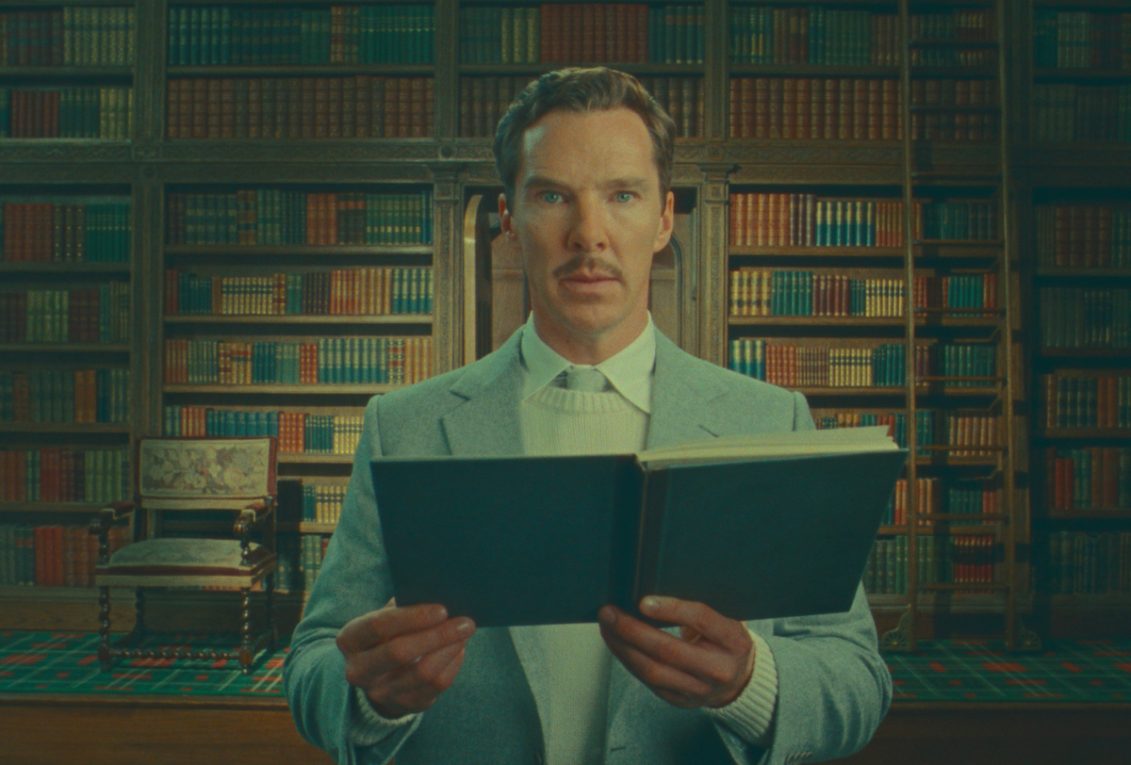

L’isola dei cani, il nuovo film in stop motion di Wes Anderson, è stato realizzato con 80 reflex Canon EOS-1D X – Foto di Ray Lewis, per gentile concessione di Fox Searchlight Pictures

Sarà perché lo stop motion ha quella vibrazione old fashion, o perché il regista ha un vero e proprio debole per i dettagli, ma Wes confessa che adora questa tecnica. «Però non direi che è il mio modo preferito di fare film, il migliore resta quello classico: una camera con davanti una persona». Dopo Fantastic Mr. Fox, L’isola dei cani è il secondo lungometraggio che Anderson realizza in stop motion, probabilmente il suo film più ambizioso. La produzione è durata due anni, ci hanno lavorato 670 persone, di cui oltre 70 direttamente sui pupazzi e altre 38 all’animazione. Sono stati costruiti mille burattini, 500 cani e 500 umani, in 5 diverse dimensioni: ogni protagonista ha richiesto circa 16 settimane per essere modellato: «Abbiamo usato la computer graphic per amalgamare, alterare, cancellare. Ma mai per creare l’immagine». Parliamo di una delle forme cinematografiche più dispendiose in termini di tempo e fatica: «Se realizzi un film in stop motion, poi per riprenderti devi farne almeno altri due normali, prima di progettarne di nuovo un altro così», sorride Wes.

Capitolo 4: Essere Wes Anderson

L’isola dei cani è l’ennesima riprova, se mai ce ne fosse bisogno, che Anderson è uno dei pochi veri autori di oggi, l’unico indie che sia riuscito a diventare in un certo senso mainstream, pur rimanendo esattamente quello che è sempre stato, alla faccia dell’industria e dei suoi meccanismi. Non esiste un cineasta contemporaneo che sia riconoscibile sin dal primo fotogramma quanto lui: «Per me non è importante, io non ci penso mai, soltanto se qualcuno me lo chiede. Quando giro un film ciò che è fondamentale dal primo frame è cercare di renderlo interessante, comunicare un mood o il nucleo di una storia, trovare qualcosa che catturi: è già molto dura pensare a quello, senza preoccuparsi di qualunque altra cosa. Proviamo a non usare mai elementi che abbiamo già utilizzato. Ma capita che non possiamo farne a meno».

Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare delle inquadrature perfettamente simmetriche di Wes Anderson: «È la sua natura, non è qualcosa che fa coscientemente», spiega Roman. «Quando parte un suo film è come se si aprisse il sipario a teatro. Come se dicesse: “Ora guardiamo uno show, starete con noi per un po’”», racconta Jason. Essere un regista cult vuol dire avere una schiera di omaggi e imitazioni, vedi i trailer sul web di film famosi Wes Anderson style. Gliene elenco un po’: X-Men, Harry Potter, Fight Club, Forrest Gump e pure il discorso sullo stato dell’Unione di Obama. «Ho sentito parlare di alcuni», confessa il regista. «A volte preferisco non guardarli, perché mi chiedo: “È questo quello che faccio? Spero di no”. Ma è divertente, è bello perché ci sono persone che prestano attenzione. Spesso è un complimento, ma capita che qualcuno sia offensivo». «È come quando da piccolo facevo film sui gangster. Non erano paragonabili, ma emulare è un buon modo di imparare», interviene Jason. «A volte», conclude netto Wes.

Epilogo

II tempo sta per scadere ed è arrivato il momento di fare LA domanda. Dopo essere stato nominato 6 volte in diverse categorie (miglior film, cartoon, regia, sceneggiatura originale), perché Wes Anderson non ha mai vinto un Oscar? Mi guarda. «È uno scandalo, secondo me», aggiungo. Sorride: «È bello che tu pensi questo, ma non posso dire altro. Io e Roman siamo stati candidati insieme (nel 2013, per la miglior sceneggiatura originale di Moonrise Kingdom, ndr). Lui e Jason hanno vinto un Golden Globe per Mozart in the Jungle». «E pure tu ne hai vinto uno», interviene Roman. «Sì, per Grand Budapest Hotel, sono buoni premi». Non mollo: il prossimo anno sarà quello giusto per l’Academy? «Non so, forse ne stiamo parlando troppo presto, ma chissà, se saremo fortunati, vinceremo un premio al Festival di Berlino». Anderson non lo sapeva, ma da lì a un paio di giorni avrebbe portato a casa l’Orso d’argento per la miglior regia, dopo che L’isola dei cani aveva già fatto la storia come primo film d’animazione ad aprire la manifestazione.

Per chiudere gli butto lì che è bello vivere in una città, Milano, dove c’è un locale progettato da lui, il Bar Luce alla Fondazione Prada. Lui annuisce e Schwartzman, immancabile, dice che non c’è mai stato. «Ci andrete stasera?», chiedo. «Certo, ma non dirlo a nessuno», raccomanda Wes. «Abbiamo un conto aperto?», verifica Roman. Anche se forse Jason avrebbe più bisogno di un conto aperto presso la farmacia all’angolo.