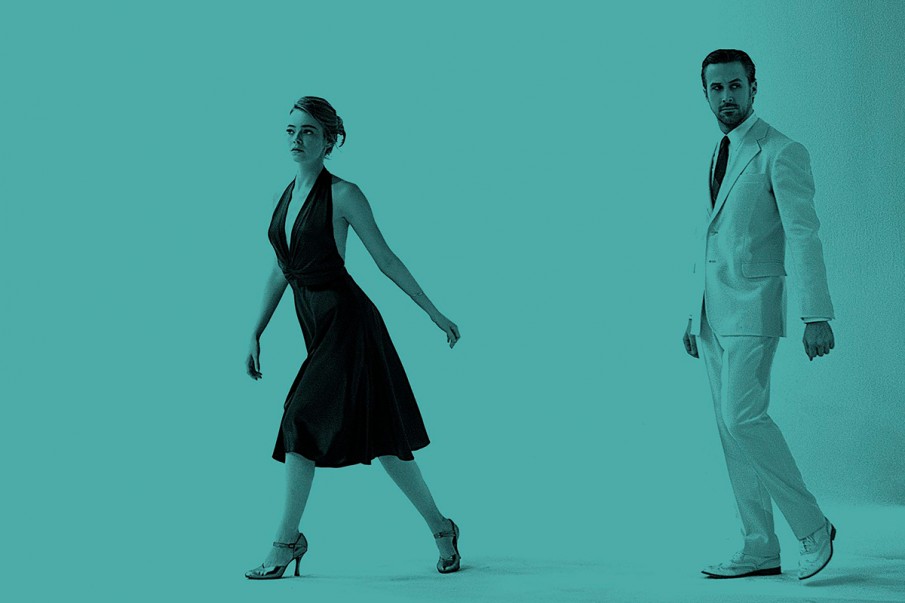

Titanic e Eva contro Eva. Non siamo impazziti, citiamo questi due cult perché sono gli unici, insieme a La La Land, ad aver totalizzato 14 nomination agli Oscar. Questo per darvi il senso e la portata del record ottenuto da questo film che, al di là dei facili snobismi di (alcuni) critici, è il fenomeno dell’anno. È dall’ultima Mostra del Cinema di Venezia – sempre più trampolino per l’Academy – che La La Land continua a far sentire la sua eco in tutto il mondo. Questo dato numerico è anche il segno di come Damien Chazelle rischi di marcare questo periodo storico-cinematografico presentandosi come un mix sapiente e moderno tra Ernst Lubitsch e Stanley Donne (dall’alto dei suoi 32 anni e di una ricambio generazionale di cui potrebbe essere l’alfiere).

Se la sua opera seconda, Whiplash, poteva essere un colpo di genio e di fortuna, ora abbiamo la certezza che è nata una star. Uno che sa nuotare nella musica, nel jazz in particolare, restituendocela con un tocco personale, un talento visivo raro e, soprattutto, una capacità unica di valorizzare gli attori, da quel J.K.Simmons che ha strapazzato il cuore di tutti noi, alla Emma Stone soave e irresistibile di La La Land. A differenza di altri anni, è facile prevedere una serata degli Oscar monocolore, con il suo film a fare la parte del leone, forse arrivando addirittura in doppia cifra. Una novità per quell’Hollywood moderna che aveva abbandonato l’abitudine di ricoprire di statuette un unico candidato, per dividerle più equamente e riservando, neanche sempre, quelle più importanti a un lungometraggio solo, meglio se di un regista messicano, negli ultimi tre anni.

Ma a ben guardare, c’è un dato che va oltre il dominio incontrastato del musical interpretato dalla Stone e da Ryan Gosling, che abbiamo già analizzato nel suo dimostrare l’eternità di un genere che resiste a ogni crisi, economica e creativa. Hollywood sta tornando al dopoguerra. Difficile capire se sia (solo) l’effetto dell’elezione di Donald Trump – la collina più ambita del mondo è molto sensibile, come sappiamo, all’alternanza dei presidenti alla Casa Bianca, pensate solo all’Oscar a Michael Moore – o un ciclo produttivo, artistico e di mercato di più ampia portata. Sta di fatto che le quattordici candidature di La La Land, unite ai sei candidati afroamericani tra gli attori e alla presenza di molte opere di impegno politico e sul tema razziale – tra cui includiamo anche Fuocoammare di Gianfranco Rosi, nella cinquina dei documentari – ci dicono che quest’arte, dall’altra parte dell’Atlantico, sta tornando a un’antica (bi)polarizzazione.

Da una parte troviamo il perfezionamento, nel solco di uno stile classico e allo stesso tempo moderno, di un intrattenimento di alto livello, che cesella e attualizza il senso profondo del sogno americano, in cui una coppia di innamorati lo inseguono con un tempismo inversamente proporzionale alla loro passione e caparbietà, trovandosi a scegliere tra amore e successo, vecchio e intramontabile duello. Dall’altra abbiamo una riflessione, a volte neanche troppo approfondita e non di rado semplicistica e ricattatoria (sì, non si sono ancora tolti il vizio di rifare Indovina chi viene a cena), che tinteggia con troppa politica il grande schermo.

Intendiamoci, meglio tornare agli anni ’50 e ’60 che agli anni ’90: meglio il musical che l’action muscolare per intenderci, ma questo bipolarismo hollywoodiano sembra una chiara risposta alla crisi di lungo periodo che non ha colpito solo gli Stati Uniti e trova così un pubblico stanco, bisognoso di evasione, speranza e catarsi, ma anche pronto a ricevere messaggi “civili” di facile comprensione. E allora meglio Fences (che uscirà in Italia col titolo Barriere, quattro nomination), Moonlight (otto nomination: è matematica, il protagonista non è solo nero, è anche gay). Come non premiare un’opera black queer senza il rischio di apparire razzisti? Jenkins è il primo afroamericano a essere nominato per la miglior regia, il miglior film e la migliore sceneggiatura) e Hidden Figures (Il diritto di contare, solo tre, perché è black friendly ma anche femminista, e si sa che le donne anche a sinistra non le amano, vero Hillary?), che di sicuro non sono complessi e stratificati come il recente Lincoln spielberghiamo, per capirci.

È bastato in fondo un hashtag, #oscarsowhite, divenuto nel pomeriggio #oscarsoblack, per portare avanti una battaglia razziale, sacrosanta, a buon mercato. Così ecco i sei candidati neri tra gli attori, per colorare la platea del Dolby Theatre all’Hollywood & Highland Center, magari con rassicuranti sorrisi perdenti, o con qualche premio di consolazione. Quest’ultima non è una buona notizia per Rosi, che dedica la candidatura a Lampedusa ma che dovrà guardarsi da tre concorrenti (su quattro) come I’m Your Negro, 13th (sulla schiavitù dei neri) e OJ: Made in America. Con questo vento, il rischio è che non sarà il merito artistico a essere premiato. Anzi, consigliamo al cineasta già Leone d’Oro e Orso d’Oro di calcare la mano – e non sarà difficile – sull’immigrazione, la clandestinità e il razzismo. Ad occhio e croce Donald Trump gli darà parecchi assist.

Sulla semplificazione dei messaggi politici s’inserisce anche la sorprendente, ma meritata, candidatura come miglior regista a Mel Gibson (ci si aspettava solo quella come miglior film, lista da qualche anno salita a nove titoli). Il suo Hacksaw Ridge (sei nomination), una delle sue opere migliori, è un concentrato di eroismo, patriottismo, religione e pacifismo che può metter d’accordo in molti. Così come Jackie (tre nomination, tra cui Natalie Portman) che porta quel genio di Pablo Larrain a toccare il tema Kennedy, con fin troppo pudore.

Al di là di queste considerazioni, nel gioco “c’è, non c’è” spicca la prevedibile ma ingiusta assenza di Clint Eastwood con Sully, la folle esclusione di Amy Adams, a cui non sono bastate le straordinarie prove per Denis Villeneuve e Tom Ford (Animali Notturni e Arrival, 8 nomination), l’inspiegabile estromissione tra i lungometraggi d’animazione di Alla ricerca di Dory.

Siamo felici della nomination italiana per Alessandro Bertolazzi e il suo mirabile trucco e parrucco in Suicide Squad – a quanto pare è lui ad aver tolto la quindicesima candidatura a La La Land e di conseguenza il record assoluto. Rimaniamo piuttosto sconvolti dalla dimenticanza del maestro Vittorio Storaro nella categoria della miglior fotografia. Più di fare ciò che ha fatto in Café Society di Woody Allen – compreso convincere il regista a passare al digitale – poteva solo affrescare la Cappella Sistina. Sorprende poco che il difficile e potentissimo Silence di Martin Scorsese sia stato ignorato. Il rapporto di questo grandioso cineasta con l’Academy è da sempre complicato e dopo The Departed, ha ripreso ad esserlo. Sulla cinquina dei film in lingua straniera, stendiamo un velo pietoso.

E ora tutti verso il 26 febbraio. Consapevoli che non vincerà il migliore, come al solito.