Che poi alla fine ogni detective, true o meno che sia, indaga solo su una cosa, su “questa assurda malattia di vivere”, come si sente in questa serie qua, che c’accompagna tutti, e che certamente percorre il cinema dei Fratelli D’Innocenzo, fino a questo nuovo corpo, perché quello è: Dostoevskij, in anteprima all’ultima Berlinale, a giugno in sala e poi su Sky e NOW.

Abbiamo passato gli ultimi anni a dire che il cinema sono le serie e le serie sono il cinema, che tutto s’assomiglia e si compenetra, e probabilmente è vero. E però poi ci sono interstizi in cui i corpi, appunto, prendono residenza e non si capisce però dove sta il loro domicilio, il grande schermo o la tv, la poltrona o il divano, e va bene lo stesso.

Damiano e Fabio D’Innocenzo prendono questa nuova storia e la mettono dentro una nuova forma, sarebbero sei episodi ma a noi stampa l’hanno fatta vedere divisa in due tempi lunghi, senza interruzione tra una puntata e l’altra; si potrebbe vedere anche tutta insieme, o in mille pezzi, fermandola e facendola ripartire quando si vuole.

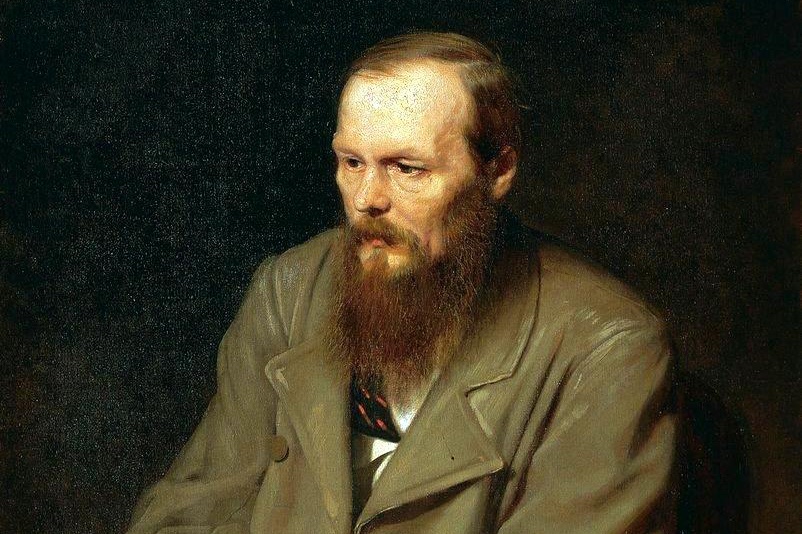

Una scena di ‘Dostoevskij’. Foto: Sky

Perché questo è Dostoevskij, un thriller noir classico – la detection, le piste fuori e dentro, i fantasmi – che però smargina tutto e si smargina in continuazione, uno scorrimento a tratti lento e in altri schizoide, un getto libero, jazz (come parte della colonna sonora; ma spunta anche Francesca Michielin, per dirci un’altra volta che in questo sottosuolo tutto è possibile).

A Berlino, dov’è piaciuta assai anche agli stranieri, hanno parlato di True Detective, ed è facilmente rintracciabile, ma a me questo Dostoevskij – che è il nome del serial killer cui dà la caccia Enzo Vitello (bravo Filippo Timi, frenetico, sconvolto) – ricorda più il cinema/serie di Bruno Dumont, quelle bestie che si trovano appena fuori dai confini costituiti e ordinati delle città, e appena dentro di noi, se guardiamo bene. Ma ci sono anche Gabriele Basilico, e Pablo Trincia, e Dario Argento, tutto si rompe e tutto si ricompone, come quei cocci di vetro sparsi in ogni scena del delitto.

Ci sono i campi lunghi e i primi piani strettissimi, senza via di mezzo, e una recitazione volutamente un po’ enfatica che sa di teatro o vecchio sceneggiato (ottimi il classico poliziotto-spalla Federico Vanni, il marziale Gabriel Montesi, la lucente Carlotta Gamba). Ci sono le favolacce e tante storie nuove, che a volte si perdono e poi le ritroviamo; storie crudissime (la mostruosa confessione del protagonista), storie piccine (lo squallore di quelle cose coi mobiletti unti di cucina e l’Ultima cena appesa con le puntine), storie maschie e meschine, storie consapevolmente esagitate, eccessive, disturbanti fino all’irritazione (almeno per alcuni), ma sempre possibili.

I Fratelli D’Innocenzo sul set; alla loro sinistra Gabriel Montesi. Foto: Sky

Agenti che non riescono a farsi sentire dentro casa (chiedono il divorzio e la moglie risponde con l’emoji che ride), chef che sognano navi da crociera, chiromanti, concierge, baristi, professori, bambini sperduti, e un’umanità sperduta tutta, che popola un mondo così lontano e così vicino a quello che conosciamo, tra la favola nera senza luogo e la cronaca sempre nera della tivù che invece ha creato una vera cartina degli orrori.

Mi stanno simpatici i D’Innocenzo per la loro capacità d’essere diventati glam credendo nell’anti-glam, e anche viceversa. Perché quando sbagliano lo dicono (la parziale ammissione della non completa riuscita del precedente America Latina, di cui qui però ritroviamo tante tracce), ma continuano a sentirsi giustamente bravissimi. Per il talento e l’arroganza. Perché per alcuni saranno anche un bluff, ma a me continuano a sembrare una delle voci imprescindibili del nostro nuovo panorama, tra cinema e serie, o questa cosa qui che hanno provato a fare che tiene insieme tutto.