La famiglia Griffin è qui. È qui, in Italia, da vent’anni. È il 5 novembre del 2000 quando questo capolavoro contemporaneo sbarca nel nostro Paese, dopo un anno dal suo debutto negli Stati Uniti. Quando si parla dei Griffin, viene naturale il paragone con I Simpson, ma noi non vogliamo inerpicarci in un confronto: a Matt Groening va riconosciuta la paternità, o almeno il predominio, di un influente pezzo di sviluppo mediatico contemporaneo, e su questo non si discute. Va detto anche che quando nasce I Griffin c’era già South Park, e che forse è proprio in una crepa che si apre nel vasto terreno che divide I Simpson e South Park che nasce Family Guy: il quotidiano americano polarizzato tra ridicolizzazione e denuncia sociale nei primi; l’umorismo nero e cupo, molesto e sgradevole fin dallo stop motion in cutout animation nel secondo. A differenza dei Simpson e South Park, che hanno introdotto su larga scala due linguaggi, forse non possiamo dire che I Griffin da quel punto di vista sia innovativo, ma il loro creatore Seth MacFarlane è riuscito a fare di questo aspetto un grande punto di forza: venuta meno la ricerca della novità come culto e l’inseguimento dell’avanguardia come feticcio, il processo espressivo dei creatori è più libero, perché non hanno nulla da dimostrare, se non la forza esplosiva di un progetto che racchiudeva in sé la forza iconografica dei Simpson e la scorrettezza del codice di South Park.

Va detto che MacFarlane è anzitutto un grande tattico, infatti riesce a far debuttare I Griffin nel momento di maggiore visibilità televisiva d’America, subito dopo il Super Bowl del ’99, ma allo stesso tempo riesce a trastullarsi sul tema delle armi a pochi mesi dal massacro della Columbine High School, a sfottere la psicosi americana all’indomani dell’11 settembre, a giocare su sesso, aborto, omosessualità, droga, religioni, disabilità, aborto e qualunque tema intoccabile per uno show visto da milioni di persone nel mondo. E I Griffin è anche la sintesi straordinaria tra la formula vincente delle sitcom che si esaurisce a ogni puntata (ma che allo stesso tempo fa parte di una trama che può durare anni) e l’utilizzo del lessico dell’assurdo, dove in ogni momento la logica e la conseguenza vengono abbandonate, di colpo, senza giustificazioni. E non è un caso che i momenti più divertenti della storia dei Griffin siano estrapolati dalla trama, come fossero isole improvvise e insensate di un fiume narrativo che scorre: quei tanti flashback che improvvisamente ci proiettano in un mondo parallelo, dove soprattutto Peter vive altre mille vite. In questo ambito vanno inseriti anche tutti quei pop-up nelle storie che, andando contro ogni regola televisiva, fermano per interi minuti lo show, riuscendo a incamerare una tensione mozzafiato, e di cui è ancora il capofamiglia il leader indiscusso: Peter che geme per attimi interminabili dopo essersi fatto male a un ginocchio, che fa una rissa silenziosa ed eterna con un gallo, che fa sentire l’intera intro di Baba O’Riley scandendo il ritmo con la testa, che cerca di buttare una rana morta (ammazzata da lui perché «le ho fatto dei buchi sulla schiena così respira meglio») da una finestra, facendosela scappare di mano per secondi interminabili.

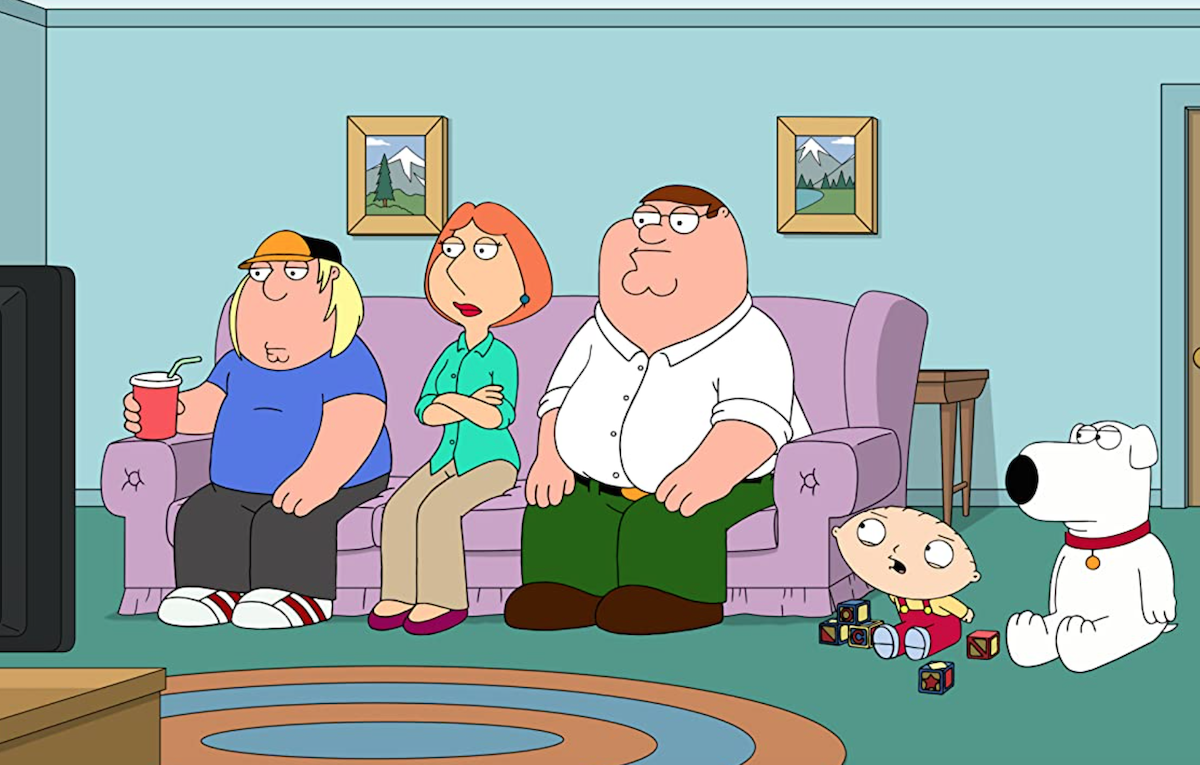

Venendo ai personaggi, tra i protagonisti ricorrenti vediamo che ognuno è la tessera che va a comporre il mosaico delle perversioni e delle contraddizioni contemporanee: Peter è il grasso e arrapato operaio improduttivo, che cambia mille lavori, che è debole coi forti e forte con i deboli, sensibile all’occorrenza, un lieve ritardo mentale conclamato di cui si approfitta; Lois, figlia di uno spietato aristocratico americano che odia Peter e quindi non li aiuta economicamente, è la parabola discendente della rettitudine perché, se cerca di tenere la famiglia in una cornice impeccabile, basta poco per far emergere il suo menefreghismo verso i figli e la società; Stewie è cattivo, violento, intelligentissimo: un’omosessualità latente che spinge I Griffin, primo fra tutti, a parlare di sesso e infanzia; Brian è il cane parlante, ma anche il demone del “vorrei ma non posso”: scrittore fallito e intellettuale farlocco, è l’americano cialtrone che fa fare cattiva figura ai sondaggisti dicendosi democratico e progressista, ma votando Trump nel segreto dell’urna; Chris e Meg sono adolescenti sfigati, ma mentre del primo percepiamo che è risolto perché stupido e ingenuo, la seconda invece è più acuta, sa di essere brutta e sgradevole (chiunque glielo ricorda in continuazione) e cova odio e invidia verso il mondo; Cleveland e Joe sono invece nella serie per offrire una sponda al politicamente scorretto verso le minoranze: nero il primo, disabile il secondo; Quagmire è il maniaco sessuale e a lui si deve l’incontro più ravvicinato con I Simpson, in un episodio in cui si fa Marge. A questi vanno aggiunti moltissimi personaggi che hanno la funzione dello stereotipo: il vecchio pedofilo, il sindaco psicopatico, la bionda scema, il reporter narciso e decine d’altri.

C’è da chiedersi come faccia a reggere una comicità di questo tipo in questi tempi in cui (giustamente) scherzare su certi temi è diventato impossibile. È molto semplice: come nei grandi capolavori, c’è una sottotraccia intellettuale che si mangia la traccia comica. Non c’è paura, e anche dopo vent’anni la sfacciataggine dei Griffin è credibile perché ha ancora qualcosa da dire; e perché ha capito che, in un cartone animato per adulti, non deve esserci per forza un obiettivo da raggiungere, non si devono dare risposte, ma fare domande. Domande immorali, ingiuste, disoneste, che si svelano celandosi in un racconto. E in quel fare da sbruffone del padre dei Griffin, Seth MacFarlane, si nasconde tutta la paralizzante paura di non far più ridere. Non per la comicità in sé, ma perché quello sarà il momento in cui non avrà più niente di interessante da comunicare. Forse per questa spada di Damocle riesce a tenere viva la serie, perché in quella paura noi che siamo fan ci specchiamo, almeno fino al momento in cui conosceremo qualcuno con cui ci vergogneremmo a ripetere una battuta dei Griffin. Eccolo qui, il segreto della serie: continuerà finché noi, che siamo il suo pubblico, avremo qualcuno a cui nascondere quella piccola depravazione, quel sottile e perverso piacere che proviamo a sentire la scorrettezza. Speriamo ci tengano in tensione per altri vent’anni.