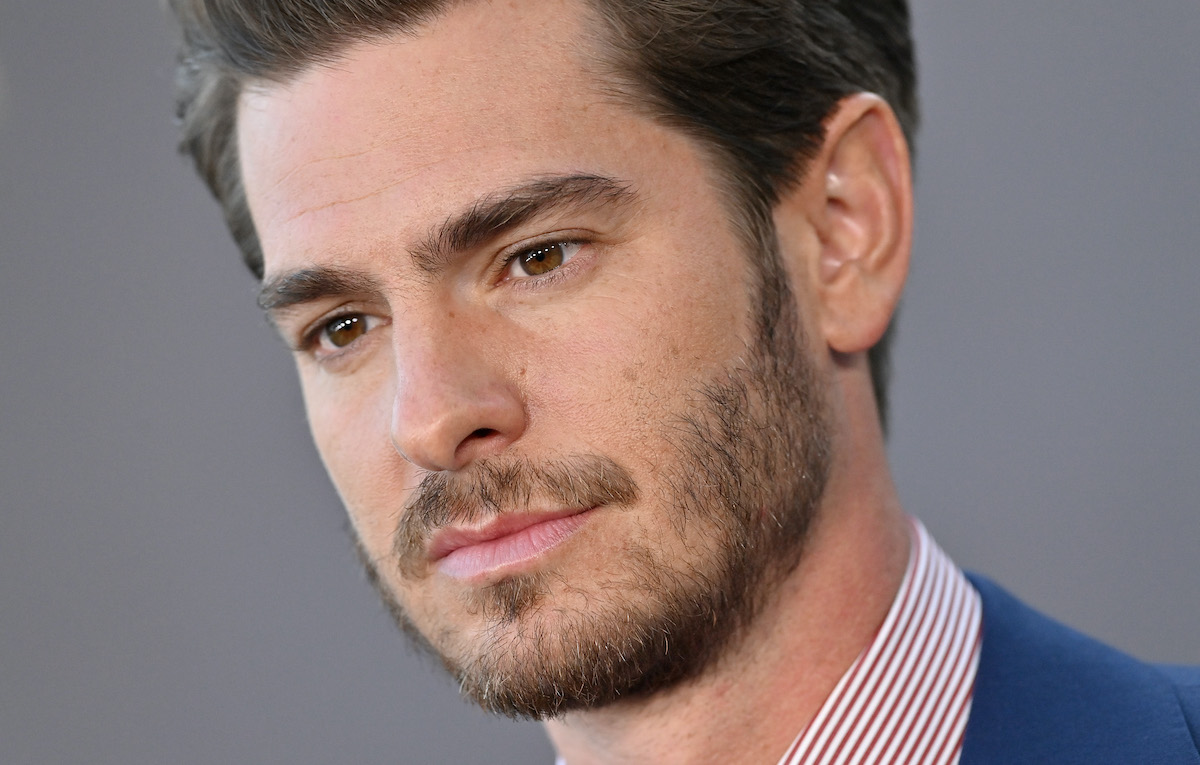

Presente quando dici «peggio di così non può andare?». Se nella maggioranza dei casi si tratta di una frase che ha un suo fondo di verità, quella stessa verità viene disattesa quando si parla dei membri della FLDS, la Chiesa Fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni – che per semplicità chiameremo mormoni fondamentalisti. Un manipolo di squilibrati di cui s’è già dibattuto in occasione dell’uscita su Netflix della docuserie Keep Sweet – Pregare e obbedire, diretta dalla documentarista Rachel Dretzin, e che ora ritornano in gran carriera con In nome del cielo, miniserie creata da Dustin Lance Black (autore premio Oscar di Milk, diretto da Gus Van Sant) dal 31 agosto su Disney+. Cast stellare (Andrew Garfield, Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington, Rory Culkin, Gil Birmingham) e una storia raccapricciante, basata sull’omonimo bestseller di non-fiction firmato Jon Krakauer (lo stesso di Nelle terre estreme, tramutatosi poi in Into the Wild di Sean Penn), che avvalora la tesi iniziale: ebbene sì, al peggio spesso non c’è mai fine.

Il titolo originale – Under the Banner of Heaven, letteralmente «sotto l’egida del cielo» – è di gran lunga più efficace di un’esclamazione d’uso comune per la storia raccontata da Krakauer e Black. Breve parentesi, la citazione è del discorso del 1880 di John Taylor, terzo presidente della Chiesa mormone, in difesa della poligamia: «Dio è più grande degli Stati Uniti e quando il governo è in conflitto con il cielo, saremo schierati sotto la sua egida contro il governo. Gli Stati Uniti dicono che non possiamo sposare più di una moglie. Dio sostiene diversamente». Ma torniamo a noi, anzi, alla storia: l’omicidio, avvenuto nel 1984 ad American Fork, Utah, di una giovane donna e della sua bambina da parte dei cognati che sostenevano di averlo commesso perché «ispirati da Dio». Nel libro e nella serie vengono giustapposte due narrazioni: da un lato l’origine e l’evoluzione della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (la LDS Church), dall’altro il massacro compiuto in nome di Dio dai fratelli Ron (Sam Worthington) e Dan Lafferty (Wyatt Russell), che aderivano a una versione fondamentalista del mormonismo (la FLDS).

I Lafferty erano membri di un piccolissimo gruppo scissionista guidato da Robert C. Crossfield (conosciuto con il nome di Profeta Onias, interpretato da Dean Paul Gibson) e chiamato School of Prophets, che accetta molte credenze dell’originaria chiesa LDS prima dell’abbandono della pratica della poligamia nel 1890. Classica famiglia mormone numerosissima, vede vacillare il bizzarro equilibrio su cui si fonda quando il fratello minore Allen (Billy Howle) s’innamora e sposa Brenda (Daisy Edgar-Jones), studentessa con un retaggio assai più progressista, nonché convinta sostenitrice di un mormonismo più moderno, riformista e meno rigido. Apriti cielo, per l’appunto: nonostante Allen pian piano e non senza difficoltà cominci ad abbracciare la maggiore apertura della moglie, il potente e influente clan composto da genitori, fratelli, cognate, nipoti e compagnia cantante si sente sempre più minacciato.

Daisy Edgar-Jones in ‘In nome del cielo’, foto: Disney+

Brenda, che rifiuta categoricamente l’ipotesi di aderire alla poligamia, aiuta la moglie di Ron, Dianne (Denise Gough), a fuggire dai soprusi del marito insieme ai figli, e ciò le costerà la vita. Ron, auto-investitosi della carica di nuovo Profeta, riceve diverse rivelazioni da Dio: una di queste è la «removal revelation», con la quale Dio chiede venga compiuto il «blood atonement», ossia l’espiazione di sangue, di Brenda e della figlia Erica, che vengono sgozzate come agnelli sacrificali dallo stesso Ron e dal fratello Dan. Dustin Lance Black però non si limita soltanto a riportare un fatto di cronaca da brividi: crea infatti due personaggi di finzione – nella fattispecie, la coppia di poliziotti responsabile delle indagini – completamente agli antipodi. Il primo, Jeb Pyre (un Andrew Garfield in grande spolvero, non a caso in corsa per gli Emmy), è a sua vola mormone, dunque fortemente legato al contesto culturale, sociale e religioso che fa da sfondo al duplice omicidio; il secondo, Bill Taba (un altrettanto azzeccato Gil Birmingham), è un nativo americano ateo che, al contrario, riesce a operare un netto distacco emotivo e psicologico dall’accaduto.

Il piano narrativo, dunque, si sviluppa in tre direzioni: c’è la ricerca dei colpevoli che si trasforma in un viaggio tra le derive più inquietanti e deviate del fondamentalismo mormone; c’è il confronto vibrante tra due uomini che vivono in maniera differente il loro credo e che porterà Jeb Pyre a mettere in discussione i pilastri etici e ideologici alla base della sua esistenza; ci sono svariati flashback volti a ricostruire i momenti salienti che nell’Ottocento hanno portato alla fondazione e allo sviluppo del mormonismo. Ciò che più impressiona di In nome del cielo, un prodotto a metà tra il thriller e il poliziesco ottimamente confezionato e sceneggiato, è proprio il rapporto tra il detective Pyre e il detective Taba. Jeb all’inizio è controllato, quasi si vergogna di quanto è accaduto all’interno della sua comunità e – pur non essendo un fondamentalista – fatica condannare e a scendere a patti con l’accaduto. Bill, al contrario, è duro, deciso, non ha un minimo d’esitazione e – sebbene non l’esterni a parole – pare voler bollare sin da subito la cosa come una grande follia collettiva, ergendosi sul pulpito del professato ateismo.

In realtà, l’aspetto interessante sono le sfumature che emergono dallo scontro che si tramuta in un incontro: la scissione lancinante nella coscienza di Jeb, che a poco a poco si smarrisce e si sgretola, incapace di perdonare un crimine partorito dalla religione in cui crede e attorno a cui ha costruito la sua vita e la sua quotidianità. La durezza e la determinazione di Bill, che altro non sono che una risposta all’ostracismo razzista del tessuto sociale che lo circonda: l’inflessibilità e l’apparente mancanza di emozioni diventano una specie d’arma di difesa contro gli attacchi di chi lo vuole diverso e in qualche modo inferiore, infido, empio. Il peso del dubbio graverà su entrambi e li farà vacillare, ma è soltanto vacillando, e appoggiandosi l’uno all’altro, che riusciranno a non cadere e a salvarsi. Dimostrando che sono la fratellanza, l’indulgenza e la capacità di mettersi nei panni del prossimo – doti, queste, svincolate da qualsivoglia credo o culto – le uniche armi che abbiamo per non perdere la nostra umanità.