«A questo film dobbiamo voler bene tutti». Federico Zampaglione, con uno strumento e un microfono in mano, con una macchina da presa davanti o al telefono, è sempre lo stesso: uno che non fa mai zero a zero e che parla di cuore, pancia e cervello. Magari a volte non sei d’accordo con lui, ma l’urgenza di verità, il coraggio di rischiare glieli riconosci sempre: in una canzone, in un film, in uno status su Facebook. E ha il pregio di saperti stupire: dopo essersi inventato l’indie pop rock italiano – lui e la scuola romana, da Gazzè a Fabi a Silvestri e tutti gli altri, per chi di voi pensasse che tutto è nato con Tommaso Paradiso e soci –, dopo essersi affermato come cineasta horror seguendo la via più difficile, dal 20 maggio torna al cinema con Morrison. «Sono un pazzo, mi hanno chiesto di dare una mano in un momento difficile come questo, a sale appena riaperte, e io non mi sono tirato indietro: ma che strizza!». Esce con un’opera dolce, a volte ingenua, spesso profonda e spiazzante, divertente e piena di entusiasmo. Com’è lui, che può anche esagerare perché non sa cos’è la strategia, con scene iconiche come con pezzi inaspettati (come quella Cerotti, nella colonna sonora, che c’è da giurarci sentiremo spesso quest’estate).

Morrison è un locale sul Tevere, uno di quelli con il gestore che si cresce a schiaffi e birre le giovani band e lo scontrino dei live non te lo fa “perché è finita la carta”. Morrison è un luogo dell’anima di ogni musicista che è passato per la gavetta della musica live per gente distratta, a meno che non l’hai portata tu. Morrison è un teen movie, un romanzo di formazione, per un po’ diventa un viaggio psichedelico in cui si fa spazio l’anima horror di Zampaglione ed è un inno alla vita e alla rinascita. Che, di questi tempi, serve eccome.

Federico, Morrison è l’autobiografia di una generazione?

Hai ragione, è così. Conosco bene questo mondo, la musica mi riguarda molto da vicino, con tutto ciò che le sta attorno. In Morrison c’è dentro molto di me, e ho voluto metterci più generazioni. I giovanissimi perché per quei posti, per quei sogni strampalati in cui tutto era speciale e sbilenco, attraverso quei dolorosi e necessari momenti di svolta e di crescita, attraverso quei terremoti emotivi, io ci sono passato. Ma anche i miei coetanei di adesso. Ho voluto metterci di me i ricordi, l’intimità di chi sono adesso e le speranze, un rapporto padre-figlio, perché lì c’è tutto. E sì, anche le paure. Perché senza paura, il coraggio non ti viene.

Di coraggio tu ne hai a pacchi. Potevi rimanere nel cinema di genere, nell’horror, magari rischiare con un thriller. Invece, come direbbero i Monty Python, “e ora qualcosa di completamente diverso”.

Non è stato facile fare questo film, la mia vita è sempre stata così. Io non la so fare la carriera all’insegna della comfort zone, sempre con lo stesso profilo, le stesse tre matrici di pezzi, sempre a ripetere quello che ha funzionato. Non sono mai stato capace, ho sempre voluto altro, qualcosa di nuovo con cui confrontarmi. Ti ricordi quando ho deciso di fare l’horror?

Certo, non ci credeva nessuno. Neanche io. Di horror di tuo ricordavo solo il toupet di Mastandrea nel video della Descrizione di un attimo con Paola Cortellesi.

Altro che non ci credeva nessuno, sono stato proprio deriso. Non mi sono perso d’animo, ho solo capito che sarebbe stato più difficile e allora sono partito dall’estero. Ed è cambiato tutto. Su Shadow non ci avrebbe scommesso nessuno, neanche mio padre, ma io adoravo quel tipo di film e seppure la mia immagine era l’antitesi del genere, l’ho fatta mia. Dopo un anno e mezzo di festival in giro per il mondo, di Paesi che distribuivano il mio esordio, sono tornato: ero diventato un fenomeno, Zampaglione sapeva fare l’horror, ma ero lo stesso di cui ridevano. Questo Paese è così. Mi piace buttarmi nelle cose e farlo prendendomi il rischio, senza rete. Come quello di girare e uscire in questo periodo tra lockdown e coprifuoco, con gli amici in terapia intensiva e il terrore che mi venisse il Covid o, peggio, che venisse a qualcuno di quelli che lavoravano con me. E io stavo sul set, a resistere. Avrò tanti difetti, ma non la mancanza di coraggio, in effetti.

Pure col cast sei stato coraggioso. Nessun attore tradizionalmente bankable, cioè per come lo si intendeva nel cinema di una volta, e scelte di volti che abbiamo visto poco o altrove.

Ho unito attori come Lorenzo Zurzolo (Baby, Sotto il sole di Riccione) e Giovanni Calcagno, che normalmente frequenta il cinema di Marco Bellocchio, non ho scelto interpreti che possiamo vedere ovunque e che vediamo pure troppo, diciamolo. Non volevo facce, voci, espressioni già straviste. I registi che amo sono quelli che escono fuori dagli schemi e cercano sempre facce nuove o da rinnovare, portandole fuori dal loro recinto. Tutti rischi belli grossi, sono d’accordo. Mi devo sempre emozionare, anche nei provini: se decido qualcosa per convenienza, io muoio. Mi piace scegliere quelli bravi, è un mio difetto. E poi dovevano essere bravi parecchio, perché volevo la naturalezza, non volevo fossero imprigionati dai dialoghi e magari riscrivevo le scene sul set se le sentivo “finte”. Sono fiero di come vengono fuori musicalmente, non è facile mettere in scena un concerto, soprattutto con non musicisti.

This is a modal window.

Piccolo spoiler. Qui compari anche da attore, con un ruolo da “infame”.

Il mio primo cameo. Mi divertiva. Volevo raccontare quel personaggio, quella iena che c’è sempre negli entourage, nei preascolti in anteprima. Quello che ti affossa e ci gode pure un po’ quando lo fa. Volevo far capire che circo sia il mio mondo, un circo che può farti diventare un mito in un mese, un circo in cui siamo tutti saltimbanchi, dai giornalisti ai critici, dai discografici agli altri addetti ai lavori. E dobbiamo essere sinceri, facciamo non di rado delle pagliacciate, creiamo fenomeni di cui poi ci stufiamo e ci dimentichiamo, un attimo prima sei abbagliato dai riflettori e poi all’improvviso si spengono le luci e tu non sai nemmeno perché, proprio come succede a Libero Ferri (il personaggio di Giovanni Calcagno, ndr) nel mio film. La sostanza non conta da queste parti, solo l’immagine. Il nostro è un mestiere difficile, devi imparare ad essere equilibrato, come nella poesia di Kipling. “Se saprai confrontarti con Trionfo e Rovina e trattare allo stesso modo questi due impostori, allora sarai un Uomo”. Già.

«Ti può dare tanto la musica, ma ti può togliere tutto», dice Giglia Marra in un momento del film parlando di Libero Ferri e del successo che lo ha prima investito e poi devastato.

Una frase pesante, me ne rendo conto, ma è così. Libero è tante persone, ci sto pure io dentro. Come tanti musicisti di mezza età che vogliono trovare un modo per andare avanti, nostalgici di successi passati. Lui è uno yesterday man. Il ragazzo con la sua voglia di imparare, riportandolo su un palco, risveglia il suo demone della musica, ma lo porta anche in un territorio pericoloso. E lui compie l’errore classico dei “vecchi”, quello di voler essere giovanilista. L’errore peggiore in cui cadono tutti. Ma gli perdoni tutto, anche quando sbaglia. Soprattutto quando sbaglia. Libero è uno che poteva cantare col Pisapia di Sorrentino dell’Uomo in più.

In lui c’è anche qualche tuo amico speciale?

Ci sono le confidenze dei big che ho amato e incontrato. Lucio Dalla mi disse: «Mettila a terra l’energia, non verso il pubblico» e, come Lodo (Lorenzo Zurzolo, ndr) quando gliela dice Ferri, pure io non la capii tanto quella frase. Mi rimase però nella testa. Un giorno andai a fare un concerto e ci provai. E capii che mi cambiava tutto. E mi sono goduto davvero il pezzo, per la prima volta non divorato dall’ansia. Finalmente sentivo la musica come quando la cantavo in sala prove o a casa, in una dimensione insieme intima e collettiva. Pensai: «Porca puttana che differenza!». Di Franco Califano c’è il pragmatismo, l’ironia, la veracità. La verità è che ne ho viste di tutti i colori in questi anni, se le mettessi su pagina sarebbe un libro di fantascienza, più che drammatico. E posso raccontarlo, posso fare vivere allo spettatore queste emozioni perché nella vita ho vissuto successi e fallimenti, li ho sentiti addosso, ma ho imparato a essere equilibrato.

Anche Morrison viene da un libro, Dove tutto è a metà, scritto insieme a Giacomo Gensini e pubblicato da Mondadori. Difficile riadattare le proprie parole?

Devi cambiare tanto da un libro al film, gli accadimenti sulle pagine erano di più, ma mi interessavano più le dinamiche universali interpersonali, dai fallimenti al confronto, dalle delusioni agli incontri e gli addii. La musica diventa uno scenario, una cornice. Non è un film che ci gira intorno, ti mette giù abbastanza duro come stanno le cose. Volevo far vedere anche ombre e debolezze di chi vive tra le note, i concerti, le ambizioni realizzate e negate.

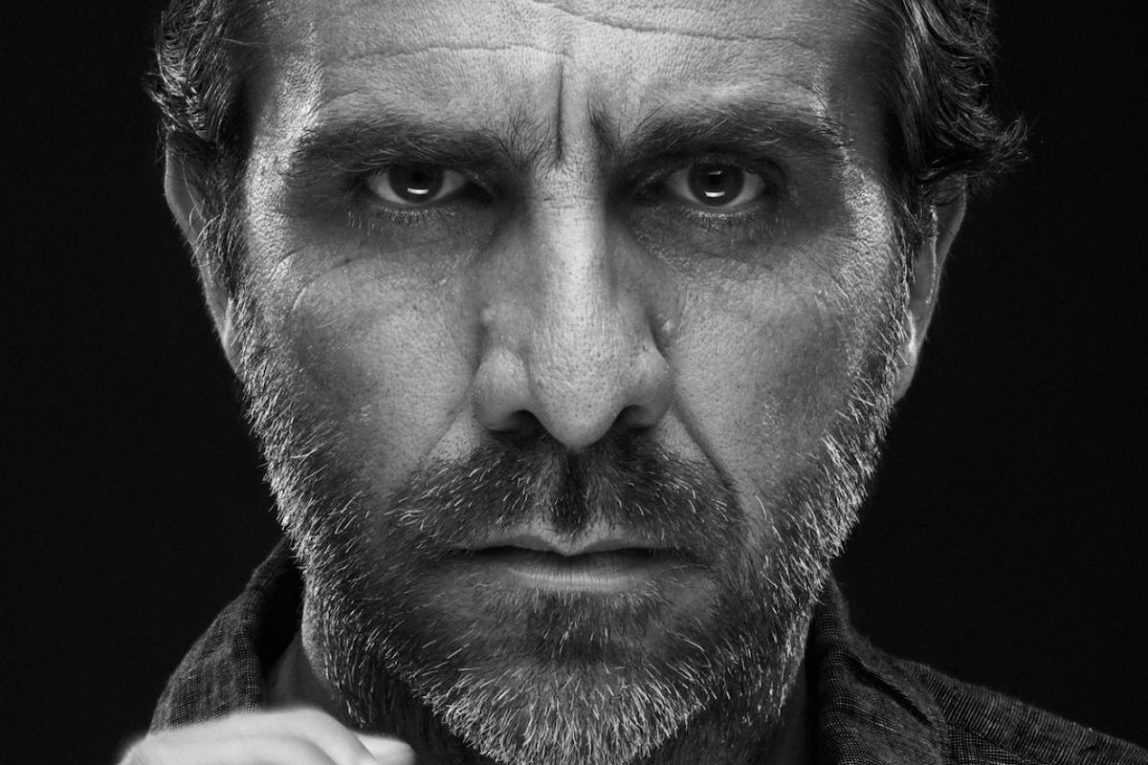

Lorenzo Zurzolo e Giovanni Calcagno. Foto: Vision Distribution

Posso essere cattivo? Nel tratteggiare il ritratto dei MOB, la band di Lodo, mi sembra che tu voglia ricordare a tutti che l’indie attuale, l’it pop italiano, non si è inventato nulla e che tu lo facevi – e meglio – più di vent’anni fa.

No, no non c’è nessuna volontà polemica, con gli indie ci sono ottimi rapporti e spesso anche collaborazione, parliamo la stessa lingua. Certo, me lo riconosco, io sono sempre stato il Caronte italiano tra il mainstream e l’indie. Negli anni ’90 l’indie era tosto, si faceva porta a porta, non con i social ma col furgoncino, ora è tutto più facile. Ma se penso a Franco 126 (che nella soundtrack di Morrison compare con lui in Er musicista, nda), a Calcutta, a Gazzelle (con cui ha fatto Cerotti, nda), a Leo Pari, sono loro i primi a considerarmi un fratello maggiore e le cose fatte insieme sono nate sulla base della musica e perché ti incontri e ti riconosci, c’è un’empatia. C’è un bellissimo rapporto con questa scena musicale. E poi, lasciamelo dire: se uno di mezza età, come siamo io e te, fa cose che vengono amate dalle nuove generazioni, notoriamente sempre severe con chi è più vecchio, vuol dire che qualcosa di buono hai fatto. E vale anche per la scena romana di cui facevo parte io negli anni ’90, siamo ancora tutti qui. E non ho problemi a dire che loro mi hanno dato nuova linfa.

Colonna sonora da paura, lo possiamo dire?

Al di là delle canzoni con Franco e Flavio, il resto delle musiche sono arrivate come un flusso, ero ispirato, le ho fatte velocemente, con lo strumento in mano, sono venuti subito i temi. E dire che hanno una certa complessità, ma è stato bello sentirle scorrere dentro fin da subito.

Valentino Campitelli, Daniele Rienzo, Gabriele Sorrentino e Lorenzo Zurzolo. Foto: Vision Distribution

Altro piccolo spoiler. Una scena iconica e bellissima vede uno dei protagonisti sparare alla sua immagine in vetro. Confessa, quante volte lo hai fatto con la tua?

Lì chi lo fa capisce che il suo peggior nemico è lui stesso, le sue aspettative. Abbattendo l’immagine per cui tanto aveva lottato, quell’icona a cui aveva dedicato tutto perché si affermasse e diventasse popolare, vuole ritrovare se stesso. Visto che lo dici tu, non è un caso che sia un dipinto di vetro, perché non basta un buco, un gesto, per ritrovare se stessi: l’immagine deve sgretolarsi. Lui si vuole liberare di se stesso, capisce che non serve a un cazzo, quella è solo un’immagine riflessa che non conta nulla. Io sparo alla mia immagine di continuo, sempre, ogni volta che vado in direzione ostinata e contraria, che non faccio la cosa più facile, che faccio la cosa in cui credo e non quella che mi conviene. Ogni volta che mi dico: «E se fossi Pasquale Rondanelli che fa questa canzone o questo film, avrebbe lo stesso valore? O lo trova solo perché sono Federico Zampaglione?». Se la risposta è la seconda, butto tutto nel cestino. Fìdati, è salutare sparare alla propria immagine. Magari solo metaforicamente, però.